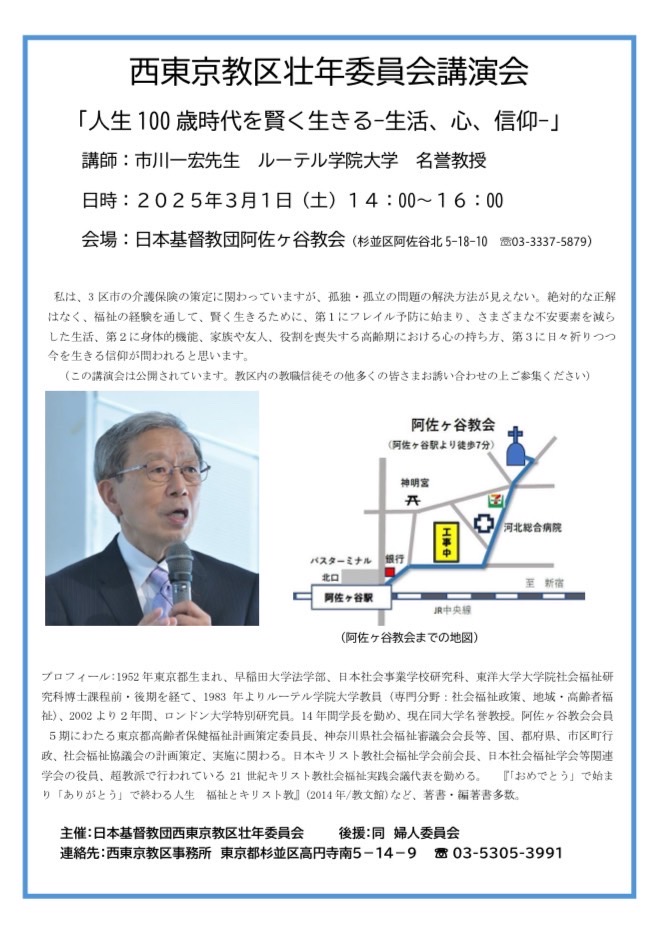

人生 100 歳時代を賢く生きる-生活、心、信仰-

2025年3月1日(土曜日)14:00〜16:00に、日本キ基督教団阿佐ヶ谷教会において、「人生 100 歳時代を賢く生きる-生活、心、信仰-」をテーマに、講演を行います。お時間がある方は、ご来場下さい。

投稿日 24年12月21日[土] 1:33 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,教会関連,社会福祉関連

Ichikawa's Office

2025年3月1日(土曜日)14:00〜16:00に、日本キ基督教団阿佐ヶ谷教会において、「人生 100 歳時代を賢く生きる-生活、心、信仰-」をテーマに、講演を行います。お時間がある方は、ご来場下さい。

投稿日 24年12月21日[土] 1:33 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,教会関連,社会福祉関連

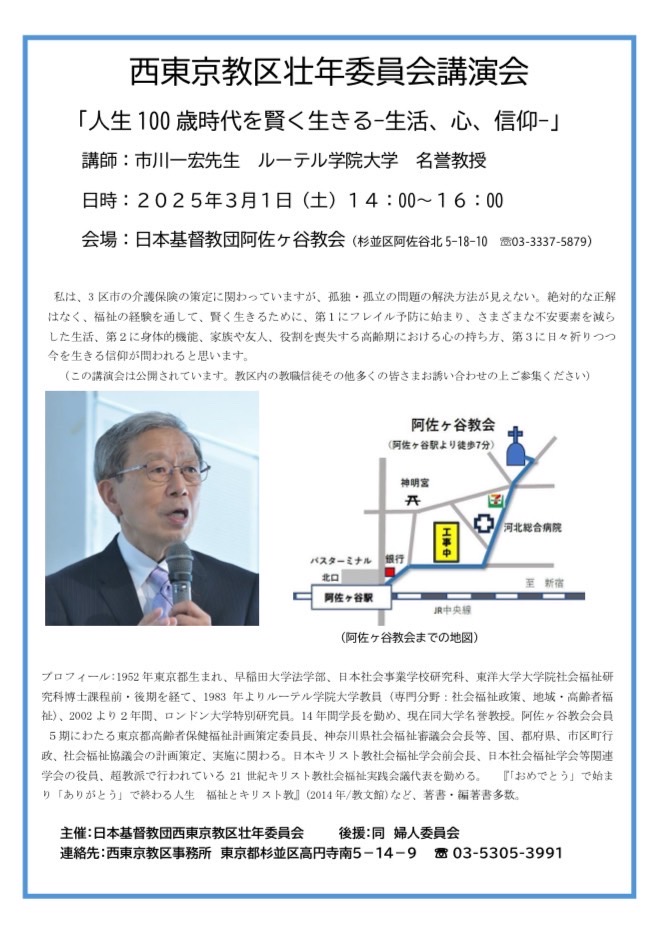

吉永小百合さん主演映画『いのちの停車場』シリーズ最終話。主人公は映画で広瀬すずさんが演じた看護師・麻世。これで安心して死ねるよ。ありがとう、ありがとう。余命わずかな人たちの役に立ちたい――“熱血看護師”麻世が「緩和ケア科」で学び、最後に受け取ったものは。震災前の能登半島の美しい風景と共に、様々な旅立ちを綴る感動長編。患者さんの苦痛を取り、嫌だと思うだろうことをしない。それが最後にできる最高の仕事。まほろば診療所の看護師・麻世は、能登半島の穴水にある病院の看護実習で「ターミナルケア」について学ぶ。 Ebookjapanより

是非、お読みください。心の底に響きます。

2024年11月13日の17:30〜18:30に、杏林大学大学院講堂において、講師角田ますみ准教授(保健学部)の講演をお聞きしました。

角田先生は、ACP事例という以前に、救急や集中治療領域にある患者や医療者がどのような状況におかれているのかをわかってもらうために以下の事例を紹介されました。

1.介護施設入所中の80代女性

本人は以前「延命治療は嫌だねえ」と言っていたようだがそれ以上踏み込んだ話をしてこなかった。今回、急性肺炎で急性呼吸不全となり施設より救急搬送。人工呼吸器によって回復可能性もあるが可逆性は不確実。しかし呼吸状態が悪いので数十分以内に挿管するか決定しなければならないが、本人は意識がなく家族とも連絡がとれない。

2.交通事故にあった50代男性

特に持病もなく健康だったが、外出中に交通事故にあい、心肺停止。挿管等救命処置をしなければ助からないが外傷がひどく回復の見込みはかなり低い。とりあえず家族は救命を希望し処置が行われたが、その後意識の回復はなく、また治療による二次合併症で明らかに苦痛が強い状態。

しかし家族は万が一について話したことがなかったのでどうしていいかわからない。

3・肺炎と菌血症で入院中の70代女性

循環器系疾患で長らく治療していた患者で、すでに多臓器不全とDIC(播種性血管内凝固症候群)を起こしており、人工呼吸器と透析も行っているが、治療しても血圧の維持が困難な状況。担当医は、回復はほぼ不可能、万が一のときの心肺蘇生も本人にとって負担ばかりで無益と考え、家族に説明するも、家族は以前救命処置で本人が助かった経験から心肺蘇生を含めた救命を懇願している。

4・COPDの急性増悪で救急搬送された70代男性

COPDの急性増悪で入院を繰り返していたが、禁煙できず生活習慣を変えられなかったエピソードあり、本人も「十分生きたから治療なんかで長らえたくない」と言っていた今回はかなり重症で著しいCO2ナルコーシスと意識障害があり、救命するなら人工呼吸器管理が必要な状態だが、過去のカルテには「延命治療はしないでほしい」「植物人間になりたくない」という発言が記載されている。

実母が挿管されて意識が戻らず亡くなった経験から上記の発言があったようだが、その時とは状況が異なり、また現時点での本人の意思は確認できないため、どこまで治療することが本人の意思にそうのか、本人にとっての最善が何かわからない状況。

「現場で患者と接する医療者にACPや意思決定の問題を担わせる形になってしまっているのも事実なのです。」と角田先生は言われました。

そもそも、もっとも自分の命について主張すべき、もしくは主張したいと思っているかもしれないにも関わらず、様々な理由で沈黙している人は患者本人です。その当事者になる可能性がある私たちにとっても、病院内で医療従事者等が葛藤している現状を理解し、自分自身がどのように人生を決定するか、発言できる時にあらかじめ考え、話し合い、何らかの形で残しておく必要があると、私は考えています。添付の練馬区の計画では、いたるところで、ACPの文言が書かれています。今回の講演をお聞きして、その概念を自分なりに整理するとともに、練馬区の実践からも学んでいきたいと思っています。

https://www.dropbox.com/scl/fi/88eecwflnkaaoy312z9ol/.pdf?rlkey=tz9zbeuwdmfyu2u1fhnf2yvp5&dl=0

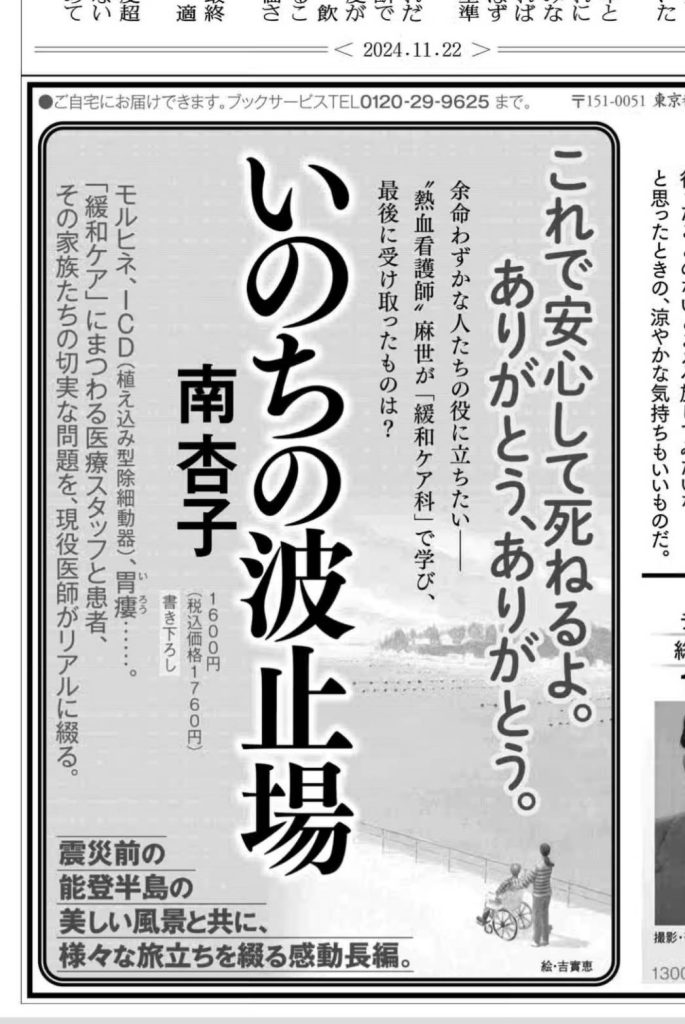

では、以降、角田先生より学んだACPの基本的考え方をお伝えします。

1.ACPの定義:厚労省「人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス」、日本版ACPの定義(2022)必要に応じて信頼関係を築いた医療・ケア従事者等の支援を受けながら、本人が現在の健康状態や今後の生き方、さらには将来受けたい医療やケアなど、将来への心づもりについて考え、家族や身近な人たちと話し合うこと」、角田先生「将来の変化に備え、本人が、自分の価値観や希望について考え、繰り返し関係者と話し合い、共有するプロセス」

2.ACPの位置付け

3.

病院長の近藤晴彦先生は、「人間のみが、自身のこれから先のこと、人生の最後のことを、あらかじめ考えることができます。つまり、自分らしく生きることを選択できるわけです。医療者は、正しい情報を伝えたうえでその人の考え方を知り、それに呼応して納得できる医療が提供できるのだと思っています」と言われています。角田先生のレジメの後半には、医師、看護師等の医療従事者の立場から、どのようにACPに取り組む必要があるかという提案がなされていました。

また、12月に開催されました調布市高齢者福祉推進協議会でも、地域包括支援センターの職員から、『もしものための話し合いーもしバナゲーム』を使った人生会議の持ち方について報告がなされました。

さらに、12月6日に開催されたん日生財団の高齢社会ワークショップでは、浜松医科大学臨床看護学講座教授の鈴木みずえ氏より、「DXを用いた高齢者を支える家族関係重視型ACPプログラム開発」という実践的課題研究の報告がありました。

私は、住民を中心に杏林大学病院と地域医療、地域福祉関係機関、団体が協働してACPの取り組みを進めていく時期が到来していると考えています。

三鷹ろうなん防災委員会は、三鷹市の聴覚障がい者協会と登録手話通訳者会、手話サークル鷹の会の3団体で構成され、災害が起きたときに聞こえない人が安心して避難できるように様々な対策を考える活動をしています。私に直接メールが届いたことを契機に、聴覚障がい者:防災イベント体験に、参加しました。

日時:2024年11月30日(土)16:00~18:00

会場:元気創造プラザ 3階1~4会議室

私は、被災地支援には随分参加しましたが、それぞれの課題について、踏み込んだ議論をしていないことに反省しています。

会場の部屋は2つに分かれ、体験学習をする部屋には、テントが並べられ、まず耳栓と音を遮断するヘッドホンをつけて、テントに一人入ります。そして、一定の時間、電気が消され、条件を渡され、実体験をすることにしました。そこで体験したことは、後でグループに別れ、カード方式でまとめられました。

また別の部屋では、聴覚障害者会の方から講義を受け、掲示した模造紙から、何が課題か学びます。聴覚に障がいがあると言っても、千差万別であり、またコミュニケーションに違いがありますが、災害など緊急事態になると、体力も精神も参る状態に陥ったり補聴器の電源が切れて、普段とれていたはずのコミュニケーションが取りづらくなります。さらに、周りの人に「きこえない」と気づいてもらえないとか、アナウンスや呼び出しがわかりません。実体験をして、不安や戸惑いでストレスが大きいことを感じました。さらに自分で出す音の大きさもわからず、周囲とトラブルになることもあるそうです。

最近、被災地に行くことが多くあります。いや、地震だけでなく、大雨、洪水、台風等で被災を受けているところが多くなっていることでもあります。東日本大震災の関係では、いわき市、多賀城市、宮城県、福島県、石巻・女川・東松島ブロック等を訪問し、現状を知ることができました。まだ、地震の影響が残っています。だからこそ、私たちは、忘れてはいけない。また能登半島地震においても、まだまったく問題が解決できていない。日本のどこでも、自然災害が起こる危険性がある。だから、被災地支援を通して、今までの取り組みと現状を学び、自分たちのい地域の防災力強化に努めていくことが必要だと痛感しています。

今回の三鷹市ろうなん防災協会の研修に参加して、その思いを強くしました。被災地のことを決して忘れません。

なお、同委員会が資料をまとめています。非常に貴重な資料です。

https://www.dropbox.com/scl/fi/9mxf48t675lwa36ahtesk/.pdf?rlkey=gf2bbphkphwnbfz6touvcn4a9&dl=0

投稿日 24年12月08日[日] 4:12 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,災害支援,社会福祉関連

宇都宮で蘭の栽培、販売をしている蘭のすずひろを紹介させて下さい。

私も、何回となく、自分の家に飾ったり、また大切な方に送ったりしていますが、間違いのない品質で、皆さんから好評です。関心のある方は、どうぞコンタクトして下さい。

ちなみに、本年は、7月と11月にお母様を天国に送られたご家族に、蘭の鉢をお送りしました。私の気持ちを蘭に込めて。

ルーテル学院大学は、たくさんの卒業生が、社協、大学、自治体、社会福祉法人やNPO等の民間団体、病院や診療所等の医療機関、厚生労働省や法務省等の国の機関、そして家庭や地域を基盤に、福祉活動等の重要な役割を担っています。私は、その実績が、ルーテル学院大学の教育の証であり、誇りだと思っています。他方、今回紹介する取り組み、働きは、子どもにあった縦軸の生き方を守る取り組み、必要な制度を作り出す活動、人としての自立を目指し、豊かな生活を追求するもの等々で、今の社会に欠かせない挑戦であると思い、私も応援しています。皆様もどうぞ、応援してくださいますよう、つつしんでお願いいたします。

投稿日 24年12月05日[木] 9:10 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,卒業生の仕事紹介,大学関連,社会福祉関連

歴史的な物価高を受けた生活困窮者支援現場について

市川一宏先生、卒業生の皆様、関係者の皆様、いつも大変お世話になっています。

私は市川先生に修士論文の指導をいただき、大学院在籍時から新宿区、府中市、のちにさいたま市で生活保護世帯、ホームレス状態にある方への支援活動を続けています。あわせて現在は埼玉県内で福祉専門職の養成に携わり、客員、非常勤で聖学院大学、文教大学に出講しています。

市川先生の教え、地域福祉の基本は地域におけるネットワーク型の支援活動だと思っています。ゆえに2000年代から福祉専門職、福祉事務所、社会福祉協議会という福祉関係者だけでなく、弁護士、司法書士、医師、看護師、臨床心理士、市議会議員、県議会議員などと連携し、埼玉県内で相談支援活動を続けています。

生活困窮者の脆弱性はその時代、その社会情勢の影響を強く受けることが指摘されています。以前はリーマンショック、東日本大震災、現在も新型コロナ禍、能登半島地震、歴史的物価高を受けて、生活困窮者からの生活相談が後を絶ちません。そのため、専門職・多機関連携型で2020年から全国一斉何でも相談会を実施しています。本年12月21日にもJR川口駅前でテント村相談会と電話相談会を同時開催して相談対応する予定でもあります。

歴史的物価高を受けても残念ながら、老齢年金、障害年金、生活保護制度など各種給付措置は据え置きか事実上の減額になっています。政策的にも社会的に弱い立場に置かれている人たちへの配慮が足りなく、それゆえに生活に困るべくして困っている現状です。多くの相談の声を受けて、定期的に国会議員、厚生労働省への政策提言も実施して現状変更を求めてきました。引き続きソーシャルアクションを基礎に置いた実証的な福祉実践を進めていきたいと思っています。

以前は貧困、ホームレス状態の方たちに対する視座は、自己責任、怠惰が問題、準備不足、と本人を批判する関係者も少なくありませんでしたが、いうまでもなく歴史的、理論的にも貧困は社会的・構造的問題です。

多くの方に貧困がなぜ起こるのか、と活動を通じて知ってほしいと思っています。まずは12月21日の相談会を成功させて、相談者の声を社会に届けていけるように、人的・金銭的ご支援、ご協力をお願い致します。長文をお読みいただき、ありがとうございました。

投稿日 24年12月04日[水] 9:39 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,卒業生の仕事紹介,大学関連,社会福祉関連

<メッセージ>

私は14歳のとき、医療ミスにより四肢麻痺、発話障がい、嚥下障がい、視覚障がいを負いました。障がいがあることで、人生の選択肢は本当に狭い。厳しい現実に直面してきました。

希望する学校に行けない、働きたくても働けない。

居場所がないと強く感じました。社会から隔絶されている、必要とされてない感覚は、生きる活力を奪います。

今の日本社会は、少し人と違ったら、居場所がなくなりがちな社会です。

私と同じように選択肢を奪われたり、居場所がなかったりする人がたくさんいます。

でも、政治が変われば助かる人もたくさんいます。国会議員として、誰にでも「居場所のある社会」をつくりたい。それは、経済的に苦しくないだけでなく、自分が必要とされていると感じられる社会です。

誰もが「生きていたい」と思える社会を、みなさんとともにつくっていきたいと思います。

以上、公式ホームページより

<公表された履歴より>

2008年9月、ルーテル学院大学卒業

2006年4月、障がい学生の大学生活をサポートする団体、LSS(ルーテル・サポート・サービス)を設立。その後、大学の公認団体に成長。

2005年4月、同大社会福祉学科に編入。社会福祉、介護等の勉強を本格的に始める。

2004年4月、ルーテル学院大学総合人間学部神学科合格。念願の大学入学を果たす。

2003年2月、ルーテル学院大学を特別な配慮で受験したが不合格。しかし大学は、1年間の聴講を勧めてくれた。来年再受験することを期して、1年間の徹底的な受験モードに。

2002年9月、大学受験の勉強をしながら、いくつかの私大にアプローチしたがことごとく断られる。ただルーテル学院大学だけから受験許可をもらう。

私は、天畠さんと2003年に出会い、彼と一緒に大学生活を過ごしました。私にとって、貴重な学びの時でした。

ちなみに、彼のコミュニケーションの介助をしている方は、同じくルーテル学院大学の卒業生で、とても優秀な方でした。そしてその卒業生が北海道からルーテル学院大学を受験するきっかけを作った方は、診療所に勤め、地域の精神障がいを持たれた方の自立を応援していた有名な医療ソーシャルワーカーの、これも同じく卒業生の方でした。ルーテルの繋がりを感じています。

がんばれ、天畠さん、応援しています。

投稿日 24年12月01日[日] 10:08 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,卒業生の仕事紹介,大学関連,社会福祉関連

2024年11月26日午後10時47分ごろ、石川県西方沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 富山県内では震度4の揺れが観測されています。 最大震度5弱を観測したのは石川県です。 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード(M)はM6.4と推定されます。(富山テレビ)

今、能登半島に支援に入っている吉村誠司さんのことが心配です。発災当初より、重機を使って被災者の救出、生活基盤の立て直しを行なっており、現在も続く厳しい現実をフェースブックで伝えてくれています。

https://www.facebook.com/seiji.yoshimura.73

吉村さんが公表している彼の履歴を紹介したいと思います。1965年8月三重県生れ。聖パウロ学園高(全寮制)、1991年3月ルーテル学院大学(社会福祉コース)卒業。在学中ワークキャンプ・交流国際NGOを発足、18 ヶ国を自転車等で一人旅しインドで荷物を失い人生が変わる。25歳で国分寺市議会議員に当選。国分寺子ども劇場会員、東京YMCA運営委員、多摩ワイズメンズクラブ会長、国分寺青年会議所副理事長、専務理事歴任(転居の為退会)。95年阪神淡路大震災では、神戸市長田区へ入り支援活動、後日「神戸元気村副代表」になり、仮設住宅等の孤独死を防ぐ 24 時間の緊急通報システムや子どもケア、引越し隊、動物保護など様々な活動展開し、市政へも提案。97 年日本海重油流出事故では、情報HPを神戸から発信(NHKプロジェクトXで紹介)。

00 年カンボジア対人地雷撤去支援活動開始、03 年反戦活動でイラク入り、バスラ近郊や病院で湾岸戦争で使用された劣化ウラン弾被害の現状調査し医療支援、NGOヒューマンシールド神戸を設立。中越、中越沖地震、パキスタン、中国雲南や四川省、インドネシア各地震でも活動、アフガニスタン選挙NGO監視団では難民キャンプへ。12 年間(約8年神戸元気村、約4 年ヒューマンシールド神戸)神戸で活動し、災害時は、初動救援から曳き起し手法での修復技術なども紹介、被災者生活再建支援法の活用等伝える。各地や学校で講演会や防災や重機の講師を務める。東日本大震災では、発生直後に出発し、翌早朝には宮城県気仙沼、岩手県陸前高田へ入り 1 週間は初動救援などの活動。石巻災害ボランティアセンターと連携する NPO 連絡協議会の立ち上げ協力。その後、各地の地震や豪雨被災地へ…●(社)OPEN JAPAN 理事、防災士、カヌーガイド、長野県森林整備技術者、元立教大学非常勤講師、消防団員、重機オペレーター (車両系建設機械、小型移動式クレーン、フォークリフト、大型・特殊免許 )、CONE リーダー、(特活)インターバンド理事、災害救援NGOヒューマンシールド神戸代表 、下手な手品師。

吉村さんは、誰よりも早く被災現場に駆けつけ、重機を使って、現地の要望に対応してきています。どうぞ、吉村誠司さんの活動をご支援ください。

Donation Yuucho Bnk 00980−7−264796 ヒューマンシールド神戸

From other bank 〇九九(099branch)店 当座Toza 0264796 HS kobe

投稿日 24年11月26日[火] 11:49 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,災害支援,社会福祉関連

雲下加奈(旧姓 北井) 1999年卒業

嘉登美合同会社

海外投資家が日本で資産を保有するための情報提供・コーディネート。日本企業の海外へのプロモーション・マーケティング支援、コワーキングスペースやコリビングの運営、地方創生事業などを展開。

HP:www.kado-me.com

浅草橋駅チカコワーキングスペース「ANOTHER DESK」

インスタ:https://www.instagram.com/another_desk_2401/

卒業後、半年ほどソーシャルワーカーとして医療機関に勤めた後、転職。転職先で海外のサービスアパートメント(家具家電付きアパートメント)に出会い、日本に逆輸入するビジネスを2004年よりスタート。

日本に仕事をしに来る外国人ビジネスマンの生活を住宅まわりから支え、生活基盤の立ち上げをサポートする会社の経営に20年間携わった後に、2024年、嘉登美合同会社をスタート。地域を活性化させるためにこれまでの経験を活かした不動産の運営や人と人をつなげる事を通じて商店街の活性化や、若手・女性起業家の支援など

幅広い活動をしていきたいと思っています。

コワーキングスペース「ANOTHER DESK」では何かに挑戦してみたい方の応援をしています。セミナーや勉強会、ワークショップなど何かやってみたい事があるかた、サポートしますので是非お気軽にお声がけください。

<利用実績>

シニアの方→朗読会独演会を実施・リアルとZOOMとで個人の朗読会を主催。韓国語教師の方→韓国語講座を開催などなど。

投稿日 24年11月23日[土] 10:38 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,卒業生の仕事紹介,大学関連