教会関連

2025年3月1日に、日本キリスト教団阿佐ヶ谷教会において、講演会が開催されました。当日のパンフとレジメを掲載いたします。どうぞごご覧ください。

レジメです。

https://www.dropbox.com/scl/fi/bu7ppz3wkw4txqh0fbkfx/2025.3.1-2.pptx?rlkey=oc813sj4lgdbk8nwkxv9cd3rp&dl=0

この講演は、録画して頂きました。よろしければ、ご覧ください。

https://www.youtube.com/@NishiTokyoKyoku

なお、今回、高齢者の孤立を防ぐことを重点にお話ししましたが、それに取り組む原点は、ある子の死への悔いとお詫びです。私が神奈川県社会福祉審議会の会長をしていた時に、小学校2年生の子が白骨死体で見つかりました。その子どものことを調べますと、3歳の時に裸足で外に出ており、見つけた人が迷子だと思い、家に返してしまったそうです。学齢期になり、学校に行くはずでしたが、行くことはありませんでした。学校はその状態に対して、追跡調査をしていませんでした。その子は、最後に親が家に戻った時、残された力を振り絞り、親を呼んだそうです。しかし、親は家を出て行き、子どもは餓死し、白骨死体で見つかりました。

子どもが産まれますと、私たちはおめでとうと言う。誰もが、祝福する。たとえ障がいをもっていても、その子の命の大切さと将来の成長を祈り、おめでとうと言う。私の甥っ子は、私たちの宝です。当然、亡くなった子も、神様から祝福されて産まれた。おめでとうと言われたはず。いや、言われるべき存在。しかし、その子の最後の叫びは、私たちに届かなかった。一人のさまざまな可能性を奪われ、最後の言葉さえも、聞いてもらえなかった。

私は、その事実を知り、心が掻きむしられ、本当にその子に申し訳なく思いました。その子の声を聞いてあげられなかったことを、私は生涯忘れることができません。高齢者の孤立死も同じこと。私の思いの原点は、心に深く刻まれた子どもへのお詫びです。

投稿日 25年02月18日[火] 9:17 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,教会関連

皆さん、おはようございます/こんにちは/こんばんは。お元気ですか。

さて、2月22日に、ハイブリッドで開催されます21世紀キリスト教社会福祉実践会議大会のご案内をさせて頂きます。

大会では、「誰が隣人になったと思うか?」〜ともに生きる関わりを求めて~をテーマに、以下のプログラムが予定されています。

開会礼拝:上田憲明氏(日本聖公会東京教区司祭)

基調講演1:幸田和生氏(カトリック東京教区名誉補佐司教、一般社団法人カリタス南相馬代表理事、カトリック原町教会司祭)、現在も進行中の原発被害に直面する住民と共に歩む「カリタス南相馬の働き」から学びます。

基調講演2:向谷地生良氏(社会福祉法人浦河べてるの家理事長、北海道医療大学名誉教授)、「他者の苦しみへの責任と連帯」を目指し、精神的障がいをもつ方々と共にある浦河べてるの働きから学びます。

シンポジウム

・稲松義人氏(社会福祉法人小羊学園理事長)「重度の障害をもつ人と歩む」、意思を判断すること自体が難しい重度の知的障がいをもつ方と共に生きていく日々の実践を学びます。

・下条裕章氏(聖公会神田キリスト教会司祭、きぼうのいえ施設長・理事長)「独居の高齢者の生活を支えるために」、高齢化が進む山谷において、「生」を全うするための宿屋を提供する実践から学びます。

・長縄良樹氏(日本児童育成園統括施設長)「一人ひとりの子どもの成長と可能性を支えて」、

子どもの成長を支援して多様なケアを展開する育成園の実践から学びます。

司会者である石川一由紀氏(救世軍本営社会福祉部長)のコメント

「それぞれ切り口は違うが、「歩み寄る」「支える」という実践の中で「隣人」になろうとしてきたことを掘り下げたい」

閉会礼拝 小勝奈保子氏(日本福音ルーテル聖パウロ教会牧師)

閉会の挨拶 大橋愛子氏(さかえ保育園園長)

なお、実践会議は「神は苦しむ人間の姿を見て、見逃さず駆け寄り、寄り添い、その痛みを背負って下さる方であることから、強い共感が生まれる。神と同じように人々の苦しむ姿に共感して駆け寄るならば、神を信じる、信じないにかかわらず、意識するとしないとに関わらず、神と結ばれた共に歩む隣人である」(カトリック司教森一弘先生)という基本的考え方を大切にしてきており、施設職員の研修の場にもなってきました。

是非、ご参加くださいますよう、お願いいたします。

2025年1月21日

21世紀キリスト教社会福祉実践会議代表

ルーテル学院大学 名誉教授 市川一宏

参加の申し込みは、以下のパンフレットをご参照ください。

https://www.dropbox.com/scl/fi/vyhs4knc918qgsirvqcwh/12-202410.10.pdf?rlkey=r2k87ip9600ozn1r8503dxl33&dl=0

投稿日 25年01月23日[木] 12:01 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,学会,教会関連,災害支援,社会福祉関連

私が通う日本基督教団阿佐ヶ谷教会は、本年100周年を迎え、聖夜讃美礼拝では、チェロ、オルガン4名、ピアノ2名、聖歌隊、教会学校と青年有志が出席者とキリストのご降誕を讃美し、会堂に響きわたりました。

いくつも讃美歌を歌いますが、私が一番好きなのは、「きよしこの夜」です。1年を振り返って、自分にご苦労様と言います。

なお、チェロの奏者でもある井上とも子牧師の「命を使うこと」というメッセージから、平和を求めて歩む喜びと決意が出席者一同の心に届きました。この思いは、厳しい現実の根底から湧き上がるものです。

そして、翌日の25日は、小学校、中学校の終業式。私は、通学路である家の前で、通る子どもたちにおはよう、1年ご苦労様と呼びかけました。最近、いつも立っている場所が日陰になり、寒さで震えます。しかし、日の当たる場所にいくと、暖かさを実感します。

私にとって、クリスマスは、日陰の中にいる私たちに示された希望だと思っています。

下記のURLをタップすると、阿佐ヶ谷教会YouTubeチャンネルにすぐにアクセスすることができます。主日の礼拝と同じアドレスです。

https://www.youtube.com/channel/UCz_Nv_jtY6k_A1QnFxkM_mQ

プログラムはこちらです。

https://www.asagaya-church.com/ml/syuuhou/2024seiya.pdf

投稿日 24年12月27日[金] 11:01 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,教会関連

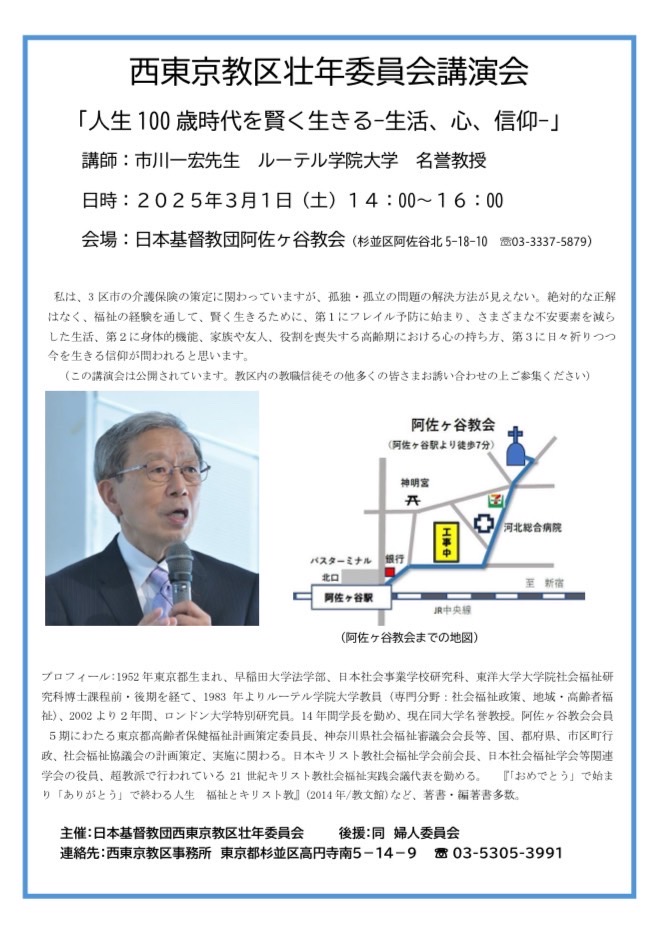

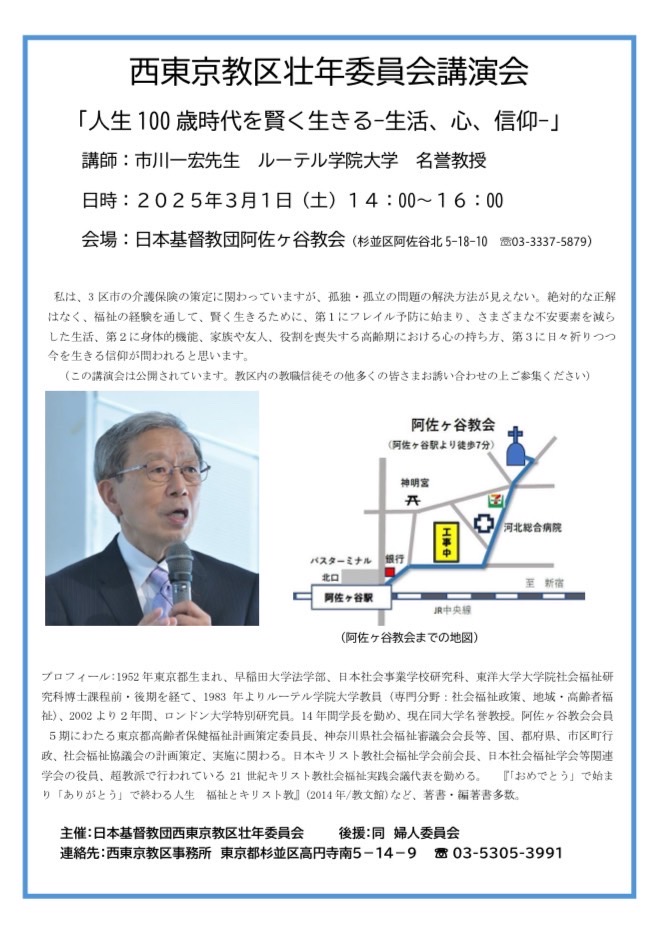

2025年3月1日(土曜日)14:00〜16:00に、日本キ基督教団阿佐ヶ谷教会において、「人生 100 歳時代を賢く生きる-生活、心、信仰-」をテーマに、講演を行います。お時間がある方は、ご来場下さい。

投稿日 24年12月21日[土] 1:33 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,教会関連,社会福祉関連

『最も小さい者』

「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである」(マタイ第29章40節)

<東日本大震災発災時>

2011年3月11日14時46分、学長室で事務長と打ち合わせをしていた私は、強い地震に見舞われました。何が起こったかわからず、つけたテレビには、津波に襲われる東北の日本海側の惨劇が繰り返し映されていました。また続く余震に呆然としていた自分が思い出されます。しかしたくさんの学生、教職員が大学に残っていることを知り、我に返り、その晩を過ごす場所、食事の対応を始めました。また、その夜、被害に遭った市町村に住む友人に携帯で連絡をとりましたが、一切通じませんでした。連絡が入ったのは、それから5日後で、「先生、生きているから大丈夫。被害は甚大で、復興はたいへんだと思います。でも、頑張っているから」という友人からの電話に、ひとまず生きていることがわかり、思わず電話口で「よかった、よかった」と言っていました。

<被災地支援>

私は、翌月、海外の支援を受けて、教会関係者と宮城県に入りました。宮城県、福島県を中心に訪問しましたが、あまりに被災地が大きく、一人ではすべての支援は無理ですので、私は、死者・行方不明者が約4000人に達し、住まいや働く場所、学校や道路や港等が大きな被害を受けた石巻の復興支援に入ることを決めました。ボランティアとして、社会福祉協議会で仕事をさせて頂き、活動計画の作成、被災者の生活支援、現地のボランティア活動支援等をバックアップしました。その支援は2020年3月まで続きました。なぜなら、支援してきた団体が年々撤退していき、それを見送る人の気持ちを私なりに理解し、また完全に復興していない現実を無視できなかったからです。

<当初の戸惑いの中から生まれた明日への希望>

震災直後からしばらくは、何をどこからしたら良いのかわからずに、被害の大きさに圧倒されて、市街地を歩いていると、ある看板を見つけました。そこには、「始めることから始めよう」と書かれていました。また、石巻市を流れる北上川の河口から遡ること4キロ上流にあった大川小学校があります。津波は川を遡り、橋に堰き止められて戻ってきた津波の両方に襲われ、全校児童108人中死者64人、行方不明10人が犠牲になりました。夏には向日葵が飾られていました。その向日葵の意味を、ある時、知りました。「ひとつぶの小さな種が、千つぶもの種になりました。 そのひとつぶひとつぶが、 ひとりひとりの子どもたちの、 思い出のように思えました。また夏が来たら会おうね。ずっとずっといっしょだよ。」『ひまわりをうえた八人お母さんと葉方丹』親は、亡くなった子どもたちのことを忘れません。今は、震災遺構として被災した当時のままの建物が残され、伝承館が建てられています。このように、震災で家族や友人、そして家や生活基盤を失った住民の思いの出会うたびに、その悲しみに私の胸も掻きむしられました。

しかし、石巻には、全国から、たくさんのボランティアや支援者が応援に駆けつけてきました。石巻専修大学のグランドには、たくさんのテントが張られていました。医師や看護師、ソーシャルワーカーは避難所や、地域住民の支援にあたりました。自衛隊により行方不明であった方の発見も増えてきましたし、業者等によって壊れた建物は徐々に撤去され、道や建物が整備されてきました。その中で、自分たちで、コミュニティを再建しようとする、明日への希望を灯す地域の活動も生まれてきました。

<なぜ、被災地に心が向いたのか>

率直に言って、いてもたってもいられなかったから。今まで当たり前に思っていた生活を自然の猛威によって突然奪われ、また人間として当然の機会である学び、成長、安定等の機会と可能性を奪われた方々がおられた。「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」(マタイ第29章40節)と書かれている方々に、私は『もっとも小さい者』の姿が重なったのです。そして、2、3ヶ月に数日現地で活動していましたが、今までの大切な絆を断ち切られ、悲嘆しておられる方々の存在を神が守ろうとその方のそばに立って私たちを招いておられると思いました。

<たくさんの学びがあった>

何度も石巻を訪問する中で、私は生きていくことの尊さ、その日々の歩みを学んできました。自らも被害を経験した住民やボランティアが、一人暮らしの方々が集まれる場を提供し、またCSC(コミュニティソーシャルワークコーディネーター=地域福祉コーディネーター)が配置され、当初の仮設支援に始まり、復興住宅支援、地域支援に関わりました。ちなみに、10数名いるCSCの半数は、県外から応募してきた方でした。。当事者が困難に直面して思わず後ろをふりかえった時に、このような悲しみに寄り添う方々が多数おられた。たとえ長い道のりでも、今を誠実に歩むこと、他者との絆を確認しながら、ひたすら今を生きていくことによって、明日が拓かれいくことに何度も出会いました。支援する者だと思って活動を始めた私ですが、石巻での支援を通して多くの方々に教えられたのでした。

<最も小さい者は、私自身でもある>

今、どこに地震や大雨等による洪水が起きても不思議ではありません。そして、引きこもり等の関係性の危機、貧困という経済的危機等が深刻化し、私たちは厳しい生活環境にに直面しています。私は、今でも複数の行政計画や地域活動に関わっていますが、解決する手段が見つからない困難さを感じています。そして、倒れている「最も小さき者」に駆け寄って助け起こしたら、その人は私自身であったことに、何度も気が付かされます。最も小さい者は、自分自身であることを知る時、そこに共感が生まれるのです。だからこそ、共にもっている痛みの共感から始まる地域を描いていきたいと思います。

<それぞれが、生きる道、生きていく道を大切に>

私は、いくつもの行政、社会福祉協議会、社会福祉法人等と関わる中で、3つの重点課題を言っています。①自らの働きを問い直す、②地域・地域ケアのあるべき姿を描く、③協働した取り組みを目指すです。その呼びかけ応えて、たくさんの方々が取り組んで下さっています。感謝です。

私は、講演や会議において、キリスト教のことを決して申し上げません。一緒に困難な生活課題に直面する方々を支援していこうとする気持が一致しているからで、それで十分です。ただ、私の生き方として、この聖句が根底にあります。

皆さんは、これからどのような社会を築きたいですか。どのような生き方をしていかれますか。私は皆さんに期待したい。その答えを求めて、さまざまなことに出会う機会を大切にしてください。

一本の木を植えなかれば、砂漠の緑化は始まらない。

★以上は、当初予定していたメッセージの元原稿です。ただ、私は、参加者の表情を見ながら、アドリブや内容を多少変更して話しますので、このままお話ししたのではありません。

投稿日 24年10月20日[日] 7:15 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,教会関連,社会福祉関連

2024年5月18日(、東京発9時53分ひたち7号に乗り、いわきに向かい、そしてJR常磐線各駅に乗って13時12分に双葉に着きました。東日本大震災・原子力災害伝承館を訪問するためでした。しかし、急遽、いわきに戻ることになりましたが、引き返す電車の時間まで1時間半あり、待つ間、近隣を歩きました

そもそもJR常磐線は、東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の影響で不通区間が残っており、2020年3月14日、富岡―浪江間(20.8キロ)で運転を再開し、9年ぶりに全線がつながった線です。双葉駅は無人駅でしたが、きれいな新しい駅で、線路を境に海の反対側には復興住宅が建てられていました。しかし、海側の土地は、雑草が生い茂り、廃屋が残されていました。その写真です。

私は、違和感を感じながら駅の近くを歩きました、私が感じた違和感の理由を後から知ることになりました。翌日頂いた資料を見ますと、双葉町は帰宅困難地域で、私が歩いた場所は、特定復興再生拠点地域で、双葉町の大部分は、帰還困難地域でした。福島原発事故の終息がいつ来るかはまったく見えていないことがわかりました。

2021年2月11日の東京新聞には、双葉駅に関して、以下のことが書かれていました。

「住民のいない町」JR常磐線双葉駅のある一日<あの日から・福島原発事故10年> 東京電力福島第一原発(福島県大熊町、双葉町)から4キロの場所に、JR常磐線双葉駅がある。新しい駅舎に隣接する旧駅舎の時計の針は「2時47分」を指したまま、10年前の地震直後から動かないのだろう。昨年3月に駅周辺や沿岸部の一部で、許可証なしの立ち入りが可能になったものの、インフラ整備の遅れで町民が生活できるのはまだ先。今月5日、「住民のいない町」の一日を玄関口である駅で追った。

5時56分 東の空にわずかな赤みが差す。いわき(福島県いわき市)行きの上り一番電車に乗降客はいない。無人の改札で、空間線量計のデジタル数字が赤く光る。

7時5分 原ノ町(南相馬市)行きの下り普通電車から、沿岸部にできた町産業交流センターに入る企業で働く神田秀一さん(53)=楢葉町=が同僚と降りた。「車の方が便利だけど、双葉町で働く人間としてせっかく復旧した交通機関を使いたいので」。町のシャトルバスに乗り込んだ。運賃は当面無料だ。

8時20分 「電車は風が吹くとすぐ遅れちゃうから、みんな車だよ。駅は立派なんだけどな」。シャトルバス運転手の奥田邦勇さん(72)がぽつり。20分ほど待つも、無人で出発した。 以下省略(HPよりご覧になれます)

双葉駅の壁に設置されていた空間線量率測定器

双葉駅の壁に設置されていた空間線量率測定器

そのような背景がある駅とは知らず、原発事故の影響が続いている現状を実体験しました。そして、常磐線の線路の下はコンクリートで固められていますが、それは線量を下げるために行われていることも後から教えて頂きました。東日本大震災が起こった2011年3月11日から13年経ちますが、被害の状況は現存し、かつより深刻化していました。

私は、その後、いわきに戻り、遅い昼食を食べて、再びJRに乗り、双葉駅を通過して、宿泊予定の南相馬市の原ノ町駅に向かいました。その車窓から見えた夕焼けが、水田に映る景色を見て、自然に抱かれている様な温かい気持ちになりました。

5月19日(日曜日)、食事の後すぐに、Youtubeの阿佐ヶ谷教会の礼拝が始まる前の時間、ホテルの自転車を借りて南相馬市原町シーサイドパークに行きました。海岸には、きれいな広い砂浜が広がり、水遊びを楽しむ親子連れや、サーフィンをしてる人、犬を連れて散歩している人たちがたくさんいました。

左には、原町火力発電所がありました。約12年前に、全国の社協職員から寄せられたお見舞金を持参して南相馬市社協を訪問した時に、福島原発事故の前に、火力発電所の爆発があったことをお聞きしていました。

なお、海岸までの道は、登りあり、下りありで、さらに幹線道路から脇道に入ると、蛇行していました。帰りも長い坂を上り、予定通りホテルに戻ってきましたが、それほどの疲労感を感じませんでした。自然の美しさを味わいながら、すがすがしく晴れた空の下で、自転車を漕いでいたからと思います。

午後2時には、カトリック原町教会のミサに出席をしてきました。私の所属教会は、カトリックではありませんが、ロウソクがいたるところに置かれた礼拝堂の中で、幸田先生から語られる愛には、強い説得力を感じました。

df821b0404145d25250214240b0d4e54

原町教会の幸田和生司教様にお会いし、先生が代表をなさっておられた21世紀キリスト教社会福祉実践会議のこれからの運営について、ご助言を戴くことは、今回の訪問の重要な目的でした。同実践会議については、後日ご紹介させて頂きます。

ミサの後、幸田先生に東京から福島の浜通りに教会を移られた理由をお聞きすることができました。幸田先生は、先の原発事故の後の被害の地図に示されているように、まだほとんどが解決できていません。土地を追われた住民、今までの大切な絆を断ち切られた人々、急激な少子高齢化によってコミュニティの機能が失われた場で生活を続ける人々とともにありたいという強い思いに、私は心を揺すぶられました。

隣接するカリタス南相馬にお伺いし、神父様、シスターの方々、担当スタッフと食事を頂きました。なお、驚いたことに、そのスタッフが、20数年近く会っていなかった卒業生でした。心より感謝しました。

最後に、カリタス南相馬の紹介をさせて頂きます。代表の幸田先生は、以下のように語られています。

カリタス南相馬へようこそ

インフォメーション

新年のご挨拶

2024年を迎えて 世界的にさまざまな問題・課題を抱えながらも、喜びと希望をもって新年を迎えようとしていたところ、いきなり1月1日に能登半島に大きな地震が起こってしまいました。この文章を書いている時点で地震発生からまだ4日しか経っていませんが、次第に明らかになる被害の大きさに驚くばかりです。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災されたすべての方がこの困難を乗り超え、一刻も早く生活を取り戻すことができるようお祈り申し上げます。

わたしたちカリタス南相馬は東日本大震災と原発事故以後の歩みの中でさまざまな経験をしてきました。今回の被災地からは遠く離れていますが、これまでの経験を活かしながら、わたしたちにできることを見つけていきたいと思っています。

今年のカリタス南相馬のキャッチフレ「見さ来ぅ南相馬!」としました。そのことを紹介した『東京教区ニュース』第409号(2024年1月1日発行)の「福島の地から〜カリタス南相馬」という文章ですが、肝心の年号を間違えて原稿を提出してしまいました。訂正した文章を以下に載せますので、どうかお読みください。 わたしも含め、スタッフ、シスターも高齢化してきて力の衰えを感じることがあります。いろいろご迷惑をかけるかもしれませんが、今年もよろしくお願い申し上げます。

2024年1月5日 一般社団法人カリタス南相馬代表理事 幸田和生

「見さ来ぅ南相馬!」

「見さ来ぅ南相馬!」というのは、2024年のカリタス南相馬のキャッチフレーズです。「みさこぅ」と読みますが、浜通りの言葉で「見においで」という意味です。カリタス南相馬の前身であるカリタス原町ベースは、全国から東日本大震災被災地に来るボランティアの方々に宿と食事を提供するために始まりました。その後、ボランティアだけでなく、特に原発事故の被災地の現状を知りたいという方々も受け入れて、その方々の案内をするのも、わたしたちの重要なミッションと考えるようになりました。しかしこの3年間、新型コロナウイルス感染症の流行によってカリタス南相馬では宿泊者の受け入れをすることがほとんどできませんでした。2023年の夏は大幅に制限を緩和することができて、多くの人、特に高校生や大学生のグループを受け入れることができました。そこで、2024年は、以前カリタス南相馬に来られた方で、久しぶりに福島に行ってみようかという方、またボランティア活動をしてみようという方、さらにまだ行ったことはないけれど福島県浜通りのことを見たい・知りたいという方を大いに歓迎したいと考えています。

福島の原発事故は過去のことではありません。今も福島第一原発には大量のデブリが残ったままで、その処理や廃炉の目処は立っていません。一方で周辺地域の状況は年とともに変わってきています。ALPS処理水の海洋放出の問題、除染によって出た除去土壌の再利用の問題は決して福島だけの問題ではありません。政府が原発の再稼働や増設・新設に向けて動き始めた今だからこそ、原発事故の影響が今もどのように続いているか、あの震災と事故から学ぶべきことは何なのか、自分の目で見て考えることが大切だと感じています。

来てくださった方々には、震災からの復興状況や原発事故の現在だけでなく、福島県浜通りの四季の風景、この地ならではのイベントや美味しいものなども紹介していきたいと考えています。

「ミサコゥ」という言葉は、カトリック信者にとっては「ミサに来てね」と聞こえるかもしれません。そう受け取ってくださっても良いのです。この地でミサにあずかり、この地で祈ることに大きな意味があると感じています。「巡礼のつもりでここに来ました」と言われる方も少なくありません。福島は自然との関係やわたしたちの生活を見つめ直す回心の地でもあると言えます。

東京駅から南相馬市原ノ町駅まで、常磐線特急で約三時間半。どうぞ皆さま、「見さ来ぅ南相馬」、

975-0006 福島県南相馬市原町区橋本町1-15 0244-26-7718 / FAX 0244-26-8007

info[@]caritasms.com https://caritasms.com/ https://www.facebook.com/caritas.minamisoma/

これからも、カリタス南相馬の活動から学んでいこうと思っています。皆さんも、カリタス南相馬の活動にご協力ください。

2024年5月24日 市川一宏

投稿日 24年05月24日[金] 3:19 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,教会関連,災害支援

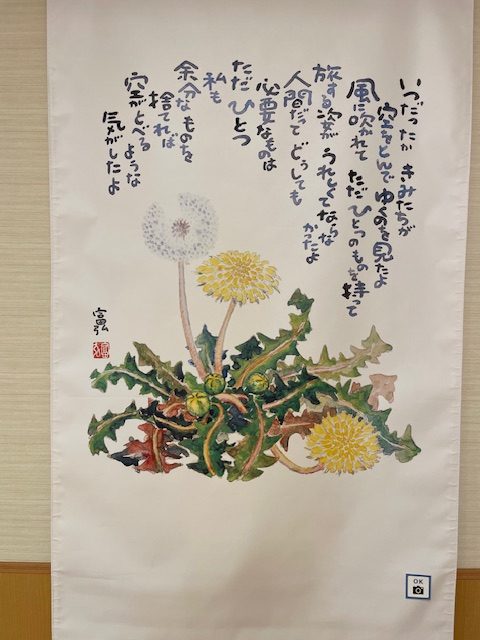

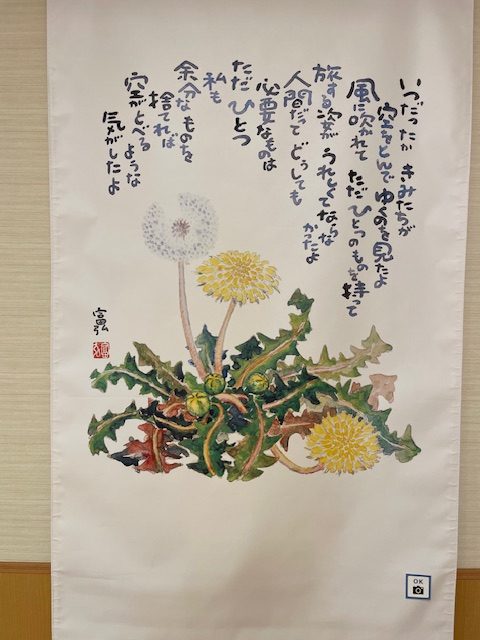

今日、社会福祉法人こころの家族が経営する故郷の家・東京の地域交流スペースで開催されている星野富弘画詞展に行ってまいりました。

私にとって、星野富弘氏の作品からたくさんの勇気を与えられていました。その星野さんが、4月28日に天国に召されたことを、5月になって知りました。以前より予定されていた画詞展でしたが、ご本人がご逝去なられて初めての画詞展になったとのこと。改めて作品と出会い、改めて星野氏の思いを学んできました。

生きることの大切さ、生きていることの感謝を改めて感じた時でした。

投稿日 24年05月16日[木] 10:41 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,出会い,教会関連

ルーテル学院は、全国にたくさんの関係法人があり、ルーテル法人会連合というネットワークに所属しています。そのメンバーである熊本の総合施設慈愛園の乳児ホーム元施設長であり、慈愛園理事長であった潮谷義子先生が、キリスト教功労者顕彰を受けられることになりました。同時に、夫の潮谷愛一先生と共に、孤児の父と言われる石井十次賞を受賞なさいます。受賞を心より祝福し、ご報告させて頂きます。

「2024年5月に行われた日本キリスト教文化協会理事会において、第55回キリスト教功労者顕彰ついて審議され、潮谷義子先生が選ばれました。同顕彰は、キリスト教関係の社会事業・教育事業・文化事業及びキリスト教思想の普及に功労のあった者を対象にするものです。

以下、義子先生の顕彰の理由を私なりに考えたいと思います。

1.キリスト教社会福祉の実践

義子先生は、1953年、佐賀バプテスト教会賀来国生牧師より洗礼を受けられ、現在熊本市にある日本福音ルーテル神水教会の信徒です。佐賀県福祉事務所、大分県社会課等の職務を経て、1973年に熊本にある社会福祉法人慈愛園の慈愛園乳児ホームに勤務し、1983年より同施設長となられました。

そもそも慈愛園は、1919年に、当時のルーテル宣教師会が 「信仰は行為を伴わなければ死んだも同じ」という聖書の精神を源として福祉実践をスタートさせた施設です。創立者モード・パウラスをはじめ各々の働き人は、眼前の家庭、地域社会から排除された人々の叫びを見逃さず、支援のために児童養護施設、老人ホーム、障害者施設等を建て、現在の総合施設となっています。同法人は、ミッションとして、「イエス・キリストによって示された隣人への愛と奉仕の精神に基づき、利用者の個人としての人格を尊重し、心身ともに健やかに育成されるよう多様な福祉サービスを提供する。また地域社会に於いて利用者の有する能力に応じた自立した生活を営めるよう支援する」ことを掲げています。法人の使命を実現すべく、義子先生は、家庭で育てられない赤ちゃんを預かる乳児ホームの責任を担われてきました。

また、義子先生は、2017年10月より慈愛園の理事に、翌年理事長になられ、4年間、その重責を担われました。特に2019年に行われた創立100周年記念事業では、神水教会での礼拝がお祝いの重要な軸に置かれ、また式典は賛美歌の合唱で始まりました。これは、日本福音ルーテル教会に連なる社会福祉関係法人の伝統に則るものであり、キリスト教精神が堅持された慈愛園の伝統が明らかに受け継がれ、日々の事業に活かされています。

なお、それらの働きが評価され、本年、潮谷愛一先生、義子先生は、第33回石井十次賞を受賞しました。受賞理由は、慈愛園の運営などを通して児童福祉や人権問題に関わってきたことと発表されています。

2. キリスト教信徒であり、女性知事としての社会的貢献

義子先生は、1999年熊本県副知事に、2000年からは8年間知事としての責任を担われました。当時、川辺川ダム問題、ハンセン病患者をめぐる問題、水俣病の認定等の水俣病をめぐる問題、増加する児童の貧困、虐待の問題等、解決すべき問題が山積する中、義子先生は、クリスチャンであることを明確に示されました。当時の県政運営方針には、「性差、年齢差、障がいの有無にとらわれず、誰もが人権と生存を犯されることなく暮らしやすい豊かな熊本」を目指すことが宣言されています。障がいがあっても地域の中でいきいきと存在できる地域の創造、児童虐待等の児童の生命と生活を脅かす状況に対する毅然とした取り組みを推進できた背景には、特に2つの信念があったとお聞きしています。第一は「神よ、変えることのできない事柄については受け入れる冷静さを、変えるべき事柄については変える勇気を、そしてそれら二つを見分ける知恵をわれらに与えたまえ。」というアメリカの神学者ラインホルド・ニーバーの祈り。義子先生は、ニーバーの精神に立ち返り、ひたすら神に問いかけ、祈りながら、諦めず、投げ出さず、地道に改革を進められたのでした。

また第二は乳児ホーム等で培った、すべての子どもが神から祝福されて命が与えられ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されるべきであるという児童の権利に関する条約の信念です。困難な状態に置かれた人に寄り添い、守る姿勢が、すべての施策の原点にあったと私は考えています。

その後、義子先生は、2009年に長崎国際大学学長、2012年に日本社会事業大学理事長となられ、現在、社会福祉法人恩賜財団済生会会長の職務に就いておられます。

以上のことから、私は、潮谷義子先生が、キリスト教功労者顕彰を受けられることは、われわれルーテル教会に連なる者にとっても喜びであり、先生に心より敬意を表したいと思います。」

投稿日 24年05月15日[水] 10:24 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,教会関連,社会福祉関連

全社協の元事務局長であり、地域福祉学会の元副会長として全国の地域福祉の推進に大きく貢献され、またルーテル学院大学の現名誉教授として教育等に大きな働きをされた和田先生の本が出版されました。

出版に際しては、大橋謙策先生を中心に、越智和子(琴平社協元常務理事・事務局長)さんと日下直和(香川県社会福祉協議会事務局長)さんのご努力があったことは言うまでもありません。感謝申し上げます。

皆様も、どうぞ手に取って、貴重な地域福祉、社会福祉協議会の歩みをお読み下さい。

投稿日 24年04月04日[木] 10:07 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,学会,教会関連,社会福祉関連

2024年3月7日(木曜日)午後2時より、2023年度卒業式が行われました。(https://www.dropbox.com/scl/fi/kpts7s630v3ewezvh69k8/P1180787.JPG?rlkey=33p5emhshqf5q50uorwevemac&dl=0)

コロナの影響で、卒業生、保護者、教職員が集合して卒業式を行うは、4年ぶりのことです。そのことは、本年に卒業する学生が、たくさんの友人と出会い、社会での生活を経験する人生の貴重な学生時代を、コロナの影響で制限されたことを意味しています。

ふりかえって、今回卒業した学生は、多くが2020年4月に入学した学生であり、大学は感染予防のために学生の学びを制限せざるをえませんでした。また授業ですが、全国の大学と同じく、本学も全面的に遠隔授業を実施していました。私事になりますが、それまでは、遠隔授業のやり方をまったく知らなかった私は、ZOOMのやり方から基本から学ばなければなりませんでした。2020年4月より学長は石居基夫先生になりましたが、私のような新たな授業のやり方を経験したことがなく、何もわからない教員に対するケアを行うと共に、学生への対応、遠隔授業の環境整備等を行う新執行部の苦労は並大抵ではなかったことを知っています。

特に、学生自身も、今までは当たり前にできていた学生同士の日常的会話がなく、教員による個別アドバイスを日常的に受けられず、画面に映る講義を自宅で受けていた状況に、ストレスをもったことは容易に想像ができます。また本学の特徴ですが、登校日に教員の研究室のドアをノックし、授業のテーマだけでなく、自分の様々な悩みを教職員に相談し、再出発する機会も、当初は少なくならざるえない状況にあり、当時の新入生は、学びのモティベーションを維持することが大変であったと思います。また、学園祭、スポーツ大会等、集合して行われる催しも制限せざるを得ず、今までの卒業生が経験し、卒業後の強い絆となっていた学生同士、学生と教職員の身近な交流も影響を受けました。

しかし、卒業式の中で、そして式後の学生同士、教職員と交わす笑顔、記念写真の撮影等の姿を見て、彼らの卒業を心より祝福したいと思いました。ルーテル学院大学・大学院で学んだことを心と学びの蓄えとし、これからも自分なりの歩みを始めて頂きたいと切に願いました。

最後に私がルーテル学院大学、大学院、神学校を巣立っていく皆さんに願っていることを書きます。

①専門職である前に一人の人間であってほしい、当事者の方々の可能性が見えてきます。専門職として、自分勝手に作る利用者像に来談者を当てはめないように。

②皆祝福されて命が与えられました。この事実に疑問を挟む余地はありません。当事者の方々が生きていく歩みを大切に支援して頂きたいと思います。

③自分の原点となることにたえず立ち戻る心のゆとりをもつようにして下さい。簡単に解決できることは多くありません。くれぐれも自分だけで抱え込まないように。孤立を防ごうとする人が孤立してはダメです。同僚、仲間、地域の関係者と協働した取り組みを目指して下さい。

④お金を失うと生活の危機、名誉を失うと心の危機、希望を失うと存在の危機と言われます。人と関わる専門職にお願いしたいことは、困難に直面する方々に希望を届けていただきたい。解決が困難な場合には、それに取り組もうとする当事者の方と共に歩んで頂きたい。問題の解決ができないと戸惑う専門職もおられます。しかし、私は、こう言います。「その方と繋がり、相談する関係ができていること自体、援助の効果だと思います」

⑤利用者を理解するエビデンスを把握してして下さい。レントゲンには心は映りません。その人を一面的にではなく、関わっている方々の情報を得て、その方の全人的理解を目指して下さい。

⑥優れた専門職は、自分の限界をよく知っている人です。繰り返しになりますが、ふりかえる心の余裕を失わないように。また支援に関わる方々と協働する方法を模索して下さい。

⑦今日は、スタートラインです。今日を,学びの、出会いのスタートにして頂きたい。

皆様、私たちのルーテル学院大学、大学院、神学校の卒業生をどうぞよろしくお願い致します。

2024年4月9日

市川一宏

投稿日 24年03月09日[土] 3:25 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,教会関連

次のページ »