今回は、⑴民生委員児童委員活動の認知をはかり、支援するとともに、年末の委員の改選の条件整備を図る、市長の働き、⑵認知症当事者の自己実現を支援し、認知症の理解とともに、支援活動の広報を図るプログラム、⑶介護保険事業計画高齢者保健福祉計画策定の留意点、⑷三鷹ひだまりコンサート、について、ご紹介します。

⑴民生委員児童委員活動のアピール

2025年は、民生委員児童委員の改選が行われ、12月より新しい体制が発足することが予定されています。しかし、多くの都道府県民生委員児童委員協議会から、選出の難しさと欠員の可能性が指摘されています。

私は、この事態を、民生委員児童委員活動の問題だけでなく、地域福祉システムの弱体化をもたらし、各社会福祉制度の根幹が崩れていくのではないかと危惧しています。

そして、そもそも民生委員児童委員に欠員が出ること、またなり手が少なくなっていることは、民生委員児童委員の問題というよりは、地域の問題だと指摘したいと思います。地域で取り組むことが不可欠です。

広報みたかの5月4日号で、三鷹市の河村孝市長は、「頼りになるご近所さん 民生•児童委員」として、以下のように民生委員児童委員を紹介しておられる。「民生・児童委員は、地域の方の困りごとの相談に乗り、支援を行う無報酬の非常勤の公務員(特別職)です。その活動に込められた地域への熱い思いと使命感には、いつも心を動かされます。日ごろから悩みや課題を抱える方に寄り添い、相談相手となることは、並大抵のことではありません。それでも、皆さんはいつも笑顔で 生き生きと活動されています。

民生・児童委員と同じく、国から委嘱され、ボランティアで活動されている方には、保護司や人権擁護委員、行政相談員などがいらっしゃいます。いずれの皆さんも、相談や支援活動で大切な役割を果たされています。

現代は、一度つまずくと底まで落ちてしまう「すべり台社会」と言われることがあります。そうしたとき、身近に相談できる方がいるといないとでは、大違いです。民生・児童委員は、100年以上の歴史を持っていますが、地域の「身近な相談相手」として、今こそ必要とされる制度ではないでしょうか。」

https://www.dropbox.com/scl/fi/8f3vaizbgdlyt1dh5k7ab/.pdf?rlkey=0uordvqhxc7w74msv4ybufdaj&dl=0

私は、市長が率先してこのように民生委員児童委員の役割等を示し、地域での幅広い活動基盤を作る働きを、共感を覚え、応援したいと思います。

私は、講演等で全国各地の地域を訪問する機会が与えられ、各地域で活動しておられる民生委員児童委員の方々にお会いして活動をお聞きして、日々のご苦労に敬意を表してまいりました。また都市部においても、コロナ禍にあって、生活の不安をもつ方々に寄り添っておられる民生委員児童委員の方々の姿を見て、勇気づけられてきました。繰り返しになりますが、私は、そもそも民生委員児童委員に欠員が出ること、またなり手が少なくなっていることは、民生委員児童委員の問題というよりは、地域の問題だと指摘したいと思います。地域福祉の関係者が、民生委員児童委員に何を望み、どのように協働した取り組みができるか、地域福祉に関わる同じテーブルで話し合って頂きたいのです。

⑵まちかどピクチャーズ(認知症カフェ動画プロジェクト2年間の集大成)

認知症当事者の自己実現を支援し、認知症の理解とともに、支援活動の広報を図るプログラムです。私のこの2年間、応援させて頂きました。どうぞご参加頂けませんか。上演会フィナーレは、2025年9月15日10時20分〜14時45まで、横浜市役所アトリウムで行われます。

https://www.dropbox.com/scl/fi/iabi49haaqnsz347iy6tt/1.pdf?rlkey=5st193r8rt30uwj0gk5skngug&dl=0

⑶第10期介護保険事業計画•高齢者保健福祉計画の策定に関する留意点(私案)

今回の計画策定にあたって、私は気になっていることがあります。第1に高齢者や家族が置かれている生活環境がきわめて深刻になっていること、第2に介護人材、ケアマネージャーの不足、孤独•孤立を防ぐ地域包括支援システムの課題等、介護保険制度の根幹となる案件が顕在化していること、第3に福祉制度自体の設計の問題が指摘されてこと、を強く感じています。以下、基本的な考え方をお伝えいたします。

https://www.dropbox.com/scl/fi/cf2u7ad7qwtw9k0hufzjb/2025.5.docx?rlkey=g5gc3k9zseren20nsv7amvyjj&dl=0

⑷ひだまりコンサートに参加して、

私は、週の初めの7時40分から8時20分まで、小学校•中学校に行く生徒たちに「おはよう」「いってらっしゃい」と挨拶して見送る活動をしています。始めた2024年7月には、反応がなかった子どもたちでしたが、多くの子どもたちは、返事だけでなく、最近いろいろと話してくれます。連休前でしたが、ある小学生が、「今日は、学校が終わったら、すぐに新幹線で○○に行き、大きなホテルに泊まり、明日は○○城に登るの。そしてそのあと、おばあちゃんとおじいちゃんのお墓をお参りして帰ってくる。翌日は、おとうさんが入院するの。」と話してくれました。私は、「どんなお城か教えてほしい」と言い、入院のことは触れませんでした。でも、心配をしており、連休が終わって戻ってきた子どもたちの様子を見ながら、いつものように見送っています。

それぞれの子どもたちは、成長する過程で、いろいろな体験をしていきます。辛い思いをするかもしれません。私も、家が倒産して生活が一変したり、借金の取り立てにたくさんの裏社会の人が押しかけてきたり、普通は経験をしないこともたくさんありました。でも、自分の居場所はありました。子どもたちがどんな困難に直面しても、それぞれの成長に寄り添う地域であってほしいし、住民として、これからも声かけを続けていきたいと思います。私が助けられたように。

今日(2025年5月10日)、おむすびハウス三鷹が行われた三鷹ひだまりコンサート クラリネット&ピアノミニライブに出てきました。会場は、40数名の参加者でいっぱい。1歳の子どもから、高齢者まで世代を超えた、まるで地域そのもの。たくさん集まった子どもたちも、シェイカーを鳴らし、演奏に参加する場面もあり、会場が一体となって、ライブを楽しんでいました。

https://www.dropbox.com/scl/fi/en4i3whxph00u3ka11w6f/.JPG?rlkey=ug7a6rh9mzm2lrbismujmn3i8&dl=0

会場の様子

https://www.dropbox.com/scl/fi/zc0gcjyhyqs73mhayauqa/.jpg?rlkey=6rppwggy7wmgwnh5m1gl4sqog&dl=0

演奏者の加藤亜希子さんと大西隆興さんと一緒に

https://www.dropbox.com/scl/fi/atkivm9z83x44z38skany/.jpg?rlkey=c2oe3qyoa4q4my4naexpscnd2&dl=0

その後、テーブルを囲み、お菓子を食べながら、2家族の方とお知り合いになりました。

ミニコンサートの母体は、「三鷹コミュニティ・ラボ」で、「建築士、クリエイター、システムエンジニア、子育て中のママ、音楽家など、様々な得意分野、三鷹への思いをもったメンバーが活動しているとのこと。皆がつながりの中で豊かに生きられる地域づくりを通じて、「三鷹に住んでよかった」と思えるまちづくりを実現していきます。🎵イベント情報等こちらで更新しています。mitaka-community-labo.mystrikingly.com

寂しい、悲しい、うれしいと思った時にも、気軽にミニコンサートに出て、一緒に歌をうたい、地域の方々とつながる機会がたくさんあるならば、それを地域の豊かさと言うのではないでしょうか。

私も、時間がある時は、これからもぜひ参加しようと思いました。

投稿日 25年05月10日[土] 11:44 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,出会い ,社会福祉関連

2024年は、私にとって、原点に立ち、そこから一歩一歩歩みを始める時であると思っています。2月4日(日曜日)に私は日本キリスト教団田浦教会に行き、日曜礼拝に参加しました。そして、毎年の恒例になっていますが、阿部志郎先生に98歳のお誕生日のお祝いをさせて頂きました。

また、第2の出会いは、2月13日です。横須賀基督教社会館の職員に対し、午前と午後の各2時間、私が阿部先生より学んできたことの一部をお伝えし、社会館のミッションを考えました。以下、そのレジメをお示しします。

2024年2月13日横須賀基督教社会館において 『私が阿部志郎先生より学んでいること』

1)私にとっての阿部志郎先生

阿部先生の主張には、思想があり、哲学があります。阿部先生の思想は、先生が生きてこられた過程と密接に関わっておられる。「長い実践のなかで、学んだこと、見聞きしたこと、涙したこと、微笑みを誘われたこと、感動したことは数えきれない。これらの体験を整理し、施策を跡づける、それが私の哲学である。」 (『福祉の哲学』)という姿勢を貫かれた強い使命感と生き方が、私たちの心を揺らし、共感を呼び起こしています。そして、語りかけられた人は、自分が生きてきた意味を理解し、生きていく勇気が与えられるのです。

また阿部先生の膨大な読書量とたぐいまれな記憶力に、私はいつも感動しています。そして、一つ一つの論文、講演、説教に全力を注がれ、一切、手を抜かない。毎回毎回の話に、先生が人生を通して学ばれた神の御言葉が隠れていると思っています。以下の写真は、田浦教会で録画された日本キリスト教社会福祉学会の記念講演の写真です。次の講演を控えて最前列に座っていた私は、先生の気迫に圧倒されました。

私には、到底、阿部先生のような能力がないので、私は現実の問題に挑戦し、それをもとにお話させて頂いています。

また、私にとって、阿部先生は恩人です。今までをふりかえると、ルーテル学院大学の学長就任時、日本キリスト教社会福祉学会会長の就任時、21世紀キリスト教社会福祉実践会議の創設時等々、人生の節目に阿部志郎先生からご助言を頂いていました。

今日は、今、私が取り組むべきと思っていることをお伝えし、その過程で、阿部志郎先生が言われたことをお伝えしようと思います。ちなみに、阿部理論の系譜については、阿部先生の実践の継承者であり貴法人の理事長である岸川洋治先生がまとめておられます。直接お聞き下さい。

Ⅱ)今、何が起こっているのか?私たちは、何を求められているのか。

1.関係性の危機

① ひきこもり

内閣府は 2019 年 3 月 29 日、自宅に半年以上閉じこもっている「ひきこもり」の 40~64 歳が、全国で推計 61 万 3 千人いるとの調査結果を発表しました。7割以上が男性で、ひきこもりの期間は 7 年以上が半数を占めています。ひきこもりになった年齢は60~64歳が17%で最も多かったが、20~24歳も13%、きっかけは「退職」が最多で「人間関係」「病気」が続いた。40~44歳の層では就職活動の時期にひきこもりが始まった人が目立つ。ひきこもりの高齢化、長期化が鮮明になりました。15~39 歳の推計 54 万 1 千人を加え、内閣府では ひきこもりの総数は 110 万人を超えるとみています。さらに 2020 年 3月より続くコロナ感染症の拡大によって、特に高齢者・障がい者の孤立化が顕著となり、感染を恐れて外出や関わりを控えた結果、ひきこもり状態にある虚弱な高齢者、認知症の高齢者が増加したのではないかと危惧されています。

② 8050 問題、 2025 年問題

『 8050 問題』 とは、長く引きこもりを続けてきた50歳代の子どもが80歳代の親と生活している状態を言います。子どもには収入がなく、したがって年金などの社会保障を受ける権利もなく両親が亡くなると経済的問題に直面します。

『 2025 年問題』 とは、2025年に「ベビーブーム世代」が後期高齢者となり、高齢者人口は約 3,500万人に達し、認知症高齢者数は、約 320 万人になり、また世帯主が65歳以上である高齢者の世帯数は、約 1,840 万世帯に増加し、約7割を一人暮らし・高齢夫婦のみ世帯が占めると見込まれる問題を言います。この問題は、特に都市部で顕在化します。

③児童虐待 (リスク要因)

(1)保護者側のリスク要因

㋐妊娠そのものを受容することが困難(望まぬ妊娠、10代の妊娠)、㋑子どもへの愛着形成が十分に行われていない。(妊娠中に早産等何らかの問題が発生したことで胎児への受容に影響がある。長期入院)、㋒マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な状況、㋓元来性格が攻撃的・衝動的、㋔医療につながっていない精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依存、㋕被虐待経験、㋖育児に対する不安やストレス(保護者が未熟等)

㋐乳児期の子ども、㋑未熟児、㋒障害児、㋓何らかの育てにくさを持っている子ども

㋐未婚を含む単身家庭、㋑内縁者や同居人がいる家庭、㋒子連れの再婚家庭、㋓夫婦関係を始め人間関係に問題を抱える家庭、㋔転居を繰り返す家庭、㋕親族や地域社会から孤立した家庭、㋖生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のある家庭、

2.経済的危機 生活保護の現状 ②生活困窮者自立支援の状況 「令和2年春から続くコロナ禍は、社会の脆弱性を照らし出し、その影響は世代・属性を超えて非常に広範囲に及んだ。休業やシフト減、雇止め等による経済的困窮に加え、緊急事態宣言等に伴う外出自粛により人とのつながりが変化し、社会的に孤立を深める人、DV・虐待など家庭に問題を抱える人が顕在化した。こうした影響は、コロナ禍以前から生活困窮のおそれがあった人や脆弱な生活基盤のもと暮らしていた人がいかに多く存在していたかを浮き彫りにした」(「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会・ワーキンググループ、令和4年4月26日)

3.

①事業者が直面する事業継続の危機

利用者が外出自粛及び自主的にサービス利用を控え、在宅給付事業所の収入が減少し、経営状況が悪化しています。東京都区部の通所型、ショートステイでは、休業するケースが出ています。

②職員の日々の活動・仕事に影響する感染病の危機

利用者に感染させてはいけないと、従事者は日々緊張して仕事についています。しかし、コロナ対応がいつまで続くのか、どこまでやればいいのか、また家庭における濃厚接触から仕事に出られない職員も出て、職員に体力的、精神的な負担が重くのしかかっています。

コロナの感染を予防する決定的な方法が限定されている中で、生活問題の把握が困難であり、また住民の要望にどのように応えていくか、現場は試行錯誤です。

③地域福祉活動の中止、撤退等にみる孤立の危機

ふれあいいきいきサロン、見守り活動等のインフォーマルケアで活動を休止しているところも多くなっています。その結果、通ってきた高齢者の孤立の問題が顕在化してきたことに留まらず、活動団体の基盤が揺らいで、活動を開始することが難しくなっている活動団体も決して少なくはありません。

④特別養護老人ホームの混乱 (家族との面会)

・直接の面会は、ほぼ全ての施設で中止している。タブレットを使用してオンラインで面会を行っている。看取りの場合のみ家族にベッドまで来ていただき、短時間で面会を行っている。

・家族の強い希望により、利用者、職員、家族のワクチン接種が終了している場合は、例外的に、ビニールカーテン越しの面会を認めたことがある。家族への情報提供についてこまめに行い、利用者の写真を添えるなどの対応を行っている施設が多い。本人への影響については、家族が頻繁に面会に来ていた利用者については、一時的に落ち着きがなくなった場合がある。

4.社会福祉制度の危機

4つの自治体の介護保険事業計画作成の責任を担い、また東京都社協、全社協、厚生労働省等の検討に加わり、根幹となる問題が解決できていないことを実感しています。

人材確保の難しさ

住民の孤立に対して、決定的な打開策を見いだせない

社会福祉を目指す人材の減少傾向

ボランティアが目指した地域社会の創造というダイナミックな取り組みが縮小している。(地域共生社会の限界?)

Ⅱ)急がれる取り組み〜横須賀キリスト教社会館の実績を踏まえて

1.自らの働きを問い直す

まず、私たちが、日々の働きの意味を問い直すことが必要です。確かに、コロナウイルスによって、さまざまな支援が止まりました。その結果、大切なFACE to FACEの関わりができにくくなってきました。そのことによって、互いの心の交流ができなくなり、支援してきた方々が生活困難のただ中に置かれてしまったならば、今までの関わりが大切であったことを意味します。何としても関わりを再生するか、それに代わる行動を生み出していかなければなりません。私たちは何をすべきか、コロナに問われているのではないでしょうか。

横須賀基督教社会館は、基本目標として、「社会福祉法人横須賀基督教社会館は、地域と共に歩んできたコミュニティセンターとしての歴史を大切にし、キリスト教精神に基づく施設として、不安や孤独、排除や孤立のない、人と人のつながりが大切にされ、希望をもって暮らすことのできる地域社会、自立と連帯のコミュニティ形成を目指す」と掲げています。(HP)

この精神は、言うまでもなく、セツルメント運動と共通しています。

同運動は、慈善事業に社会改良的視点と教育の可能性、必要性を組み込む民間活動 ロンドン・イースンネンドにトインビー・ホール

知識人をスラムに植民 、地域自体を改善 真の救済を自活の道を与えること 貧困者を無知に追いやっている現実社会を指摘した。

ア.クラブや講座等によって、労働者、児童の教育

イ.セツラーの参加と住民の組織化

ウ.社会調査とそれに基づく世論の喚起

“Toynbee Hall The First Hundred Years” A. Briggs and A. Macartney

阿部先生は、セツルメントを、第一に、より大きな世界を示めさんとする思想性を包含している価値の創造の叫び 罪の償い 相互的関係の信頼に立つもの 「 社会事業に向かわした、社会事業家の『心の故郷』、すなわち困難に直面した時に戻る『心の原点』はトインビーである」 と言われています。

私は、阿部先生のトインビー理解から、以下の点を学んでいます。

いわゆる貧困、劣悪な生活環境にある住民がそのような状態に追いやられた理由と責任 住民への畏敬と住民、当事者の可能性への挑戦 自己覚知と成長

私は、阿部先生から、当事者理解と当事者への一貫した敬意、そして共に歩もうとするメッセージを受けており、自分の信念として持ち続けたいと考えています。

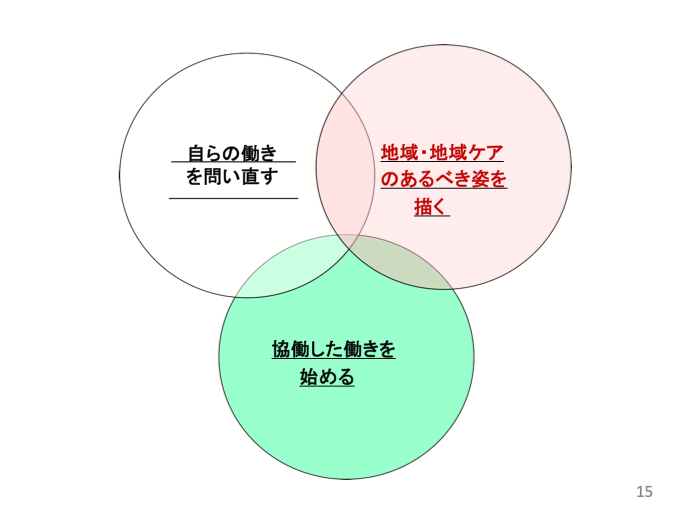

2.地域・地域ケアのあるべき姿を描く

今、互いの違いを認め合い、地域にいる住民同士の新たな繋がりを尊重した共生社会の実現が、多くの地域で目指されています。また地域ケアも、単に身体的ケアだけでなく、当事者の地域における生活を支えることに重点が置かれています。

2024年1月1日に発生した能登半島地震により、その地域は甚大な被害を受けました。そして、その後の支援にかかわらず、被害の実態がなかなか分からないという、深刻な事態に直面しました。ちなみに、私は、2月8日・9日に能登半島の羽咋市で講演をして帰ってきました。地震を覚悟していましたが、幸い、一度も揺れませんでした。ただ、能登半島の各自治体は、人口減少に歯止めがきかないこと、北部の市で仕事をしている方々が住居を羽咋市の民間住宅に求め、ほとんど埋まっていること、民生委員活動も対象を広げる必要があるようです。また、民生委員児童委員の新人が多く、そして今回初めて定員を満たさなくなったようです。能登半島全体が高齢化とともに、着実に地域課題が深刻化しています。また、今回の地震規模と同じような地震は、どこで起こっても不思議ではない状況です。そのため、どこの地域でも、地震対策や発災後の支え合いの仕組み作りが急がれます。被災地と協働した福祉のまちづくり だと思います。

そして、これは、コミュニティの理解と結びつきます。

「人間は、なぜコミュニティを必要とするのであろうか。孤独に耐えつつも、意志的に自立への道を歩もうとするからではないか。自立する人間にとって、孤独に耐えさせる環境、そして、社会的孤立から守られる場、それがコミュニティなのではないか。自立は、連帯の支えなくしては成就しない。自立と連帯は密接不可分で、この両者の組み合わせとしてコミュニティが形成される。

私は、コミュニティを、次のような概念でとらえています。第一にコミュニティに所属するもの同士の相互の関わり。第二に関わり対するアイデンティティ、愛着をもてること。第三にそれらを実現しやすい地理的な空間、第四に互いを認め合うコンセンサスと一定の規範があること。第五にコミュニティを支える宗教や祭り等の文化の形成。第六に人材や活動等の一定の地域資源の存在を条件とした、地域の可能性を念頭に置いた目標であり、地域機能の側面から整理した概念と考えています。したがって、地域にはそれぞれの特性があり、課題があります。

田浦での横須賀基督教社会館の歩みから、その意味を学び、また地域診断を基にしたこれからの取り組みを示して頂きたいと思います。

3.協働した歩みを始める

地域の生活課題は解決困難です。だからこそ、住民、町内会、民生委員児童委員、社会福祉法人、NPO、行政等がそれを解決していくために、取り組んでいく過程で、絆が生まれる。そしてその絆が、地域の基盤を作るのではないでしょうか。

そしてキリスト教主義社会福祉団体にとって、発想の転換が求められています。「神と同じように人々の苦しむ姿に共感して駆け寄るならば、神を信じる、信じないにかかわらず、意識するとしないとに関わらず、神と結ばれた共に歩む隣人である」(森一弘司教様)という視点は、多くの示唆を与えています。

かつて、阿部先生の家の片隅には、赤茶けた麻のズタ袋が置かれていたそうです。使い古したおもちゃや、誕生日にもらった2ダースの鉛筆のうち1ダースは、そこに入れるように母親から言われていたとそうです。これは、福祉の文化そのものであると思います。

なお、制度として、横須賀市は、重層的支援体制整備事業と生活支援体制整備事業を計画もしくは実施しているようです。これは、フォーマルな協働の仕組みです。どのように社会館が関わっているか、教えて頂きたいと思います。

Ⅲ)私たちソーシャルワーカーは何者ですか?

1. 専門職である前に、一人の人間であれ

「Lifeをどのように日本語に訳すのか。命と訳すと医療が、生活と訳すと福祉が、では人生と訳すと何が対応するのか」

阿部先生は、この問いかけをよくなさいます。このテーマは、今の社会福祉現場の課題でもあります。Lifeは、①命、生命、人命。②生命をもった人、③生活、暮らし方。④人生、等々の多様な意味をもっています。いずれも、生きていくために欠かすことのできないものです。利用者が生きていくことを支援する社会福祉は、③の生活に留まらず、個々の人の生き方、生きてきた誇り、信念を大切に、④の人生に対応する必要があります。その結果、利用者の生活意欲は高まり、その能力に応じた自立の可能性が広がるのです。

次に、そもそも専門職とは何者か、考えていきたいと思います。

<第1の問いかけ>

<第2の問いかけ>

一つは、生命の理解。すべての生命は、祝福されて与えられたもの。「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。」(イザヤ書43章4節)という聖句の通り、この事実に、疑義をはさむ余地はない。生まれて来た子に、「おめでとう」と言うのは、当たり前です。

二つ目は、人間の理解。「主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。」(創世記2章7節)とあるように、命の息吹がスピリチュアリティの原点である。しかし、スピリチュアリティを日本語訳にすることは非常にむずかしい。阿部志郎先生は、スピリチュアリティを「自己存在を超える深みから、根源的に人間を支え動かし、知情意を統合して生きる意味を内発的に問いかける力」と定義した。人を人としてあらしめる感性、知性、意識があるか、私たちは問われているのである。

専門職の狭い知識で描かれた利用者像に個々の利用者を当てはめていないか。人を人としてあらしめる感性、知性、意識があるか、私たちは問われています。専門職である前に、一人の人間でありたい。

三つ目は、人生(生きていく意味)の理解。人生は山の頂きに向かって歩んでいく道程であると思います。その道の途中に、様々な出会いがあり、障害があり、それを乗り越えていくために、共に歩んでいく人たちの絆が生まれる。私も、今まで解決困難なたくさんのことに出会い、多くの絆を結び、解決してきました。その時の苦労とともに、助けて下さった方々への恩は忘れていません。だから今でも信頼関係が続いています。しかし、その絆が断ち切られた時に、私たちは戸惑い、迷い、歩みを止めてしまう。今、さまざまな絆が断ち切られています。孤立状態にある方々が急激に増えている。特に、老いて孤立していく方も多い。私は、教会の礼拝で、老いについ語られたて阿部先生の説教をお聞きし、以下のメッセージを書きました。

人は夢を見、若者は幻を見る(ヨエル書第三章第一節)

「高齢期は喪失の時代であると言われます。加齢によって、身体の機能は低下します。愛する家族や親しかった友人を失う悲しみは増えるばかりです。しかも仕事は定年を迎え、自分にふさわしい新たな役割を探さなければなりません。なのに夢と幻、すなわち明日への希望を持つことができるだろうか。頭を抱えて、明日への歩みを止めてしまう自分が良く見えます。だが、「老いの坂をのぼりゆき、かしらの雪つもるとも、かわらぬわが愛におり、やすけくあれ、わが民よ」(日本基督教団讃美歌第一編二八四番)と賛美歌にあるように、山の頂に向かって歩み続ける兄弟姉妹がおられます。感動する心と希望をもって、明日に向かって今を生きる方々の歩みに私は勇気づけられます。誰にも将来を見通すことはできません。過去の後悔に押しつぶされそうになります。しかし、神の愛のまなざしを心にとめ、日々祈りつつ今を生きることによって、過去の事実は変わらなくとも、過去の意味が変わっていく感動を、神はたえず私たちに与えてくださる。だから見通せない将来に向かって、日々の歩みをとめてはなりません。

そして、最後の時、支えてくれた家族や人びとに感謝することができたなら、それは人生最後でもっともすばらしい証し。感謝する人の命が光ります。見看る人びとの思いがその人の命を通して光り、その人を支えてきた神の愛が、その人の人生を通して光り続ける。神の愛は、とどまることなく最後まで私たちに注がれています。このような人生に停年はありません。」

「おめでとう」で始まり 「ありがとう」終わる人生を、コミュニティにおいて実現したい。(市川『<おめでとう>で始まり <ありがとう>終わる人生—福祉とキリスト教』教文館、2014年)

専門職には、それぞれの人生の歩みを支えて頂きたい。

<第3の問いかけ>

<第4の問いかけ>

<第5の問いかけ>

<第6の問いかけ>

人に向き合うことで「共感」が生まれます。福祉で働こうとしている私の学校の学生の多くは「現場でなんとかしたい」「実践したい」と思っています。福祉や心理を学びたいというはっきりした目的を持って入学しているからです。彼らに言っています。

「専門職であることは必要です。しかし、専門職である前にひとりの人間でありなさい。そのことによって見えてくることは沢山ある」と。大事なのはやはり困難に直面した人たちに寄り添っていけるかどうか。仕事がマンネリ化した時、仕事に行き詰まった時には「原点に戻るために、学校に戻って来なさい」と言っています。原点に戻るために学習をしてほしいと。

福祉の魅力は、「誇り」です。その人と共に歩み、困難にある方にみんなと一緒に手を差し伸べる。そして、自分も手を差し伸べられている。互いに共生の社会を目ざすということは「誇り」です。

阿部先生は、「助けるだけではなく、助けられる。そこが非常に大事だと思います。サービスの意味は、「身を低くして塵の中に座れ」である」「「愛は、理解することです。信頼です。支え合うこと。寛容なこと。正義を喜ぶこと。そして許し合うことです。 」と言われます。時として、困難に直面している人への支援に忙殺され、自らを失うこともあります。また自分の今の働きが、社会に貢献しているだろうかと疑問をもったり、自己嫌悪になることもあります。

しかし、アフリカで砂漠の緑化に取り組んでいるNGOに所属する方が言いました。森を砂漠にするのには1年もかからない。しかし、砂漠を緑化するのは五〇年、一〇〇年かかります。とてつもない労力は必要ですと。しかし、一本の木から植えなければ砂漠の緑化は成り立ちません。一本の木を植え続けることによって、やがては砂漠に緑が戻ってくることを願いながら、まず一本の木を植えていきたいと思います。

しかも、一人の人間のいのちには、限りがある。<われらのよわいは70年にすぎません。あるいは健やかであっても80年でしょう>(詩編90:10)日々新たに、自立的に生きようとするが、人間には寿命がある。しかし、一人ひとりの人間を横につなぎ、連帯で結ぶコミュニティの生命には限りがない。構成員の意志によって永続することが可能である」(「コミュニティ・ケア−社会的孤立からの擁護−」『社会福祉の思想と実践』(中央法規)2011年)

そのことを信じて、歩んでいきたいと思います。

Ⅳ)最後に:私にとって大切な御言葉

「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」(マタイ第 29 章 40 節)

⇒「私の兄弟であるこの最も小さい者」と書かれています。すなわち困難な時代を生き、しかし今までの絆を断ち切られ、悲嘆している方々の存在を神が守ろうとしておられる

⇒困難に直面している一人ひとりの存在を知らせるべく、その方々のそばに神が立ち、私たちを招いておられる と思っています。

⇒そして、私は今、このように気がつきました。助け起こした「最も小さい者」の顔を見たら、それは自分自身であった と。

3つめの出会いは、2月17日(土曜日)に行われた横須賀基督教社会館の『講演会と感謝の集い』での講演です。2月になって、阿部先生、岸川洋治先生に3度もお会いできるなんて、素晴らしい神様からの贈り物と思いました。以下、講演の概要をお示しします。

2024年2月17日 横須賀基督教社会館 講演会と感謝の集い

地域の大切さ

ルーテル学院大学 名誉教授 市川一宏

1.横須賀基督教社会館にとって、ボランティアとは。

横須賀基督教社会館は、基本目標として、「社会福祉法人横須賀基督教社会館は、地域と共に歩んできたコミュニティセンターとしての歴史を大切にし、キリスト教精神に基づく施設として、不安や孤独、排除や孤立のない、人と人のつながりが大切にされ、希望をもって暮らすことのできる地域社会、自立と連帯のコミュニティ形成を目指す」と掲げています。(HP)

「人間は、なぜコミュニティを必要とするのであろうか。孤独に耐えつつも、意志的に自立への道を歩もうとするからではないか。自立する人間にとって、孤独に耐えさせる環境、そして、社会的孤立から守られる場、それがコミュニティなのではないか。自立は、連帯の支えなくしては成就しない。自立と連帯は密接不可分で、この両者の組み合わせとしてコミュニティが形成される。

・社会館バザー

・田浦町たすけあいの会

・ひだまりの会

これらの活動は、社会館が単なる建物、サービスの提供だけに留まっておらず、広く住民とともに歩んでいたという証ではないだろうか。

人と人のつながりを大切にすることを目標とした社会館の事業は、住民との関わりを通して実現する。すなわり、住民と切磋琢磨した日々の取り組みが一人ひとりの住民の生活が支えるつながりを生み出す。

お金を失うと「 」の危機

名誉を失うと「 」の危機

希望を失うと「 」の危機

社会館が希望を届けることができるのは、一緒に歩む多くの存在があるから。

2.そもそもボランティア活動とは何か。

①自分の経験:今から50年前の私が大学1年生の時、ボランティアとして東京都大島にある知的障害児施設の大島藤倉学園(現在は障害者支援施設・施設入所支援・生活介護事業を実施)を訪問しました。私が中学・高校を過ごした東京都内にも伝統ある障害児者施設があるにも関わらず、学校の行き帰りに障害児者に出会うことはありませんでした。そのため、大島藤倉学園を訪問した際、日常とのギャップに戸惑ったことを思い出します。その時出会った言葉が、知的障害児者の父と言われた糸賀一雄先生の「この子らを世の光に」という言葉でした。私は、この子らが地域で当たり前の生活をしていることが社会の光となり、それを一緒に実現する活動がボランティア活動であると胸に刻みました。

また、ボランティア活動を通して自分の生き方が問われ、将来の道を探し求めて、当時横須賀基督教社会館の館長だった阿部志郎先生にお会いしました。阿部先生から、自立と連帯によってコミュニティが形成されること、そしてボランティア・市民活動とは、自分を振り返りつつ、連帯・協働して、コミュニティを耕す自発的な活動であることを学びました。今、「どのように活動するか」だけでなく、「どうして活動するのか」というボランティア・市民活動の原点が問われていますが、私の原点は青年時代の出会いから生まれました。

②活動の原点:

ボランティア活動とは、

㋐日常用語としての “Can I help you?”

ボランティアが中心でなく、相手が中心

㋑率直な感謝の気持を相手に伝える

“Thank you” “It’s my pleasure”

㋒自分も学ぶ(お互い様)

③定義:利他性(人のため)、無償性(一切の報酬を受け取らない)という伝統的な考え方に変化が起こっている。今日のボランティア活動の特徴を述べます。

㋐さまざまな活動動機・活動時間・活動の内容(多様性)

㋑与えられる姿勢からつくりだす姿勢への転換(主体性)

㋒企業も含め、幅広い活動が展開されてきている。また活動が一定の地域で、自己完結しにくくなっている。他の団体や活動との連携が不可欠なものとなっている。(広域性と相互関連性)

㋓他者と自分にとってのボランティア活動(今日的利他性)社会に対する貢献・市民同士の助け合いとともに、新しい人間関係をつくり、自分が成長していく機会としてのボランティア活動

㋔同じ視点で(共感性) それぞれが直面し、抱いている痛みに共感する

㋕切り開き、築き上げるボランティア活動(開拓性) 食事サービス、ホームヘルプは、以前はボランティア活動から始まりました。繰り出し梯子論(ウェッブ)は、ボランティアを表現する代表的な考え方である。生活困難な人々に届かない援助をボランティアが届けていくこと、梯子をさらに延ばすことができるのが、繰り出し梯子です。

㋖困難に直面する市民の代弁者・弁護者としての活動(権利性)

3.新たな時代背景

①広がる地域の生活課題

内閣府は2019年3月29日、自宅に半年以上閉じこもっている「ひきこもり」 の40~64歳が、全国で推計61万3千人いるとの調査結果を発表した。7割以上が男性で、ひきこもりの期間は7年以上が半数を占めた。15~39歳の推計54万1千人を上回り、ひきこもりの高齢化、長期化が鮮明になった。調査時期の違いなどはあるものの、内閣府では15~39歳も合わせた引きこもりの総数は100万人を超えるとみている。さらに2020年3月より続くコロナ感染症の拡大によって、特に高齢者・障害者の孤立化が顕著となり、感染を恐れて外出や関わりを控えた結果、虚弱な高齢者、認知症の高齢者が増加したことが危惧されています。

休業やシフト減、雇止め等による経済的困窮に加え、緊急事態宣言等に伴う外出自粛により人とのつながりが変化し、社会的に孤立を深める人、DV・虐待など家庭に問題を抱える人が顕在化した。こうした影響は、コロナ禍以前から生活困窮のおそれがあった人や脆弱な生活基盤のもと暮らしていた人がいかに多く存在していたかを浮き彫りにした

②能登半島地震被災地支援から学ぶこと

1月1日に発生した地震の被害は大きく、なかなか被害の実態が分かりませんでした。その被害の深刻さに、私たちは戸惑っています。しかし、地震や豪雨、山火事等の自然災害は、日本のどこで起こるか、まったく予想ができない。

今後は、現地で起こっている、自分たちで、コミュニティを再建しようとする地道な歩みと足を揃えることが求められています。そのためにも、私たちは、今まで実践してきた福祉のまちづくりを進め、明日を目指して、被災地で生まれた「希望の働き」と共に歩みたい。

それが、今、日本社会が求めている「希望」と「絆」を再生していくことに他ならないと思います。

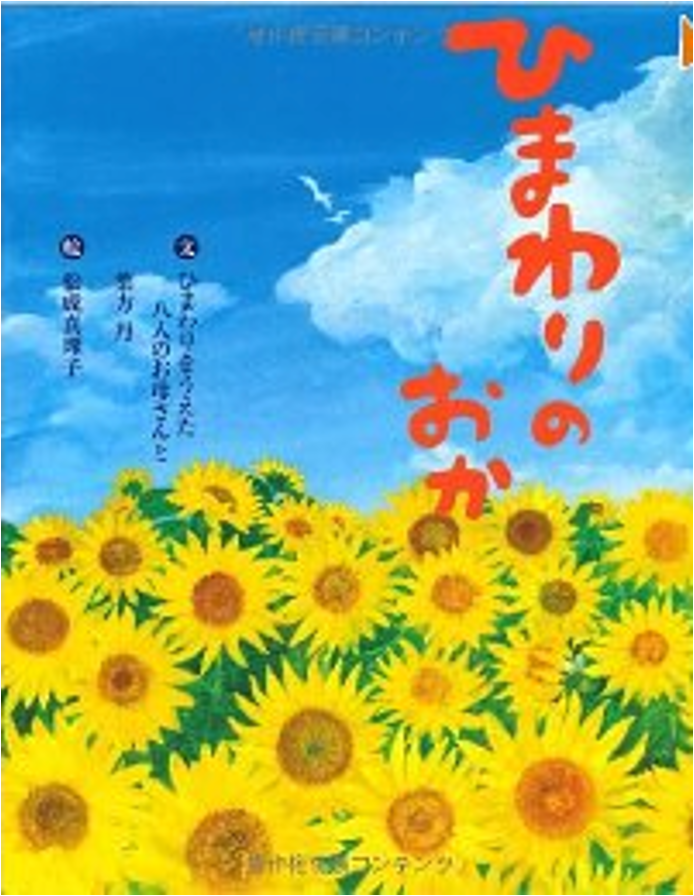

文:ひまわりをうえた八人のお母さんと葉方丹 絵:松成真理子 岩崎書店

ひとつぶの小さな種が、千つぶもの種になりました。そのひとつぶひとつぶが、ひとりひとりの子どもたちの、思い出のように思えました。また 夏が来たら 会おうね。ずっとずっといっしょだよ。

投稿日 24年02月20日[火] 10:11 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,出会い

2023年11月31日早朝、羽田空港から仁川国際空港に向かいました。途中に、雲の上に顔を出す富士山が、見送ってくれました。

到着後、車で、国際交流シンポジウムの会場であるCCMM(国民日報ビル)12階コンベンションホールに移動しました。韓・日社会福祉シンポジウムは、韓国社会福祉協議会、韓国社会福祉法人共生福祉財団が主催、社会福祉法人こころの家族が共催する研究会です。テーマは「グローバル時代の日韓福祉協力方案」で、日本からは、私と国際医療福祉大学大学院教授で、厚生労働省元局長の中村秀一先生が登壇しました。

私の報告は、テーマを「日本におけるソーシャルワーカーの今日的使命〜日韓福祉協力推進を目指して」として、特に以下の構成で報告しました。概要を述べさせて頂きます。

Ⅰ)今日の問題は孤立と貧困の深刻化

Ⅱ)今日の福祉政策

Ⅲ)今日のソーシャルワーカーに求められていること

1.生活困窮者自立支援制度の成立等を契機に、地域福祉コーディネーター(コミュニティソーシャルワーカー)という、「地域に出向いて様々な困りごとをキャッチし、その解決に向けて取り組むとともに、住民やボランティア、福祉関係者等と協力しながら誰もが安心して暮らせる、つながりのある地域づくりを進めます。既存の制度で対応できない問題に対しては、行政をはじめ多方面に働きかけて新たな仕組みを創出する」(全国社会福祉協議会)というソーシャルワーカーが社会福祉協議会に位置づけられている。

2.今までソーシャルケースワーク等の個別援助が中心であったソーシャルワーカーの性格が、地域福祉コーディネーター等による当事者の地域での生活を包括的に支援する地域支援が重視されるようになっている。私自身、かつては、地域支援を十分教えないで学生を社会に送り出していたのではないかと反省している。

3.2000年の社会福祉法の成立以降、従来の見守りや支え合いという地域福祉活動が、自助、共助、公助というケアシステムに位置づけられ、施策に取り入れられている。これを地域福祉の制度化とも言う。

4.確かに、今までの住民活動や当事者活動、ボランティア活動等のインフォーマルケアを軸とする地域支援が強化された点では、十分評価しているが、今日の住民関係、家族関係の脆弱化という地域の状況を考えると、どこまで共助が成り立つのか、課題も少なくない。

5.地域の共助を強化する取り組みと、総合相談体制等の強化という多機関協働による仕組みの創設を目的とする地域共生社会の実現を目指した政策が今日主流であり、一定の成果が生み出されている。他方、ボランティア活動の推進という社会改革を含めた幅広い活動支援が弱くなっているという指摘もある。

6.ソーシャルワーカーの専門性が広がるにしたがって、従来の社会福祉を超え、保健師、看護師、介護等の領域の専門職も関わっており、そもそもソーシャルワーカーとしてのアイデンティティはどこにあるか、問われている。資料1 またソーシャルワーカーの配置の条件が、各自治体においては曖昧である。

7.今、「生きる」一人の人間と、専門職が把握する利用者との狭間がなかなか埋まらないと事実が、利用者の決定的な不満を生み出している。悲しみや痛みを感じ、喜びや感動する心を抱き、自分らしく生きたいと葛藤し、人間としての誇りを生きる糧とし、安心する心の拠り所を求めさまよう、そうした人生を一歩一歩積み重ねて生き抜いてきた利用者とともに、専門職は歩いてきたのでしょうか。専門職は、そのことをたえず検証していくことが必要である。人間理解の問題でもある。

8.従来のように、国が示したことに従い、自治体が実施するという仕組みは、少なくとも福祉領域においては、中心ではない。国は、単一の形を提示していない、各地域の特性に基づいた接ぎ木の施策を実施していかなければならない。しかし、地域間格差が顕著になってる。

ちなみに、韓国の地域福祉課題は日本と同様です。また韓国にも日本と同様の名称をもつ「社会福祉士」がおり、2018年の社会福祉事業法の改正で、各種団体の認定であった医療社会福祉士、学校社会福祉士、精神保健社会福祉士、の国家資格化が決まり、社会福祉士養成課程も改正され、大きく転換したとのこと。(髙橋明美「韓国における社会福祉士の養成と現況」)。なお、社会福祉従事者は、資格の取得が前提とされ、また従来のソーシャルケースワークといった個別支援が重視されているとお聞きしました。さらに立命館大学の呉 世雄(オセウン)先生からも「韓国のソーシャルワーカーは、ほとんどの場合、「社会福祉士」国家資格を持つことが前提となります。1級と2級があり、2級は4年生大学の社会福祉学科で指定科目を履修すればとれる資格で、1級は国家試験を合格したものだけに与えられます。社会福祉士が働く現場は、社会福祉館(隣保館のような機能、なお政府主導で整備されたもので、社福法人や宗教法人などの民間非営利組織に委託して運営。日本の事業型社協に近い)や各種別の相談機関(高齢・障害・児童など、日本と同じく専門化されている)、福祉サービス提供機関など多岐に渡ります。また、市町村行政には、社会福祉を主業務とする専門の公務員(社会福祉専担公務員と言います)が配置されています。なので、日本のように福祉以外の部署に定期的に移動することはありません。」とのことであり、私は互いに学び合う機会は大切であると考えています。

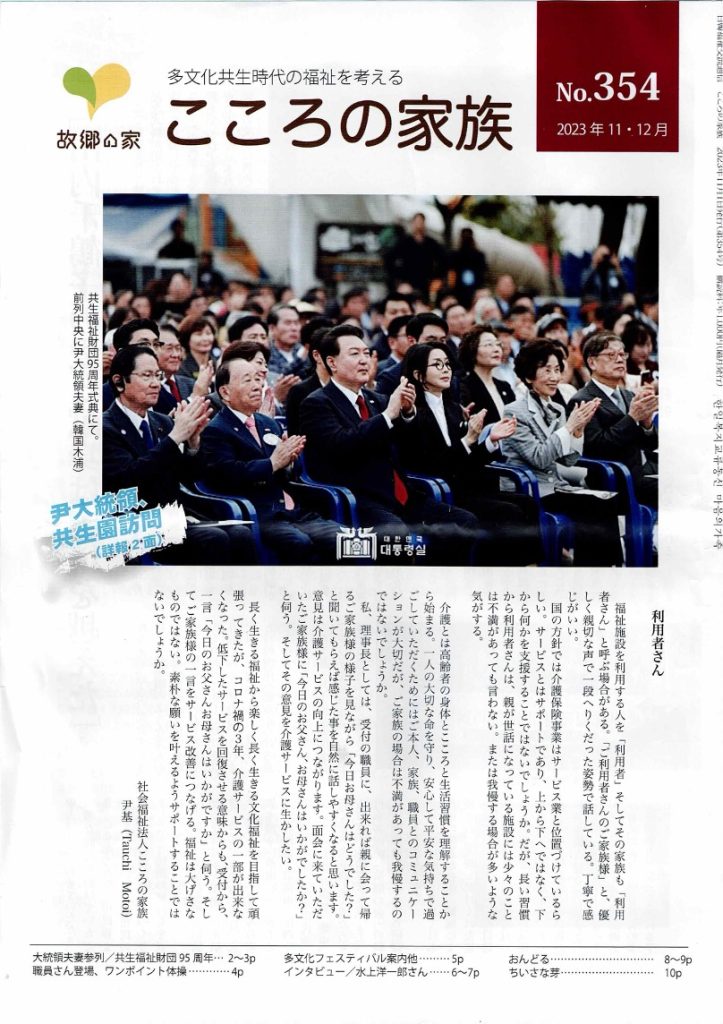

2日目の11月1日には、孤児の母と言われる田内千鶴子先生が、韓国の3千人の孤児を育てた、韓国南部の木浦にある共生園を訪問しました。写真の右が、共生園です。敷地には、相談機関等のさまざまな施設が設置されていました。

田内先生については、今まで、映画『愛の黙示録』等で取り上げられており、昨年は生誕110周年記念の行事が行われました。また本年は、共生福祉財団95周年式典が行われ、故郷の家 こころの家族の通信に書かれているように、韓国大統領も出席しておられました。

ちなみに、私が、田内千鶴子さんの息子さんである田内基先生にお会いしたのは、1984年だったと思います。当時、私は、日本基督教社会福祉学会の事務局を担当しており、韓国から基督教社会福祉学会の金徳俊会長と役員の方をお招きしており、日本国査証(ビザ)の相談のために、田内先生の事務所を訪問しました。

それ以降、日本キリスト教社会福祉学会大会や阿部先生の感謝の会でお会いし、今日に至っています。先生は、常に日韓の関わりを大切にして下さいました。先生のお母さまである田内千鶴子先生の働きを大切にして、日韓の関係者が互いに理解し合い、協働して孤児のために歩んでいこうという強い決意があったからだと思います。そして、田内基先生は、国連に世界孤児の日を制定しようと、行動しておられます。応援メッセージを報告させて頂きます。

「UN世界孤児の日」制定運動の趣旨に賛同いたします。

世界のいたるところで、戦争や内紛、テロが起こり、たくさんの命が失われています。また、伝染病や環境の不衛生に起因する疾病、地震や大規模火災等の自然災害による被害で命を失ったたくさんの人々がおられます。経済危機による飢餓や極度の貧困の結果として起こる家族崩壊、地域崩壊の結果を合わせて、生活の危機に直面している人々は、莫大な数にのぼります。これは、特定の地域にとどまらず、国や、近隣諸国を包含し、世界規模で多くの市民も巻き込んで進んでいます。

これらの結果、もっとも弱い状況にある子どもが、大きな被害を受けています。父、母や近親者等の今まで育てられていた家族を失い、貧困に陥り、また住む家を失い、生活の危機、心の危機、生命の危機に直面するなど基本的人権を保障されていない子どもの数は1億5千万人を超えるとする報告もあります。「子どもは、どの子も、神はまだ人間に失望していないというメッセージを携えて生まれてくる」とタゴールが言ったように、一人ひとりの存在の輝きを守ること、すなわち、「児童の権利に関する条約」第20条第1項に書かれているように、「一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」とされる子どもの権利を保障する取り組みが急務であると私たちは考えます。

特に、一人で生きていくことがむずかしい子どもが置かれている状況を見ますと、前述の戦争等を要因とし、父母と死別、離別、もしくは虐待を受けて離れて生活する子どもの数は、増加している現状にあります。私たちは、決意をもって、そのようないわゆる「孤児」に対する支援を行うことが求められています。

歴史を振り返えりますと、「孤児の母」と言われた田内千鶴子(タウチチズコ)氏の取り組みから学ぶことができます。韓国で最も長い歴史を持つ孤児院である共生園は、1928年、敬虔なクリスチャンであったユン・チホ伝道師が、木浦の小川橋の下で寒さに震えている7人の孤児の子どもたちを発見し、家に連れてきて一緒に生活をしたことから始まりました。そして、ユン・チホ伝道師は、「孤児の母」と言われる日本人の田内千鶴子(タウチチズコ)女史と結婚し、二人で孤児の命と生活を守っていましたが、韓国戦が始まり、ユン・チホ伝道師は子どもの食料を求めて出かけていったまま行方不明になりました。田内千鶴子女史は、結局戻って来られなかった夫を待ちながら一人で共生園を守り、3000人の孤児を育てました。今なお「孤児の母」と呼ばれる田内千鶴子女史のこの犠牲的な人生は、国境や民族、言語を超えた愛でした。田内千鶴子女史の生前には願いがいくつかありましたが、それは、社会的な支えを通して孤児でなくなる世界、孤児たちが社会の各分野で働くことができる世界でした。

私たちは、田内千鶴子氏の精神を学び、以下の趣旨のもと、「UN孤児の日」制定運動に賛同します。

[ 原点]

私たちは、神から与えられた子ども一人ひとりに愛情を注ぎ、家族と死別、離別して一人となった「孤児」が受け入れられ、胸を張って堂々と生きることのできる環境を作る。

[ 協働]

現実に、世界各地で「孤児」の養育、支援に関わっているNGO、NPO、国、地方自治体等が協働して、「孤児」が置かれている現状とその要因を明らかにし、広く世界に発信するとともに、「孤児」となる要因の解決に取り組み、「孤児」への支援体制を強化する。

[ 新しい挑戦]

それぞれの子どもの個性、強み、弱み、環境が違うことを前提に、「孤児」を支援している個人、組織の叡智を集め、その専門的知識と援助技術に基づき支援の向上を図り、広く子ども支援のあり方を提案する。

[ 最善の利益]

「孤児」の最善の利益を追求し、権利条約に記載された子どもの権利を、広く普及させる。

聖書には「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである」(マタイ福音書第25章第40節)とイエスの言葉が書かれています。私たちは、この声明によって、宗教や文化、言語、歴史が異なろうとも、子どもの誕生に「おめでとう」と言い、その成長の歩みを皆で見守り、支え、支援していく一つひとつの行動が広がっていくことを切に願っています。

2018年6月

代表 阿部志郎(神奈川県立保健福祉大学名誉学長・横須賀基督教社会館名誉館長)

市川一宏(ルーテル学院大学学長)

遠藤久江(社会福祉法人二葉保育園理事長)

岸川洋治(社会福祉法人横須賀基督教社会館館長)

潮谷義子(社会福祉法人慈愛園理事長・前熊本県知事)

松原康雄(明治学院大学学長)

山崎美貴子(神奈川県立保健福祉大学顧問)

3日は、早朝の5時32分木浦からソウルに向かう特急に乗りました。途中に見える韓国の都市や自然の風景は、とても印象的でした。

投稿日 23年12月05日[火] 9:11 AM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,出会い ,思い出記 ,社会福祉関連