社会福祉関連

2014年7月29日(水曜日)に、下関市地域福祉推進大会で講演をさせて頂きました。下関市は、坂道の多い地域ですが、その分、地域の助け合い活動が活発な市だと思いました。

前日、豊城東自治会を訪問しました。長府駅がからタクシーで約15分ほど丘に向かって走りますと、自治会館がありました。自治会の戸数は130戸、人員320名で、2011年段階で、高齢化率は36.7%に達していました。自治会は、3年前にサポート隊を発足させ、「高齢者。お一人様、不自由な方を対象に、話し相手、電球などの取り替え、水回りの簡単な修理、庭掃除、庭木の伐採、買い物、簡易な家具の移動」をサポートするようになりました。高齢者自身も、担い手として参加し、地域の支え合いのメンバーになり、「一生現役いきいき活動」「安全・安心で温かい町づくり」「一人ひとりが健康づくり」の町づくりを目指して活動しておられました。

2013年より、自治会組織の中心に福祉推進の企画、新しい活動計画の策定等を行う福祉推進委員会を位置づけ、また自治会役員会の下に、サポート隊、ふれあい・いきいきサロン、リフレッシュ豊城東(自主活動グループ)を置き、支え合いを強化していました。日頃の町内行事が活発であったこと、自主活動が盛んであったこと、知識・技術・技量の持ち主が多い等の強みを積極的に活用した取り組みでしたが、このような活動が下関市の地域福祉の基盤をつくっていると思いました。

また、当日の午前中に、日本福祉ルーテル下関教会牧師竹田大地牧師ご夫妻と、合同会社「有歩道」を訪問しました。有歩道は、居宅介護支援事業所、デイサービスセンター道、お年寄りの住まい道がある下関市本町の本店、デイサービスセンターさんぽ道、お年寄りの住まい道の家がある唐戸店、通い所歩き道、住まい所道の家、集い所より道、旬肴旨酒処一颯のある赤間町の商店街という3カ所の地域拠点を運営しています。まちづくりの視点、運営の柔軟性、地域への広がり等、多くを学ぶことができました。

下関NPO1 下関NPO2 下関NPO3

午後2時より、「これからの地域福祉と住民参加によるまちづくり」というテーマで話させて頂きました。そして、下関市の伝統と文化、地域の根底を築く絆を大切にする自治会活動、さまざまな地域福祉活動を学び、下関市の成熟した福祉文化と明日の社会を切り開こうとする熱き思いを確信することができました。是非、日本全国に発信して頂きたく思っています。

投稿日 14年07月26日[土] 10:50 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

大学教育の質の保証

参照基準

日本学術会議社会学委員会は、大学における社会福祉分野の質保証について報告をまとめ、公開しました。今回の21日に大正大学で開催された以下のシンポジウムは、改めてその意味を確認するものでした。

私は、指定討論者として、以下のことを申し上げました。 「学術会議連携会員として、また日本社会福祉士養成校協会前会長白澤先生を長とし、現副会長上野谷先生、前副会長で現相談役である3名を作成委員としている今回の報告書に対し、責任をとる立場であり、その意味で意見を申し上げたい。

1.今回の報告は、各大学の多様性を尊重し、今後のカリキュラムの選択肢を提示した意味で、現実にあったものである。

2.市民性の涵養をめぐる専門職教育と教養教育についての記述は、福祉教育の根幹である。すべての学生に対する福祉学教育は、意義がある。但し、自分の将来に向けて、ソーシャルワーカーとしてのアイデンティティを養う教育も重要視する必要がある。

3.国際NGO論やNPO論、まちづくり論等の幅広い学問を取り入れたカリキュラムの可能性を模索している。

4.価値を踏まえて役割を実行する福祉マインドを示した。そして。獲得すべき基本的能力を、①個人の尊厳を重視し支援する能力、②生活問題を発見し、社会化・普遍化する能力、③社会資源を調整・開発する能力、④社会福祉の運営に貢献する能力、⑤権利を擁護する能力、⑥個人の力を高め社会を開発する能力と示した。

5.社会福祉専門職間のネットワークに留まらず、保健学、医学、看護学、教育学、介護福祉学等の隣接科学との連携教育を推進し、他領域の従事者とのネットワークを模索し、幅広い知識をもったソーシャルワーカーの養成を目指した点で、現場に通用する人材の育成に寄与する。

6.諸外国の専門職教育との連携を主張している。」

未来を切り開く社会福祉専門職教育の存在意義を、広く示し、幅広い理解を得るためのさまざまな行動が行われている。社会で本当に大切な役割を担うソーシャルワーカーの教育の意味を知って頂くさまざまなチャレンジをしていきたい。

投稿日 14年07月24日[木] 10:28 PM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

何回目の会だったでしょうか。2001年、ルーテル学院大学で開催されたなんじゃもんじゃの会の案内には、以下のように書かれていました。

「ご案内

なんじゃもんじゃの会は、社会福祉に携わる者が、日頃直面する課題や取り組み方策等の情報交換と親睦を兼ねて、自主的に集まる場を言います。今回は、特に行政では部長、社協では局長になられる前の方々が、自由に、肩書を外して話し合う場を考えております。

皆様方にご参加いただければ幸いに存じます。

日:2001年9月22日(土曜日)

時:13時〜17時

場所:ルーテル学院大学 三鷹市大沢3ー10ー20

なお当日は、土曜日のため電話連絡がつきにくいので、担当の方の携帯にご連絡なさるか、市川の携帯にご連絡ください。

プログラム

13:00〜13:10 オリエンテーション

13:10〜15:00 報告

1.介護保険の現状と課題(渋谷区高齢者福祉課長千葉博康氏)

2.高齢者福祉の現状と課題(三鷹市介護保険課玉木博氏)

3.小地域福祉活動の現状と課題(世田谷区社協古閑学氏)

4.子育て支援施策の現状と課題(三鷹市吉岡雄司氏)

5.障害者福祉の現状と課題(武蔵野市江幡五郎氏)

15:15〜16:30 分科会

上記テーマで小グループの情報交換を行います。

16:35〜17:00 討議報告

17:45〜19:45 懇親会 」

そもそも、なんじゃもんじゃとは、「見慣れない立派な植物、怪木や珍木に対して地元の人々が付けた愛称」と言われています。型にはまらず、自由に、なんらの拘束もなく、率直に、日頃の悩みを気軽に話し合い、互いの働きを語り合い、意見を聞き合う場を設けようと、私が関わりのあった自治体の責任者の方々と話し合って、なんじゃもんじゃの会をつくりました。なんじゃもんじゃの会は、互いの情報ネットワークをつくる場でもありました。

現在のなんじゃもんじゃの会の構成メンバーは、区部で千代田区、世田谷区、練馬区、市部で小金井市、西東京市、調布市、三鷹市、武蔵野市の行政、社会福祉協議会です。私は、長いところで30数年前より、短いところでも約10年前より、さまざまな形で関わらせていただいています。私にとって、参加者は、社会福祉施策や活動を一緒に考え、作り上げてきた方々です。当初の責任者は世代が代わりましたが、今でもお付き合いのある方々は少なくありません。

ただ、土曜日であるにもかかわらず、参加者は100人を超え、事務局を引き受けてくださる自治体や社協の負担が重いことが、毎回の悩みです。

今回も、三鷹市が事務局になり、7区市の他、ルーテル学院大学社会福祉担当教員、地域医療機能推進機構、厚生労働省、全国社会福祉協議会、神奈川県、東京都、東京都社会福祉協議会の方々も参加しておられました。

2014年度のプログラムは、以下の通りです。

なんじゃもんじゃの会 次第 (平成26年度 三鷹市)

日時:平成26年7月12日(土)

13:30~17:30

会場:ルーテル学院大学トリニティホール(三鷹市大沢3-10-20)

(開場・受付開始 13:00~)

1 開 会

13:30~13:40

(1)開催市挨拶 (三鷹市副市長 津端 修氏)

(2)会長挨拶 (ルーテル学院大学学事顧問・教授 市川一宏氏)

(3)資料確認

2 議 事

テーマ「地域包括ケアをめぐる取り組み」

(1)基調講演

講 演<1> 13:40~14:20(質疑含む)

『介護保険改革と地域包括ケア』

講師 遠藤 征也 氏(厚生省老健局振興課総括課長補佐)

講 演<2>14:20~15:10(質疑含む)

『地域包括ケアをめぐる取り組み』(近年の諸関連改革をふまえ)

講師 和田 敏明 氏(ルーテル学院大学大学院社会福祉学専攻主任)

(休 憩 15:10~15:25)

講 演<3>15:25~15:50(質疑含む)

『東京都における地域包括ケア』

講師 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長 榊 美智子 氏

(2)グループディスカッション 15:50~16:50

(3)話し合いの共有 16:50~17:15

(4)総括(各区市の責任者) 17:15~17:30

3 閉 会 17:30

☆懇親会☆ 18:30

私は、今、地域福祉には、以下のような課題があると考えております。

1.地域における孤独死、孤立、虐待、行方不明、貧困による子どもの学習の機会の喪失、子育て中の親、介護している家族の混迷等々、地域でたくさんの問題が顕在化している。そして、それに対応してきた町会、民生委員・児童委員等も様々な課題に直面している。

2.2015年に実施される生活困窮者自立支援法に基づく支援、社会的養護に関する改革で示される児童虐待予防と子育て支援、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に示される地域包括ケアは、どのような地域をつくるのかという共通の取り組みを必要としている。特に人口に占める高齢者の割合が急激に増加し、認知症、一人暮らし、老々介護、認知症の高齢者が認知症の家族を介護するという状態が増加する2025年をにらんで、今から取り組んでいかなければならないことは多い。

3.社会福祉法人も、どのように地域貢献に取り組むか、緊急の課題としています。関係者が、今、同じスタートラインに立ち、取り組もうとしている。

4.今までの行政施策によって築かれた圏域、施策の拠点が錯綜し、システムの再編が必要とされている。

5.福祉領域間、医療と介護・福祉、教育や就労、防災、まちづくり等他領域との協働が実際には難しい。

これらの課題への取り組みは、「どのような地域をつくるのか」「住民、ボランティア、民生委員・児童委員、社会福祉法人、民間事業者、行政、社会福祉協議会がどのように協働していくか」という目標において共通していると思います。

ちなみに、行政の審議会に出て、差を感じることがあります。住民が要望のみを言う地区と、問題を指摘しつつも、自らの役割を提案する地区とがありますが、私は、後者に期待しています。また、行政も、以前の計画策定は、当時者、家族、住民、事業者等から十分なヒアリングをしないまま、内容を固めていく「アリバイづくり」計画でしたが、今は、問題を共有化し、目標と役割を合意し、協働で取り組むシステムが定着してきました。簡単に解決できる問題は少ないのであって、たえず確認し合って計画を実現していくことが大切と思っています。

今回も、参加者は、多くの収穫をもって帰られました。そのことが、種になって、各自治体で実を結ぶことができることを切に祈っています。

ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川一宏

基調講演

基調講演

ディスカッションの分かち合い

投稿日 14年07月14日[月] 5:35 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

日本ケアシステム2014

20数年前から、「まごころサービス」日本ケアシステム協会と関わりを持たせて頂いた。1990年に出版された黒田輝政・兼間道子編『在宅ケアの展開』(ミネルヴァ書房) では、山下隆資・黒田輝政・鎌倉伊都夫・須加美明・袖井孝子・藤武・吉沢勲・西山和子・高橋英与・早原敏之・細川勝久・竹森康彦・稲川利光・兼間道子・川上美佐子・堀口大作・近藤圭子・仲丸美知子とともに私も執筆させて頂いている。それから現在に至るまで、非営利民間社会福祉の様々な試練を本協会は乗り越えてきた。私は、その証人でもある。

投稿日 14年07月13日[日] 10:00 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

なりまパワーアップカレッジが、本年で、第6期になる卒業生を送ることができたことは、本当にうれしいことです。私は、準備段階より関わらせて頂き、たくさんの貴重な体験をしてきました。特に、卒業生の活動が地域に根付き、広がってきたことを実感し、感慨にたえません。それぞれの力強い活動は、もう私には制御不能。このような学びの機会をつくり、強く推進して下さった故志村豊志郎前練馬区長に心より感謝し、つつしんで、哀悼の意を表したいと思います。

学長としての祝辞

第6期生の皆さん、卒業おめでとうございます。この2年間のそれぞれの努力に敬意を表し、「ふるさと」というテーマのお話をさせて頂きます。

「ふるさと」の歌は、卒業していった方々がオカリナやハーモニカ、6期生で結成された「ソーレ」で演奏なさった曲でもあります。では、皆さんにふるさとはありますか。かつて住んでいた所ですか?自分の幼い時に、青春時代に住んでいたところでしょうか。

本年の5月26日、陸前高田市に行きました。宿泊したホテルはキャピタル1000。ホテルの名前に数字の1,000が付いていますので、ご存知かもしれませんが、千昌夫が生まれた町でもあります。千昌夫の『北国の春』では、「季節が都会ではわからないだろうと 届いたおふくろの小さな包み あの故郷(ふるさと)へ帰ろうかな 帰ろうかな」と歌われ、母親の姿が故郷への思いを強くさせます。

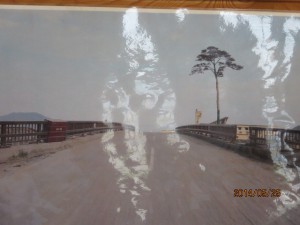

しかし、私が行きました時には、陸山高田市の歌に歌われた自然はまったく見られませんでした。7万本あった高田松原の木々は流され、唯一、一本残った奇跡の一本松が保存されて植えられていました。そして復興のため、近くの丘から土が運ばれ、地面を高くして町を再建する工事がなされていました。

目に見えるふるさとの姿は、多くを失いましたが、私がある若者に「これからのどのような陸前高田をつくっていきたいですか」と聞いた時に、帰って来た返事は、「昔のような豊かな自然と、被災した時に皆で助け合った強い絆のある町です」というものでした。

私は、思っています。私たちは、今、様々な困難を生み出している、それぞれが住んでいる地域を「ふるさと」にできないかと。ねりまパワーアップカレッジで養ったそれぞれの力を合わせて、新たな「ふるさと」を作り上げていく。その思いを支援する「ふるさと」として、ねりまパワーアップカレッジはたえずあり続けていくと思っています。

卒業おめでとうございます。

投稿日 14年07月10日[木] 4:12 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

私と長野市社会福祉協議会との関係は、20年近くになりましす。私の長野市社協への思い入れは、決して小さくありません。

感謝しています。

長野市社協広報

長野市社協地域福祉

投稿日 14年07月09日[水] 9:24 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

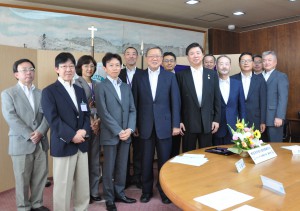

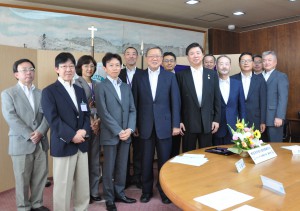

調布市とルーテル学院大学との相互友好協定に関して、調布市から、以下の記事が出されました。

「6月16日(月)午前10時00分,調布市役所でルーテル学院大学(三鷹市)との相互友好協力協定を締結しました。江藤直純学長,市川一宏学事顧問と長友貴樹市長が協定書に署名を行いました。本協定は,文化,教育,学術の分野で援助,協力することにより相互発展を図ることを目的として,地域の福祉向上,福祉人材の育成支援,生涯学習,教育などに関することでの協力となります。

ルーテル学院大学は,これまでも地域福祉及び高齢福祉分野において,調布市の各種審議会等の委員や顧問を担うなど,長きに亘って市の福祉分野の計画づくりに御協力いただいております。

調印後のあいさつで,長友調布市長は「福祉部門で多大なる御協力をいただいていたルーテル学院大学と協定を締結でき大変嬉しく思う。この協定を契機に,さらに良い事業ができればと思っている」と話していました。

また,江藤学長から「今回の協定が,本学の研究や教育の資源で地域社会に貢献するための具体的な手がかりとなるよう望んでいる。」との挨拶をいただき,市川学事顧問からは,「育ってきた木に「つぎ木」をしていくように,今まで市民や行政、そして民生委員や社協等の関係団体が築いてきた地域福祉をもとに,調布市にあったプランをどう作っていくか考えていきたい」とのお話をいただきました。今後は,地域福祉の向上や福祉人材の育成・支援,教育に関することなどの具体的な事業の連携を検討していきます。」

また、読売新聞でも、以下の記事が出されました。

「調布市とルーテル学院大学(三鷹市)は16日、地域福祉の向上や人材育成などの分野で相互連携する協定を締結した。同市が周辺大学と同様の協定を結ぶのは7校目。ルーテル学院大学には、「地域福祉開発」など福祉に関するコースがあるほか、多くの教員が自治体の福祉行政の会議に委員として参加している。調布市でも、同大の教授が地域福祉計画を策定する会議の会長を務めており、より連携を強化することにした。具体的には、同大の協力を得て、子育てや障害者理解に関する市民向け講座の開催などを検討していく」(2014年6月17日武蔵野版)

今は、日本社会が様々な深刻な問題を生み出しています。貧困、自殺、孤立と引きこもり、虐待等の問題が毎日マスコミに取り上げられ、そのたびに、心は凍り付きます。私たちの生活はどのようになっていくのでしょうか。

私は、コミュニティの再生が求められていると思います。それぞれの地域に相応しい、安心して生活できるコミュニティを再生しなければ、私たちの未来は描けません。

本学大学院社会福祉学専攻主任和田教授とともに、私も、市民の方々、当事者の方々、専門職等々と協働して、調布市らしい、地域福祉の創造、地域の再生に取り組んでいきたいと思っております。

左より、市川、長浜市長、江藤

市の幹部の方々と江藤、市川、高瀬事務長

写真は、調布市より提供して頂きました。 感謝。

6月27日付けで、キリスト教インターネットメディア「クリスチャントゥデイ」にも取り上げられました。

→詳細はこちら

投稿日 14年06月22日[日] 9:30 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

陸前高田市の民生委員研修にお招きいただいた。熱心に学ばれる新人、中堅、役員の民生委員の方々のお気持ちに励まされました。ある民生委員が言われました。陸前高田市民歌の多くが無くなったことが悲しいと。

陸前高田市民歌 昭和30年6月1日 制定 及川晃 作詞 千葉了道 作曲

(1)黒潮の 香に明けそめて 椿島 春呼ぶ絵巻き

白砂に 波はくだけて 夏雲の 高田松原

青き海 白鳥浮かび 四季の夢 織りなす都 陸前高田 おゝ高田

(2)気仙川 永遠に清けく はつらつと おどる若鮎

虹しぶき かがやくほとり 豊かなる 資源を拓く

若き意気 つよき息吹きに 希望満つ われらの都 陸前高田 おゝ高田

(3)黄金なす 穂波はそよぎ 海の幸 野山の幸の

あふれ湧く 平和の楽土 はてもなく 甍つらなり

人の和に 文化薫りて 弥栄の ひかりの都 陸前高田 おゝ高田

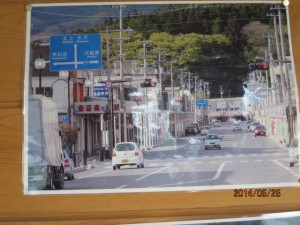

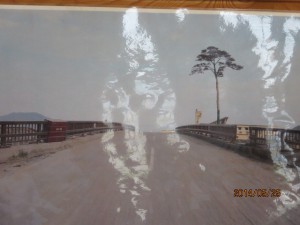

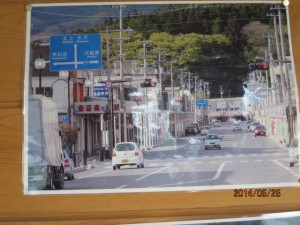

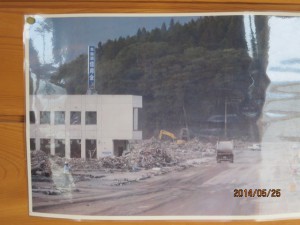

確かに、2011年3月11日に陸前高田市を襲った津波は、たくさんのものを奪っていきました。今、陸前高田の一本末のモニュメントが残っているだけです。トロッコで山の土が運ばれ、住むことができるよう、キューピッチで、土地のかさ上げがされていました。また高台には、新たな再開発が行われていました、しかし、民生委員の方が言われたように、以前の高田松原のすばらしい景色は失われていました。

被災前(左)、被災後(右)

津波によって住めなくなり、解散した部落の跡地には、全国のボランティアが植えた花が、美しくさいていました。

開発途中の建物 陸前高田市役所

丘の上に立てられたホテル 夕食

しかし、私は、ホテルで働いておられた20歳前後の女性の言葉を忘れません。食事を運んでくる時に、私は、無礼にも、「明日の陸前高田をどのように考えていますか」と尋ねました。その質問に対して、「被災した時、皆で助け合いました。その時のことを忘れません。ですので、強い絆と豊かな自然を実現したい」と言われました。海岸の砂は、海底にあるようで、それが波打ち際まで移動するには、たいへん長い時間がかかると思います。また人口減少も顕在化しています。だからこそ、陸前高田市民だけでなく、全国各地の人々が、若い世代の熱い思いと希望を忘れず、被災地の復興を応援していくことが、明日の日本を築くことになると考えております。

最近、『「おめでとう」で始まり「ありがとう」で終わる人生ー福祉とキリスト教』という本を教文館から出版しました。その中の一節を紹介します。

最近、「奇跡の一本松」のニュースをお聞きになった方々も多いと思います。

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた陸前高田市の有名な「高田松原」の一本に松。津波に襲われながら、7万本の松の中で生き残り、「奇跡の一本松」と言われた木が、2012年9月12日、保存処理のために切り倒されました。

海水をかぶり、津波に押し流された漂流物で傷つけられながら、また地盤沈下により冠水し、さらに一本故に遮るものなく、直射日光を浴び、昨年7月には芽生えた新芽を9月には枯らし、10月には根腐れしていることがわかったのでした。しかし、今、この「一本松」から18本の苗ができ、被災から1年半たった9月11日に、たくさんの被災者から感謝を受け、切り倒されました。

周りは、瓦礫の山。津波によって、美しかった松原は、なぎ倒され、そこにあるのは、根元からなぎ倒された松。しかし、一本の松が残された。

電気も水もない生活に置かれた人々にとって、それは生きる希望となり、感謝の象徴となったのでした。ちなみに、高田松原は、明治、昭和期に3度の津波に襲われたので、この松は4度目の試練にも耐えたということになります。

ある意味で、家族、家や財産を失った被災者の方々の境遇と、この「一本松」の姿が、重なったと思います。

身内や大切な人を失い、失望のただ中にあった、子ども、大人も、高齢者も、日々の暮らしの中で、「奇跡の一本松」に手を合わせ、勇気をもらっていたと思います。

確かに、被災地の復興は、厳しい道のりです。東日本大震災で、岩手・宮城・福島の3県の死者のうち、92%以上が水死で、年齢が判明した死者のうち、60歳以上がおよそ65%を占めることがわかりました。この数字は、逃げ遅れた高齢者が多いと言うことを意味するとともに、そもそも、その場は、高齢者の割合が高い、過疎地であったことを意味しているのです。そして、復興の青写真が描かれず、将来を見いだせず、また生活のために、被災地を離れていく方々も多くなっているのです。

今でも自分が生活してきた土地を離れない高齢の方々も多い。高齢期を喪失の時代と言います。人生の終わりになって、友人を失う、役割を失う、身体的機能の低下。しかし、子どもを失い、孫を失い、たくさんの友人を失う。住むところも、思い出の写真も、家具も流され、残されているのは、心に残る思い出だけ。

「奇跡の一本松」を、多くの方は忘れることがないでしょう。確かに、寒い。底冷えする。何度か東北、特に石巻に行きましたが、冬は、いつも体が冷え切り、回復に数日かかります。その生活の中で、1年半、「奇跡の一本松」があった。

聖句:「わたしの目にあなたは価高く 貴く わたしはあなたを愛し あなたの身代わりとして人を与え 国々をあなたの魂の代わりとする」(イザヤ43:4)という聖句は、2007年の入学式に用いました。 このイザヤの時代とは、アッシリアとバビロニアによる世界制覇が始まった時代です。かつての支配者エジプトは、衰退しつつあり、北からの勢力が拡大を始めました。アッシリアは、抵抗する者を皆殺しにし、町や村を破壊し尽くし、その指導者層を連れ去り、捕虜としました。まさに、当時のイスラエルは、存在の危機に直面するのでした。自分自身の傲慢な心、頭を垂れようとしない生き方が、自由と財産を失い囚われの暗黒時代をもたらした原因であると聖書の注解書には書かれていました。

その過酷な現実にあって、「わたしの目にあなたは価高く 貴く わたしはあなたを愛し」と語られているのです。厳しい時にこそ、本当のものが見えると私は思っています。希望を失い、自分の存在が脅かされた時に、もっとも純粋なかけがえのない愛が、約束として神からしめされたのです。そこに命の光があります。

私たちは、象徴的な「奇跡の一本杉」になることは、できない。望むこと自体が無理。だから、被災地支援は、お金を失い生活に危機に直面し、友を失い涙して心の危機に直面し、さらに希望の失い存在が脅かされている高齢の方々に、共にいることしかできない・・・・。聖句に示された神の言葉を信頼し、愛されているという確信をもって、軽々しい言葉ではなく、共にいる存在として、そこに身を置く意味があると思っています。

陸前高田市の復興を応援していきたいと思っています。

投稿日 14年06月21日[土] 10:29 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

2014年6月1日より、石巻市社協ボランティアセンターのアドバイザーの委嘱を受けました。私にとって、石巻市には、たくさんの友人がおり、特に石巻市社会福祉協議会とは、長い相互関係をもっています。関係者の方々からご指導を頂きながら、一緒に、明日の石巻を描いていきたいと思っています。

写真は、石巻市社会福祉協議会の高橋会長より辞令を頂いている時のものです。

投稿日 9:43 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

2014年6月13日、福岡市民生委員児童委員協議会よりご依頼を受け、平成26年度福岡市民生委員・児童委員大会で講演をさせて頂いきました。市長の挨拶、表彰式、そしてその後に「校区における民生委員児童委員活動報告」、「地域・学校と主任児童委員との関わりについて:博多区の活動報告」がなされた。委員の方々が地域の問題を解決するために日常に取り組む活動を学び、敬服しました。民生委員児童委員の方々の地道な活動が、地域を守っていると確信した時でした。

私の講演のテーマは、「民生委員・児童委員のあり方」であり、今日の社会福祉問題、近年の福祉改革、地域福祉活動の実例、民生委員児童委員活動の意義と課題、これからの展望について、お話しをさせて頂きました。頷きながら聞いて下さるたくさんの方々お一人おひとりに向かって、日頃の活動の意味をお伝えしたつもりです。

私は、福岡国際会議場を埋め尽くす方々の熱気に、明日への希望を与えられました。

投稿日 14年05月20日[火] 7:21 AM | カテゴリー: 社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »