さて、NHK ハートネットTV「フクチッチ」で、2回にわたり、「社会福祉協議会」の特集をします。

収録は3時間に及び、そこからNHKが編集をしますので、言っていることは明確か、言語が明瞭か、うつりはどうか、そもそもどの程度私が出ているかわかりませんが、精一杯、先生役を努めさせて頂きました。

どうぞご覧下さい。

【放送日】(前編)2023 年 6 月 5 日(月)20:00~20:29、(後編) 2023 年 6 月 12 日(月)20:00~20:29、Eテレ ※NHK+などでの配信有

【再放送】6月24日(土)14時から、前・後編続けて放送

【メインパーソナリティー】風間俊介(かざま・しゅんすけ/俳優)

【ゲスト】ハリー杉山(タレント) あんり(芸人/ぼる塾) てれび戦士:ケイ(江口慶・小6) サキ(大野冴姫・小5)

【先生役】市川一宏(ルーテル学院大学名誉教授)

【秘書】 ブルボンヌ

上記の放映後、たくさんの方々より応援メッセージを頂きました。感謝しています。

準備の段階から、NHKの担当ディレクターの方々と内容についてご相談する機会を頂きましたし、そもそもそれ以前より、担当ディレクターは多方面の方からヒアリングを行い、実情を良くご存知でした。それが前編の内容となっています。私の意見もカットされて編集されていましたが、補足資料も加えられ、全体として納得いく内容になっていました。

私が番組で申し上げたように、確かに社協は様々です。画一化はむずかしいです。この番組を見た住民から、社協のことの問い合わせがあったら、それぞれが自組織の説明をして頂きたいと私は思います。文京区社協は、生活困窮者支援、地域福祉コーディネーターの実践等で特徴ある社協です。災害時対応について説明した長谷部さんが所属する神戸市社協も同じ。それは全国モデルではありません。それぞれの社協には個性と強みがあると私は思っています。

ですので、それぞれの社協は、住民に対して説明責任を果たして頂きたい。今回の特集で、住民と社協の新たな関係の構築ができれば良いと思っています。

後編をご期待下さい。

PS.メインパーソナリティーの風間俊介さんとお会いしましたが、よく勉強され、私の説明が不足している時には、補足して下さいました。社会福祉に関して十分理解しておられると思いました。また、ハリー杉山さん、あんりさん、てれび戦士:ケイ(江口慶・小6)さん、サキ(大野冴姫・小5)さんの意見も率直であり、良く学び、準備されていました。秘書の ブルボンヌさんの進行も私にとっては心強く、番組を作り上げて下さいました。私も、このような方々と出会い、勉強になりました。ディレクターの方々を含めて、あらためて感謝いたします。

追:NHK for School「フクチッチ 社会福祉協議会」が公開され、ご覧頂けるできるようになっています。いくつかの社協が、この番組を使って、ボランティア活動の推進、災害ボランティアセンターの設置等についての説明をしていると聞きます。私にとっても、うれしいことです。

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005170842_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005170843_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005170844_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005170845_00000

投稿日 23年06月07日[水] 9:49 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

投稿日 23年06月03日[土] 1:22 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

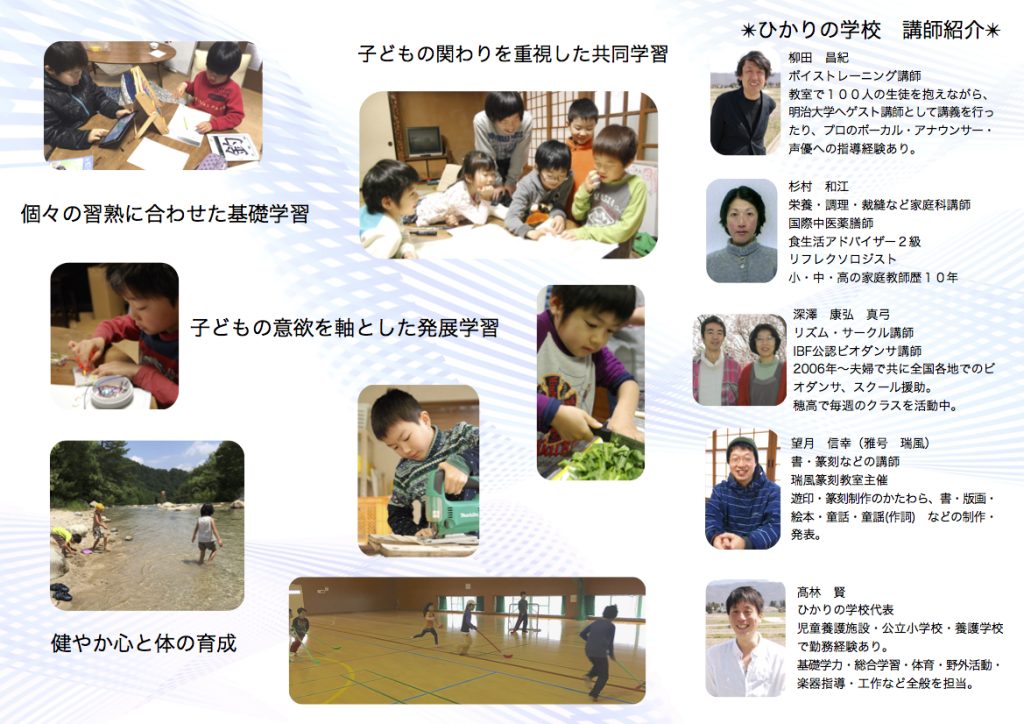

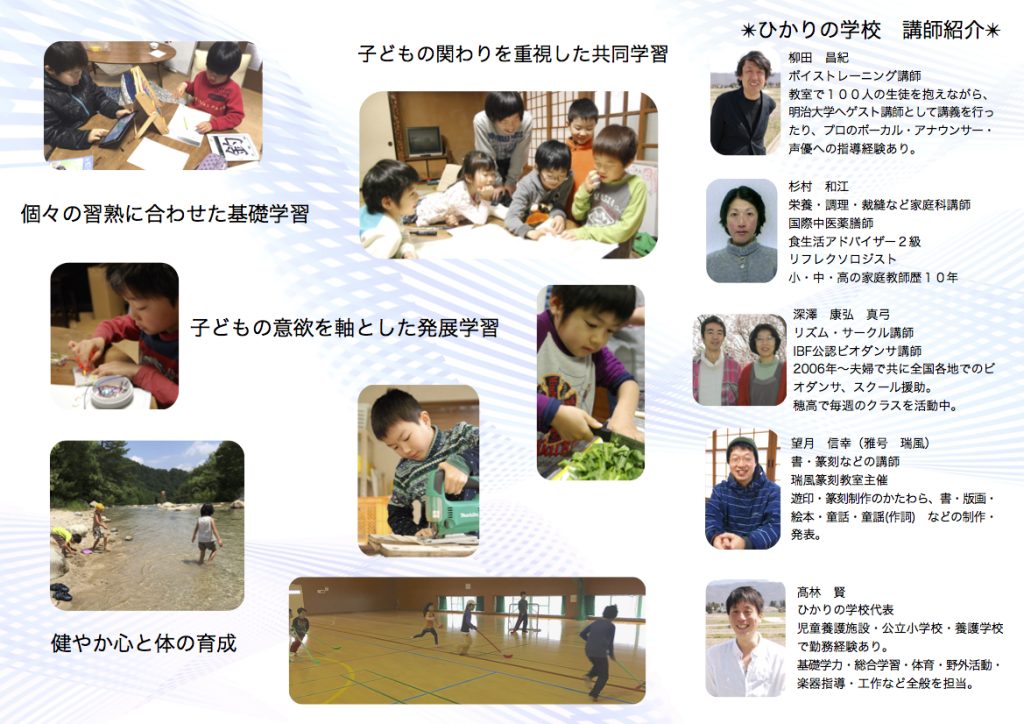

以下は、髙林さんからのメールです。

「うちの学校も一年が過ぎて子どもも増え、多くの方の理解頂くようになっては来ました。現教育制度の問題点を3つ挙げて話しております。一つは、過度に競争的な教育制度であることです。いわゆる義務教育の9年間が、高等学校受験に偏重しており、子ども個々の能力の発達の支援が困難であることです。二つ目は、月齢や年齢によって子どもの発達段階を厳しく評価することです。子どもの言語能力を含めた発達は、おおきなバラツキがあります。社会自立に問題のない子どもが、特別支援学級を利用することで、社会自立が困難になる事例を多く感じます。三つ目は、休息、余暇、遊びの時間の絶対的欠如です。これらの軽視が、教育問題の最大の課題であると思っています。

ひかりの学校の理念は、

- 子どもが望む活動を通した学習

- 基礎学力の意欲・知識・技術の定着

- 自己実現と社会自立につながる体験学習 です。

上記の理念の中で何より重要と思っているのは、意欲です。小学4年生くらいまでの基礎学力の定着と意欲があれば、何の職業でもなれると子どもに話しています。

学習の評価は、成果よりも取り組む意欲を見ています。文字や計算の学習でも、造形遊びのような木工作でも、音楽でも調理でもいい物ができたかではなく、子どもが没頭できる時間と場と機会を設けられたかを重視しています。

すべての学習は参加型をとっており、参加を子どもが選べます。同時に、いつでも好きな時に休息をとれるようにしています。

受け入れ体制は、就学年齢児童以上で上限は設けていません。現在は小学1年生から中学1年生までの子ども10名が利用してくれています。元気に学校へ通っていた子ども、不登校の子ども、特別支援学級を利用していた子どもなど様々です。

ひかりの学校 ブログ「すべてのこどもに新しい教育をhttp://hikarinogakko.blog.fc2.com〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明7015-1 ☎︎0263-55-3353 代表:髙林 賢☎︎090-9391-8954 soil@mac.comひかりの学校三つ折りチラシ前面

長い間、長野県・長野市の地域福祉に貢献している親しい友人にメールを送り、ひかりの学校についてお話をしたら、「「ひかりの学校」の取り組みすごいですね。長野県の「子供白書」にも書かれていました。機会をつくっていきたいと思います。」との返事。徐々に、努力が評価されていると聞き、うれしく思いました。最初は、たいへんです。私も、応援したいし、今度は直接お伺いしたいと思っています。高林真理さんが、児童養護施設に働きながら、大学院に通った理由を今でも忘れません。「心の壺には、たくさんの愛情が入っています。しかし、その壺に入っている優しさや思いやり、愛する心は、子どもたちに与えながら、減っていきます。だから、その心の壺を満たすために、大学院に来ました」という真理さんの姿勢に、感動しました。真理さんが選んだご主人が、親御さんと一緒に精一杯築いてきた「ひかりの学校」を、私は推薦いたします。

以上は、2016年6月に市川一宏研究室に掲載した私の原稿です。今回は、その時の約束を果たすことができました。これも、定年退職をしたご褒美かもしれません。

2023年5月17日水曜日にNHKスタジアで、フクチッチの11時から17時までの収録を終えた翌日、私は午前8時24分立川発の特急あずさ5号に乗り、松本に着いてからさらに大糸線に乗り換え、中萱駅に着いた。そして真理さんに駅まで迎えに来てもらい、念願のひかりの学校に到着できたのである。

髙林さん夫婦は、民家を購入し、活動を始めていた。当初から、順風満帆ではなかった。近隣の方が、ひかりの学校の存在を十分に受け入れて下さるには、通常は長い年月がかかるはず。また、近くに親しい友人がいる場所の家を購入したわけでなく、試行錯誤で活動を始める中で、孤独感も感じたと思う。そのような時に、フィリピンの牧師が伝道する教会に出会い、救いの導きを与えられ、この5年間の学校の実績を積み重ねることができたと、お二人は振り返る。本当に熱心なクリスチャンである。

12時頃にひかりの学校に到着した。環境にの良い住宅地に、学校があった。そして家に広い庭があり、子どもたちの遊び場でもあったし、のびのびと互いが交流する学びの場でもあった。家の玄関に看板があり、そこから家に上がると、子どもたちはピザを作っていた。子どもたちはそれぞれ、想像力を膨らまし、独創的なピザを作り上げていた。入ってきた私に、自分のピザを誇らしげに見せ、私にピザを作らないかとの誘ってくれた。でも、正直、子どもたちの元気さに戸惑い、どう解答して良いか混乱していた。今から思うと、ピザを作っていればよかった。一緒に味を競い合えたのに。

庭には、釜があり、子どもたちは順番にピザの生地を持ってきた。それを手際よく焼く髙林さん。何枚も焼き終わったところで、庭に置いたテーブルを囲み、昼食が始まった。甘いピザが多かったが、結構おいしかった。

以下の写真は、私とひかりの学校の子どもたち、大学の卒業生真理さんと、高林さんのご夫婦、ボランティアのお母さんの集合写真である。ちなみに、この中の1人は初めてのひかりの学校に登校した児童で、数年前に父親が脳梗塞で倒れ、今も体が不自由なこと、お母さんが一人で生活を支えていること、いろいろなことがあって、公立小学校に休むことも度々あったことを話してくれた。そして、多くが自宅にいたので、今日は、久しぶりの外出と聞いた。私がひかりの学校にいる間、彼と話す機会があり、一緒に近くの神社にも探検に行った。

彼と一緒に過ごしていると、疲れからか、たまに彼の呼吸が乱れることがあった。その時には、互いに目を見て頷きながら、自分らしくいようと確認した。彼は、いろいろな思いを持って確かに、十分に生きている。それを私は彼の言葉から実感した。彼が信頼する人、自分らしくいられる場を見つけることができるなら、新たな自分らしい歩みが始まると思う。

僕が帰る時は、最後まで見送って、いつまでも手をふっていてくれた彼。ぼくは、この出会いをこれからも大切にしたいと思っている。

と同時に、それぞれの子どもに、安心して成長する場を提供しているひかりの学校は、子ども、親、地域から、必要とされる場所となっていると実感した。自分の目で見て、体験した時間はわずか4時間程度であったが、私にはひかりの学校を必要としている子ども、親たちがおり、私たちも、必要としていると感じた。以前、子育てSOSという講演とシンポジウムを開催した。副題は、「明日のある子どもたち、明日のある親たち、明日のある私たち」である。児童養護施設の職員として、学校の教員として、そしてひかりの学校の運営責任者として頑張っている髙林賢さん、一緒に歩み、ひかりの学校の土台骨になっている卒業生の真理さんの働きに、神様のみ恵みが豊かに注がれますようにお祈りしたい。また、これからも訪問させて頂きたいし、応援していきたい。

今、小・中学校の不登校、過去最多24万人超 : コロナ禍で生活の乱れ、交友関係築けずという記事が出されました。(nippon.com) コロナ禍の2年半、目に見えないウイルスは経済、社会、政治を大きく揺さぶった。ましてや、小学生や中学生にとって生活が一変し、友だちや先生とのコミュニケーションがとれないことが、どれほどのインパクトだっただろうか。小中学生の不登校、過去最多の24万人。文部科学省が公表した「問題行動・不登校調査」で、全国の小中学校で2021年度に学校を30日以上欠席した不登校の児童生徒は前年度から4万8813人(24.9%)増の24万4940人となり、過去最多を記録した。不登校の増加は9年連続で、10年前と比較すると小学生は3.6倍、中学生は1.7倍増。不登校の内訳は、小学校が8万1498人(前年度比28.6%増)、中学校が16万3442人(同23.1%増)で、いずれも増加率は過去最高。特に中学生で急増しており、20人に1人が不登校だった。不登校の内訳は、小学校が8万1498人(前年度比28.6%増)、中学校が16万3442人(同23.1%増)で、いずれも増加率は過去最高。特に中学生で急増しており、20人に1人が不登校だった。(nippon.com)

どうしてこれだけ不登校の子どもたちが増えるのだろうか。コロナ禍にあって、教育、福祉関連システムの制度疲労が起こっているのかもしれない。ならば、私は、それぞれ一人ひとりに合った福祉、教育システムを、当事者の子どもも加わってつくり上げていきたい。それが希望ある明日を目指す行動であると信じるから。

投稿日 23年06月02日[金] 11:03 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,出会い,社会福祉関連

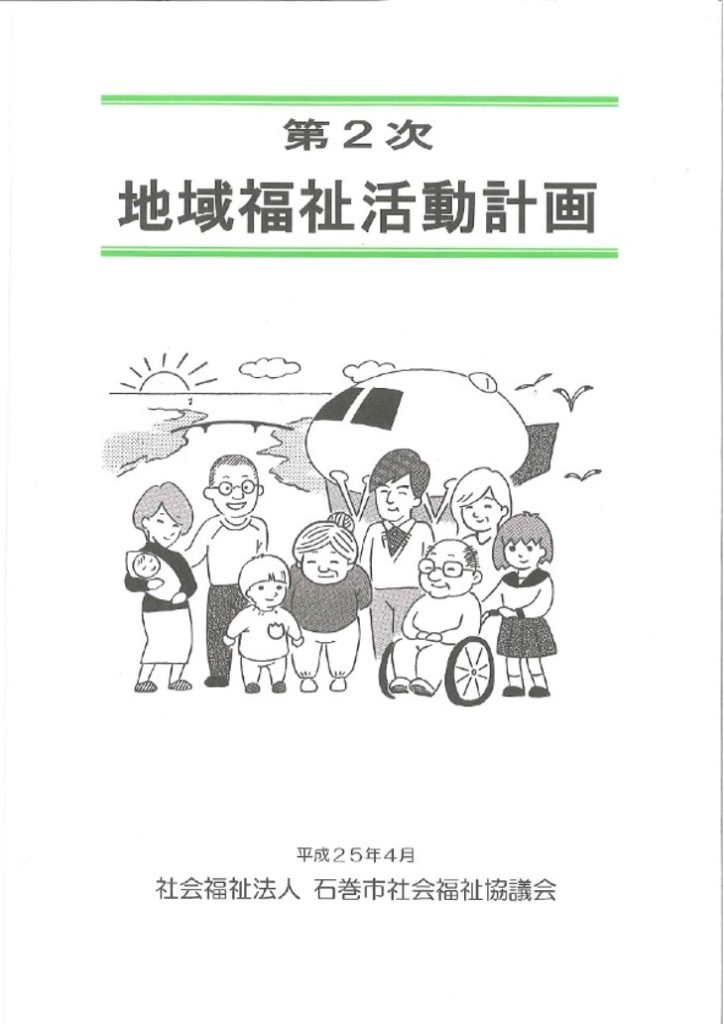

2023年3月に思い切って石巻に行こうと決め、石巻市社協の親友に連絡をした。年度末の忙しい中、友人は時間をとって迎えて下さった。何故、ここまで石巻に行きたくなったか。それには理由があった。大学の紀要に「市川一宏の足跡」という原稿を書き、また最終講義を終えたが、その中で、2011年3月11日の東日本大震災以降の約10年という石巻での活動のもち意味を再確認した。最終講義のレジメの「Ⅷ)2010年代におけるチャレンジ 1.東日本大震災被災地支援では 「2011年3月11日、東京で津波に襲われた現場を映像で見て、私は、いてもたってもおられず、石巻市を訪問した。今まであったはずの家がなくなり、土台だけが残っている。また一緒に過ごした子どもや孫が通っていた幼稚園や学校を見ながら、呆然と立ち尽くしていたたくさんの方々の後ろ姿を、忘れることができない。私はお願いして地域福祉活動計画の作成に関わらせて頂いた。社協は民生児童委員、ボランティア、社会福祉法人職員等と協力して実情を明らかに、㋑復旧・復興下で可能な事業の見直しを行い、㋒孤立防止に取り組む地域福祉コーディネーターを設置した。職員検討部会のメンバーは、8月31日から2月中旬まで、仕事が終わってから集まり、検討→提案→私のチェックというプロセスを繰り返した。メンバーの意欲を目の当たりにして、私は石巻に来て良かったと思った。」

石巻市社協には、2020年3月まで関わらせて頂いた。何故10年近く石巻市社協と一緒に復興を目指してきたのか、その理由は、友人たちと一緒に復興を目指したかった自分の率直な気持ち、震災後徐々に支援者が帰って行く姿に寂しさを感じて自分は必要とされる限り関わらせて頂こうとの思い、社協職員に親友がいて私への皆の期待をいつも伝えてくれ、結果として互いの信頼関係を築くことができたこと、政策動向や実践に関する情報を適宜提供できたこと等々であった。2019年度、2020年度は、社協とともに、行政の地域福祉アドバイザーの役割を担わせて頂いた。

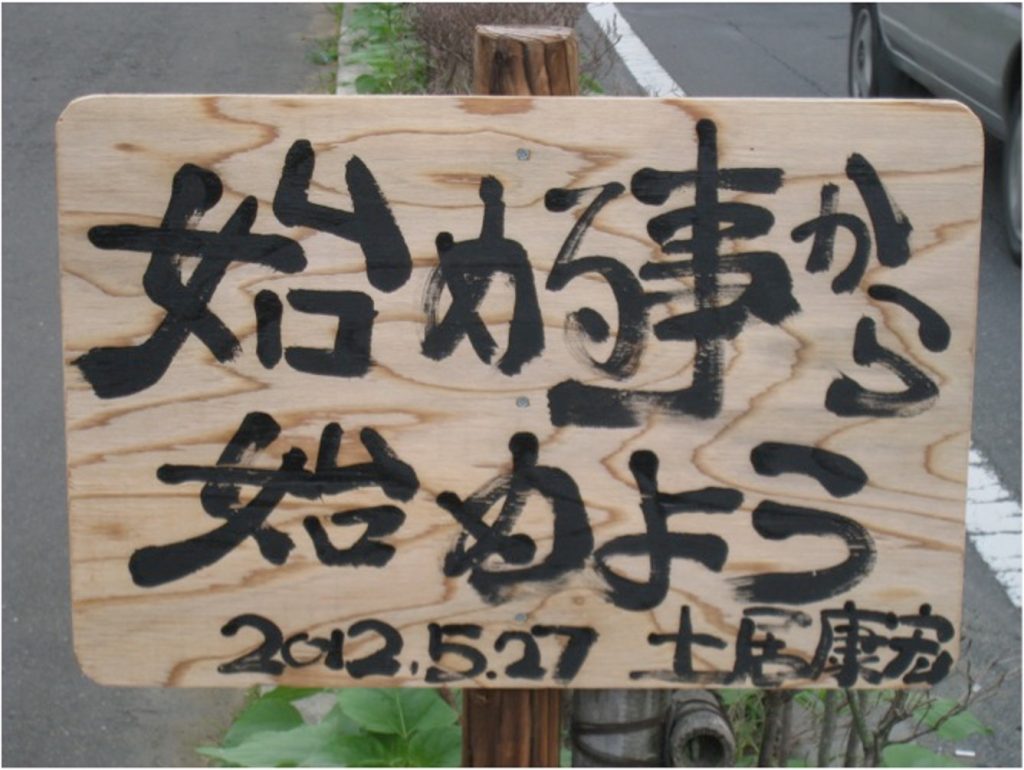

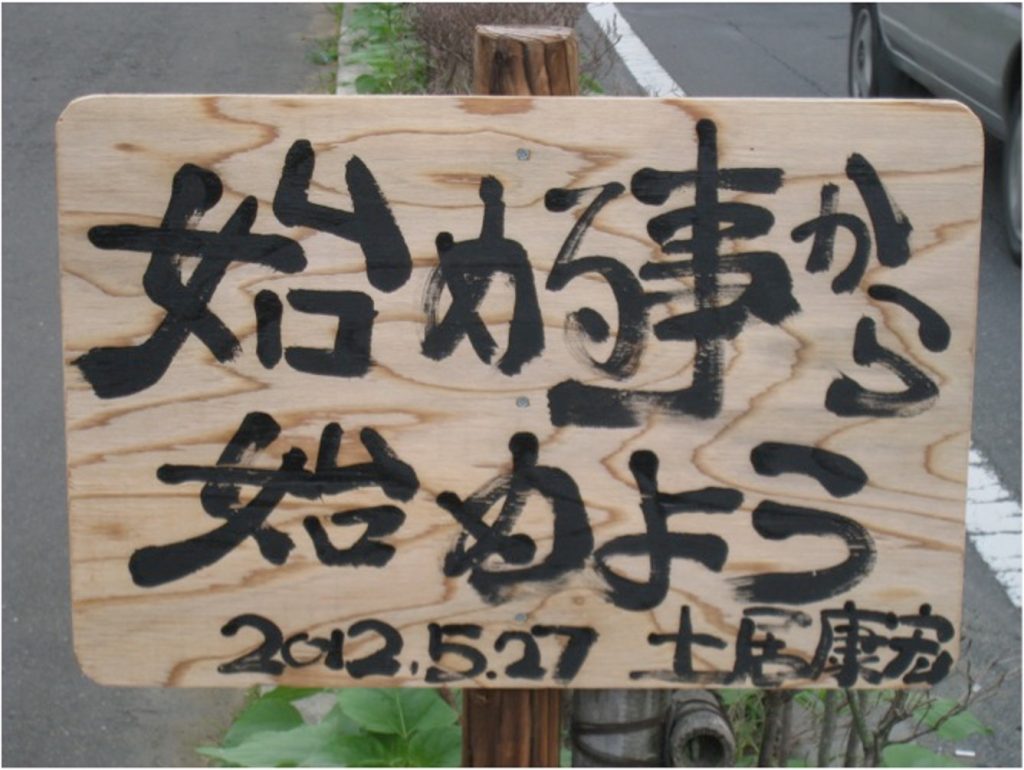

今、日本の社会は、コロナの影響を受け、貧困、孤立、虐待、自殺、いじめ等、たくさんの問題が深刻化しており、どこから手をつければ良いのか、私は、戸惑いの中にある。被災後まもない石巻も、同様の状況にあった。どのような取り組みが可能なのか、津波によって流された後のがれきの中を通り、町中を歩いていた時、ある看板を見つけた。そこには、「始めることから始めよう」と書かれていた。石巻において復興、復旧を目指した様々な取り組みの実績は、私たちに勇気と知恵を与えてくれる。

確かに、被災地も整備されてきた。日和山から見下ろす海岸の風景も、整備さて、随分変わった。

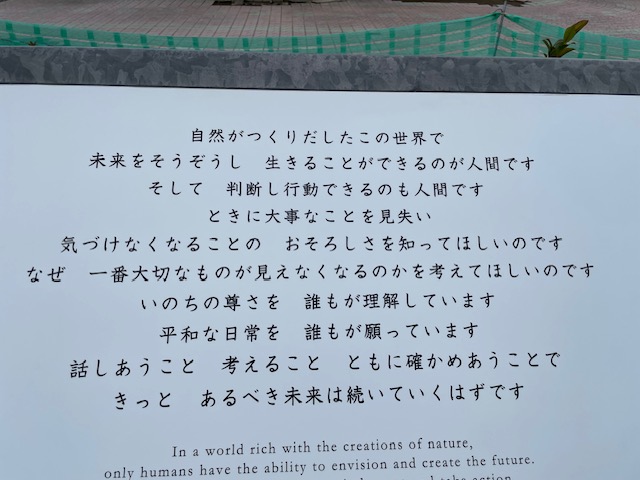

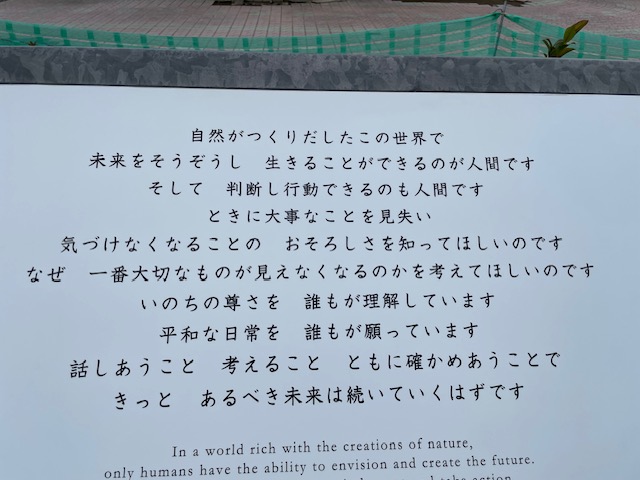

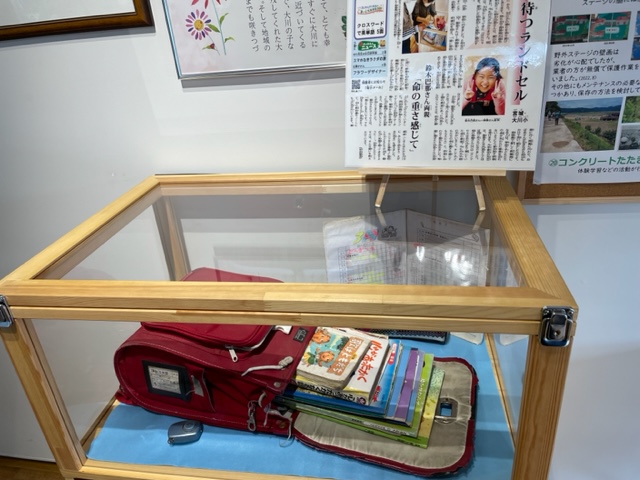

またたくさんの児童と教員が亡くなった大川小学校は、震災遺構として保存され、大川震災伝承館が建てられていた。

大川震災伝承館

しかし、孤立等の問題は、依然として顕在化している。久しぶりに石巻に訪問したが、その現実に対して、石巻市社協の地域福祉コーデッィネーターは、継続して住民とともに地域を耕していた。

https://www.dropbox.com/s/pnth4nw3pwehp3u/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82%E7%A4%BE%E5%8D%94CSC%E5%A0%B1%E5%91%8A2023.3.pdf?dl=0

また雄勝、北上、河南等の支所を訪問したが、一緒に地域福祉活動計画を策定し、また地域活動等の支援を企画した友人、さらに前会長ともお会いすることができた。そして、各支所を基盤とした様々な取り組みを知った。

私にとって、やはり石巻は、地域福祉の原点であった。

投稿日 23年05月29日[月] 11:27 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

投稿日 23年05月20日[土] 9:28 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

起立性調節障害のJK監督率いる学生映画チ-ムが送る奇跡の実話をご紹介します。是非、ご覧下さい。

2023年5月26日(金曜日)午後7時30分、なかのZEROで『今日も明日も負け犬。』の映画上演会が行われた。起立性調節障害について知識がない私は、大学の地域福祉論Ⅰに聴講に来られている市民の方から、たくさんの若者が苦しんでいる実態をお聞きし、学ぼうと思い、上映会を実施したKiku-Ne(きくね)に申し込んだ。

~16歳が書く一冊の本から始まった奇跡~

起立性調節障害のJK 監督

率いる学生映画チームが送る奇跡の実話

監督西山夏実の夢

「自分の人生を映画化する」から全てが始まった。

「本書いてよ」 西山(当時16歳)はクラスメイトの小田(当時16歳)に言った。

緊急事態宣言下の3か月間、脚本の小田実里が映画の原作となる西山の人生を描いた本を執筆

本は即日完売。予想を上回る反響から映画化を決めた。

SNS で呼びかけ、監督、脚 本、キャスト、スタイリスト、AD、メイキングなど全てが学生の期間限定チームが結束された。

映画の作り方すら誰も知らないそんな「大人立ち入り禁止の撮影現場」が生まれた。

「コロナ渦」「学生」「初心者」「初対面」「闘病」様々な壁を乗り越え、1年かけて紡いだのが本映画である

この映画を見て、私は、たくさんの主人公がいると思った。第1の主人公は、当然、起立性調整障害に突然かかった西山夏実さん。彼女は、この映画の監督である。中学2年生の時にこの病気にかかり、なかなか起きれない、動けない、今までできていたことができなくなり、さらに病気への周囲の無理解によって、心も傷つき、だんだんと追い詰められていく。映画の中である教員が発した言葉に、私は、西山さんの存在をも否定することが容易にできてしまう恐ろしさを覚えた。西山さんの行動の一部しか見ておらず、24時間彼女が抱えている困難さを知らないと、私も同じことをして、同じような言葉を発していたかもしれない。また、孤独からか?笑顔をまったく見せず、保健室に一緒にいた女子学生ひかるさんに笑顔を届けたいという気持が、西山さんの生活再建のきっかけになっていたことに、私は強い共感を覚えた。苦しみを知ったからこそ、相手の苦しみを理解できるのではないだろうか。「障がいをもつ当事者が当然のこととして現状とその理解、そして必要な支援を主張できる社会」を目指したい。

第2の主人公は、学生スタッフである。映画の後に、監督西山さんとスタッフの撮影の現場をまとめた記録を見て、この映画制作の意味を理解した。当時16歳だった西山さんの「自分の闘病生活を実写映画化したい」という呼び掛けに応えて、女子高生28人が集結した。ただ、みんなが初心者であり、キャスト、スタイリスト、メイキング、楽曲制作など、一つひとつの作業が手探りの中、1年間の製作期間を経て、この映画を完成させた。過去の自分を役者として再現した友人の演技を見て、西山さんは思わず撮影を続けることができなくなった時もある。時には体調を崩し、時には将来の不安に心が一杯になり、撮影を辞めてしまう西山さんと一緒に泣き、喜び、悲しみ、笑う学生スタッフ。コロナ禍、闘病、学生であるという限界もあった。しかし、大切な最初の目標、すなわち起立性調節障害の現状を一人でも多くの方に理解してもらい、同じ病気にかかっている人に一緒に歩む人ができることを願って、必死に支え合っていた28人の行動に勇気を与えられた。50数年前の大学生の時、私は、知的障害児施設にボランティアに行った。その私に、同期の友人たちは「偽善者だ」と言った。自分の思いに従った行動なのに何故非難されなければならないのだと寂しく思った。そして、私は「善」をしている訳ではないので、偽善ではないと言い、友人を集めて施設にボランティアに行った。以降、彼らは「偽善者」とは言わなくなった。そして今でも友人との関係は続いている。「一緒に歩む日常が、当たり前になる社会」を目指したい。

第3の主人公は、Kiku-Ne(きくね)である。ホームページによると、Kiku-Neは、起立性調節障害(OD)当事者の保護者としての経験をもとに、「見えない病と共に生きる社会」を目指して、見た目ではわからない病気や特徴の認知と理解への啓発活動、当事者・家族(家庭)・学校・社会(地域や職場など)、それぞれの橋渡しとサポートを行っている。主な内容は、対面またはオンラインによる保護者向け、教職員向けの勉強会や講演会、学校保健委員会での講話、個別相談などを行っているとのこと。Kiku-Neの名前の由来は、「きく」が聞く・聴く・効く・訊く・利く、「ね」は、根・音・輪廻の廻の意味を掛け合わせており、当事者やご家族の声を聴く、体調や症状に効くなどの様々な「Kiku」と理解が根を広げる、みんなの声が音となり、たくさんの「Ne」となると言う意味を掛け合わせている。「Kiku」と「Ne」が合わさって、より多くの子どもたちやご家族が生きやすく育ちやすい社会になってほしいと思っている団体である。

中野経済新聞の記事を紹介する。「我が家の娘は2人とも起立性調節障がい。長女が診断されたとき、『一番大切なのは、一人でも多くの理解者を得ること』と主治医に言われたのをきっかけに8年前からこの病気のことを伝える日々が始まった。映画は、ある日突然この病気に襲われた女子中学生の実話で、病気をより多くの人に知ってもらうための素晴らしい作品」と映画を誘致した同任意団体の代表・野澤菊枝さん。「ある日突然、原因不明の不調で、起きたくても起き上がれない、寝たくても眠れない、頭痛や腹痛などの症状が毎日続く。そんな不調を抱えながら必死に過ごす中で『サボり』『なまけ』『甘え』『わがまま』などという言葉をかけられたらどう感じるかを想像してほしい。映画は、あなたはひとりじゃない、そして夢や希望が生きる力になるということを教えてくれるはず。中野区教育委員会のお墨付きをもらった。ぜひたくさんの人に見てもらいたい。わたしたちの活動に賛同し、支援していただける方にも出会えたら」と話す。

これらの取り組みに対する第4の主人公は、映画を見た人たち。私も含めて、このメッセージをどのように受け止め、理解し、行動していくのか、問われている。

投稿日 9:23 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,出会い,社会福祉関連

2023年2月2日・3日と、ロフォス湘南で民生委員大学が開講されました。事務局と相談しながらたてたプログラムで、完成度が高いと思っています。ただ、この数年の研修、会議で、私が感じていることですが、民生委員児童委員が置かれている状況、直面している課題は、大分様変わりしているような気がします。新人の会長が予想以上に増えているのも、その一つの現象でしょう。「靴に足を合わせる」のではなく、「足に靴を合わせる」支援を具体的に検討していくことが必要に思っています。4月に発行するVIEWでは、①民生委員児童委員活動の基本を皆で学び、単位民児協の運営に活かすこと、②地域ケアに民生員児童委員活動を位置づけ、具体的な役割分担、相互の支援関係を明確にし、協働した取り組みを強化すること、の必要性を書かせて頂きました。今後ともご指導下さい。

投稿日 23年03月14日[火] 10:48 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

投稿日 23年03月12日[日] 12:24 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,出会い,思い出記

2023年3月の初旬、社協の理事会が開催され、本計画を認めて頂きました。今月の末に行われる評議員会の決議によって、正式に認められます。そのことを前提に、案として掲示させて頂きます。

策定委員の方々、調査に協力して下さった方々、社協職員が、誠実に現状を把握し、可能で、かつ有効的な取り組みが提案されています。dropboxから見ることができます。

もし皆様の取り組み、活動の参考になるのでしたら、策定に関わった私たちも、うれしく思います。

共に啓発し合いながら、希望ある明日を築いていきましょう。

https://www.dropbox.com/s/cwttyyogya975of/%E4%B8%89%E9%B7%B9%E5%B8%82%E7%A4%BE%E5%8D%94%E7%AC%AC%E2%85%A6%E5%9B%9E%E8%A8%88%E7%94%BB.docx?dl=0

投稿日 12:20 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »