社会福祉関連

右は懇親会会場と分科会が開催された都ホテル 右は初日の全体会が行われた国際会議場

清流トーク・セッション第1部<「知力」と「地力」の結集による新たな協働>

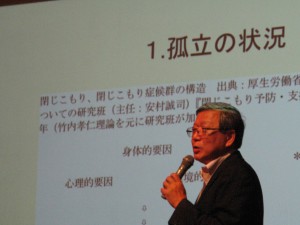

私は、のみわ相談所(愛知県一宮市)代表三輪憲功さんと、秋田県藤里町社会福祉協議会常務理事菊池まゆみさんがゲストスピーカーとして登壇する、1日目の清流トーク・セッション第1部<「知力」と「地力」の結集による新たな協働>のコーディネーターの役割をいただきました。「経済的困窮の広がりと連鎖、孤立と孤独死、ひきこもりなどの様々な問題が深刻化してきています。これらの問題に向き合い、その解決を図るためには、さまざまな活動者による個々の実践(地力)と、それらが<地域>という場で協働できるしくみづくり(地力)が不可欠です。「知力」と「地力」を結集し、まち(地域)の明るい将来を見据えた“新たな協働”のあり方・実践について考えます」という目標に挑戦したセッションでした。私は、あらかじめ、お二人の実践現場を訪問することができました。その報告は、HPにすでに掲載してあります。

なお、私は、同セッションを通して、以下のことが大切であると実感しました。

①目指すべき地域の姿を確認すること。

地域特性を可能性と課題の双方の視点から確認し、具体的に地域を描くこと。

②地域の生活課題の共有化と取り組みのための合意形成プロセスを大切にすること。

③地域の生活課題を把握するための多様な方法をもつこと。

④協働とは、一定の目標にむかって、それぞれの役割を確認した協働的関係を言います。住民間の合意形成、住民と行政の合意形成、関連諸機関・分野の合意形成という多様な合意を大切にすること。

⑤人間の活動を重視したまちづくりの視点による福祉・教育・就労・住宅・交通などの生活関連分野との協働を検討すること。

⑥日常生活圏ー市区町村圏ー広域圏(市町村の協働)ー都道府県域ー国の5圏域を考えること。

⑦今までの考え方を見直すこと。

・〔自立〕:「自立」は、社会的自立、経済的自立、生活の自立などその人、その人によって必要な「自立」が異なります。

・[自立支援]:その人らしい生き方(自己実現)への支援であり、「居場所」づくりです。2事例から学ぶ「寄り添い」型の支援は、その「志」が確かなら、仲間が集まり、それが新たなつながりを生み、さらなる活動に結びつき、積み重なっていく(清流の循環のように)。そして、「寄り添う」ことが、「寄り添われる」ことにつながっていく

・〔協働〕:生活困窮者・引きこもりへの対応は、「金」(就労)だけの問題ではないし、「福祉」(住まい、介護・生活支援サービス)だけの問題でもない。ケースによっては、「法律」、「心のケア」、「教育」、「医療」、「家族関係」の問題も含まれ、「地域」での受け入れ・支援が不可欠です。そして、行政だけが担うものではないし、NPOや自治会、企業、学校(PTA)、社会福祉施設だけが担うものではなく、それぞれが役割を発揮できるよう、責任を分かち合うことが大切です。「福祉」でまちづくりとは、-新しい地域社会づくり-です。したがって、きちんとその「ニーズ」を受け止め、「個別」に寄り添い、『居場所』をともに考えていくことが、結果として、周りに巻き込み、連携・協働が図られることになります。その『居場所』づくりという、一つの目標に向かって住民も、NPOも、自治会も、民間企業も、社会福祉協議会も、行政も一緒のテーブルにつくことが大切です。

また、協働を支える地域福祉コーディネーター等の専門職の役割を具体的に考えていくことが求められています。

さらに、「個」の支援(知力)を、地域の問題として結集させ(協働)、解決に取り組む(地力)に変えることは、『産業』へと発展し(「弁当販売」、「便利屋・リサイクルショップ」、「食堂」、「白神まいたけキッシュ」など)、まちの活性化、新しい地域社会づくりへとつながっていくのではないでしょうか。

近くの街並み(長良川の鵜飼い会場の側)

長良川の清流

投稿日 14年10月03日[金] 11:14 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

2014年10月1日、熊本県宇城市社会福祉大会の講演のご依頼を受け、熊本から鹿児島本線の列車に乗ってはじめて松橋駅に下りました。各駅停車でしたが、列車は快適でした。

駅の改札口を出て、お迎えを待っていると、聞き慣れない列車の大きな音。そして煙。駅員の方にお聞きすると、熊本と人吉の間を蒸気機関車が定期的に走っており、私がいる時間には、乗務員が練習しているとのことでした。

駅の戻り、必死で蒸気機関車の後を追いかましたが、すでに遠くに走っており、見ることはできませんでした。しかし、振り返ると、通り過ぎ去った蒸気機関車の煙が残っていました。しかし、列車が通り過ぎた跡が、はっきりと確認できましたし、私の思い出になりました。今度は、その蒸気機関車に乗りたい。

宇城市では、10年前より177の内142の自治区で地区福祉会を設置し、小地域福祉活動を進めておられるとのこと。その活性化を図りたいとのご要望でした。私は、全国各地の例をお示ししながら、サロンや見守り活動を進める具体的な方法をご紹介しました。会場に来られたたくさんの方々は、熱心に聞いて下さいました。私のその真摯な態度に、宇城市の地区福祉会の可能性を実感しました。

東京に向かう飛行機を夕陽が照らしていました。宇城市の方々が、私を励ましながら、見送って下さっていたかもしれません。煙の跡に始まり、真っ赤な夕陽の見送りを受けた、とても貴重な1日でした。

投稿日 14年10月01日[水] 9:45 PM | カテゴリー: 思い出記,社会福祉関連

2014年9月27日・28日、ボランティアフェスティバルぎふ」が開催されました。全体会が開催される前、「おもてなし演奏」として、岐阜県立総合学園高等学校太鼓部が登場してきました。演奏する曲は、「山河の響き〜清流の里から〜」。77人の参加者の一人ひとりの思いが結ばれ、大きな響きとなって、会場全体を包み込み、聞いている人の心を震えさせました。太鼓部の合い言葉は「結(むすび)」とのこと。確かに個性も違う、体力も違う、技量も違う高校生が、一つの響き、思いとなり、会場に大きな感動を生み出しました。

演奏の後、教師の方にお聞きしました。笛の音は、東日本大震災を目のあたりにして、「少しでも元気になってほしい」という気持ちで、被災以来、ずっと演奏しておられるそうです。

NHKで放映された『八重の桜』の最初の3分を思い出します。その中で、小学生180人が傘を開く場面があります。その意図は、幕末、会津が軍に攻められ、本当に厳しい状況になっても、今日の姿にまでに回復した事実を、桜の花で表現しようとしたことを、あとでNHKの担当者から聞きました。しかも、子ども一人ひとりは、紙に10年後の自分を描き,持っていたそうです。

77人は、思いやりと励まし、そして希望のある未来をすばらしい演奏で表現してくれました。皆さんの思いが、今でも、私の心の中に留まっています。ありがとう。

投稿日 14年09月30日[火] 11:01 AM | カテゴリー: 社会福祉関連

2014年の9月末日、長瀞町中央公民館において、フォーラムが行われました。それぞれの地域特性は、「秩父地域の特性」のように異なっていましたが、しかし、取り組みの情熱は、いずれも素晴らしいものでした。

私は、三鷹駅より新宿に行き、新宿湘南ライナーで熊谷に着き、秩父線で野上まで行きました。電車に描かれた動物は、インパクトがあり、秩父地区の特徴を知るには十分でした。ちなみに、電車の中に、たくさんの絵と説明が書かれていました。

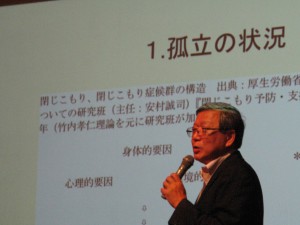

会場に着きますと、看板が掲げられていました。今回のちらしは、ユニークで、私は、「福祉界のきみまろ」と書かれていました。埼玉県社協の方は心配なさり、直接ご相談がありました。しかし、あながち間違いではなく、お断りする理由も見つからず、「かまいません」と申し上げました。そのせいでしょうか、定員150名のところ、300名を超える出席のご連絡があり、さらに当日は、それをさらに上回る人数の参加者が来られました。この地域のような住民関係が強い地域にあっても、孤立は大きな関心事であり、本年の2月に起こった大雪による自然災害の影響が伺われました。

孤立防止フォーラムチラシH26

また、5名のシンポジストの方々の働きから、参加者の方々は、たくさんのことを学ばれたと思います。実績に裏付けられた発言と熱き思いは、明日の地域社会を描くものでした。

私は、今回、いくつもの体験をしました。自然の光が、私を照らし、励ましてくれました。このような経験は、はじめてでしたが、しかし、空から応援してくれるような気がして、勇気づけられました。

また、会が始まる前に、会場の周りを歩きましたが、コスモスの花の美しさに、感動を覚えました。さらに、会を終えて帰られる方々の笑顔は、秩父地域の明日への希望を予想させるものでした。

このエネルギーをもった地域活動を、全国に発信して頂きたいと思いました。頑張って下さい。

投稿日 14年09月29日[月] 9:41 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

2014年度下関市社会福祉大会

2014年度福岡市民生委員児童委員大会

2014年2月広島市地区社協リーダー研修会

2014年度かさおかはーとふる社会福祉大会

2014年度石川県社会福祉大会

2014年1月石巻市地域福祉フォーラム

2014年1月熊本県地域福祉フォーラム

2014年美馬市社協役員研修

2014年度美馬市サロンリーダー研修

2013年度長野県介護支援専門員更新研修

2014年度認定社会福祉士発足記念シンポジウム

コーディネーター

認定社会福祉士認証・認定機構 理事 ルーテル学院大学 学事顧問 市川 一宏

シンポジスト

日本医科大学多摩永山病院・認定社会福祉士(医療分野) 佐伯 まどか

島根県出雲児童相談所・認定社会福祉士(児童・家庭分野) 石飛 勝

社会福祉法人常磐会 理事長 久木元 司

NHK「サイレント・プア」エグゼクティブ・プロデューサー(NHK制作局)棚谷 克巳

2014年度登米市生活相談員研修

投稿日 8:02 AM | カテゴリー: 社会福祉関連

2014年8月初旬、秋田県藤里町を訪問した。町役場の概要には、「藤里町は、秋田県の最北端に位置し、青森県との県境一帯は標高1千mを超える山並みが連なる白神山地である。その面積は281.98km2と広く、全県市町村平均を大きく上回っているが、北部一帯は米代西部森林管理署が管轄する国有林で、その面積は182.7km2で全面積の64.8%を占めている。」と書かれています。人口は、2,600人台に減少したとお聞きしました。世帯数約1,400世帯、高齢化率約41%で岩手県内第2です。

羽田空港から大館能代空港行きの第1便に乗り、曇に覆われた空を飛んでいきました。多少の揺れはありましたが、久しぶりに来た大館能代空港は、整然と地域の拠点としての役割を果たしていました。規模は小さいですが、とてもきれいな空港です。

管制塔

空港から藤里までは、だいたい1時間ぐらいだったでしょうか。前日までの大雨によって、川の水は土色に濁り、水位がたかくなっていました。私は直接強い雨に打たれることはなかったですが、天気予報でみると、青森、そして秋田北部に大雨、洪水警報が発令されていました。

お連れ頂いた峨ろうの滝は、水しぶきをあげて落下していました。自然のすごさを感じました。しかし、水流の側には、神社が建てられていましたが、近くの庭園には、たくさんのきれいな花が咲いていました。近隣の人たちが手入れをしているそうでした。自然の中で、神様への信仰があり、自然への畏敬の念があり、そして地域への愛着がある。この生活の営みに、私は、藤里町の強さを感じました。

この藤里町がクローズアップ現代にも取り上げられ、その活動が全国に知れわたるきっかけになったのは、一人のお年寄りからの「引きこもっている若者がたくさんいるので調べてほしい」という相談でした。社会福祉協議会は、さまざまなネットワークを使って、調査を始めたところ、全人口の10人に1人にあたる113人が引きこもっていました。

そこから、試行錯誤が始まります。その働きは、一人ひとりの生活を知り、生き方に寄り添おうとするチャレンジに思えました。大学を卒業し、都会でプログラマーとして就職するが、スピードと高度な技術についていけず、仕事を辞めて帰京。秋田で仕事を探すが、何度面接を受けてもうまくいかず、高学歴のためアルバイトもできず、次第に外に出ることを辞めてしまいました。それぞれには、それぞれの生きてきた道があり、引きこもりの理由も状態もさまざまであることを知り、そして、それぞれに地域社会の中で生きていきたいという思いに気がついたことから、次の歩みが始まりました。そのきっかけは、学校になじめず、高校1年で中退し、そのままひきこもっていた21歳の若者が、社会福祉協議会の採用試験に現れたことだったそうです。

一人ひとりの人生に寄り添おうとした藤里町社会福祉協議会は、やむを得ず引きこもっている方々の働く場を開拓し、たえず声をかけ、情報を提供してきました。「福祉職の専門性を生かして、地域の中に彼らの居場所をつくること」を使命とし、「あなたのことを気にしていますというメッセージを送り続けてきた」のです。その働きを知り、私は大きな共感を覚えました。

今、藤里町社会福祉協議会は、以下のことを事業として実施しておられます。

◆福祉の拠点「こみっと」の運営

◆「くまげら館」の運営

◆介護予防・元気の源さんクラブ事業

◆「こみっと」バンク

◆社会復帰訓練カリキュラムの作成・実施

◆白神まいたけキッシュの販売

藤里町社協の組織図

こみっと(藤里)

こみっと2

くまげら館1

くまげら館

くまげら館

こみっと館正面、調理場、うどん定食

三世代交流館と子どもたち

「ひきこもりは地域の資源であり、宝である」と、新事務局長の菊地さんは、熱く語られていました。菊地さんの説明から、本人が自立しようと意欲をもつことができるために、さまざまな取り組みを行い、課題に挑戦する熱い思いを強く感じました。また職員の方々との会議や、会食の中で、悩みながらも、地域を支えようとする一人ひとりの思いをお聞きし、ひきこもっていた方々と明日の地域を築いていこうとするそれぞれの働きを知り、励まされました。これは、藤里町の「明日の地域社会を切り開く挑戦」だと思っています。

確かにそれぞれの問題の解決は、容易ではありません。当事者も支援する専門職も、試行錯誤の連続だと思っています。だからこそ、専門職は、以下の3つを大切にして頂きたいと言い続けてきています。①多くの関係者と連携して進むこと。②たえず自分の仕事を振り返り、その意味と自分の立ち位置を確認すること。互いに繋がって歩んでいること自体、私は援助の成果だと思っています。③0か100かの結論を急ぐのではなく。その間の1から99の方法を模索すること。援助を受けなくなることを目標にするのではなく、サービスや他者との関わりを通した継続的な助け合いも目指したい。そうすれば、「ありがとう」の言葉が自然に生まれてくると私は信じています。

明日への希望をもってチャレンジする素敵な方々とお会いし、豊かな自然に包まれ、快適な宿舎で休み、福祉の拠点「こみっと」等でおいしい食事を頂き、一泊二日の旅を終えました。私にとって、忘れることのできない出会いとなりました。「ごきげんよう」

羽田空港に着いた飛行機の窓から、飛び立つ飛行機、着陸する飛行機を見ていました。人生とは、この繰り返しではないでしょうか。その当たり前の生活の営みができる地域社会であるのか、問われているのは、地域社会であり、それを構成するすべての住民であると考えています。そのことを教えてくれたのは、ひきこもっていた一人ひとりの方々です。

投稿日 14年09月21日[日] 6:20 AM | カテゴリー: 社会福祉関連

「のわみ相談所」で学ぶさまざまな出会い

2014年9月、愛知県一宮で活動する「のわみ相談所」を訪問しました。同相談所の代表者、三輪憲功さんとは、9月27日、岐阜県で行われる全国ボランティアフェスティバルの「清流トーク・セッション第1部」でご一緒にシンポジウムを行います。そのため、私は、実際に活動を見て、肌で感じ、臨場感のある感想を参加者の皆さんにお伝えしたく、相談所を訪問させていただきました。

尾張一宮駅の改札口を出て、おまわりさんに行き方を聞きしました。名前を伝えると、「ああ、のわみですね」とすぐに道を教えて下さり、自然な対応に私は驚きました。

近くに行き、電話をおかけましたら、三輪さんは、相談所の前で待っていて下さいました。遠くから、三輪さんが高齢の女性とお話をされている姿を見ましたが、その方が、以前相談所の利用者の方で、今はボランティアとして関わっておられる91歳の女性だということを、後でお聞きしました。

相談所に入り、お話をお聞きすることができました。写真のように、1階が相談所、2階がシェルターです。

三輪さんと(相談所内部)

相談所の事業は以下の通りです。

①日本人・外国人の生活・労働相談、支援

②ホームレス・生活困窮者支援

③シェルターの運営(宿泊、食事、衣類、日用品の提供)*6ヵ所<DV専用シェルター2ヵ所>

④フードバンク活動

⑤生活困窮者自助組織(救生の会)の運営 *約200人、月2回(学習会、炊き出し)

⑥のわみ断酒会の運営

⑦共同墓地・位牌堂運営事業

⑧チャリティピアノリサイクルの開催

⑨医師による無料健康相談(月3回)

⑩便利屋 *大工、塗装、引っ越しの手伝い、修理、清掃・・

短い時間でしたが、活動現場を訪問して三輪さんからお話をお聞きし、実践の意味を以下のように感じました。

⑴ホームレスは、「居場所」がない人のことであり、家がない人(野宿者)ではない。私たちは、引きこもりでも外国人でも、(「衣食住」の優先ではなく)「住食衣」を基本として支援している(「居住〔居場所〕福祉」)とのこと。

「住まいが当事者を変化させる」と三輪さんは言われましたが、私は、「一人では何もできない。人を頼れ。何度でもここにくればよいというお節介。あなたのことを気にしていますよという言葉と生き方が大切であり、<寄り添う>ことが、<寄り添われる>ことにつながっていく」という言葉が強く印象に残っています。つまり、家という建物に心を入れ込み、絆をつくっていると思いました。だからこそ、利用者は明日に向かって歩む決意ができるのではないでしょうか。

サポートセンター

サポートセンター

企業内シェルター

企業内シェルター

⑵活動は、①当事者主体、②ボランティアの参画(当事者→支援者)、③市民理解促進、④あらゆる階層のネットワーク化 の4原則で行っているそうです。私は、当事者自身が家を設計し、組み立て、そして住むというプロセスから互いの絆が生まれ、生きていく場と自信、住まいに対する愛着が生まれてくるのではないかと思いました。そして、野宿者本人の力が活かされ、意欲が生まれ、自分で生きる場を見つけることができると思いました。

利用者自身によるシェルターの建築

⑶「念じれば通じる」・・・協力者は集まってくる。

協力者は、議員、スーパー、民生委員、商店、銀行、ボランティア200人ほど。個人・企業の寄付は 2千件を超える。民間企業の協力(人材派遣会社を含む15社程度)で就職のあっせんを行っているそうです。三輪さんは、こうした「寄り添い」型の支援は、その「志」が確かなら、仲間が集まり、それが新たなつながりを生み、さらなる活動に結びつき、積み重なっていくとおっしゃいました。だからこそ、市民や企業から品物、お金が届けられる。

フードバンク。企業等から、たくさんの食料が寄付され、それを材料に食事が作られ、配達されます。

活動は、名古屋から始まり、稲沢へ移り、一宮市に定着したとのことです。18年前に、図書館通いをしながら、ご自分の生き方を模索なさったおられた時、公園で寝ているホームレスと出会ったそうです。その後、三輪さんは高台から公園の様子を見ていたとのこと。通行人は、皆、ホームレスを避けて歩いて行ったそうです。それを見て、駆け寄った人が、三輪さんでした。「ホームレスは、生きていく勇気を与える」「問題がたくさん起こることは、生きている証拠」との言葉が、私に説得力をもっていると思いました。

投稿日 14年09月14日[日] 8:51 AM | カテゴリー: 社会福祉関連

2014年9月中旬、石巻市に行きました。たくさんの方々が、復興を目指して努力しておられましたが、年々、地域福祉問題は深刻化していると思っています。被災地の現状を忘れてはならないと思います。

訪問して3日目に、牡鹿半島の支所を訪ねました。行き帰りにたくさんの浜を通りました。港は、復旧しているところも多く見られましたが、壊滅的な打撃を受けた住居地域では、家の土台を残して、復旧はなされていませんでした。今後、それぞれの浜ごとに高台に移転する予定だそうです。

たまたま、石巻市社協の友人が運転して下さった車を降りて、その実情を写真に撮っていましたら、浜から少し離れた家の片付けをしている方々を見ましたので、どこのボランティアかと思い、近づいていきましたら、「先生じゃないの」という声が聞こえました。驚いて呼ぶ声をたどると、その先に卒業生の吉村誠司君が働いていました。私は、うれしくなり、思わず駆け寄りました。

彼は、被災後からずっと牡鹿半島等の復旧のために石巻市で活動しています。今は、壊されそうになっていた古民家を購入し、皆の力で改修し、喫茶店等にして、この古民家を拠点に、観光地であった地域の復興に貢献しようとしていました。私は、吉村君の思いを知り、強い感動を覚えました。

「一本の木を植えなければ、砂漠の緑化は始まらない」という、森がどんどん砂漠化しているアフリカで、もう一度、森に戻そうと働いているNGOのメンバーの言葉を思い出しました。

頑張ってほしい。吉村君は、私が誇る教え子の一人です。

海岸線をはしる道路から見た住宅地跡(奥には、古民家が見えます。写真を撮る時には気がつきませんでしたが、向かって右側で吉村誠司君が働いていました)

古民家の正面

古民家の内部(指さす先は、津波が到達したところ)

古民家の裏の蔵(この蔵は、100年近く前に来た大津波にもたえ、2011年に再度の津波を受けても、残ったそうです)

この古民家を改修し、食堂にするには、長い時間がかかるかもしれません。しかし、関わっている方々は、やり遂げるでしょう。そのためにも、たくさんの方々の支援が必要です。「古民家再生IBUKIプロジェクト」(一般社団法人OPEN JAPAN)の取り組みを、より多くの方々にご理解いただき、ご支援を賜ることができますことを、切に願っています。

IMG_20140913_0001

古民家再生IBUKIプロジェクト2

投稿日 14年09月13日[土] 9:06 AM | カテゴリー: 社会福祉関連

2014年8月30日、笠岡市福祉大会で講演させて頂きました。テーマは、「福祉施設・団体・住民のネットワーク形成と住民主体の活動の必要性」です。笠岡市においては、社会福祉の実績が積み重ねられており、社会福祉協議会の会長は、全国でも有名な児童養護施設の責任者。講演に先立って、福祉に貢献してこられた方々の表彰があり、その地道なお働きに敬服しました。

また、私が驚いたことは、豊かな自然の実りです。道の駅には、たくさんの魚と果実、野菜が並べられていました。

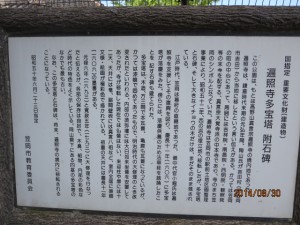

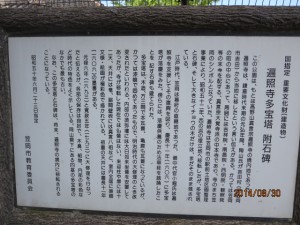

さらに、仏教の信仰の歴史は、笠岡市の特徴です。四国88カ所巡りは、弘法大師信仰の一つと言われています。笠岡市にある神島霊場88カ所は、約250年前、笠岡の人今田彗弦氏が、大師の夢告により開創。島は周囲16キロで、地型、気候、風土が本四国に類似しているとされています。また、私が宿泊した駅近くの「辻与旅館」は、犬養毅元首相等が何度も通った老舗旅館だそうで、本当に風格というものがあり、歴史を感じました。さらに、近隣には、歴史をもつ寺や教会があり、豊かな文化と信仰豊かな土地柄を感じました。

神島霊山

神島霊山

遍照寺多宝堂

大仙院

大仙院

浄心寺

金浦西浜教会

旅館

旅館

笠岡市の方々が、神への信仰と人への思いやりを大切にしていることを感じた2日間でした。

投稿日 14年08月30日[土] 9:29 PM | カテゴリー: 思い出記,社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »