社会福祉関連

新型コロナウイルスはすべての人の生活に影響を与えています。こ れまでできていたことや、やりたいたいことができなくなる、いま までの生活様式を変える、いままでの仕事の仕方を変える、人との 距離をとる、人との関わり方を変える、人と関わらない・・・とさ まざまな「変える」「変わる」を今まさに経験しています。新型コ ロナウイルスに「感染しないため」に。

小森 敦/日本ソーシャルワーク教育学校連盟事務局(日本ルーテル教団北見教会と繋がりのある方です:市川より)

投稿日 20年09月30日[水] 6:38 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,教会関連 ,社会福祉関連

静岡にある「やまばと学園」が毎月発行する「やまばと」(2020年10月1日)に原稿を投稿させて頂きました。

やまばと学園は、静岡県牧之原市にある社会福祉施設です。牧師長沢巌先生がリーダーとなり、「地域に仕える教会」の目標を掲げ、重度知的障がい児の施設建設に取り組まれました。施設運営にあたっては「ともに生きる」や「施設民主主義」などキリスト教精神を土台にしつつ、「他者との対話」を重んじる方針を貫かれました。私は、青春時代、長沢巌先生の『にじを仰いで』を読み、福祉が目指すべき姿を学びました。やまばと学園は、現在、障がい者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、通所サービスを実施しています。

なお、やまばと学園との関わりをたどりますと、1985年8月に学生と共に、やまばと学園にボランティアに行った時にさかのぼります。ただ、宿泊していた晩に、日航ジャンボ機が墜落したことを知り、衝撃を受けました。ジャンボ機は、エンジントラブルを起こし、私たちがいた学園の上空近くを飛行していたと聞きました。

「新型コロナウイルスの広がりは、今までの関係を打ち砕き、不安、恐怖、不信、怒りを生み出し、負の連鎖が広がってきています。だからこそ、私は、大切なもの、大切なことを守る決意が必要だと思います。私は、その中に「人への思いやり」を加えたい。そして、コロナウイルスの脅威にさらされている私たちだからこそ、今、すべきことを考え、今できることを実践していきたいと思っています。

<自らの働きを問い直す>

そのために、まず、私たちが、日々の働きの意味を問い直すことが必要です。確かに、コロナウイルスによって、様々な支援が止まりました。その結果、大切なFACE to FACEの関わりができにくくなってきました。そのことによって、互いの心の交流ができなくなり、支援してきた方々が寂しさのただ中に置かれてしまったならば、今までの関わりが大切であったことを意味します。何としても関わりを再生するか、それに代わる行動を生み出していかなければなりません。

私には、たくさんの教え子がいます。今、病院は、院内感染に敏感になっており、面会を制限しています。ガンセンターに勤める教え子は、家族と会いたがっておられる入院患者の方々と、見舞いに行きたくても行けずに病院の外からずっと病院を見上げている家族や友人の方々との関わりをどのように繋いでいくか、患者の傍らにいて、日々苦闘しています。私たちは、何をすべきか、コロナに問われているのではないでしょうか。

<希望の光を灯す>

お金を失うと生活の危機、名誉を失うと心の危機、希望を失うと存在の危機と言われます。私たち福祉の担い手にとって、大切なことの1つは、希望を失わないこと。

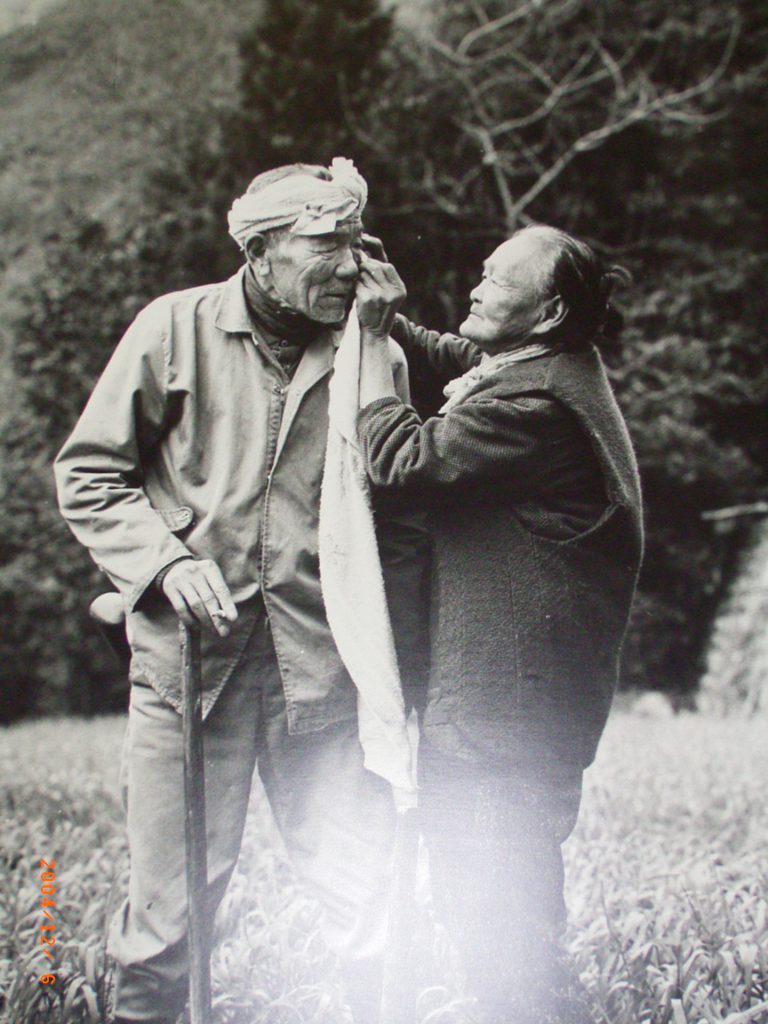

私は、『「おめでとう」で始まり、「ありがとう」で終わる人生〜福祉とキリスト教』(教文館)という書籍を出版しました。誰もが神様から祝福され、命を与えられた。誰もが神様から祝福され、命が与えられた。神様から愛された命を皆で大切にしていきたい。また、老いて亡くなる時に、私は世話になった人に「ありがとう」と言うことが、私の最後の役割と考えています。また、「ありがとう」と当事者が言うことができる環境をつくることが、医療や福祉従事者の仕事ではないでしょうか。

「あんなに人に迷惑をかけてまで生に執着するなんてエゴだ」という言葉を聞きますが、懸命に生きている人が放つ光が忘れられている。共に明日に向かって日々歩んでいく先に、希望の光が見えていると思っています。

<これからの勝負は、コミュニティをどのように再生するか>

今、孤立、貧困、虐待、自殺、認知症や要介護状態にありケアを必要とする人々が着実に増加しています。しかし、これは今に始まったことでなく、今まで見て見ぬふりをしてこられた現実が深刻になり、明らかになったと考えることが正しい。ならば、より多くの方と協働して、その防止と対応に取り組む機会が生まれたと考えたい。そして、生活の拠点であるコミュニティを再生しないと、コロナの予防・対応もできません。感染を恐れ、罹った人の非難・排除、最前線で対応している医療や福祉従事者に及ぶ中傷は、互いの存在を認め合ったコミュニティがいたる所で寸断されている証拠。ならば、様々な関わりの方法を開発し、地域にある資源を掘り起こし、相互の関わりを取り戻すことが急務であると思います。困難が深まる今、私たちは、覚悟をもって明日に歩んでいきたい。」

投稿日 20年09月28日[月] 11:09 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,社会福祉関連

2020年9月、本研修を行った。例年とは異なり、本年はコロナウイルス感染予防のために、ZOOMのよるビデオ動画を配信することで、今までの研修を基礎としつつ、教材を作り直し、ほぼ1日がかりの録画を行った。

プログラムは以下の通りである。

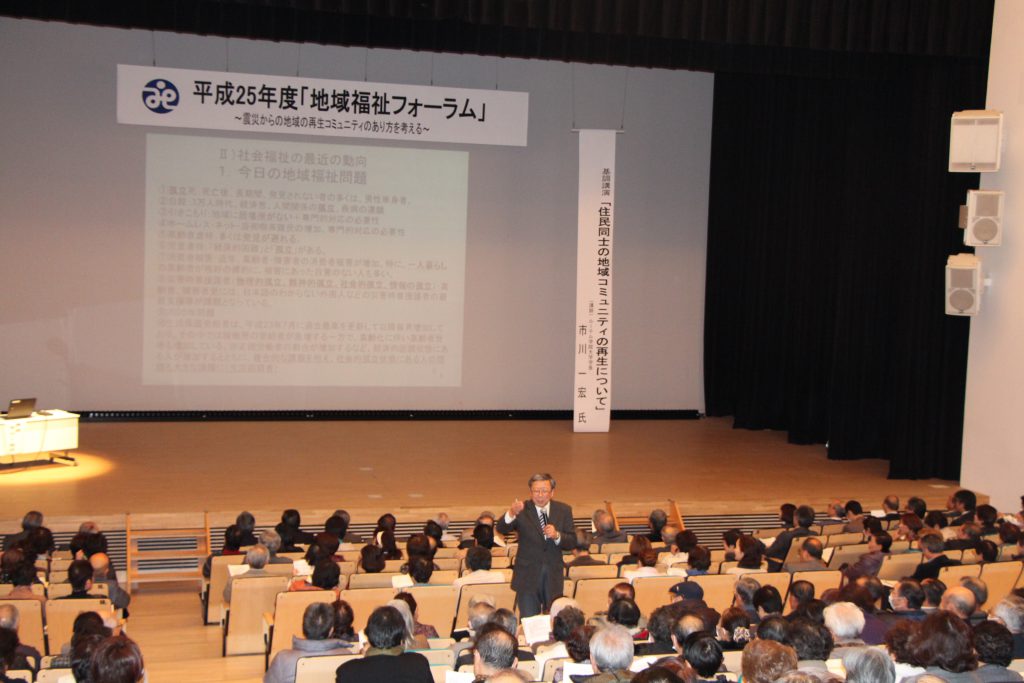

1.「これからの地域福祉と主任介護支援専門員の視点」(講義) ①今日における社会福祉問題の所在、②介護保険を含む今日の社会福祉政策の動向、③展開されている特徴ある地域福祉活動、④コロナ禍における福祉施策及び活動の現状と課題

2.Q1.家族の介護態勢の検討、Q2.理解促進問題の解答(自己学習)と解答の確認

3.「地域福祉を進める専門職の目指す方向」(講義) ①社会福祉の援助体系、②社会福祉士・介護支援専門員等の専門職の現状、③地域援助の内容、④高齢者虐待の現状と支援の専門性

4.Q3.高齢者虐待事例の検討、Q4.在宅の一人暮らし高齢者が認知症を発症した事例の検討(自己学習)

5.4.の解答(録画配信)

6.地域資源と協働の可能性ー地域ケア会議を中心に(講義)

7.明日の地域社会を描くー被災地の復興は、私たちの未来である(講義)

確かに、教材の作成には、膨大な時間がかかる。また、受講生の雰囲気を見て理解することはできず、補足もできないので、不安はある。一括して受け止める受講生の質問と評価を待つことになる。但し、様々な可能性も期待されると思っている。後は、技術革新に、私の能力がついていくか、私自身の理解力との折り合いをつけることになるであろう。

投稿日 20年09月11日[金] 9:33 AM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,社会福祉関連

8月28日18:00より、練馬区介護保険運営協議会が開催された。ほとんどの委員が参加し、第8期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の答申(たたき台)等に関し、討議がなされました。

今回の計画は、新型コロナ感染症の影響で、高齢者、介護する家族等の現状はきわめて厳しい。また高齢者が感染しないように配慮を重ね、福祉事業者等も疲弊してきている。このような現状で、行政事務局は、きちんと議論を積み重ね、答申(たたき台)として提案しており、私は会長として評価しています。

なお、今後は、委員の意見を踏まえ、以下のことを詰めていくことが必要となっていますが、十分可能であると思っています。

第1に、ニーズの現状分析の強化⇒医療保健福祉の現状把握と課題の明確化⇒課題への対応の具体化と新たなサービスの開拓という視点が大切です。今までの計画づくりとは違うので、覚悟が必要になります。

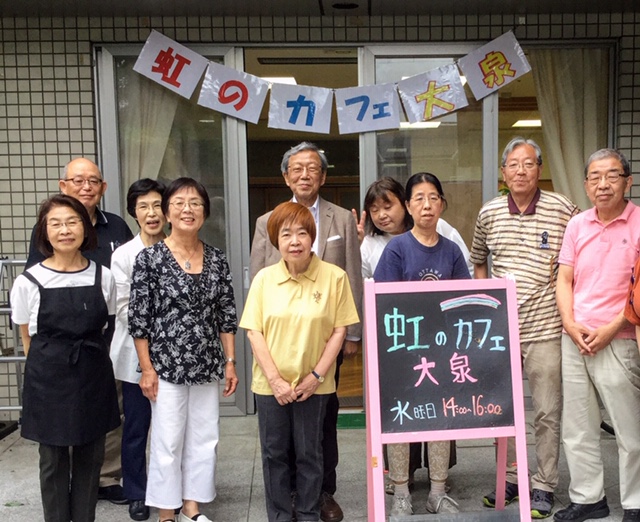

第2に、練馬区の実績を活かすこと。練馬区は、①1,000を超える介護事業所があり、施設や在宅の介護サービスを実施していること、②練馬区介護サービス事業者連絡協議会との連携がとられ、定期的な情報共有・意見交換の場を設置し、介護従事者養成研修等の事業を連携して実施していること、③練馬区医師会との連携がとられ、平成25年度から医療・介護関係者や介護家族等で構成する在宅療養推進協議会を設置し、「区民への啓発」「相談体制の充実」「地域での支え合い」「専門職のネットワークの充実」「サービス提供体制の充実」の5つの柱を掲げ、在宅療養の推進に取り組んでいること、④「街かどケアカフェ」「はつらつシニアクラブ」など、様々な団体やボランティアが高齢者を支える区独自の介護予防事業を区民との協働により実施していること、⑤練馬介護人材育成・研修センターによる研修、人材確保、相談支援事業の実施と、練馬区による介護従事者養成研修(区独自基準型訪問サービスの担い手養成研修)、介護従事者養成研修(区独自基準型訪問サービスの担い手養成研修)、元気高齢者による介護施設業務補助事業、介護職員資格取得費用助成事業等の介護人材確保・育成・定着支援事業を実施していること、⑥社会福祉協議会の生活支援コーディネーターによる生活基盤整備 関係機関が参加する協議体を開催。全区だけでなく、練馬地区と大泉地区の協議体を開催され、2020年度から石神井地区の協議体を開催する予定。また、元気なお年寄りがケアの必要なお年寄りのケアに関われる機会を作れるようなコーディネーションも行われていることである。

以上の実績を踏まえ、現在の状況に当てはめて、①住民の現実の問題を把握し、計画に反映させること、②7期の評価だけではなく、コロナ禍下の保健医療福祉施策の状況を踏まえた8期の計画とすること、③新たな取り組みの可能性を提案すること、に留意する必要があると思います。

投稿日 20年09月08日[火] 4:29 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,社会福祉関連

このたび、市川先生よりお声掛けいただき、メッセージを寄せさせていただきます。

このコロナ禍に置きまして、罹患された皆様方にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた皆様方に対しまして、哀悼の意を表します。

そして、同窓生の皆様におかれましては、医療・福祉実践の最前線でご尽力されておられますこと、感謝と尊敬の念でいっぱいでございます。

少しだけ自己紹介をさせていただきたいと思いますが、私は編入生として1990年代半ばにルーテル学院大学の一員とさせていただきました。その後、別の大学院を修了し、社会福祉協議会に勤務した後、都内の大学にて社会福祉士養成に携わっております。市川先生には、ことあるごとに声をかけていただき、お心にとめていただけますことをありがたく思っております。

これまで、大学に勤務されておられます御卒業生の皆様もおっしゃっておられますが、4月から現在まで、すべての授業がオンライン授業となっており、実習指導でさえ、オンライン中心でした(実習開始前に数度の対面授業はありましたが…)。

4月以降は例年であれば、実習前の学生さんたちの相談に乗ったり、就活や卒論で悩む学生さんたちに付き合う日々でしたが一変してしまいました。学生さんたちも、まじめな学生さんたちが多いので、人と会うことを避けてきた結果、体調不良を起こす人も少なくない状況でした。私たちにできることは、話を聞くことしかできませんでしたが、学生さんたちが「聴いてもらうこと」、いわば傾聴の意味を体験的知識として得ていく結果となりました。ゼミ生たちからもここ最近出てくる言葉は、「人と会うことがこんなにも大切なことだとは思わなかった」ということです。確かに、大学生ともなれば、自己学習の機会は増えてくると思います。ですが、本やインターネットの知識だけではなく、他者との交わりの中で、紡ぎだされるものがあるということを改めて「知る」ということは、SNSが生活の主体となる若者の大きな糧として、活きてくることと思います。

これまで私はゼミ生とともに、「当事者とともにある」ということを主眼に活動を行ってきました。近年では、寿町での炊き出しのお手伝いや、性被害にあわれた方々とのコラボレーション企画などを進めていましたが、このコロナ禍でストップしてしまった状態です。ですが、当事者の方々が持つ力の大きさやしなやかさに、私たちは学ばせてもらっている昨今です。ともすれば、支援者側が「支援している」感覚に陥りがちですが、当事者の方々の苦しみから得た「体験的知識」に、私たちが学び、突き動かされていることを、このコロナ禍で知る機会となっています。形を変えながら、支援を続けることに英知を結集して挑みたいと思わされる日々です。

これからも御卒業生のみなさまの各地での働きに力を得ながら、ともに歩み続けたいと思います。

Sato M.

投稿日 20年08月31日[月] 3:21 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,希望ある明日に向かってメッセージ ,社会福祉関連

2020年8月27日、第2庁舎801会議室において、第8期計画策定に関する専門委員会が行われました。私は、同協議会の会長を担わせて頂いています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 第8期計画は、今までの計画策定と異なります。その理由は、以下の通りです。第1に、従来は、前年度にニーズ調査、利用者等の意向調査や提供者からの意見把握を行い、それらに基づいて現行の第7期計画を評価し、第8期に繋げていくことになりますが、前年度末より拡大した新型コロナ感染症の影響で、利用者の状況も、活動や事業状況もまったく異なっていること。新たに現状を把握し、第8期に反映させる必要があります。平常時の計画では、効果を持ち得ません。第2に、コロナ禍にあって、新たな福祉の取り組みが求められていること。ZOOMを使った連携や協議、介護予防のための体操にしても、従来の集まって行う方法では限界があり、DVDの配布、新しい媒体を使った実施等、工夫が必要になっています。第3に、そもそも、ニーズの発見、評価、ケア計画、支援、モニタリングという支援の枠組みが寸断される危険性があること。訪問を控えたり、断られたり、従来のパーソナルケアという支援の根幹が揺らいでいることです。地域包括支援センターの相談員、ケアマネジャー、ホームヘルパー、デイサービスセンターの従事者も、日々コロナの感染に気をつけ、緊張しながら支援に当たっています。高齢者及び介護する家族の支援はもちろん、エッセンシャルワーカーである保健医療福祉従事者を支援する仕組みを強化しなければなりません。

小金井市においては、民生委員児童委員活動、町会活動、多様なボランティア活動というインフォーマルケアの実績がある。また小金井市ボランティアセンターの支援、「また明日」等の民間事業者の多様な活動、医師会の取り組みもあります。また小地域福祉活動や相談活動等の実績がある小金井市社会福祉協議会も新たな体制のもと、地域を耕しています。これらの実績を大切に、新たな施策、活動を接ぎ木していく取り組みが急がれていると思います。

本委員会をとおして、①現状把握と高齢者等が直面する生活課題の明確化、②未曾有の危機に対する協働の取り組み、③今までの実績を尊重し、小金井市という地で育った木に新しい取り組みを接木する計画作成、④優先順位の明確化、⑤委員会における合意形成が図られることを願っています。

投稿日 20年08月29日[土] 4:10 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,社会福祉関連

熊本の大学で精神保健福祉士の養成に携わっています。

先日、感動したことを報告します。熊本も新型コロナウイルス感染者が増加し、8月から予定していた病院実習の受け入れができないと幾つかの病院から連絡がありました。15名の実習予定学生のうち、4名が学内実習を余儀なくされました。11名が病院実習に行く予定の最後の講義の前に4名の学生が集まってなにかコソコソとしていました。11名の学生ひとり一人に向けた応援メッセージを書いたカードとお菓子をつめた袋を講義のおわりに渡す準備をしていたのでした。

マタイによる福音書に「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」と書かれています。学生時代の私はよく講義をサボり卒業単位もギリギリでしたが教員・先輩・同級生・後輩みんなが知り合いでぬくもりのある小さなルーテルという場所が大好きでした。そのぬくもりは、ダメな部分も含めてありのままの私を認めて支えてくれていたように感じています。特にI先生には胃袋を含め沢山支えていただきました。

今の大学では「ルーテルでしてもらったことは、何でも学生にしなさい」をモットーに日々過ごしています。しかし、学生たちはそんなこと関係なく、勝手にお互いを思いやり支え合っていました。そんな学生の姿に勝手に感動し支えられています。 Patch

投稿日 20年08月26日[水] 5:53 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,希望ある明日に向かってメッセージ ,社会福祉関連

私は現在、長野県松本市にある松本大学(私立)で教鞭をとっています。総合経営学部観光ホスピタリティ学科で社会福祉士の養成に携わっています。

<近況>大学では、2020年前期は全て遠隔授業になり十数年ぶりに講義の内容をかなりの時間をかけて見直しました。しかし、今一つ満足感がありません。リモートでは、見直しの内容について学生の反応が確認しずらいのです。遠隔授業の方法を一つ獲得できましたが、この方法が当たり前になってはいけないと素直に思いました。

<卒業生への思い>昨年、日本福音ルーテル松本教会(教会員)に清重元学長が説教ご奉仕にきてくださいました。私が現役学生時の学長は清重先生でした。 大学卒業以来はじめてお会いしました。従って、およそ30年ぶりでした。 「キリスト教社会福祉」を学んだことに感謝しますと私は先生にお礼を述べました。30年ぶり(?)、やっと気付いたことでした。

<私たちが取り組むべきこと> 心配をしていることがあります。インドのコルカタにはマザー・テレサが開設した「死を待つ人の家」があります。世界中からボランティアが集まります。修道会のシスターだけでは手が足りず、ボランティアが加わってこそ運営が維持されていると思います。私も学生と一緒によくでかけます。今年は、このコロナ禍でボランティアが制限されています。この夏はどうだったのかなと心配します。

これまでの時々の市川先生からの連絡は、いつも仕事の話です。しかし今回は違いました。「契機は、突然届いた、ニューヨークの病院の看護師として働いている岩◎さんという1992年の卒業生からのラインです。」とありました。

心配を分かち合うことの大切さにふと気がつきました。キリスト教社会福祉を同じく学んだ者が今において繋がって心配を分かち合う意義を教えてもらいました。社会福祉の前にキリスト教がつく社会福祉を実践している仲間を心から心配します。

投稿日 7:18 AM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,希望ある明日に向かってメッセージ ,社会福祉関連

Marie O.

―あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの善い管理者として、その賜物を生かして互いに仕えなさい。(Ⅰ ペテロの手紙4:10)―

世界中の新型コロナウイルスの感染爆発により、私たちの生活は一変しました。公共交通機関を使っての通勤、仕事仲間との自由な意見交換、ちょっと気分転換の買い物、おいしいと評判のレストランに行くこと、すべてがあたりまえではなくなりました。そして、新たな生活行動様式という名のもとに3密を避け、他の人々との社会的接触を最小限に抑え努力することを要請されました。

さて、自己紹介からさせて頂きます。私は、ルーテルを1990年に卒業し、他大学の大学院で修士を終えた後、大学病院のMSWとして勤務しました。その後、博士後期課程を終え、現在は東京都内の大学教員です。今年、教員生活20年目を迎えました。皆さんがご存知の通り、大学はオンライン授業が主流になりました。この5カ月、私も自宅での生活を余儀なくされ、毎日のようにパソコンに向かいリモートワーク、画面の向こうにいる学生達に話しかけ、理解を求め、慣れない生活から、身も心も限界に達することがしばしば。

その間に、様々なことを振り返り、自分に、社会に、世界に問いかけてみました。人生において何が必要なもので、何が必要でないのか、どう生きていけるのか、どう生きたいのか、各人が問われてきたのではないでしょうか。

今回は折角の機会、思いつくままに筆を走らせてみたいと思います。皆さんは、ルーテルで過ごした学生生活がその後の人生にどのような影響を与えたでしょうか。そんなことを思いながら、私は30年前にタイムスリップして、今回はルーテルの先生方から支えられたことが今の私の礎になってきたことをお話しします。

この企画をされた市川先生、30年前の話になりますが、アメリカに行くことが決まっていた私に、当時、入手困難な越乃寒梅で乾杯してくださり、送り出してくださったことを今でも覚えています。最近では、お仕事でご一緒させて頂くこともあり、素晴らしい研究者である先生にお頼りすることが多くあります。学生達を大事にされている市川先生の姿勢は多くの卒業生の励みであり、学生達から慕われる先生は私の憧れです。

そしてK先生、私にソーシャルワーカー魂を教えてくださったロールモデルであり、あり続けています。当時、先生は、「モーセは約束の地に辿り着くまで40年間かかったのだから、貴方も数年間の修業をしてきたら」と海外で学ぶ機会を与えてくださいました。これまでも人生のターニングポイントで適切なアドバイスを頂いています。今も忘れない・・お優しいお母様のようなI先生。当時ルーテルには実習がなかったのですが、精神科病院の実習先を探してくださいました。これが私のMSWになるきっかけとなりました。私にとっては本当に貴重な経験でした。

皆さんもご存知の学生全員の名前を覚えてらっしゃった今は亡き、N先生。的確に、端的にご意見をおっしゃる先生からは、当時、苦手な英語の勉強方法を教えて頂きました。そうそう、どこからか頂いてきたパンを寮生に配っていた(と言えばわかるのでは)アメリカからいらしていたN先生は、偶然にもアメリカの大学でもご一緒することになり、テニス仲間でもありました。チャレンジ多き時期に「信仰」の大切さを先生から教えて頂きました。

最後にF先生。学問の師であり、人生の師であり、言葉では言い尽くすことのできないほど、感謝しています。日本のソーシャルワーカーの育成のために邁進されている先生とご一緒させて頂ける機会が多くあり、私にとっては学びの機会でもあります。その中で「尊厳」の具現化するソーシャルワークを考えさせられています。これは人が人を「尊厳」をもって関わることですが、このコロナ禍だからこそ、尊い命ある一人一人が、自らを大事にし、自分と同じように他者を大事にすることが、互いに仕え合うことにつながり、誰にも優しい社会が生まれるように思います。

ルーテルの卒業生の皆さんが、色々なところで活躍されていることを心から嬉しく、そして誇りに思いました。多くの私たちの仲間が牧会で、社会福祉の現場で活躍し、それぞれの賜物を神様が豊かに用いてくださっていることを皆さんの声を通して、私にも届きました。このコロナ禍にあっても、仲間が、そして神様がこれからもあなたを、私を支えてくれていることを確信しています。きっとお読みになっている方々も同じような思いではないでしょうか。

投稿日 20年08月22日[土] 6:11 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,希望ある明日に向かってメッセージ ,社会福祉関連

« 前のページ 次のページ »