思い出記

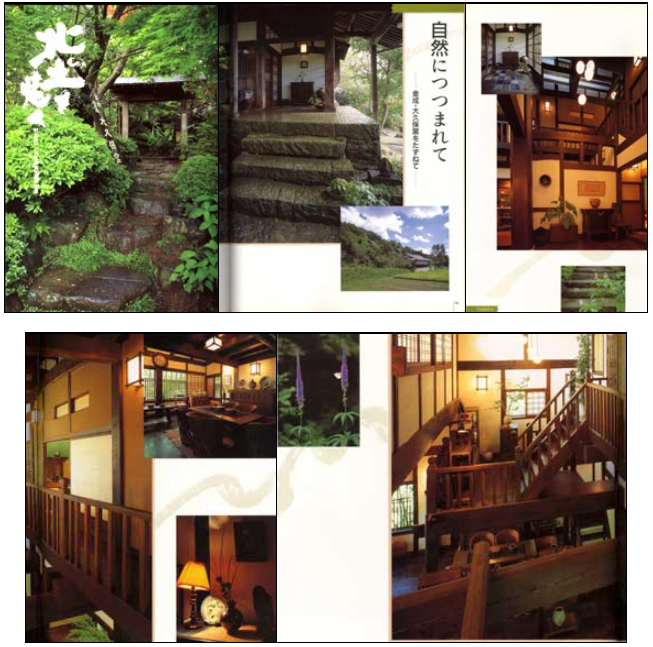

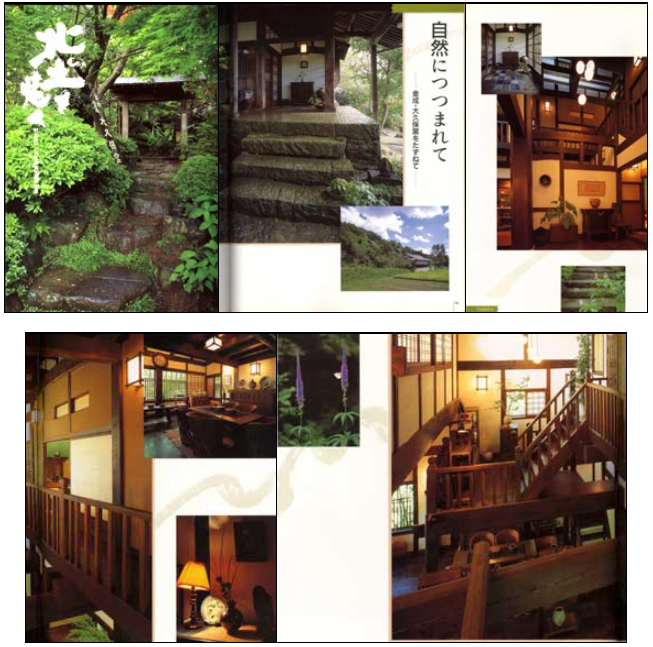

まさに山賊の館。そして内装は、支出を考えない贅沢なものばかり。広島の飲食店店主が、資材を投じて造ったそうである。また調理人や店員を増やさず、多少待ってもその装飾品が客の心を離さないというポリシーも、かってお持ちであったとのこと。確かに、骨董屋が来たら、まず食事を頼むより、装飾品の売買の交渉に入ることは間違いないであろう。それが好きか嫌いかは、客が決めること。どうぞ、御覧ください。

場所は六日市町か柿木村だったと覚えている。

三鷹駅のそばに、「あ麺ぼう」という店がある。そもそも麺づくりから始められた居酒屋である。今は、庶民的味方の代表格。魚介類は新鮮、メニューもバラエティに富み、そして値段が庶民的。内部の雰囲気は清潔感あふれる。仕事を終えたサラリーマン等が、連れ添って訪れる。

ただ、問題がある。一人で来て、注文を間違えると、食べ切れない。刺身等は、ボリュームがあり過ぎるのである。そもそも、調理場に立つオーナーが、美味しいものを、できるだけ安く、そして喜んで食べてほしいと思っている人。一日の疲れをとって、元気を出してもらいたいとのメッセージがテーブルに並べられる皿にのせられて届く。

予約をした方が安心。0422-41-6699

高知に立ち寄った旅人なので、高知ではなにが一般的なのか、生活文化なのかわからない。ただ、出会った朝食メニューを見て、私は驚いた。おにぎりとトースト、からあげ、プリン等のセット。主食が2品ついている。そうめんと御飯、からあげとサラダ、プリン等のソーメンセットには、御飯に黒ゴマがのり、ソーメンにはスリゴマが薬味として準備されている。スパゲッティーセットには、トーストとからあげ、コロッケ等が用意されている。多いと思っていたが、結構バランスがとれていて、3人ともきれいに平らげた。まさに、たくさんの味を感じた「いろどりみどり」のセットメニューである。

三ノ宮の東急インを出て、日本福音神戸ルーテル教会に向かう途中、朝御飯を食べようと、駅周辺を歩いた。いつもの私は、「立ち食い」でかき揚げと卵ののった「うどん」を食べることにしている。「そば」よりも「うどん」の方が、味に差がないからである。確かに本場の讃岐うどんや三鷹にある「鷹」のうどんとは、比べられないが、うどんはうどんである。そばの場合に、うどん粉が中心でそば粉が気持ち程度は入っているようなそばに出会う時があり、その際には、どの程度見栄えよく残すかということが課題になる。そばがかわいそう。

いずれにしても、駅周辺を探したが、あるのはベーカリーが経営する喫茶店やレストランばかり。決して私は美味しいパンを嫌いではない。いや、昼食なんかは、おいしいサンドイッチやパンをたびたび食べる。しかし、朝は喫茶店に入る習慣がない。時間がかかるかもしれないし、どうしてもその後で咽が乾く気がするのだ。

でも、今度三ノ宮周辺に泊まったら、ホテルの朝食をやめて、ベーカリーに食べに行こう。写真のような店を見ていると、そんな気がした。それだけ多くの、個性のある店があるのだ。

2003年7月

初めて函館に行って、地元の人が推薦する食べ物は、もちろん新鮮な海産物。いくら丼やウニ丼は御自慢のようである。そしてラーメンは、塩ラーメンであった。

透き通ったスープに縮れ麺、そして半熟の卵の塩ラーメンを食べたが、それは最近のもので、邪道であるという人もいた。奥が深い。

湯の川温泉の専門店と、空港で食べた。いずれもさっぱりとしたスープが麺とチャーシューの美味しさを引き出していた。海産物そのものの新鮮さとおいしさを誇りとしている函館人ならではの主張か。

2003年7月12・13日

出雲そばが美味しいということで、そばを注文していただいた。驚いたことに、なんと割子そばであり、それぞれが1品として独立している。そして、田舎そばで、とても満腹感がある。お手ごろの値段。 2003年7月

宮崎県に、7年前にはじめて来てから、今度で何十回目になるだろう。たくさんの福祉関係者である戦友と、そして友人ができた。そして、これからどのように地域の生活課題に取り組んでいくか、時間を忘れて熱く語った。そして楽しい時、充電の時を与えられた。しかし、はじめての出会いもある。それが牛すじ煮である。

牛肉のしぐれ煮と、味はとても似ている。そして、とてもおいしい昔の味。値段も手頃。そして明日への勇気が湧く。牛のようにゆっくりした歩みかもしれないが、着実に生きていく歩みである。 2003年7月

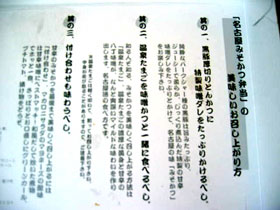

新幹線のぞみに乗って東京から約1時間50分で、名古屋に着く。東京、横浜、そして名古屋だけに、車内で売られる弁当は、その間は東京、横浜の関係のものばかり。 私は、名古屋を過ぎ、車内で販売する人に聞いた。「どんな弁当がありますか?」。 返ってきた言葉に、「みそかつ弁当と…」と聞こえたとたん、その他の弁当は忘れてしまった。そして頼んだ、初めて車内で食べる「みそかつ」そして、その内容に驚いた。名古屋弁ではなかったが、食べ方自身にこだわっている。しかも、温泉卵付き。さらにカロリーが書かれていない。昼食は500Kcal以内と少しこだわっていた私にとって、それらの条件は、呪文を解かす効果十分。 確かに冷めたかつであったが、味は十分楽しめた。しかも、温泉卵だったので、こぼすことなく。車外の風景を見ながら、至福の時でもあった。

2003年8月

投稿日 03年08月01日[金] 11:50 AM | カテゴリー: 味めぐり,思い出記

ホテルに8時頃到着して、食事に行った。そこの板前さんと話ながら、岡山の名物について話を聞いていた。まず、鯛やヒラメが美味しいこと。東京では「のれそれ」というあなごの稚魚、そしてハモも名物。でもハモは、その多くが高い値段で京都や東京に届けられるそうだ。そして「しゃこ」も今が旬だと聞いた。お頼みすると、新鮮で大きな「しゃこ」が皿一杯に出てきた。恐る恐る値段を聞くと、600円と言われた。これはなかなかすごい。ただ、頭もついているので好みがあると思うが、味は最高。

熊本で郷土料理青柳に行った。確かに東京よりはるかに安い値段で食材が楽しめる。尺という海老。これは、天草でとれる海老であり、フライにすると、香ばしさが増す。でも、少し勇気が必要。その分だけ、さらに美味しさがふくらむ。

熊本では、通行人に絶対に聞いていけないことがある。「近くに美味しいラーメン店がありますか」という質問である。熊本市内で、卒業生が誇りをもってすすめる「熊本ラーメン」の店を探した。そして、少し遠いですがと、店を教えてくれる。そして、その近くに来て道を聞くと、「○○の方が美味しいですよ」との答え。何度も熊本市内を歩く結果に。自分で味わって、自分で決めないと街を彷徨うことになることが分かった。「こだいこ」に行き、帰りにタクシーの運転手に「おいしいラーメン店」について聞いたが、また違う店を教えてくれた。熊本の人には、その人ごとのこだわりがある。それが、美味しさ日本一の熊本ラーメンの伝統を支えているのだろう。

名古屋は、金の鯱(しゃちほこ)、テレビ塔、盛大な結婚式等で有名である他、食べ物では、ういろう、きしめん、守口漬け、味噌おでん、味噌かつ、味噌煮込みうどん、名古屋コーチン、そして大きな海老フライ等が知られている。その中でも、私は、味噌おでんと味噌煮込みが好きである。

ここで紹介する山本屋の味噌煮込みうどんは、決して安くはない。腰のあるうどんと、ねぎ、油揚げが赤味噌仕立ての知るの中で個性を出し、そして生卵(好み)が入れられている。これに御飯を注文するのが、私の好みの食べ方。そしてまえかけをして食べる。

確かに、白味噌や、赤味噌と白味噌のミックスが好きな方には、ちょっと味が濃いかもしれない。しかし、その味噌味には、とても深みがあり、私にとっては大好物。名古屋からの帰りで、時間があると、必ず食べにいく。もっとも基本料金で、1,200円。そして御飯が300円でお代わり自由。白菜とキュウリ等のお新香がサービスでつき、これもお代わりできる。

頑張って東京に帰ろうという気持ちになる。

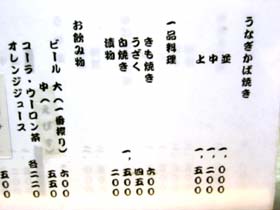

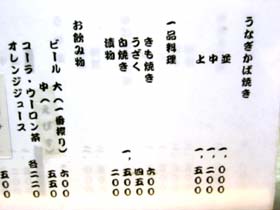

三重県津市は県庁所在地。県社協もしくは県の仕事で、何度も津に来させていただいた。そこでの意外な出会いは、「津のうなぎ」である。全国でも、人口に対して、うなぎ料理店の数の多さは、何本指かにはいると言われる。今は埋め立てられているが、かって海岸ではうなぎの養殖が行われていたそうである。

同行していた講師の方と初めてうなぎ料理店に行ったのは、今から5~6年前。うなぎ丼を頼んだ時、ちょっと贅沢をして特上も良いかと思い、並みとの違いを聞いてみた。返ってきたのは、「東京からいらしたようですけれど、お客さんには特上は食べられないかもしれません」という、素っ気無いというか、つれないというか、商売気がないというか、何とも意外な返事。そして店員は続けた。「並みと特上の違いは枚数の違いです。並みはうなぎが2枚、中は3枚、上は4枚で、御飯の中にもはさまれています。本店のうなぎは、一番美味しいうなぎを出しています」と。

東京では、並みと特上のうなぎの違いは、量よりも質の違い。津のうなぎを食べて、大変満足した。確かにとても質の良いうなぎを、おいしく調理している。

今、福祉サービスも、質の維持、向上といった「質の管理」が求められている。誰にでも、適切な水準のサービスを提供して、その人の状態に応じてサービスを増やしていく。繰り返しになるが、サービスの水準は1つでも、2つでも、もっとも満足のいくもの。「津のうなぎ」から学ぶことは多い。そして、店にもよるのだろうが、私が行ったところは、いずれもほんとうにおいしい。

津和野の名物の一つに源氏巻きがある。たくさんの店があるが、いつ食べるかによって、買う人は選ぶそうだ。一番美味しい時に食べるのが大切だということ。小山さんがお連れくださった店は、三松堂。とてもゆかりのある建物に、親切な店員の方。そして品数のそろった和菓子。私は、源氏巻きを6本買った。包みは、言うまでもなくセロファンでもプラスチックでもない。まさに自然の包み紙。

甘さも適度で、カステラも絶品。自慢できるお土産になった。

2003年6月末

投稿日 03年06月30日[月] 12:43 PM | カテゴリー: 味めぐり,思い出記

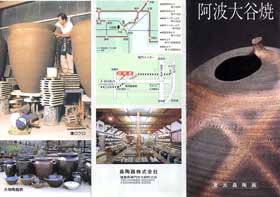

綾町探検(2003年3月末)

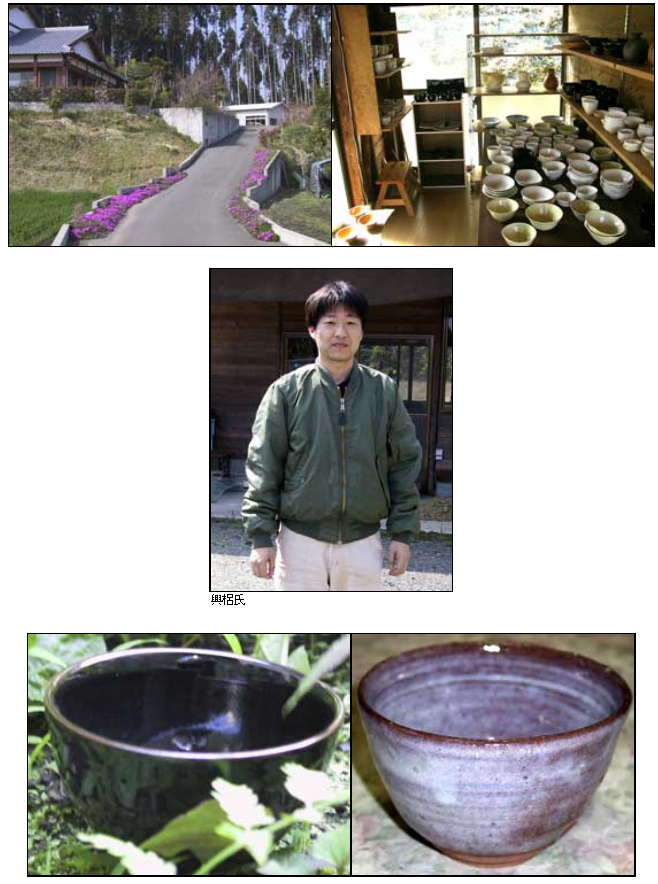

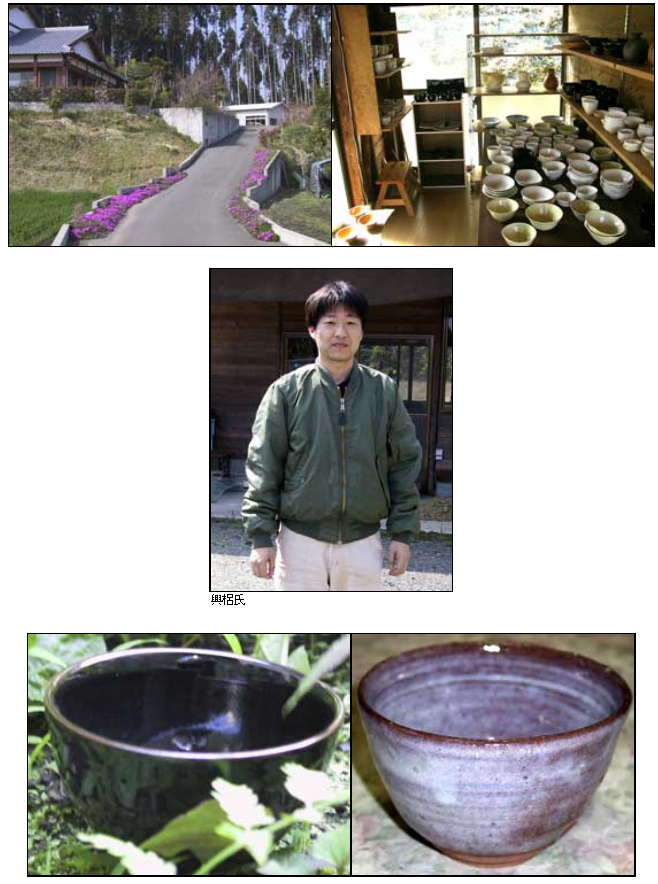

宮崎空港の1階にあるホールで、宮崎県内の新進気鋭の作者による陶器市が開催されていた。出発時刻が迫っている時、市の開始時間前だったので、私は外から見ていた。準備のため、店鋪では陶器を並べていた。私は、お願いして展示の準備中の店鋪を見ながら、気に入った作者から名刺をもらった。その一つに、綾町の八衛門窯があった。

再会の機会は、1年後に訪れた。夜には、翌日の打ち合わせがあったが、12時前に宮崎空港に到着し、近くでレンタカーを借り、綾町に行くことにした。たまたま出会った陶器を求めて、夢は広がる。

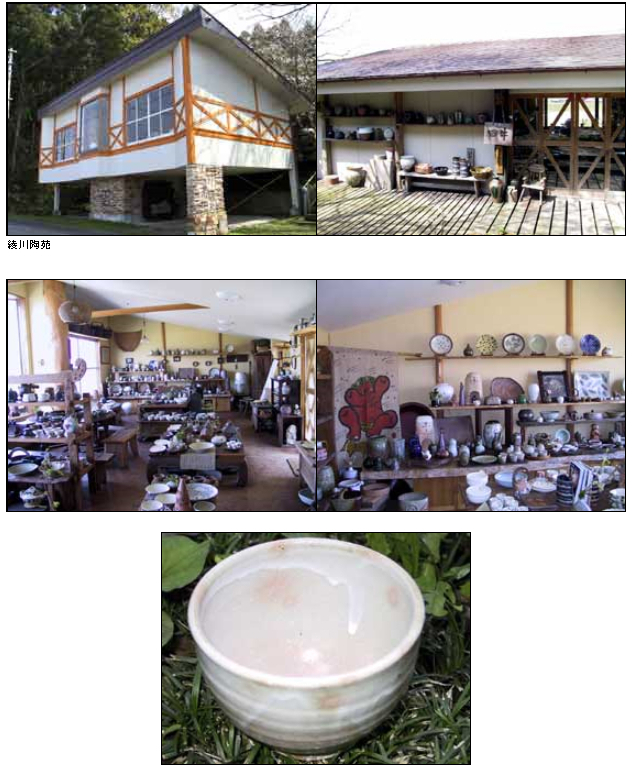

宮崎市内を通過して、約1時間ぐらいであろうか。綾町の中心部についた。町役場の隣の綾手作りほんものセンターの前に、「工房ひむか色」と書かれた看板が見えたので、入ってみると、沢山の陶器や生地が並べられていた。それぞれが、なかなか個性的なもの。思わず足をとめる。そして、陶器のお話を聞くと、何軒も窯元があるとのこと。地図をもらい、できるだけまわってみることにした。そして後で気がついたことだが、丁寧に教えてくださった女性が、最後に立ち寄った「大原陶苑」の奥さんであった。

綾セレクションという焼酎、針葉樹林、花時計等で有名であり、宮崎県でも元気な市町村の一つである綾町では、窯元、木工、織物店がたくさんあり、一つの地域文化をつくっていたことを、私はまったく知らなかった。私の窯元めぐり旅は、「八衛門窯」→「綾川陶苑」→「元町陶苑」→「陶房八十一」→「大原陶苑」へと続く。

工房ひむか色

工房ひむか色

工房ひむか色 内部

工房ひむか色 内部

「八衛門窯」は、役場からほど近くの一軒家である。清楚なたたずまいの家は作品の展示場になっており、離れに窯があった。作品は、青くうつくしい空をイメージさせる色が特徴である。「日常の生活を楽しく演出してくれる器づくり」を目指す泰田氏の主張が、店内いっぱいに輝いていた。豊かな土を彷佛させる茶系統の器、口元が広がる癒しのコーヒーカップ等々、展示室に楽しい世界が広がる。私は、気に入った陶器を2つ買い求めた。一つは高さ約20cmの花瓶。もう一つは、約15cmのカップ。いずれも美しい色彩が、使う人の心に夢を与える。

八衛門窯

八衛門窯

泰田氏

泰田氏

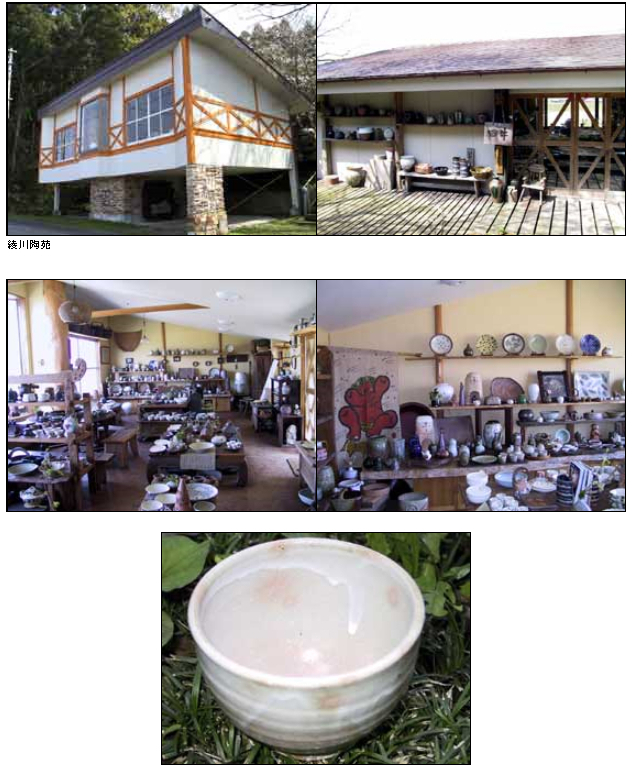

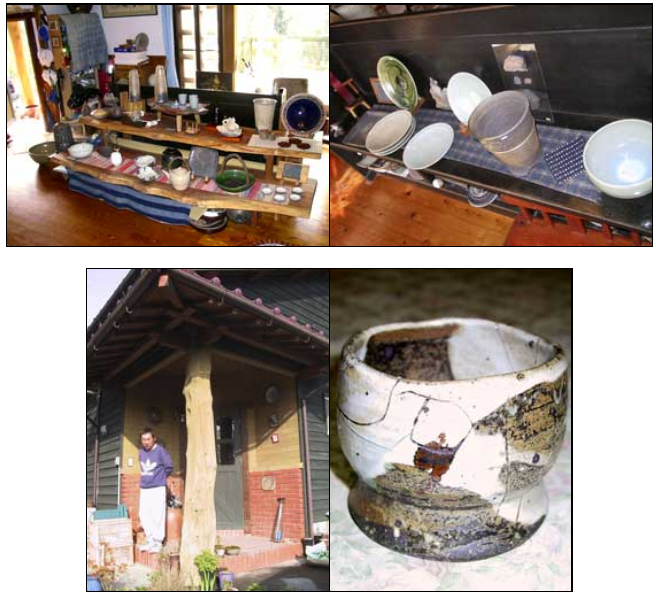

次に川沿いの「綾川陶苑」に行った。一番古い窯元である。ペンション風の建物が見えた。階段を登り、展示室の前に行くと、「御自由にお入りください」との看板が見える。店主はいないが、陶器が客を待ち構えるように並べられている。しばらく作品を手にとりながら、時間を忘れるような一時。いろいろな作品の中で、平凡かもしれないが、とても温かみを感じる茶わんが私の心を放さない。作品には相性がある。気に入ったので、店主を探すが、どうやら奥に窯があるようなので、近くに行き、器に彩色をつける作業をしている店主がいた。陶器のいずれにも名前が書かれていないので、その理由をお聞きすると、「手間がかかるから」との返事。「陶工の生涯は、土と焔との対話にあけくれる・・・しかしものをいわぬ相手だけに気苦労も多い」という作風を形づくる人柄を感じた。

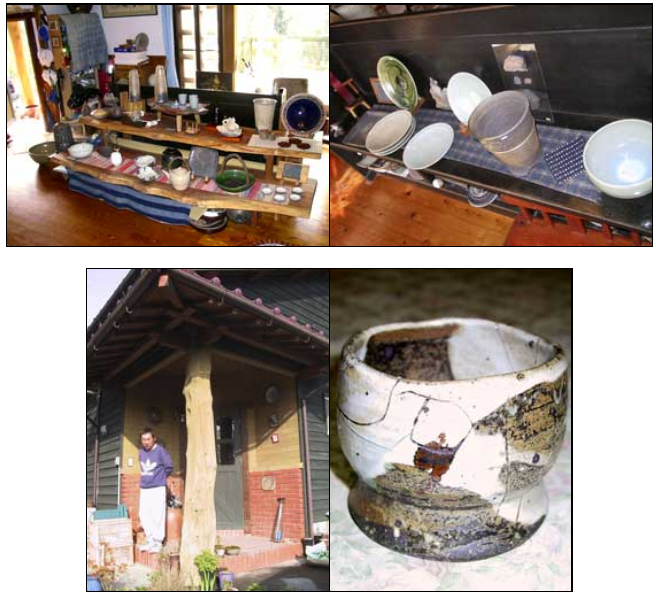

次に川をわたり、「元町窯」に行く。「『手造り・手描き』という器本来の姿を見詰め直し、伝統の心と技に現代の感性を取り入れた器の創作に日夜研鑽している」という窯元。部屋は確かにもてなしの心に満ちている。玄関に薪を置き、「元町窯」の大きな看板。明らかに、存在感がある。しかし、一歩中に入ると、畳の部屋に作品が並べられ、とても優しい雰囲気がある。そしてお茶を出していただき、いろいろ作品の説明をしていただいた。新作を教えていただこうと、綾に来てはじめて名刺を渡すこととなったが、それが意外な展開に。日本福音ルーテル宮崎教会で宣教師をなさっておられた方の娘さんが店主の日高さんの御夫人とのこと。私の大学の恩人であり、かつ関係の深い方である。突然に大学と教会の歴史がよみがえる。買い求めたものは、木の幹の味わい茶わん。宮崎という温暖な県で、寒い冬に暖を与えられる木の器を手に入れることができた。その陶器には、かじかんだ心をとかす、温もりが込められているような気がした。

「陶房八十一」を探し、たどり着いたところにきれいな花が咲いていた。そして坂を登ると窯元があった。確かに展示室は決して大きくないが、はっきりとした黒の器、絹ような温かみのある白い器、そして淡い肌色のような器と、ポリシーが徹底している。焼き物のことをお聞きする陶元が説明するやさしい言葉とは別な、陶器の強い個性を感じた。私は、白の陶器を買い求めなかったことを、今としては後悔しているが、その時には強い黒の茶わんと、その個性を中和する淡い色の茶わんを所望した。「普段の生活に潤いを与える、そんな器造りを心がけています」とする興梠氏の意図が良く分かる。

「大原陶苑」にたどり着くには、なかなかの努力を必要とした。そして、その作品に出会ったのは、最初に立ち寄った「工房ひむか色」であった。そして、熱心に綾の窯元の説明をしてくださった女性が、「大原陶苑」の窯元の夫人であったこと。作者のポリシーは湯のみ茶わんを見ていただければ一目瞭然。照れながら説明くださる窯元の作品のイメージには、発想を大切にしようとする姿が伺える。そしてその発想の原点を、私は自然の美しさと変化、そして厳しさと感じた。生活の拠点である自宅に、いろいろな作品が並べられていた。何か、プライバシーに踏み込んでしまった気がして、申しわけなくも思ったが、自分の作品を見ながら、家族と食事をするなんて、なんて贅沢だろうかとも思う。宮崎市までの道順を教えていただき、充実した探検を終えることができた。「時間とはつくるもの!!」

綾町の様子は旅日記にものせています。

投稿日 03年04月15日[火] 12:41 PM | カテゴリー: 思い出記,焼き物紀行

松の火の粉がついた皿

田園調布教会に講壇奉仕で行った帰り、東急の駅までの間に、いくつかの陶器の店があった。駅から南に歩き、右に一つめの店で、この皿に出会った。お願いした説明書は、数年たっても届かないが、この緑の深さと赤い斑点に気持がひかれた。初めて見た時は、決して手が届かない値段ではないが、気持を固めなければ買えない値段であった(1万円から3万円の間)ので、まずは退散。もしそれでも買いたくなったのなら、買おうと思った。しかし、これを欲というのか、数日して、神奈川県の仕事で横浜に行く時、思いがつのった。そして、もし帰りに寄れたら買おうと思い、結局買える時間に田園調布駅に着いた。

まだ、その焼き物は、私を待っていたかのように、飾られていた。いくつもの支店がある店なので、その皿に関するもう少し詳しく、丁寧な説明がなされた方が良いと思ったが、良いと思った私の責任で、喜んで買わせていただいた。

今、大きさから、その色から、また波のように押し寄せる表面から、実は妻からもっとも好評な皿として使われている。20数センチ四方の皿は、家の癒しになっているのである。でも、飾られていた方が、威厳があり、輝いていたと思っているが、親しみは今の方が大きい。

萩焼

萩焼は、私がもっとも好きな陶器の一つ。名前においても、全国区である。1に焼け、2に土、3に作りと言われる。その焼き具合は、「ざっくり」と、または「かたく」焼かれたもの、窯の中で変化を起こす、すなわち窯変と、それぞれ趣きがある。私は、この写真のような、独特の青色の陶器が好きである。

何度も、山口県では宇部、徳山、下関等に行ったことがあるが、時間の制約もあり、萩に行くことはできなかった。そしてこの萩焼を手に入れた所は、青森市。それも、青森県の特産物を豊富に置いてあるセンターの展示場で、出会った。展示されていた各種の焼き物を見ていて、光り輝いていたのが、大屋窯窯元濱中月村氏作の萩焼。本州の最北で、本州の最西のすぐれものを手に入れた。これを出会いと言う。

行くことはできた「大久保窯」との出会い

何年前になるだろうか。宮城県の仕事の後、栗原郡へ行き、講演が終わった時、担当の職員のSさんから、近くに有名な窯元があることを教えていただいた。知識の乏しい私は驚いて、「何焼きですか」とお尋ねしたら、大久保窯とお答えになった。そして時計を見ると、まだ約2時間の余裕があった。「行くこと<は>できます」という御厚意に甘えて、お連れいただいた。

畑を見下ろす丘の上に大久保窯があった。そしてその門に立って、しばし立ち止まった。なんとも大きな古い家。そして整然と自然の中に立っている家。入ってしばらく探索するも、作品の多さと、中の雰囲気のすばらしさに、思わず私の時間が止まった。そして村上世一氏がおられ、作品のお話をたくさん伺うことができた。しかし、実際の時間は止まらない。職員の方から促されるまで、とても楽しく、充実したひとときを過ごすことができた。同時に、「行くこと<は>できます」という意味が痛い程よく分かったひとときでもあった。

私は、1階の茶をいただくテーブルの前に飾られた中から、しょうぶの花が優しく描かれた直径45cm程の大皿と、中2階にあったひとまわり小さな皿を並べ、値段をお聞きして、どちらにしようかと大いに迷っていたところ、「どうぞお2つをお持ち下さい。最初に申しました1皿の値段で結構です。そしてこの本も差し上げます。」との御厚意。しょうぶの花の大皿は学長室に、もう一つの皿は、自宅の2階の棚に置かれている。

青岩窯

私の父は、西洋の陶磁器が好きだった。でも、私に残したものに、意外な陶器がある。青自硫唐草文皿(快山造作)と青岩窯(糸ニ関作)と読むのだろうか、その2つである。その良さは、言うまでもないが、母からもらったかたみとしてのこの陶器は、私にとって、理解ができにくいものである。なぜなら、その美しさは私好み。父の趣味とは違う。たまたまのことかもしれないし、父の遺言かもしれない。

大切にしたい。

撮影 渡邊 亜希子氏

撮影 渡邊 亜希子氏

投稿日 03年04月10日[木] 12:17 PM | カテゴリー: 思い出記,焼き物紀行

ほたて釉の湯呑み

青森県に、県の仕事で来させていただいた時、帰りに寄り道をして、市内の陶芸の店に立ち寄った。店の裏に電気窯があり、店主が創り、販売する。「陸奥美(むつみ)焼」という。店内には、いろいろな陶器があった。「ほんのりピンクの<りんご釉>、ほたて貝の粉でつくった<ほたて釉>、炎がおりなす自然の美しさ<焼締>等々」

ほたて釉は、青森県で特産の帆立貝から大量に出る貝殻の利用をめざしたもので、貝殻の粉とともに他の原料をまぜ、1,300度で焼き上げたものである。そこで平内の帆立がとてもおいしいと思っていた私は、さっそく買い求め、そして同じサイズのりんご釉ができたら、送ってくださいと約束して帰った。

その湯呑みの高さは約20cm。なかなか重宝している。

虹色の花瓶

岡山市にもたくさんの陶器店がある。そしてその陶器店を分類すると、3つに分けることができる。1.高価な数々の陶器を並べ、頑に質の勝負をする店。2.展示に工夫をしたり、備前焼に留まらす、幅広く陶器を集める店。3.備前焼の特徴を前面に出しながら、ある程度値段を抑えた土産物としての陶器を中心に販売する店である。1の店は、情熱をもって、なぜこのような値段になるのか、品物の価値と、店主の目利きの良さを語る。非常に勉強になるが、なかなか帰るきっかけをつかめなくなることがある。2の店は、デパート感覚とでも言えようか、特定の関係者とのネットワークを活かしながら、展示の方法や、ライト、会場の雰囲気に工夫をこらす。店主は、客の通行人感覚を大切にしつつも、客の買いたいと思うタイミングを逃さない。3の店は、奥のガラス棚に高価な作品をいくつか並べ店の品位を保ちつつ、旅行客を狙い、決して手の届かない値段の陶器を置かない。観光客の、思い出を持ち帰りたいというニーズに、手頃な値段の陶器で応えようとする。

私は、仕事の谷間の昼休みや夕方、または仕事の終了後に、陶器店に立ち寄ることが楽しみである。ある年の夏のまっただ中、岡山県社協の2日間の仕事の合間に、会場の近くにある陶器店に行った。2階が展示室になっており、定期的にテーマを変えながら、陶器を揃えているそうだ。

2階に上がって、ある花瓶が目についた。私は、まず展示会場の全体を確認する。7~8畳の展示会場のほぼ中央に、その花瓶が置かれていた。いや、私を待っていたというべきか。虹のような配色と、空と地面を描いた、自然のすがすがしい空気を感じた。

國造焼窯元3代浩彩の作品、焼錦窯変花瓶である。鳥取県倉吉市にあり、明治中期に、初代がその土を生かし、生活の形を造り続けた。面識はないが、3代目は、1949年生まれで、私と同世代でもある。その繊細な作風が、私がイメージする備前焼とは好対象で、それだからであろうか、夏の熱い日に、緑葉がいっぱい茂った木立の下で、すずしい風を受けているように感じた。他にも数々の陶器が並んでおり、それぞれのデザイン、色彩、そして大きさや値段等を確認したが、今にして思うと、高さ約23cm、直径約8cmの虹色の花瓶を手に入れるための手順のようにも感じる。

備前焼きとの出会い

私にとっての出会いは、時々岡山に仕事で来て、岡山市内の陶器店。そして始めて買ったのは、吉祥寺の東急イン前にある陶器店である。そこで、備前焼きの話を聞かせていただいた。戦前は、今ほど人気がなかったと聞く。それが、山陽新幹線が開通した頃、一気に窯元が増え、窯友会所属の窯元約20件、作家は会員以外も含め、400人に達しているそうである。

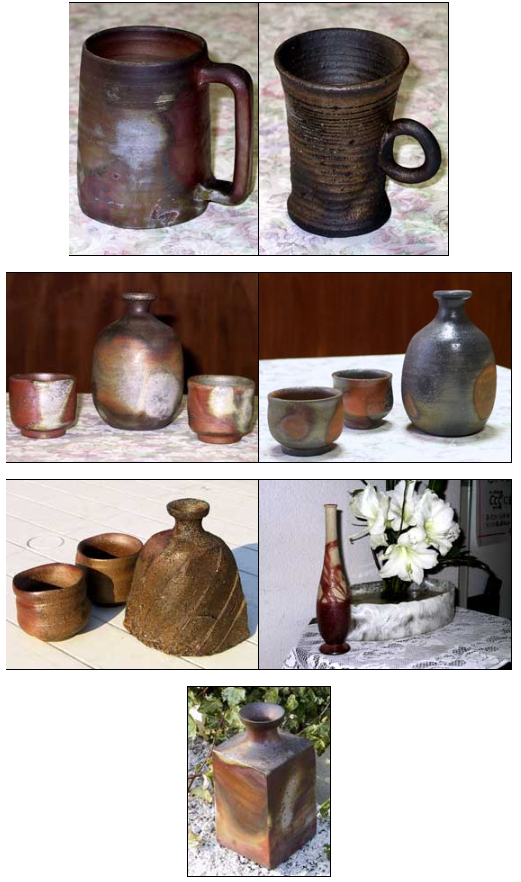

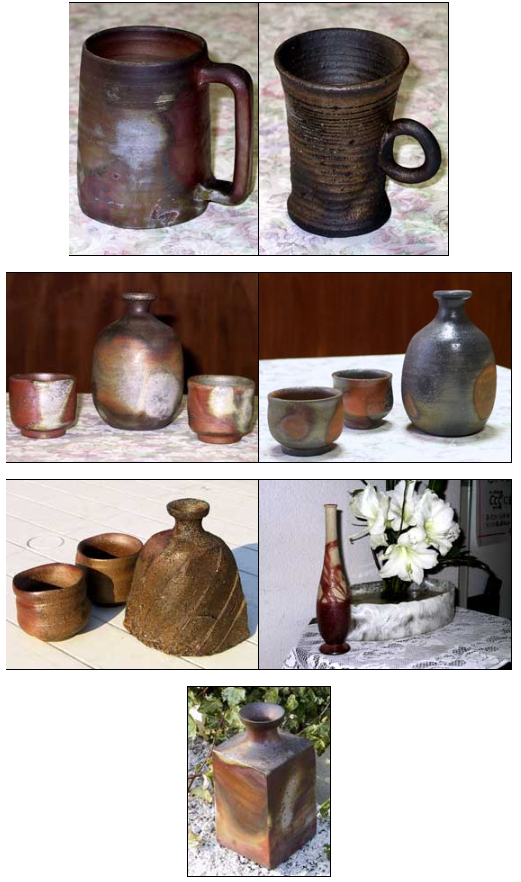

私は、備前焼きの美しさは、大地の豊かさと、窯の中で火がつくり出すその偶然性、個性にある気がする。何でもオートメーション化し、そして規格化し、個性を失うか、もしくはあまりにも個性的な商品が寸分も違わず大量生産される。しかし、備前焼きは、鉄が散って黒々としたものや、レンガ色の模様が黒い地面に浮き出ているものが、高価であるともお聞きした。それも、KKD、すなわち経験と勘、そして度胸の世界でもある。高価なものは、天井知らずだから、私でも買えるもの、そして私が気にいっているものをお伝えする。

私にとって、それぞれに思い出があるもの。一つは、備前焼き始めて吉祥寺で買ったもの。日本社会福祉学会全国大会のシンポジストの責任を果たし、翌日ほっとして倉敷を歩き、出会ったもの。竹の筒に入れて焼いたと聞いたもの。友人からもらったもの等々。今も、忙しくてあまり使う機会はないが、時間が出来ることを楽しみにしている。何故なら、備前焼きは使い込む程に味わいが変化すると聞いているから。

津軽金山焼

それぞれの地域には、それぞれの窯があり、作者の個性と、土と火を生み出す自然がある。津軽金山焼は、私にはあまり馴染みのない名前であったことは事実。私が陶器を好きなことを知った青森のある方が、講演の感謝のメーセージを添えて、大皿を送ってくださった。陶器の入れ物の蓋をあけて、思わず息をのむ。たたくと響きわたる「音」と、厳しい自然の中の「風」、そして生命をはぐくむ「土」を感じた。

津軽金山焼は、釉薬を使わず、金山の大溜め池の底に堆積していた粘土と、風雪に耐えてきた大量の赤松を使い、1300度の高温でじっくりと焼く、「焼き締め」の手法が用いられているそうだ。

とても良い出会いであった。

投稿日 03年04月05日[土] 12:25 PM | カテゴリー: 思い出記,焼き物紀行

私が各地で出会った、思い出の陶磁器たちをご紹介していきます。

肥後小代(しょうだい)焼

最近、熊本市を訪れる機会が多くなった。しかも、健軍教会において、学校法人、社会福祉法人、宗教法人間の連携が具体的に話されており、新たな歩みの始まりとなる場であることを願う。

市電で健軍に向かう途中、肥後小代焼という看板が見えた。それ以降、時間があったらと思っていたが、何度目かの時、見に行く時間ができた。一人、うきうきしながら店を探した。とても品のある、旧家を改造した家に見えた。

中には、作品がいっぱい並べられていた。そもそも小代焼は、1600年代に肥後の藩主であった細川家の御用窯として創設されたという。「器形素朴、垂釉は古雅でかつ鮮麗、高尚な郷土の銘陶」として、特に茶器として珍重されていた。しかし明治になってその伝統は途絶え、昭和初期に近重治太郎によって復興され、現在にいたっている。

これは、本来の小代焼の代表的な茶器ではない。しかし、その粘土が流れ出るような模様と、それをしっかりガラスで押し込んだようなデザインに興味を引かれた。なかなか味わいの深い湯呑みである。

天領窯

熊本空港で、大山陶苑天領窯と出会うことができた。何気なく歩いていると、通りの奥に、いくつも並べられていた。とても綺麗な色と、斬新なデザインに関心をもち、しばし立ち止まって見ていた。

天領窯は、地底から湧き出た天然の山錆を釉薬に使い、赤色は、炎の渦巻きによって自然にできる熔変色だと言われる。

クリスタルのワイングラスを陶器にしたよう。時代は異なるものの、オランダやポルトガル等との交流があった時代に、日本人の好みを追求したデザインのような気がする。またワインカラーがコップの口許を彩り、それと対照的な土の土台が支える。

私としても、気に入ったコップである。

陶片木

松本に、確か15年前に来て、ホテルに泊まり、原稿を書いた。それが、『差別と人権 高齢者』(雄山閣)に納められている「老人福祉サービスの現状と課題」であったと思う。出版社からの矢のような温かい依頼に意を決して、2泊3日集中して書き上げた。なぜ松本にしたかを、正確に思い出すことはできない。多分、涼しい場所で頭を冷やすと原稿が書けるのではないかと、思ったような気がする。

疲れて街中を歩いた。当時の駅は、今と比べると確かに情緒があった。雪山のバンガロー、ペンション、山小屋のような情緒がかもし出されていた。古い街並を歩くと、そこには「陶片木」という看板があった。中には、店主が全国回って集めたもの。茶器はとても高かった記憶がする。そして、何かドンブリのようなものが、何十万もすることに驚き、どこが良いかと店主に聞くと、「作者の名前と実績による。但し、本人が良いと思うものが一番本人にとって良い」とのアドバイス。当時で、5個1セットで約6,000円を支払ったと思う。気に入り、私としては精一杯の贅沢であった。でも、「本人が良いと思うものが一番本人にとって良い」という教訓は、今でも生きている。

2002年に県社協の仕事で松本を訪れ、夜、友人たちと街を歩いた。そして陶片木の前に来たら、多分店主と思うが、2階で創作していた。「自分が納得するものが一番良いのだろう。」そこに趣味の原点があるような気がする。

ギャラリー土夢

茅野市内を通り抜け、蓼科に向かう途中に、突然看板が見えた「ギャラリー土夢」に立ち寄った。私は陶器や磁器が大好きで、時間が許せば窯まで行く。条件反射的に入ると、皿、湯呑み、動物等々が飾られていた。動物もユニーク。それぞれ趣は異なるが、イメージをいくつかあげると、古代壁画、中近東風、晩年のピカソのデッサン等。窓の外にも作品が並べられており、私は、まさにギャラリーとして十分楽しんだ。ちなみに買ってきたのは、写真の湯呑み。

但し、これは神奈川のお蕎麦やさんから頼まれて造っているお椀とのこと。でも湯呑みとして使っている。蕎麦の風味も楽しみながら。

黄瀬戸

思いがけず、岐阜市で黄瀬戸と出会った。県から講演の御依頼を受け、前夜に長野から中央本線に乗り、岐阜に来ていた。ゆっくり景色を見ながら移動しようと、グリーン車券を買ったが、外はあいにくの曇りで、暗くてまったく景色が見えない。そして時々見えるのは、通り過ぎる駅と街の灯かり、そして時として併走する車のライト。明らかなことは、私が乗っている列車は、こうこうと光がともり、外からはっきりと見えること。まさに水族館のくじらのよう。しかも、残念なことは、特急列車が揺れるので、仕事はできなかった。突然開いた「まったくの空間」。明日に期待すれば良いと、居直った。

期待した明日が、まさに当日で、空はまっ青な晴れ。ひとり出歩いていると、目についたのが、高島屋で催されている陶器展。作者は、30代より心機一転、芸術としての陶器の創作の世界にはいる。そして、黄色の世界を開拓する。私は、この黄瀬戸に出会い、奥深い味わいに立ち止まった。そして、1セット5皿を買った。

瀬戸市が私の母の故郷であり、たびたび休みに遊びに来ていた私としても、人間国宝であった人の作品以外は、思いあたる作品はない。はじめて自分で納得して買う瀬戸である。

彼は、日本橋三越でも個展を開き、私も妻と行ったが、どうしても私が買える値段ではなかった。気に入る作品は、どんどん遠くなるのか。またどこかできっと会えるだろう。

備前焼大皿

岡山に仕事で行く機会がたびたびある。その時、時間があると、私は倉敷の街並を歩く。そして、たくさんある店をまわったが、一軒の店が私のお気に入りである。陳列された陶磁器の特色、店の雰囲気、店主の対応、そして値段設定が微妙に違う。頻繁に訪れることはできないので、店の人は多分私を知らないが、機会があると手頃な1つは買うことにしている。

30歳代後半になってから、陶磁器への嗜好が変化した。それまでは、模様がはっきりしたもの、磁器のように、ある意味で光が反射されるようなものが好みであった。

しかし、今は焼き方、窯においた場所と熱によって模様に変化を見せるもの、光を反射するのではなく、受けとめるような土や自然のような印象を与えるものが好きである。その代表の1つが備前焼である。現在、300人近くの陶芸家がいるとお聞きした。

数年前になるが、私はその店で、ある皿に出会った。確か30cmの皿であった。その模様が気に入り、店主に「これより1.5倍程の大きな皿がありますか。申し訳ないですが、予算は限られています。」とお聞きした。その当時は、大きな皿に関心を持っていた。店主は、「分かりました。今店にはありませんが、この陶芸家の山下譲治さんにお聞きして、可能でしたら御連絡します」と答えてくださった。

それから約半年。時間とともに期待が薄らいできた時に、店主から電話があった。「お約束のものができあがりました。本来店頭に並べますと、お約束の値段の3倍になりますが、結構です。遅くなりましたので、郵送費も私の方で負担いたします」と。

届いた作品が、写真のものである。縦29cm、横52cm。そして波打つ模様。私にとって、とても思い出の深い、自然の大地の温もりと息吹きに抱かれた作品と出会うことができたのである。

肌色の備前焼花瓶

土の色が備前焼であると思っていた私にとって、この花瓶を始めて見た時は、とても驚いた。素人であるから、正確かどうかは分からないが、竹の筒に入れて焼くとこうなるらしい。窯の火の強さから、炭になった竹が守ったのかもしれない。瀬戸の「しの焼」を思い出したが、釉薬も色合いの違い、むしろ自然な創作になっていると思う。

あえて言うなら、化粧のしない人肌。土色の備前には、生命を生み出す力が秘められているとしたら、この花瓶には、熱い血が流れているようだ。そして竹が灰になってもそれを守り、生み出し、そして花瓶が優しい輝きを放っている。

作者は、黒田儀男氏である。

投稿日 03年04月01日[火] 12:30 PM | カテゴリー: 思い出記,焼き物紀行

一度食べたら忘れられないものがある。それは、いつもその時になると思い出すものでもある。

六日市で食べたミニトマトは、ほんとうにおいしい。すっぱくもあり、しかし甘くもあり、さらにさっぱりしており、しかも見た目にも美しい。六日市で教会関係の方とバーベキューを楽しんだ時に出会ったのが始めて。私は、このミニトマトを収穫している場所が近くだと聞き、時間を見つけて訪問した。ハウスの中では、喜太郎のシンセサイザー(シルクロード)が聞こえており、このトマトはその音色に育てられていたのだった。家に送ったが、私が留守をしている間に、一気になくなってしまっていた。多くの歓声を受けながら。そのなくなり方も、まさに喜太郎らしいのかもしれない。

また、近くに田んぼでは、鴨による米栽培がなされていた。とても費用がかかるが、美味しいとのこと。事実、六日市のコシヒカリは、新潟の魚沼のコシヒカリと比べて決して劣らないと、私の味覚は判断した。

このような夫婦が健在である限り、地域は決して潰れない。そしてそれを応援するのが、メディアであり、情報ネットワークだろう。努力し、苦労し、夢を持って、発想豊かな仕事をする人々が認められて当たり前の社会が、未来を期待できる社会である。

—————————————————

ミニトマトの作者さいとう農産からのたより

『紅い真珠を食べて味ま専科』

数あるミニトマトのなかから又々お求め頂きありがとうございます。

このミニトマトのおいしさには秘密があります。第一に小さな苗の時から喜太郎のシンセサイザー(シルクロード)を聴きながら育ったもので、水気耕音楽栽培といいます、第二に育つ過程で、ぎりぎりのストレスを繰り返し与えつづけます、第三に苗は種を播いてつくったものではなくいらなくなった脇芽を挿し芽の方法で育てたものです。しかもハウスの中は太陽の光と暖かさが保たれ、養液は十分に濃い肥料と酸素が与えられて生育を助けています。特に挿し芽は主根がなく毛根だけで成育するので、樹自体が弱くそのため子孫を残そうとする種保存の法則がより強く働いて結局おいしく美しい実ができるというわけです。

寒い冬を越したり、なにか我慢していきていくとおいしい実ができます。動物に比べて11臆年も長く地球に生きその大半を水中で過ごして来た植物は今こうして再び大切に水気耕音楽栽培として育っているのです。

完熟で収穫するために割れた実ができます。それをジュースにしたのが真珠の涙(ミニトマトジュース)です。国内でも類をみない逸品です。併せてご賞味下さい。

紅いミニトマトが農園でお会いできる日を楽しみにしています。

HAVE A NICE DAY!

さいとう農産

卒業生が3名来てくれた。久しぶりの再会である。

それぞれが、それぞれの地で、それぞれの人生を築いている。それが私にとって誇りである。

また、翌週は、札幌市民生・児童委員大会の講演のために札幌に行き、卒業生諸君と会食をした。御夫婦を含め、3人が所要で来られなかったが、今の思いをなかなか熱く語った。そして、身近に関係者がいることを、それぞれが知らなかった。

函館に転勤中の竹花さんご夫婦と、5人のお子さん(1人は塾だった)と、お食事をする機会が与えられた。国家公務員である竹花君にとって、函館は2度目の転勤。そして夫人も本学の卒業生である。

2人が在学中は、よく食事に行った。とても明るい夫婦である。年賀はがきに家族の写真が載っていないなと思っていたが、今は写真にあるように7人家族になっていた。

竹花君御自慢のビールをいただき、そして夫人の御自慢の手作り料理。手際良くつくる姿に、一家を支えてきた力強さを垣間見ることができる。一歩一歩積み上げてきた実績が、今日の竹花君を支える。

竹花夫妻の学生時代の思い出が、一気に花を咲かせる。とても楽しい時をいただき、心より感謝したい。

宮崎県の高鍋駅には、線路をはさんで石井十次記念碑がある。石井十次先生は、孤児の父として、多くの子どもたちを育て、守った先駆者。岡山孤児院20周年を契機に(1907年=明治40年)宮崎県の茶臼原に孤児院を移動。1905年の東北凶作に際して、800名の孤児を受け入れ、広い地を求めて、宮崎に孤児院を構えた。陽の当たる地域の陰で捨てられる児童を保護する篤志家で、濃尾平野地震等の自然災害と家族による扶養が期待できない子どもたちのために、人生をかけた人である。

家族制度(小舎制)の導入、里親委託制度の促進、植民地と称する授産所を設置。また女工の労働条件の改善運動に取り組む。

岡山孤児院12則(1902=明治35年)でも有名。

家族主義=小舎制をとり全体の統一を破らない限り各小舎の特殊性を尊重、満腹主義=各自に十分食べさせること、宗教主義=形式的な信仰の強制でなく、人生における信仰の必要性を自覚させること、密室主義=個人的な話し合いによる教育、旅行主義=見聞を広めるように努力、米洗主義=米をとぐようにそれぞれの特質を現させる、小学教育=孤児院小学校で行う、托鉢主義=孤児院の維持を零細な寄付金募金によること。委託主義、実行主義、非体罰主義、実業主義

また、集合憲法(1913=大正2年)をつくった。

天は父なり人は同胞なれば互いに相信し相愛すべき事=万人の平等

天父は恒に働き給ふ我等も倶に労働すべき事=労働の進め

天恩感謝のため我等は禁酒禁煙を実行し収入の十分の一を天倉に納むる事=禁酒禁煙と収入の献金=募金活動

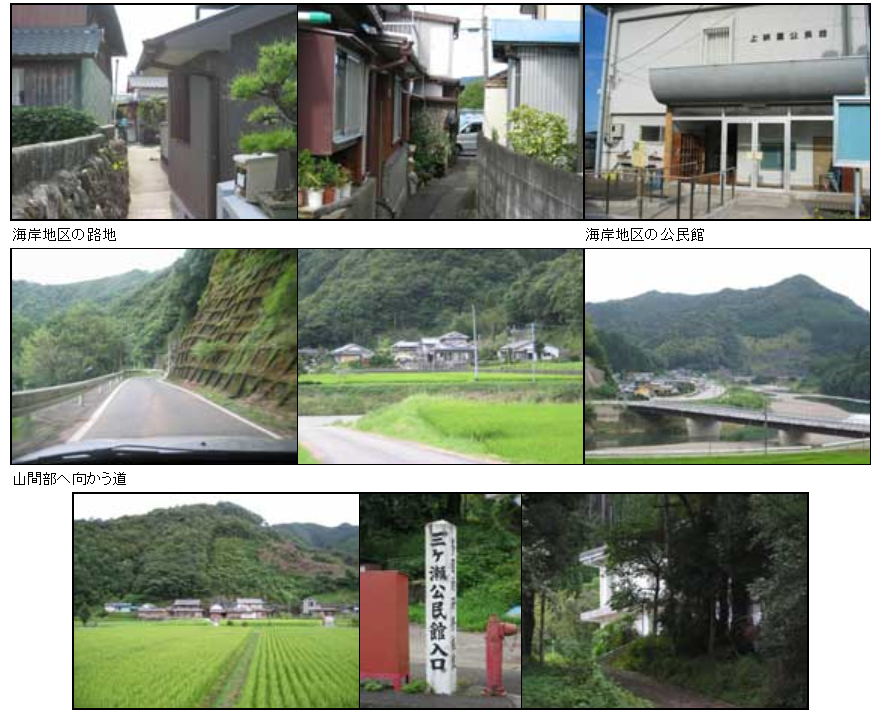

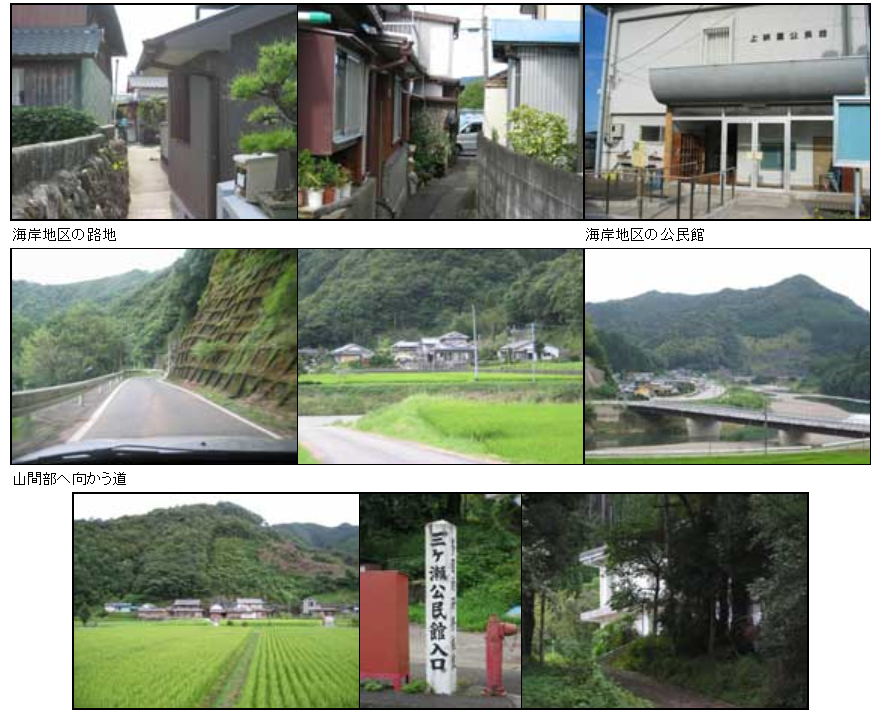

門川町をまわらせていただいた。一つは、海岸地区。車が通れない狭い路をはさんで、家が立ち並ぶ。高齢化率が高い。また一つは、山間部である。道路を数十分車で走ると、いくつもの集落に出会った。その集落で、ふれあい・いきいきサロンが行われている。また子どもたちが遊べるサロンも、行われていた。

それぞれの地域で生きたいという高齢者のその願いがかなえられるように、当たり前の思いが成し遂げられるように、多くの住民が活動を始めている。具体的なサロンは特集を御覧いただきたい。

山の豊かさと恵みを運び、それぞれの地区を通っていた川が、海に流れ込む。そこに、豊かな魚や貝が生きている。そのすべてが、門川である。

投稿日 03年03月01日[土] 4:02 PM | カテゴリー: 出会い,思い出記

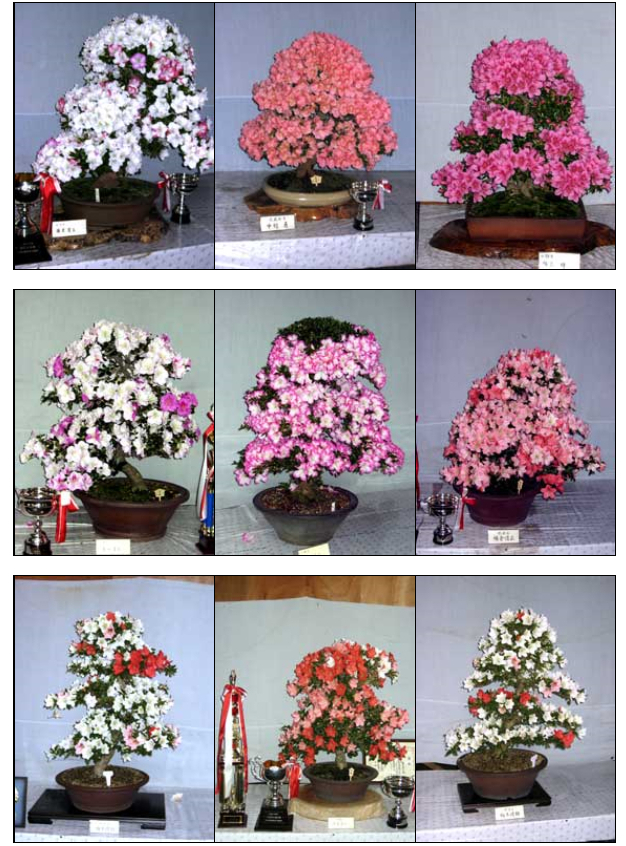

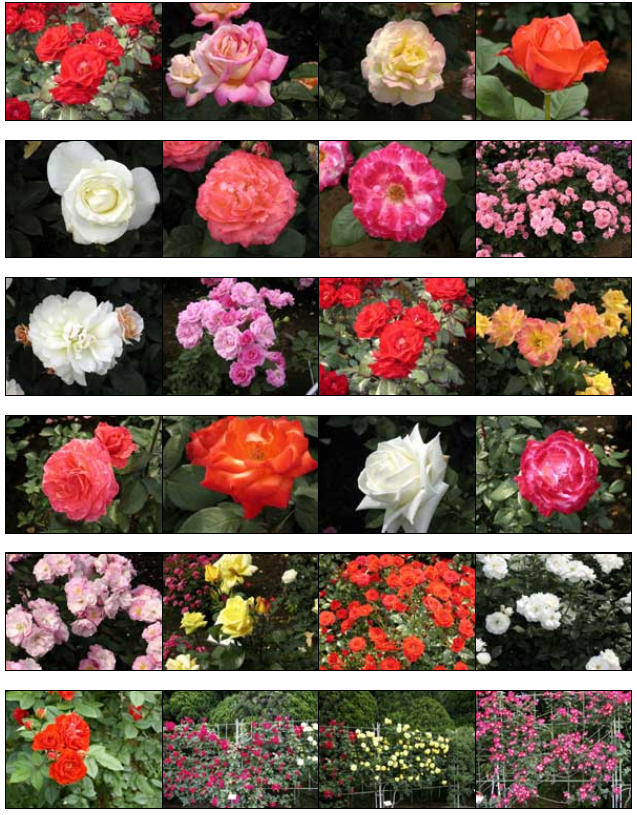

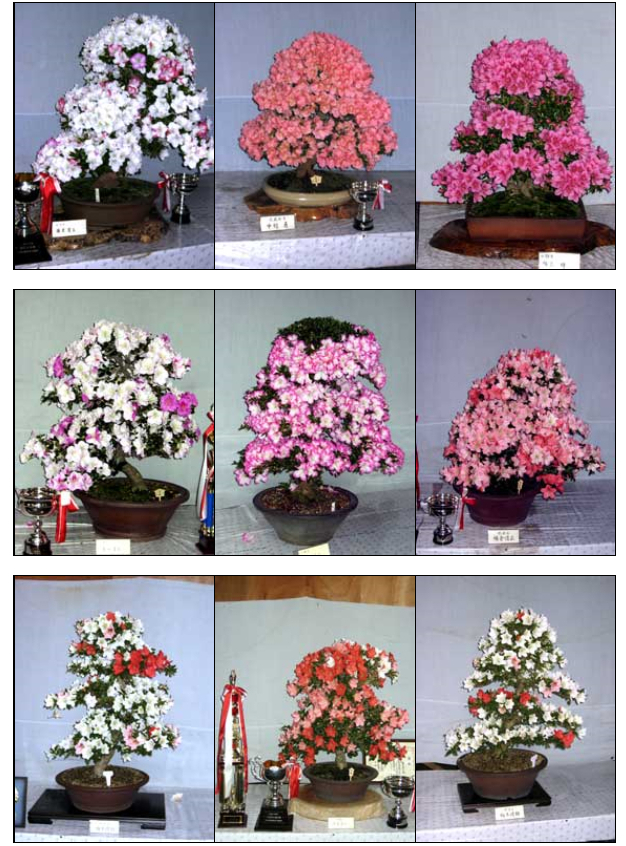

つつじ絢爛

近くの井の頭公園で、たまたま「皐月会」の品評会を見た。夕暮れの6時頃であったために、見物人はほとんどいなかったが、並ぶ何十ものつつじの鉢植えに引き付けられて、思わず自転車を降りた。

一本の木から、色の違うつつじの花が咲いているもの。花で枝が折れそうなぐらい咲き乱れているもの。静かにバランスよく花が咲いているもの等々、私にはとても面白く思えた。

そして、井の頭公園の木々に囲まれ、しかも夕暮れ時に、花を照らす裸電球に、風情を感じる。

三鷹の森ジブリ美術館

三鷹駅より専用バスに乗り、井の頭公園の中にあるジブリ美術館に到着することができる。その建物は、公園の木々や土、草花と調和し、独特の空間を創り出している。互いに排除せず、共存しつつ、かつ個性を強く主張する。互いが活かされる関係。

切符を渡し、美術館に入った瞬間、宮崎駿監督の世界に引き込まれる。すべての窓に張られるステンドグラス、地面から天井までの空間を横切る渡り廊下、絵を幾重にも並べ光を工夫することによって立体的に見えるパノラマボックス、子どもが思いっきり遊べるネコバスのぬいぐるみ、屋上に立つ巨大なロボット兵、おしゃれな喫茶室、驚くほど多種にわたる色彩とデッサンの絵、そして筆が置かれ、思わず自分が作業をしているような錯覚をもつ作品準備室。まさに宮崎駿監督の世界で実在するものと出会うことができる。

美術館のイメージについて、監督はこう語る。

「こんな美術館にしたい!

おもしろくて、心がやわらかくなる美術館

いろんなものを発見できる美術館

キチンとした考えがつらぬかれている美術館

楽しみたい人は楽しめ、考えたい人は考えられ、感じたい人は感じられる美術館

そして、入った時より、出る時ちょっぴり心がゆたかになってしまう美術館!

そのために、建物は・・・

それ自体が一本の映画としてつくりたい

威張った建物、立派そうな建物、豪華そうな建物、密封された建物にしたくない

すいている時こそ、ホッとできるいい空間にしたい

肌ざわり、さわった時の感じがあたたかい建物にしたい

外の風や光が自由に出入りする建物にしたい

運営は・・・

小さな子ども達も一人前にあつかいたい

ハンデをもっている人にできるかぎり配慮したい

働く人が自信と誇りを持てる職場にしたい

道順だの、順路だのと、あまりお客さんを管理したくない

展示物に埃がかぶったり、古びたりしないようにいつもアイデアを豊かに、新しい挑戦を続けたい

そのために投資を続けるようにしたい

展示物は・・・

ジブリファンだけがよろこぶ場所にはしたくない

ジブリのいままでの作品と絵が並んでいる「おもいで美術館」にはしたくない

みるだけでも楽しく、つくる人間の心がつたわり、

アニメーションへの新しい見方が生まれてくる場所をつくりたい

美術館独自の作品や絵を描き、発表する、

映像展示室や展示室をつくり、活き活きと動かしたい

(独自の短編作品をつくって公開したい!)

今までの作品については、より掘り下げた形で位置付けて展示したい

カフェは・・・

楽しみ、くつろぐための大事な所として位置付けたい

ただし、多くの美術館のカフェが運営困難になっている現状からも安直にやりたくない

個性あふれた、よい店をまじめにつくりたい

ショップは・・・

お客さんのためにも、運営のためにも充実させたい

ただし、売れればよい式のバーゲン風安売り店にしたくない

よい店のあり方を模索しつづけたい

美術館にしかないオリジナルグッズをつくりたい!

公園との関係は・・・

緑を大切にするだけではなく、10年後にさらによくなるプランをつくりたい

美術館ができて、まわりの公園も豊かになり、公園がよくなって

美術館もよくなったといえるような形と運営を探し、見つけたい!

こういう美術館にはしたくない!

すましている美術館

えらそうな美術館

人間より作品を大事にしている美術館

おもしろくないものを、意味ありげに並べている美術館

三鷹の森ジブリ美術館 館主 宮崎 駿」

(『三鷹の森ジブリ美術館 図録』前文、財団法人徳間記念アニメーション文化財団発行、2002年4月30日初版)

投稿日 3:31 PM | カテゴリー: 出会い,思い出記

« 前のページ