カテゴリ無し

コロナウイルス感染症は今までの関係を打ち砕き、不安、 恐怖、不信、怒りを生み出し、負の連鎖が広がっています。そして、貧困の拡大、関係性の危機の深刻化、虐待の増加が複合的に拡大し、私たちは未曾有の危機に直面しています。

私は、5区市行政、社協の計画策定に関わり、また東京都行政、東京都社協、全社協、厚生労働省の検討委員会で委員として、現在の地域生活問題と取り組みについて話しあっていますが、本年は、今まで経験したことのないほど、困難に直面している人々が広がっていることを実感しています。しかし、それに取り組む担い手が、日々仕事に追われ、疲弊しています。さらに、社会福祉を目指す人材が減り、福祉系大学、専門学校もダメージを受け、専門的福祉教育機関が危機に直面しています。ルーテル学院大学も、長く福祉教育の先頭に立ち、教育を進め、たくさんの卒業生がたくさんの分野で働き、社会的にも貢献していますが、経営は厳しいです。また、社会福祉現場では、応募しても人材が来ない状況が続いており、ケアマネージャーやケアワーカー、ソーシャルワーカーの確保が、各計画の緊急課題となっています。今まで、社会の根幹を築いてきた社会福祉活動や制度の根幹が揺らいでは、決して希望ある未来を描くことできないと心配しています。幅広い担い手が、当事者と協力して、共生社会づくりに取り組んでいくこと、一人ひとりの可能性を信じ、当事者の方々と共に歩んでこられた先人の実績を継承することが、切に望まれています。

私は、いつも以下の3点を申し上げています。⑴自らの働きを問い直す(コロナによって、さまざまな活動が止まり、孤立等の問題が深刻になった。改めて働きの意味・目標を確認し、実現可能な方法を見いだすことが必要である)、⑵あるべき地域ケア、地域の姿を描く(今日、地域共生社会づくりが目標とされ、実際に、各地域において、取り組まれてきた。 今、改めて問われている。「何をしたいか」「何ができるか」「何が求められているか」)、⑶協働した働きを強める (これからの勝負は、コミュニティの再生。様々な方法 を開発し、地域にある資源を掘り起こし、今まで築いた実績の上に、さらに協働した働きを始めたい。)ことを目指したいと思っています。

本年は、民生委員大学、石川県、宮城県、福島県、京都府、長野県、愛媛県、石巻市・女川町・東松島市ブロック、新潟市、川崎市、静岡市等のたくさんの自治体を訪問し、民生委員児童委員活動について講演を行い、今後、千葉県、さいたま市等も予定されています。私は、それらの研修を通して、委員の方々の日々の活動とお悩み、ご苦労をお聞きしました。本当に頭が下がります。そして、私は、そのお悩みが、委員だけの問題ではなく、まさに地域の問題だと考えています。委員だけにお任せするのは、全くおかしいですし、多くの福祉関係者もそう思っているのではないでしょうか。

たまたま、昨日、卒業生から、ラインが来ました。「先ほど残業中に警察から連絡が入り、孤独死した高齢者宅に、民生委員の名刺代わりのカードがあったから、生存時の状況知りたいから直接話したく、携帯番号教えて欲しいと」と問い合わせがあったとのこと。私は、「亡くなられた方の自宅にあった名刺が、その方の生きてきた証とは、あまりに悲しいね。でもこれが現実だね。何としても絆を取り戻そう」と返信しました。

地域の問題には解決困難な事例も少なくありません。しかし、地域の問題を地域で解決しようと、試行錯誤をしながら活動しておられる民生委員児童委員を理解し、応援するために、私は、以下のような取り組みを強化することが必要と思います。民生委員児童委員の苦労は、地域全体の取り組み課題そのものです。

そこで、私は、以下の点を強調したいと思っています。

⑴民生委員児童委員の役割と期待される活動について、ケア会議、計画策定会議、定期的な地域での話しあい等で確認し、合意を図ることが必要です。「自分が民生委員児童委員であったらできないことを民生委員に頼むことは、専門職、担当者の責任放棄である」といつも申し上げています。また、住民の孤立を防ごうとしている民生委員児童委員が孤立しては,活動が停滞してしまいます。選出方法、バックアップ方法を含めて、上記⑴⑵⑶の方針を、地域の関係者で確認して頂けないでしょうか。

たとえば、個人情報に関しては、各自治体で取り扱いが違い、たとえば災害時要援護者をどのように把握し、対応していくか、関係者の戸惑いは少なくありません。全国民生委員児童委員連合会は、令和5年5月に、『民生委員・児童委員活動に関する指針』を出し、災害に備える民生委員・児童委員活動の基本的考え方】として、1災害の発生が迫っている場合や発災直後は自らと家族の安全確保が最優先、2平常時において、地域ぐるみの要援護者の支援体制づくりに協力する、3発災後、安全が確保できた後、無理のない範囲で要援護者支援に協力すると示しています。防災・災害対応の責任は、基本的に行政にあります。ただ、発災の前後には、災害時要援護者の支援にとって、置かれている状況を把握する民生委員児童委員や近隣住民の役割は貴重だと思います。

また、認知症ケアや介護予防は、孤立予防であり、まちづくりそのものです。あり方を検討する中で、民生委員児童委員の役割の検討も加えて頂きたい。

⑵民生委員児童委員の活動を応援するための学ぶ機会、話しあう機会を大切にして頂きたい。ご提示しましたアンケート結果から、民生委員児童委員の方々が、住民の悩みを解決したいと日々葛藤なさっており、その意欲に応えるために、基本的な原則を含め、一人で抱え込まないで協働して取り組むことの大切さを継続的にお伝えすることが必要と思っています。例えば、初任者にとって、訪問活動でどのように住民に声を掛け、何を目的に住民との関わりを続けていくのか等、一つひとつの丁寧な確認が必要と思います。

私は、講演の前と後で、参加なさった民生委員児童委員の方々の表情が変化し、新たな気持で日頃の活動に取り組もうとして下さることをいつも願っています。

⑶なお、大分市の民生委員児童委員活動を支える仕組みは参考になります。愛媛県の研修の資料に掲載されていますので、ご覧下さい。

https://www.dropbox.com/scl/fi/8wwspgdpt2djugt90jaq4/2023.pdf?rlkey=1e75ocgl4ua3972q5w3vmzua2&dl=0

また、一日民生委員活動も実践されています。

https://www.dropbox.com/scl/fi/j3k39u3entl4czymeaggm/78.pdf?rlkey=wkx23ztta39eqk559m3458e5r&dl=0

⑷多くの講演(愛媛県民児協の研修レジメ参照)で述べていますが、単位民児協の役割と可能性について、十分議論をして頂きたい。そこでの定例会は、個々の方の疑問や要望にお応えできると大切な場所でり、様々な工夫がなされています。いろいろな情報を得て、何が自分たちにふさわしいか、検討して下さい。また、所属メンバーと一緒に、地域の資源(ひと:当事者、住民、民生委員児童委員、ボランティア、専門職等、もの:サービス、地域包括支援センター、児童相談所等の機関、コミュニティセンター等の施設、そして住民関係、知らせ:ニーズに関する情報、施策に関する情報等)を確認する作業をして頂きたい。

⑸それぞれの市町村行政、社協の事務局の強化が必要です。事務局は、地域ケアにおける協働の目的と意味を確認し、それぞれの地域に合った研修計画、活動支援計画を民生委員児童委員と一緒に立てて頂きたい。

私は、民生委員児童委員をめぐる議論は、どのような地域、地域ケアをつくっていくのかという、地域の関係者が住民とも相談しながら確認していくことであると思います。繰り返しになりますが、これだけ深刻な社会福祉問題が広がっている現在、私たちは当事者です。困難に直面する方々の支援が広がることは、自分自身が困難に直面しても、誇りを失わず、安心して生きていくことができる地域社会を築いていくことに他なりません。

私には孫がいます。彼らにこのような社会を受け継ぐことはできない。少しでも問題に取り組み、明日を夢見ることができる社会を受け継いでいきたいと思ってます。ジイジは、黙っていられない。

投稿日 23年12月14日[木] 3:36 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

大学の紅葉の写真です。礼拝堂の横にあります。

授業をしていると、時々、太陽の光が草木にあたり、感動を呼び起こします。大学の学ぶ環境は、様々な感動を提供してくれています。

投稿日 23年12月06日[水] 9:29 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ

2023年11月31日早朝、羽田空港から仁川国際空港に向かいました。途中に、雲の上に顔を出す富士山が、見送ってくれました。

到着後、車で、国際交流シンポジウムの会場であるCCMM(国民日報ビル)12階コンベンションホールに移動しました。韓・日社会福祉シンポジウムは、韓国社会福祉協議会、韓国社会福祉法人共生福祉財団が主催、社会福祉法人こころの家族が共催する研究会です。テーマは「グローバル時代の日韓福祉協力方案」で、日本からは、私と国際医療福祉大学大学院教授で、厚生労働省元局長の中村秀一先生が登壇しました。

私の報告は、テーマを「日本におけるソーシャルワーカーの今日的使命〜日韓福祉協力推進を目指して」として、特に以下の構成で報告しました。概要を述べさせて頂きます。

Ⅰ)今日の問題は孤立と貧困の深刻化

Ⅱ)今日の福祉政策

Ⅲ)今日のソーシャルワーカーに求められていること

1.生活困窮者自立支援制度の成立等を契機に、地域福祉コーディネーター(コミュニティソーシャルワーカー)という、「地域に出向いて様々な困りごとをキャッチし、その解決に向けて取り組むとともに、住民やボランティア、福祉関係者等と協力しながら誰もが安心して暮らせる、つながりのある地域づくりを進めます。既存の制度で対応できない問題に対しては、行政をはじめ多方面に働きかけて新たな仕組みを創出する」(全国社会福祉協議会)というソーシャルワーカーが社会福祉協議会に位置づけられている。

2.今までソーシャルケースワーク等の個別援助が中心であったソーシャルワーカーの性格が、地域福祉コーディネーター等による当事者の地域での生活を包括的に支援する地域支援が重視されるようになっている。私自身、かつては、地域支援を十分教えないで学生を社会に送り出していたのではないかと反省している。

3.2000年の社会福祉法の成立以降、従来の見守りや支え合いという地域福祉活動が、自助、共助、公助というケアシステムに位置づけられ、施策に取り入れられている。これを地域福祉の制度化とも言う。

4.確かに、今までの住民活動や当事者活動、ボランティア活動等のインフォーマルケアを軸とする地域支援が強化された点では、十分評価しているが、今日の住民関係、家族関係の脆弱化という地域の状況を考えると、どこまで共助が成り立つのか、課題も少なくない。

5.地域の共助を強化する取り組みと、総合相談体制等の強化という多機関協働による仕組みの創設を目的とする地域共生社会の実現を目指した政策が今日主流であり、一定の成果が生み出されている。他方、ボランティア活動の推進という社会改革を含めた幅広い活動支援が弱くなっているという指摘もある。

6.ソーシャルワーカーの専門性が広がるにしたがって、従来の社会福祉を超え、保健師、看護師、介護等の領域の専門職も関わっており、そもそもソーシャルワーカーとしてのアイデンティティはどこにあるか、問われている。資料1 またソーシャルワーカーの配置の条件が、各自治体においては曖昧である。

7.今、「生きる」一人の人間と、専門職が把握する利用者との狭間がなかなか埋まらないと事実が、利用者の決定的な不満を生み出している。悲しみや痛みを感じ、喜びや感動する心を抱き、自分らしく生きたいと葛藤し、人間としての誇りを生きる糧とし、安心する心の拠り所を求めさまよう、そうした人生を一歩一歩積み重ねて生き抜いてきた利用者とともに、専門職は歩いてきたのでしょうか。専門職は、そのことをたえず検証していくことが必要である。人間理解の問題でもある。

8.従来のように、国が示したことに従い、自治体が実施するという仕組みは、少なくとも福祉領域においては、中心ではない。国は、単一の形を提示していない、各地域の特性に基づいた接ぎ木の施策を実施していかなければならない。しかし、地域間格差が顕著になってる。

ちなみに、韓国の地域福祉課題は日本と同様です。また韓国にも日本と同様の名称をもつ「社会福祉士」がおり、2018年の社会福祉事業法の改正で、各種団体の認定であった医療社会福祉士、学校社会福祉士、精神保健社会福祉士、の国家資格化が決まり、社会福祉士養成課程も改正され、大きく転換したとのこと。(髙橋明美「韓国における社会福祉士の養成と現況」)。なお、社会福祉従事者は、資格の取得が前提とされ、また従来のソーシャルケースワークといった個別支援が重視されているとお聞きしました。さらに立命館大学の呉 世雄(オセウン)先生からも「韓国のソーシャルワーカーは、ほとんどの場合、「社会福祉士」国家資格を持つことが前提となります。1級と2級があり、2級は4年生大学の社会福祉学科で指定科目を履修すればとれる資格で、1級は国家試験を合格したものだけに与えられます。社会福祉士が働く現場は、社会福祉館(隣保館のような機能、なお政府主導で整備されたもので、社福法人や宗教法人などの民間非営利組織に委託して運営。日本の事業型社協に近い)や各種別の相談機関(高齢・障害・児童など、日本と同じく専門化されている)、福祉サービス提供機関など多岐に渡ります。また、市町村行政には、社会福祉を主業務とする専門の公務員(社会福祉専担公務員と言います)が配置されています。なので、日本のように福祉以外の部署に定期的に移動することはありません。」とのことであり、私は互いに学び合う機会は大切であると考えています。

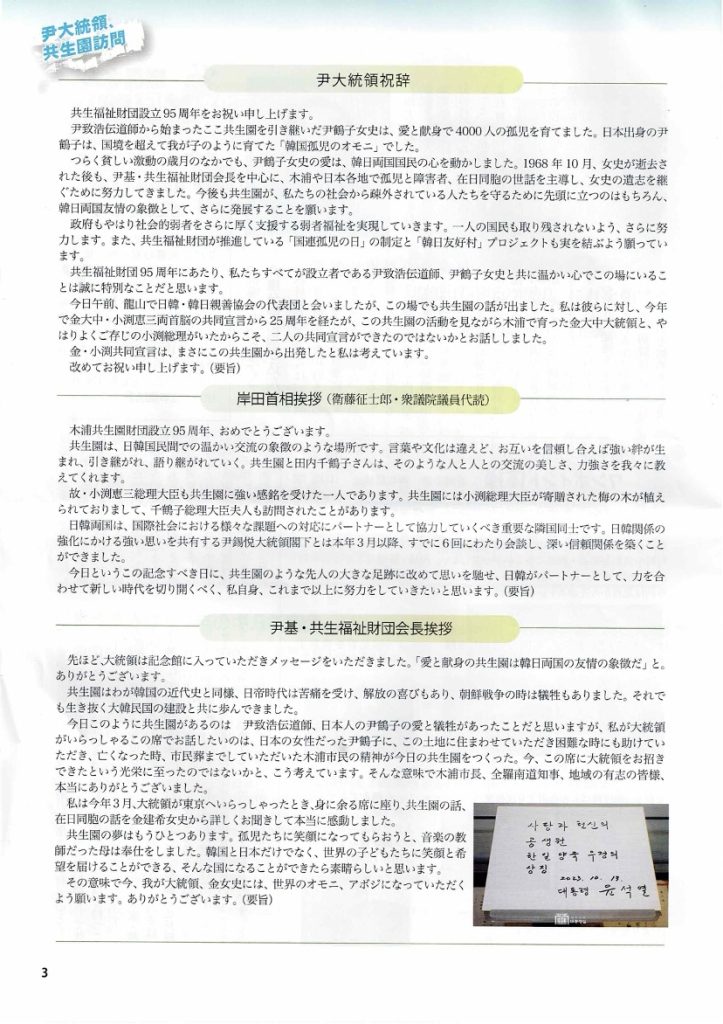

2日目の11月1日には、孤児の母と言われる田内千鶴子先生が、韓国の3千人の孤児を育てた、韓国南部の木浦にある共生園を訪問しました。写真の右が、共生園です。敷地には、相談機関等のさまざまな施設が設置されていました。

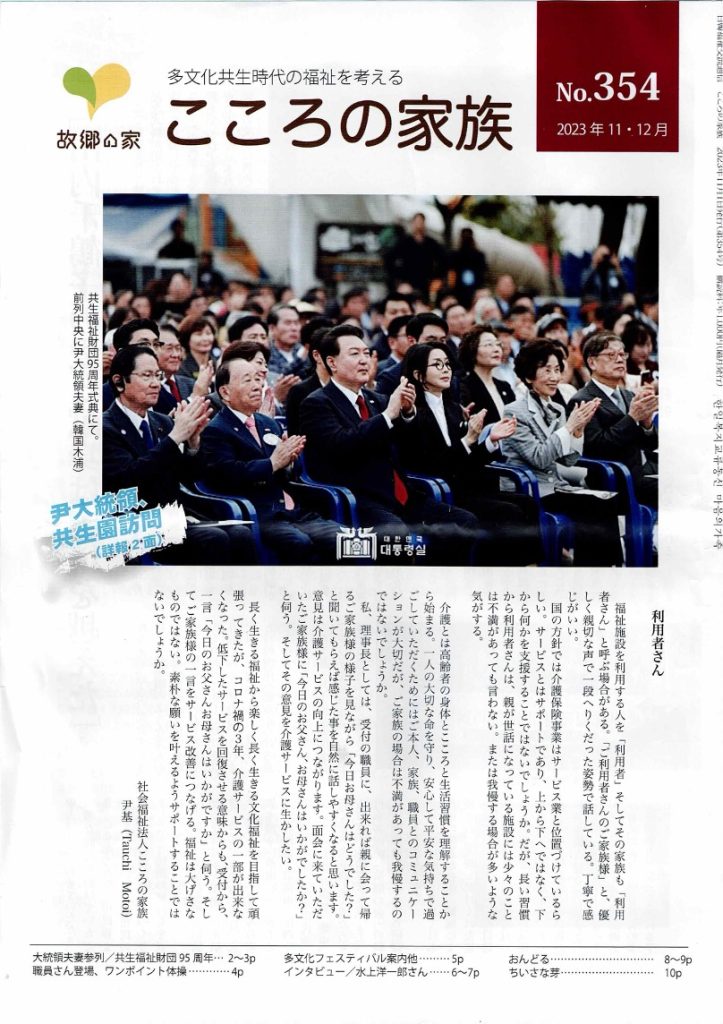

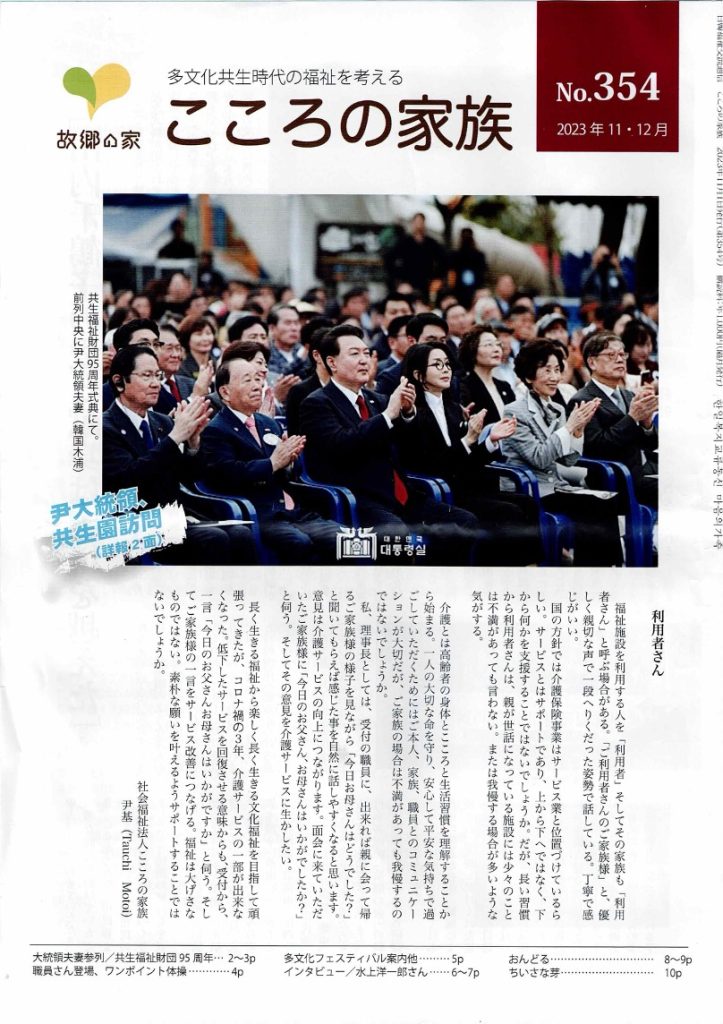

田内先生については、今まで、映画『愛の黙示録』等で取り上げられており、昨年は生誕110周年記念の行事が行われました。また本年は、共生福祉財団95周年式典が行われ、故郷の家 こころの家族の通信に書かれているように、韓国大統領も出席しておられました。

ちなみに、私が、田内千鶴子さんの息子さんである田内基先生にお会いしたのは、1984年だったと思います。当時、私は、日本基督教社会福祉学会の事務局を担当しており、韓国から基督教社会福祉学会の金徳俊会長と役員の方をお招きしており、日本国査証(ビザ)の相談のために、田内先生の事務所を訪問しました。

それ以降、日本キリスト教社会福祉学会大会や阿部先生の感謝の会でお会いし、今日に至っています。先生は、常に日韓の関わりを大切にして下さいました。先生のお母さまである田内千鶴子先生の働きを大切にして、日韓の関係者が互いに理解し合い、協働して孤児のために歩んでいこうという強い決意があったからだと思います。そして、田内基先生は、国連に世界孤児の日を制定しようと、行動しておられます。応援メッセージを報告させて頂きます。

「UN世界孤児の日」制定運動の趣旨に賛同いたします。

世界のいたるところで、戦争や内紛、テロが起こり、たくさんの命が失われています。また、伝染病や環境の不衛生に起因する疾病、地震や大規模火災等の自然災害による被害で命を失ったたくさんの人々がおられます。経済危機による飢餓や極度の貧困の結果として起こる家族崩壊、地域崩壊の結果を合わせて、生活の危機に直面している人々は、莫大な数にのぼります。これは、特定の地域にとどまらず、国や、近隣諸国を包含し、世界規模で多くの市民も巻き込んで進んでいます。

これらの結果、もっとも弱い状況にある子どもが、大きな被害を受けています。父、母や近親者等の今まで育てられていた家族を失い、貧困に陥り、また住む家を失い、生活の危機、心の危機、生命の危機に直面するなど基本的人権を保障されていない子どもの数は1億5千万人を超えるとする報告もあります。「子どもは、どの子も、神はまだ人間に失望していないというメッセージを携えて生まれてくる」とタゴールが言ったように、一人ひとりの存在の輝きを守ること、すなわち、「児童の権利に関する条約」第20条第1項に書かれているように、「一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」とされる子どもの権利を保障する取り組みが急務であると私たちは考えます。

特に、一人で生きていくことがむずかしい子どもが置かれている状況を見ますと、前述の戦争等を要因とし、父母と死別、離別、もしくは虐待を受けて離れて生活する子どもの数は、増加している現状にあります。私たちは、決意をもって、そのようないわゆる「孤児」に対する支援を行うことが求められています。

歴史を振り返えりますと、「孤児の母」と言われた田内千鶴子(タウチチズコ)氏の取り組みから学ぶことができます。韓国で最も長い歴史を持つ孤児院である共生園は、1928年、敬虔なクリスチャンであったユン・チホ伝道師が、木浦の小川橋の下で寒さに震えている7人の孤児の子どもたちを発見し、家に連れてきて一緒に生活をしたことから始まりました。そして、ユン・チホ伝道師は、「孤児の母」と言われる日本人の田内千鶴子(タウチチズコ)女史と結婚し、二人で孤児の命と生活を守っていましたが、韓国戦が始まり、ユン・チホ伝道師は子どもの食料を求めて出かけていったまま行方不明になりました。田内千鶴子女史は、結局戻って来られなかった夫を待ちながら一人で共生園を守り、3000人の孤児を育てました。今なお「孤児の母」と呼ばれる田内千鶴子女史のこの犠牲的な人生は、国境や民族、言語を超えた愛でした。田内千鶴子女史の生前には願いがいくつかありましたが、それは、社会的な支えを通して孤児でなくなる世界、孤児たちが社会の各分野で働くことができる世界でした。

私たちは、田内千鶴子氏の精神を学び、以下の趣旨のもと、「UN孤児の日」制定運動に賛同します。

[原点]

私たちは、神から与えられた子ども一人ひとりに愛情を注ぎ、家族と死別、離別して一人となった「孤児」が受け入れられ、胸を張って堂々と生きることのできる環境を作る。

[協働]

現実に、世界各地で「孤児」の養育、支援に関わっているNGO、NPO、国、地方自治体等が協働して、「孤児」が置かれている現状とその要因を明らかにし、広く世界に発信するとともに、「孤児」となる要因の解決に取り組み、「孤児」への支援体制を強化する。

[新しい挑戦]

それぞれの子どもの個性、強み、弱み、環境が違うことを前提に、「孤児」を支援している個人、組織の叡智を集め、その専門的知識と援助技術に基づき支援の向上を図り、広く子ども支援のあり方を提案する。

[最善の利益]

「孤児」の最善の利益を追求し、権利条約に記載された子どもの権利を、広く普及させる。

聖書には「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである」(マタイ福音書第25章第40節)とイエスの言葉が書かれています。私たちは、この声明によって、宗教や文化、言語、歴史が異なろうとも、子どもの誕生に「おめでとう」と言い、その成長の歩みを皆で見守り、支え、支援していく一つひとつの行動が広がっていくことを切に願っています。

2018年6月

代表 阿部志郎(神奈川県立保健福祉大学名誉学長・横須賀基督教社会館名誉館長)

市川一宏(ルーテル学院大学学長)

遠藤久江(社会福祉法人二葉保育園理事長)

岸川洋治(社会福祉法人横須賀基督教社会館館長)

潮谷義子(社会福祉法人慈愛園理事長・前熊本県知事)

松原康雄(明治学院大学学長)

山崎美貴子(神奈川県立保健福祉大学顧問)

3日は、早朝の5時32分木浦からソウルに向かう特急に乗りました。途中に見える韓国の都市や自然の風景は、とても印象的でした。

投稿日 23年12月05日[火] 9:11 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,出会い,思い出記,社会福祉関連

社会福祉法人こころの家族の理事長であり、御自身も韓国の孤児の母と言われる田内千鶴子氏の子として、孤児の支援と日本と韓国のソーシャルワーカーの働きの向上に尽くされてきたユンギ先生より講演のご依頼を受け、2023年10月31日から11月2日に韓国を訪問した。私は、この旅を通して、たくさんの出会いをした。そのいくつかを紹介したい。

まず、「わたぼうし」という音楽グループで、夜の交流会で演奏をして下さった。聴いた曲は、『夢』。歌詩は、以下の通りである。

車椅子に座って僕は 僕は考えた

車椅子に座ってデートができるだろうか

この頃 そんな事を考えてしまう

笑われそうな気がするんです

僕だけ 僕だけ他の世界にいる見たい

みんな同じ空の下 生きている生きている

車椅子など僕はいらない 涙の海に捨てて行こう

ふたりでムムム走ろう この長い道を

腕くみながら楽しいおしゃべり

緑の芝生に寝転び ふたりで見つめる 青い空

雲は静かに 流れ流れて

みんな同じ空の下 生きている生きている

目を開けると鏡に映る 車椅子(いす)に座った自分

沈む夕日を追いかけて そんな夢を見た

悲しい時には ともに涙を流し

嬉しい時には 喜びに踊ろう

僕は信じたい 夢の叶う日の来ることを

みんな同じ空の下 生きている生きている

みんな同じ空の下 生きている生きている

みんな同じ空の下 生きている生きている

作詩者: 山本公三氏

私は、わたぼうしが歌う『夢』に綴られた山本さんの思いに共感を覚えた。脳性麻痺により重症心身障がいをもつ山本さんは、16歳の時、足の指に鉛筆を挟み、この詩を書いたそうだ。今から40年前のことであるが、その歌詩にメロディーが付き、今でも歌われている。

さらに、わたぼうし音楽祭は、2023年で48回をとなったことを知った。長く福祉の現場との関わりをもっていた私が、その音楽祭に出会わなかったとは、自分の怠慢に今更ながらながら気づくことになった。ちなみに、ホームページには、「障害のある人たちがつづる「詩」は、生きることの喜びや哀しみ、いのちの尊さ、人間の素晴らしさを歌っています。そこには、人間として大切なものを忘れがちな、今の社会へのメッセージがあふれています。 こうした想いをメロディーにのせて、みんなで歌う「わたぼうし音楽祭」は、1976年に日本のふるさと・奈良で誕生しました。世界でも類いのないこの音楽祭は、今ではアジア・太平洋地域へと広がり、「わたぼうしスピリッツ」は世界の合い言葉となりつつあります。」と書かれている。

私が何でこの詩に引き込まれたのか。私は常日頃から、専門職であるソーシャルワーカーに対して、「悲しみや痛みを感じ、喜びや感動する心を抱き、自分らしく生きたいと葛藤し、人間としての誇りを生きる糧とし、安心する心の拠り所を求めさまよう、そうした人生を一歩一歩積み重ねて生き抜いてきた利用者とともに、専門職は歩いてきたのだろうか。専門職は、そのことをたえず検証していくことが必要である。人間理解の問題でもある」と言い続けてきた。そして、自分自身も同様に、自分らしく生きていきたいと問い続けている。この詩に書かれているように、自分らしく生きようとしている姿、困難を受け止め、「おめでとう」と与えられた生命への畏敬、込められた生きていく希望に、自分の人生の目標を重ね合わせて、共感したのである。

また、わたぼうしが歌う「夢」は、私の心の中に広がっていく。これが歌の力かもしれない。そして一言一言を大切に歌っている姿は、会場にいた参加者の気持ちを一つにした。

翌日の朝、ソウルから木浦にある共生園に向かう特急で、わたぼうしのメンバーとお話をすることができた。わたぼうしの由来をお聞きした。青春時代に出会った「みんなが同じ生を受け、みんなに違う生き方がある。障害のある人たちの生きる場づくりから、個を支えあう新しいコミュニティづくりへ」を目標にした(母体であるたんぽぽの家の標語)活動を続けられているとのこと。中川一夫さん、酒井靖さん、関口美千代さん、田中恵子さんというメンバーの歩みは、私の社会福祉の出会いとそれ以降の生き方に重なっていると勝手に思い、その分、親近感がわき、韓国料理を食べる場に参加させて頂いた。とてもおいしい食事の時であった。

投稿日 23年11月06日[月] 5:34 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,出会い

皆さん、おはようございます。明日、羽田空港近くのホテルに泊まり、火曜日から2泊3日で韓国に行きます。1日目に講演をして、2日目には、木浦に行き、韓国の孤児の母である田内千鶴子先生が建てた共生園に行き、孤児支援の一つの歴史を学んできます。何故、田内先生は、強い信念をもって、3千人もの孤児を育てたのか。文献では読んでいますが、実際に体感してきます。

また小金井市、三鷹市、練馬区で高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画のパブリックコメントが行われることになりました。(写真は、練馬区前川区長に答申を手渡す写真)

調布市も今週の会議で確定します。今年の計画策定は、自分の経験の中で、もっとも難しかったですが、今後の具体的な施策を作る基礎はできたと思っています。各委員の方々、行政の担当者が努力して、厳しい現実の生活課題の解決に実際に効果が期待できる計画になっていると信じています。

なお、田内先生の学びと、今日の計画策定に共通する考え方は、共通していると思っています。すなわち、活動の原点に立ち戻り、大切なもの、大切なことを活かしていくこと。当事者である子どもたち、高齢者等の力を活かし、専門職も住民、ボランティア、社会福祉法人、保健医療関係団体等が協働して明日への社会、希望ある地域を築いていくことに他なりません。こんなに混乱している世界、社会だからこそ、私たちが生活する場で、実践していくことが必要です。日々、学びと挑戦だと思っています。

投稿日 23年10月29日[日] 10:15 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

市川一宏(いちかわかずひろ) 2023年10月現在

市川一宏

1. 現在 ルーテル学院大学名誉教授

2.学歴

早稲田大学法学部、日本社会事業学校研究科、東洋大学大学院社会学研究科社会福祉専攻博士前期課程・後期課程、ロンドン大学ロンドン・スクール オブ エコノミックス(LSE)特別研究員2002~2004年

3.専門分野:社会福祉政策・地域福祉・高齢者福祉

4.研究テーマ:全国・都道府県・市区町村の行政、社協、民間団体における計画の策定、実施、評価および調査研究、人材養成・研修等に多数関わる。

全国各地の実践から、様々な「地域の福祉力」を学び、各地域に合った地域福祉実践を研究テーマとしてきた。特に近年、地域の福祉力を高め、孤立を防ぎ、「おめでとう」で始まり、「ありがとう」で終わる一人ひとりの人生が守られる、希望あるまちづくり、共生型社会づくりに挑戦している。

5.学会の活動

日本地域福祉学会監事・元理事、日本社会福祉学会前監事・元理事、キリスト教社会福祉学会前会長

6.最近の主な学外活動

・三鷹市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会委員長・作業委員会委員長・副会長(現在に至る)

・三鷹市介護保険事業計画検討委員会市民会議会長(現在に至る)

・小金井市介護保険運営協議会会長(現在に至る)

・武蔵野市健康福祉総合計画推進会議会長・地域福祉計画策定委員会委員長(2023年3月まで)

・調布市高齢者福祉推進協議会顧問(現在に至る)

・世田谷区共同募金配分委員会委員長、評議員専任・解任委員会委員長(現在に至る)

・練馬区介護保険運営協議会会長(現在に至る)

・東京都社会福祉協議会総合企画委員会委員長、法人評議員(現在に至る)

・東京都つながり創生財団評議員(現在に至る)

・全国社会福祉協議会

全国ボランティア市民活動振興センター運営委員長(現在に至る)

「これからの民生委員・児童委員制度や活動のあり方に関する検討委員会」委員(2018年4月まで)

評議員専任・解任委員会委員長(現在に至る)

民生委員・児童委員研修体系検討委員長(2014年3月まで)

「単位民児協運営ハンドブック(令和4年3月版)」編集委員会委員長

・ニッセイ財団高齢社会助成審査委員(現在に至る)

・厚生労働省寄り添い型相談支援事業等選定・評価委員会委員(現在に至る)

・『日本の都市総合力評価(JPCI)有識者委員会(Expert Committee)』 委員<社会福祉担当>(森記念財団)(現在に至る)

・東京神学大学監事(現在に至る)

・医療法人財団慈生会野村病院監事(現在に至る)

7.近年の主たる編著書・論文・執筆等

・2014年6月『「おめでとう」で始まり 「ありがとう」で終わる人生 福祉とキリスト教』教文館

・2009年5月『知の福祉力』人間と歴史社 等

・2019 年1 月この人に聞く「ソーシャルワーカーは、専門職である前に一人の人間であれ」聞き手松本すみ子先生、『ふくしと教育』(日本福祉教育・ボランティア学学会機関誌)2019 通巻26 号、p.38〜p.41

・2019 年5 月「はじめに」「第1 章 三鷹市における地域包括ケアシステム構築の現状と課題」「清成忠男先生インタビュー:地域ケアの過去、現在、将来」編集代表・共著『人生100 年時代の地域ケアシステム―三鷹市の地域ケア実践の検証をとおして―』

・2020年3月「解説 民児協運営のポイントと会長としての心構え」p.6・7『VIEW No.214』全国社会福祉協議会民生部

・2020年4月「ボランティアコーディネーターの皆さんへ〜皆さんへのエールと今の私たちにできること」『ボランティア情報』全国社会福祉協議会全国ボランティア・市民活動センター

・2021年4月「コロナ禍における地域ケアを考える」p.4『SAI-4月号』埼玉県社会福祉協議会

・2021年10月「リーダーに求められる役割」p.10〜13、『View221』全国民生委員児童委員連合会

・2021年12月「リーダーに求められる役割(第2回)対談:吉川郁夫氏(大阪市民児協会長)」p.10〜13、『View222』

・2022年2月「全国民生委員大会シンポジウム:地域共生社会の実現と民生委員・児童委員活動〜新型コロナウイルス禍を踏まえて考える〜シンポジウムコーディネーター」p.12〜p.17、『ひろば』全国民生委員児童委員連合会、DVD配布

・2022年3月「はじめに」ⅲ〜ⅷ『単位民児協運営の手引き[令和4年3月版』全国民生委員児童委員連合会

・2023年3月「新体制を迎えた単位民児協の運営について」『View227』全国社会福祉協議会民生部

・2023年2月「市川一宏の足跡~ 50 年の歩みをふりかえって~ 退職記念随筆」ルーテル学院研究紀要『テオロギア・ディアコニア』 ルーテル学院大学・日本ルーテル神学校紀要

・2023年3月「新体制を迎えた単位民児協の運営について」『View227』p.2〜7,全国社会福祉協議会民生部

・2023年3月「はじめに」三鷹市地域福祉活動計画Ⅶ(2023〜2026年)

・2023年5月「福祉職が語る:ソーシャルワーカーは、新たな絆をつくり、未来の社会を切り開く」東京都社会福祉協議会『福祉情報』

・2023年6月「巻頭言 信州の実践者・開拓者の思いを紡ぐ」『実践者・開拓者であれ!信州の地域福祉の歩み』長野県社会福祉協議会・信州の地域福祉研究会

・2023年6月NHK ハートネットTV「フクチッチ」「社会福祉協議会」(HPで記事になりました。

https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/849/ <https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/849/>

投稿日 23年10月16日[月] 3:42 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,学会,社会福祉関連

ルーテル学院大学の卒業生の天畠さんは、『しゃべれない生き方とは何か』(生活書院)を執筆し、2023年の学会賞を受賞した。講評に関しては、学会のホームページをご覧頂きたい。

1981年に広島に生まれ、15歳の時、医療過誤により、四肢麻痺、発話障がい、嚥下障がい等、多くの障がいを抱え、2000年に千葉市袖ケ浦養護学校高等部を卒業後、様々な困難に直面しつつ、大学で学ぶ希望を捨てず、ルーテル学院大学総合人間学部に入学し、2008年、大学を卒業した。その後、立命館大学大学院先端総合学術研究科に進み、一貫性博士課程を修了した。現在、参議院議員。

私は、彼が本大学の学生であった時、多くの学生が学内で彼の支援を行い、一緒に育っていったことを覚えている。私にとっても、本当に身近な学生で、彼の前では自分も素直になって、接することができた。魅力的な人柄である。

また、天畠さんの受賞者として挨拶が代読されたが、その挨拶を聞いて、私は、彼の成長を誇りに思うとともに、育てて下さった立岩先生に心より感謝した。以下、代読された文章と彼が補足した言葉をご紹介する。

「あかさたな:立岩先生に感謝しています。(代読)代読します。この論文の執筆にあたって、お礼をお伝えしたい方は数え切れないほどいますが、今日この場を借りて恩師立岩真也先生に改めて感謝を伝えたいです。手も足も口も、自由に動かすことの出来ない私が、「ライフワークとしてできるのは研究しかない!」と思い立ったとき、大学院の門戸を開いてくれたのは立命館大学の立岩先生でした。前例がないほどの重度障がいの私に「ついに来たか」と声を掛けてくれました。研究に挑戦するチャンスを与えてくれた先生がいなければ今日、私はここにいません。信じられないことに、立岩先生は今年7月に急逝されました。奨励賞受賞の知らせを受けたのはその翌日のことでした。棺の中の先生に報告できたことは、深い悲しみの中で少し心の救いとなりました。

さて、この「しゃべれない生き方とは何か」は私の博士論文をもとに執筆しております。この論文執筆は私にとって「当事者性」を獲得していく過程そのものでした。私はそれまで、14歳で中途障がいになってから、自分の障がいを心から受け入れられたことはありませんでした。自分ではできないから人に助けてもらわないと生きていない、弱い存在。それが重度身体障がい者である自分だと捉えていました。

研究を続けていく中で、その考えが徐々に変わっていきました。

私は発話困難な重度身体障がいを持つ当事者の一人であり、この社会を生きていく上で生じる困難を、私が言語化して社会に発信していくんだ。

自分が先行研究から様々な気づきを得たように、私の研究が他の誰かの生きやすさのヒントになっていくかもしれない。

自分は自分の困難、障がいについて社会に声を届けることが出来る存在なんだ。

発信をすることで、たとえどんなに小さくても社会に影響を与えることができるんだ。

そう感じるようになったとき、無力な存在だと思っていた重度障がい者の自分の捉え方が変わっていきました。

あかさたな:当事者研究は自分に貼られたラベルを貼りなおすものです。<本人の言葉>

今も声をあげることができない、社会で生きづらさを抱える人はたくさんいます。その方たちに少しでも影響を与えられるような研究、活動を今後も続けていきたいと思っています。

本日はどうもありがとうございました。

言いかえると、論文執筆の過程は自分に誇りを取り戻す作業であったとも言えます。<本人の言葉>

授賞式の後、私は控え室に彼を訪ねた。懐かしい彼に会って、共に笑い合い、私は約20年前の日々に一気に戻った。そして、彼が結婚し、自立したことを知った。(伴侶の方は、彼の右におられます。おめでとうございます。)また、今も天畠さんの通訳を続けている卒業生(左)の元気な姿に出会うことができた。私にとって、本当に幸せな時であった。

投稿日 23年10月15日[日] 12:08 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,卒業生の仕事紹介,大学関連,社会福祉関連

1.市町村社協の支援

皆様。

おはようございます。

お世話になっています。

さて、今週の水曜日に、関東の県社協より市町村社会福祉協議会トップセミナーのご依頼を受け、講演してまいりました。レジメは、以下の通りです。

https://www.dropbox.com/scl/fi/586auvgs1otnk59rhsm7i/2023.pptx?rlkey=os6hcaeymxtuk0wgg88zi3okv&dl=0

最近の私のレジメは、実際に見たもの、聞いたこと、実感したことを述べることにしています。かつては、一方的に情報をお伝えしてきましたが、各社協の運営には貢献できなかったのではないかと、反省しています。

また、講演の中での参加者との対話も大切にしようと思っています。その意味では、相手の期待を知る最初の10分が勝負になります。その結果、参加なさっておられる方々が、私の想定とは異なる場合もあり、それが分かった時には、レジメはあくまで基礎資料として用い、講演内容を変え、反応を見ながら進行していきます。今回の研修では、参加者に質問する過程で、それぞれの社協が直面している課題は多様で、私が申し上げることが、要望にお応えできないかもしれないと感じました。確かに、社協が置かれている外部環境である地域の人口動態、公共交通等の地域状況、顕在化している地域住民の生活課題、地域の社会資源の状況、社協の組織問題、取り組んできた活動の現状と課題、行政や社会福祉法人、民間事業者との関係等々は異なっています。そこで、基本的情報はお伝えしつつ、大したものではないと思いますが、今までの経験とそこから得た考えをお伝えすることで、参加者に自分事としてとらえ、実際の活動や取り組み、計画に応用して頂くことが、私の役割と考えています。講演がうまくいったかの判断は、いつも参加者のフィードバックによります。

現在は、生活支援体制整備事業、重層的支援体制整備事業、生活困窮者自立支援における生活支援コーディネーター、地域福祉コーディネーター等の地域福祉の専門職がいくつもの社協に配置され、社協の専門性の明確化 組織基盤の強化に繋がる可能性があると思っています。その意味で、市区町村社協にとって、存在を示す好機であると私は思っています。しかし、それは、社協間の格差を広げる危険性もあります。皆さん、どうぞ市区町村の個別支援を強化して下さるよう、よろしくお願い致します。市川

2.東京都社協より、連絡が来ましたので、お知らせいたします。

本会の「東京都地域公益活動推進協議会」では、社会福祉法人による地域公益的な取組みを広く共有・発信するため、毎年実践発表会を開催しております。

先日9月22日には「実践発表会2023 Part.1」を開催し、5団体より事例発表をしていただきました。

この度、当日会場にお越しいただけなかった方に向け、見逃し配信を開始いたします!

どの発表も地域のニーズに応え、社会福祉法人のもつ機能や資源を活かしたものばかりです。ぜひ、下記ページよりご覧ください。

▼実践発表会2023 Part.1の見逃し配信はこちら!

https://www.tcsw.tvac.or.jp/koueki/event/2023-1006-1022-42.html

また、12月6日(水)には、「実践発表会2023 Part.2」を開催いたします!

今回は会員法人より発表者を公募し、6つの法人よりその実践を発表いただくこととなりました。

こちらも、地域に根差し、地域と共にすすめる取組み事例ばかりです。

どなたでも参加可能ですので、ぜひ会場までお越しください。

▼実践発表会2023 Part.2の詳細・参加申込はこちら!【申込期限:11/24(金)】

https://www.tcsw.tvac.or.jp/koueki/event/presentation2023part2.html

ご不明点などございましたら、下記までご連絡ください。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

=====================

<東京都地域公益活動推進協議会 事務局>

社会福祉法人東京都社会福祉協議会

福祉部 経営支援担当(担当:髙橋/目黒)

〒162-8953新宿区神楽河岸1-1

TEL:03-3268-7192 FAX:03-3268-0635

E-mail:tky-koueki@tcsw.tvac.or.jp

Web:東京都地域公益活動推進協議会

3.全社協からの情報提供

いつもお世話になっております。

全国社会福祉協議会地域福祉部生活福祉資金貸付事業支援室の岡崎です。

本日(10月6日)、市区町村社協、都道府県・指定都市社協地域福祉担当・生活福祉資金貸付担当宛に「全社協地域福祉部NewsFile183」を配信しましたので、ご参考までに地域福祉の推進にご尽力されている皆様へ情報提供いたします。誠に勝手ながら、Bccメールにてお送りしております無礼をご容赦ください。

<今号のトピック>

コロナ特例貸付を通じた社協実践

●全社協地域福祉推進委員会「第1回社協職員オンラインサロン テーマ:借受人調査を通じた多機関連携による子育て世帯支援」(令和5年9月26日)

全社協からのお知らせ

●全社協地域福祉推進委員会「第2回社協職員オンラインサロン テーマ:居住支援の取り組み」(令和5年10月24日)

●全社協地域福祉推進委員会「市区町村社協介護サービス経営検討委員会 第1回オンラインサロン~社会福祉協議会における介護の魅力発信~」(令和5年10月31日)

●全社協中央福祉学院「令和5年度社会福祉協議会管理職員研修会」(令和5年12月6日~12月8日)

●全国経営協「社会福祉HERO’S TOKYO 2023 プレゼンテーター募集」(締切:令和5年10月31日)

制度・施策等の動向

●内閣官房「第14回全世代型社会保障構築会議」(令和5年10月4日)

●首相官邸「第1回認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議」(令和5年9月27日)

●内閣府「令和5年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての関係府省からの第2次回答」(令和5年9月5日)

●厚生労働省「第226回社会保障審議会介護給付費分科会」(令和5年10月2日)

●厚生労働省「第4回介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」(令和5年9月29日)

●国土交通省「住宅確保要配慮者の居住支援機能等のあり方に関するパブリックコメント」(締切:令和5年10月20日)

●こども家庭庁「こどもの居場所づくりに関する指針(素案)に対するパブリックコメント」(締切:令和5年10月22日)

情報提供・ご案内

●孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム「令和5年度第1回シンポジウム 孤独・孤立対策推進法の施行へ向けた地域内連携の在り方」(令和5年11月2日)

●厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」(令和5年9月25日)

●厚生労働省「第169回市町村セミナー 防災と福祉の連携による被災者支援の取組について~災害ケースマネジメントの実践に向けて~」(令和5年9月8日)

*******************************************

社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福祉部

生活福祉資金貸付事業支援室長 岡崎貴志

〒100-8980

東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル

TEL03-3581-8038 FAX03-3581-7858

E-mail okazaki-takashi@shakyo.or.jp

(地域福祉部共通)

z-chiiki@shakyo.or.jp

(生活福祉資金貸付事業支援室共通)

z-shikin@shakyo.or.jp

(生活困窮者自立支援共通)

z-jiritsu@shakyo.or.jp

HP https://www.zcwvc.net/

投稿日 23年10月13日[金] 11:48 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

2023年10月8日、家を7時30分に出て、田浦教会に礼拝に参加しました。そこは、恩師の阿部志郎先生、尊敬する先輩の岸川洋治先生、またお世話になったたくさんの方々がおられる教会で、今日は、3名が1番前の席に座り、教会員の方々と声を合わせて讃美歌を歌い、共に祈り、御言葉を聞くことができた。それも私が特に好きで、信条にしているいくつもの讃美歌、聖書講読等々、最初から私のために用意されているかのような数々の出会いに感動した。

ふりかえって、今日の礼拝は、私の「はらわた」に響く礼拝であったと実感している。「はらわたをかきむしられる思い」「はらわたがちぎれる」「はらわたの煮えくり返るお思い」等、「はらわた」は様々に使われる。礼拝を表現するには、ふさわしくない言葉かもしれない。しかし、いくつもの迷いと悩みをもって訪れた田浦教会。たくさんの心の戸惑いが、す〜と抜けていき、明日に向かって歩む道が見え、歩む覚悟ができた。

お二人の存在が、それを可能にしたと思う。感謝。

投稿日 23年10月08日[日] 4:46 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,希望ある明日に向かってメッセージ,思い出記,教会関連

皆様

天候がめまぐるしく変わる日が続きますが、いかがお過ごしですか。

くれぐれも健康にご自愛下さい。

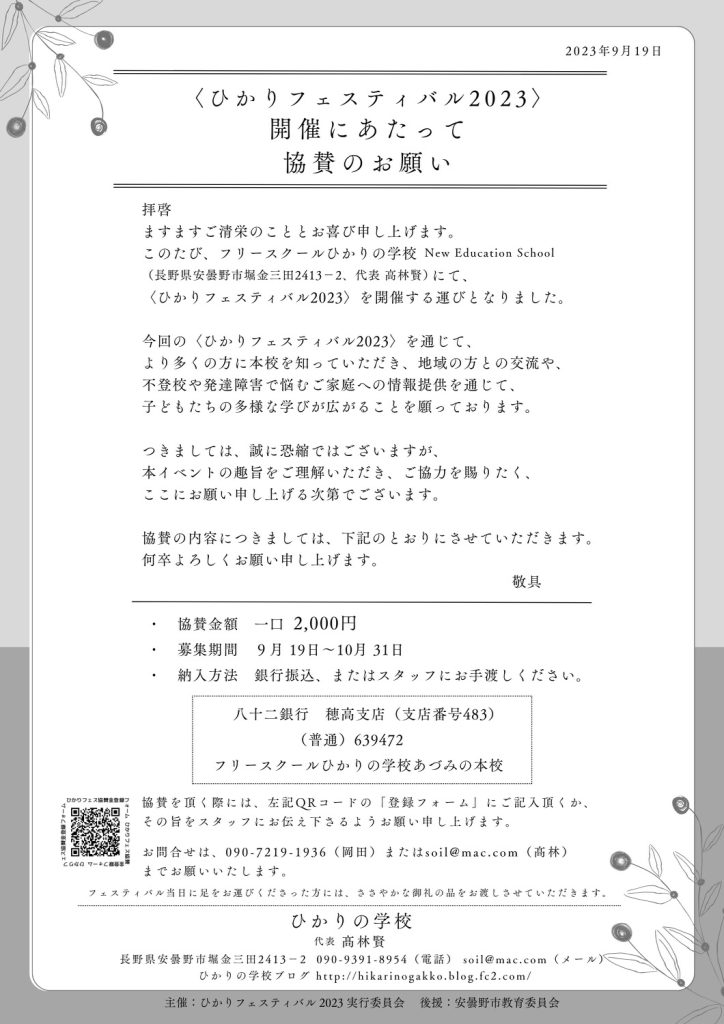

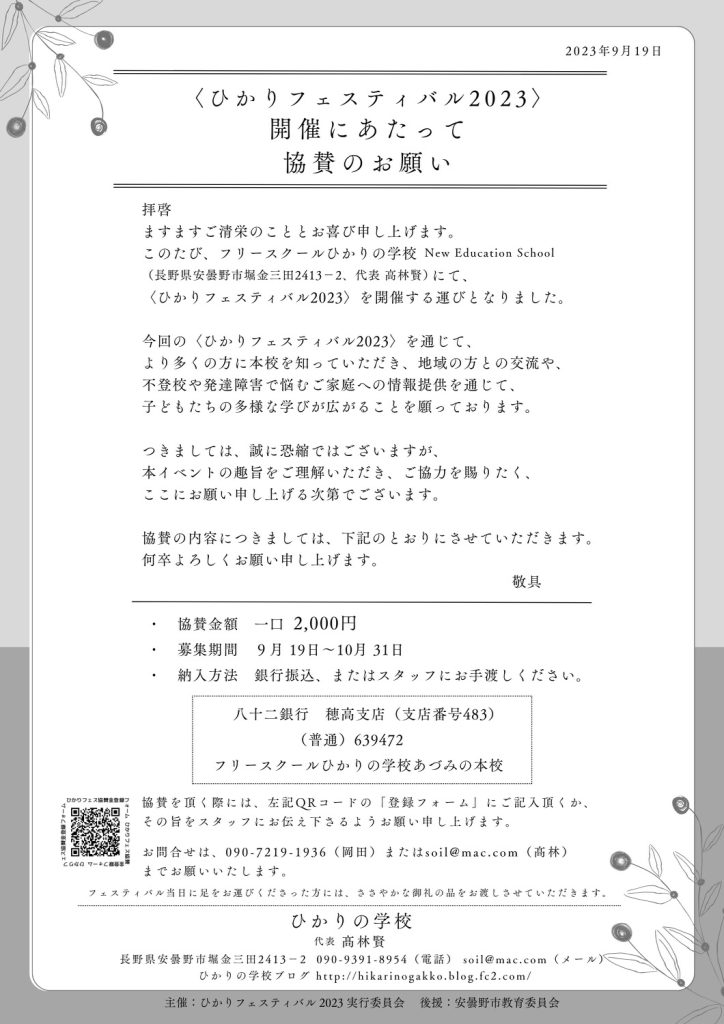

さて、私たちの仲間である髙林(旧姓:浜野)真理さんが、夫の賢さんと長野県に移住したのが今から14年前。二人とも、関東の同じ児童養護施設に勤めていましたが、民間のフリースクール『ひかりの学校 New Education School』を開設したのが、今から9年前になります。

ひかりの学校の理念は、聖書の「私の目にあなたは高価で尊い イザヤ書43:4」です。ひかりの学校を利用する子どもは、公立学校への不登校や不適応行動があったり、発達障害などの様々な理由で通ってきていますが、目指すのはすべての子どもが社会自立のために学ぶ「普通の学校」です。

そして、ひかりの学校の学びの特色は、「人との関わりを学ぶ」ことです。バンドの音楽活動やダンス・デジタルIT学習・調理学習・野外活動・工作・畑などの体験型の学習を活動の軸としながら、学ぶ目的は子ども同士の関わりやリーダーシップを学ぶことです。今まで多くの子どもたちがひかりの学校を卒業して公立の学校へ復帰しました。

ふりかえって、この間の運営は順風満帆であったわけではなく、何度も挫折しそうになったそうです。「夫と2人で泣いたこともあります。私たちにはこの学校を続けるのに相応しくないのかもしれない、神様が授けてくださった子どもたちを育てるには力がないのかもしれない、もし私たちが間違っているならば、この学校を閉じて下さいと祈りました。それでも神様は私たちを諦めずに、共にいて、私たちを成長させて下さいました」と真理さんは語ります。

他方、たくさんの励ましが、「ひかりの学校」の歩みを支えていたそうです。現在ひかりの学校に在籍している1人の子どものお母さんは、「ひかりの学校に来る前までは、出口のないトンネルを歩いているようだった。でも、ひかりの学校に来て本当に変わった。そして今までの自分と同じように苦しんでいる人が大勢いるから、みんなに伝えたいと思った。でも、伝えても自分が思っているようなレスポンスは返ってこない。だから、伝えないほうがよかったのか?自分の伝え方が悪かったのか?とか色々考えちゃう。でも、そんなこと気にしないで、選ぶのは相手の自由だから、私は伝え続けようと思う」と語って下さっています。このような利用者の方の思いが、二人の勇気となっています。

今、「ひかりの学校」は、新たな挑戦を始めます。二人の気持ちをお伝えします。

「ひかりの学校をもっと多くの人に知っていただき、ひかりの学校を共に支えてくださる仲間を集めます。そのために3つのプロジェクトを進めています。

1つ目は、ひかりの学校NPO法人化です。来年度からNPO法人ひかりの学校として運営できるように準備をしています。

2つ目は、『信州の特色ある学び』という長野県が行うクラウドファンディングで、ひかりの学校の倉庫2階を教室として改築する費用を集めます。倉庫2階を教室に改築できれば、ダンス活動バンド音楽活動に使えるのはもちろんのこと、保護者の勉強会や地域との交流、宿泊学習にも活用できます。

3つ目は、『ひかりフェスティバル』を開催します。開催の目的は大きく3つあります。1つ目は、生徒たちと地域の方々との交流学習。2つ目は、ひかりの学校を、多くの子どもとそのご家庭、また安曇野市周辺の学校に知っていただくこと。3つ目は、不登校など子どもの教育に悩む保護者の方々に、フレッシュで明るい教育の情報を届けたい、というものです」

ちなみに、髙林真理さんは、ルーテル学院大学卒業後、児童養護施設に就職し、その間、ルーテル学院大学大学院社会福祉学専攻課程に入学してきました。入学時に彼女が言った、「子どもたちを大切に接していると、蓄えていた心の壺が乾いていく時がある。大学院で学んで、心の壺に愛を満たして仕事をしていきたい」という言葉は、私たち教員にとって院生を教える大きなモティベーションになっていました。

皆さん、社会がもっとも必要としている絆をつくる「ひかりの学校」の新たな歩みを、ご一緒に応援して頂けないでしょうか。

応援の方法につきましては、以下に書かせて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。

2023年10月1日

唐澤(旧姓:伊藤)啓子(1992年学部卒)

河内(旧姓:大森)れい子(1992年学部卒)

篠宮妙子(1992年学部卒)

仁志田(旧姓:山田)晶子(1992年学部卒)

西原雄次郎(ルーテル学院大学名誉教授)

市川一宏(ルーテル学院大学名誉教授)

*********************************

「すべての子どたちに教室を!プロジェクト床・壁・天井編」動画での紹介

ひかりの学校のブログより

http://hikarinogakko.blog.fc2.com/blog-entry-497.html

寄付方法

長野県みらいベースホームページからの寄付

長野県みらいベースHPより

「すべての子どたちに教室を!プロジェクト床・壁・天井編」

こちらからのリンクかQRコードから読み込んでください。

こちらからの寄付は税制優遇措置を受けられます。

「このプロジェクトを応援する」をクリックしていただくと、「あなたの寄付でできること」とあります。「寄付はこちら」からご寄付ください。もしやり方がわからない場合、「長野県みらい基金」にお電話(0263-50-5535)ください。ひかりの学校に寄付したい旨伝えていただくと丁寧に教えてくれます。

投稿日 23年09月20日[水] 9:26 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,卒業生の仕事紹介,社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »