共助社会づくり

私が、認定NPO法人市民セクターよこはまとお会いしたのは、2023年10月25日です。「ニッセイ財団高齢社会地域福祉チャレンジ活動助成」に申請され、選考の結果、認められ、選考委員の1人であった私が担当として、認知症カフェ動画プロジェクト「まちかどピクチャーズ」の応援をすることになりました。25日は贈呈式が行われ、訪問させて頂きました。

本プロジェクトの目的は、以下のように書かれています。

「まちかどピクチャーズ」は、今後2年間にわたって横浜市内の認知症カフェ等18か所を動画で取材し短編映像作品を制作し、どなたでも見られるようYouTubeで公開していきます。認知症カフェ等に行ったことがない人にも様々な取組みの様子を手軽に見てもらうことができます。また取材チームに認知症当事者の方が参加することは今回のプロジェクトの大きな特徴です。これは「認知症があってもその人らしく活躍できる時代」を象徴するような活動になることでしょう。

以下、ホームページに書かれていることを紹介します。私も、当事者の方がまちかどピクチャーズとして取材される映像を見て、単なる記録ではなく、血の通った心温まる思いを共有することができました。当事者が参加なさる意味を大切に、映像にして頂くことを期待しています。

動画はこちらから ニュース | まちかどケア (machikadocare.jp)

2024.02.15

音楽のある認知症カフェ「結うカフェ」 まちかどピクチャーズvol.1

認知症カフェをご存じですか?

認知症の人や家族、専門職だけでなく、どなたでも参加できる学びと交流の場です。ぜひ多くの方に参加してほしいと思いますが、でも知らない場所に顔を出すのはちょっと勇気がいるかもしれません。そこでまずは動画で様子を知っていただこうというのが「まちかどピクチャーズ」のコンセプトです。

お伝えするのは認知症の当事者を含む市民リポーターのみなさんです。未経験ながら練習を重ね丁寧で誠実な取材を心掛けます。

ぜひ動画をご覧になり、取材チームの人柄も感じ取っていただければ幸いです。

今回「まちかどピクチャーズ」取材チームBのあさみさんと大塚さんが訪問したのは、横浜市泉区の「結うカフェ」です。その記録をぜひご覧ください。

まちかどケアYouTubeチャンネルからご覧ください。

https://youtu.be/MLcY0oJhF9Y

まちかどピクチャーズは「認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場」である認知症カフェ等を映像化し、その様子を広く市民の方々に知っていただくことを目的とした認定NPO法人市民セクターよこはまの活動です。2024年から2025年にわたり18か所の認知症カフェ等を取材し短編映像作品を制作します。

※当活動・制作は公益財団法人日本生命財団の助成を受けて実施しています。

また、この度、まちかどピクチャーズの記事が、読売新聞神奈川版23面に掲載されました。紹介させて頂きます。

まちかどピクチャーズのアクションを参考に、私も練馬区木瓜の会の公開学習会で話させて頂きます。テーマは、「ボケたっていいじゃない!~共生社会実践レシピ~」です。

投稿日 24年09月26日[木] 10:04 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

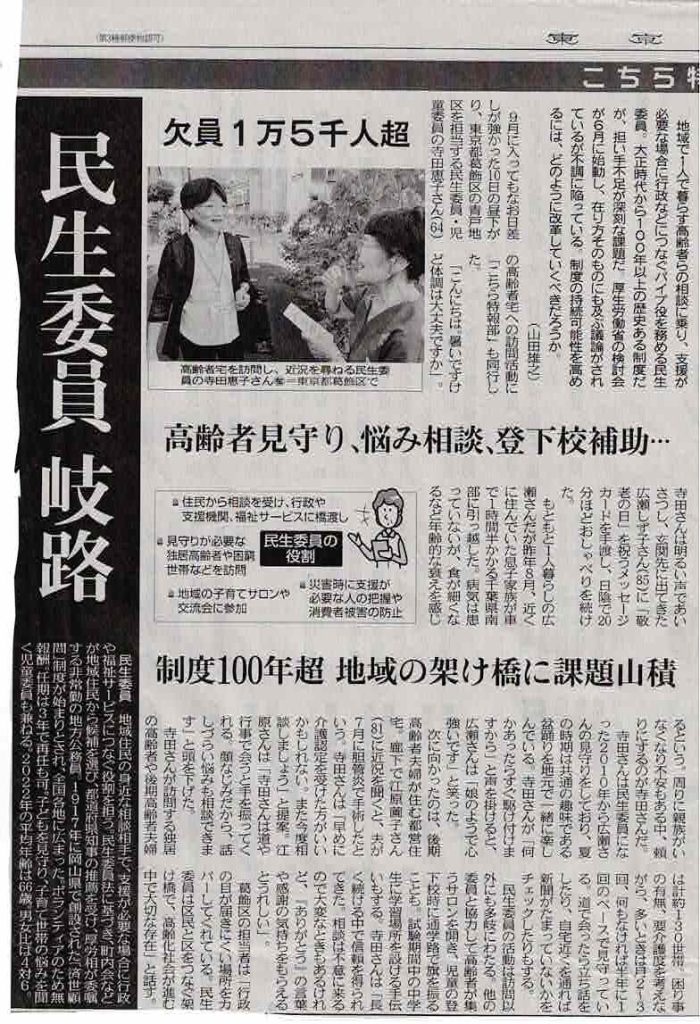

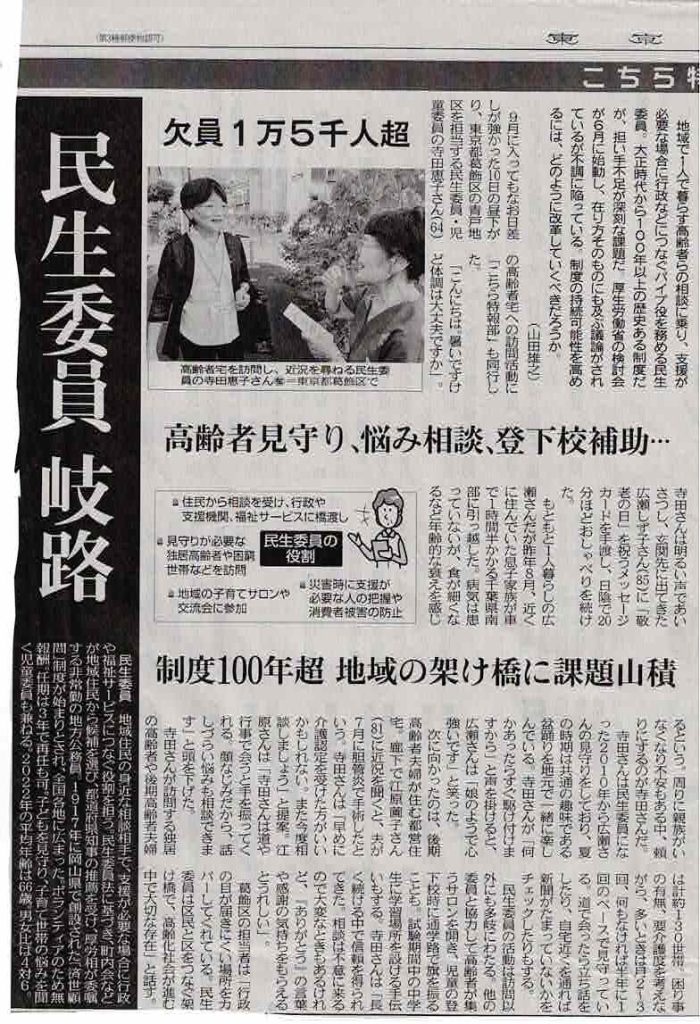

「令和5年の地方からの提案等に対する対応方針(令和5年12月22日閣議決定)」(地方分権提案)において、「民生委員児童委員の選任要件(民生委員法6条1項及び 児童福祉法16条)の緩和については当該市区町村に居住しない者を民生委員児童委員として選任する上で参考となる地域の実情等を調査した上で、地方公共団体、関係団体等の意見も踏まえて検討し、令和6年度中に結論を得る」ことを目的に、厚生労働省に民生委員・児童委員の選任要件に関する検討会が設置され、2回の会議が行われました。第1回は、論点を整理し、第2回は各団体より提案が出され、今後のとりまとめが行われる予定になっています。

ただ、民生委員児童委員の居住要件緩和等については、いずれの団体も民生委員児童委員制度の堅持、強化を目指しており、その提案には首肯できる点も多くみられるものの、賛成と反対の意見がはっきり分かれました。そこで、ある都道府県民生委員児童委員の団体の役員の方から、私に意見を聞いてみたらとの推薦を受けたそうで、東京新聞の記者の方より問い合わせがありました。以下は、その質問に対する私の回答です。

質問⑴今回、検討委で議論している居住要件の緩和について、どのようにお考えになりますか?

①改選前の時期にあって、担い手不足を解消する一つの有力な方法であることは了解できます。

②居住要件を変更しようとする提案の根拠も基本的にはわかります。確かに、地域の住民関係は希薄化しており、地域が激変しているのも事実です。ただ変更を提案している地域福祉モデルは、現実に民生委員児童委員の方々が取り組んでいる伝統的な地域福祉モデルとは、異なっていると思います。あらゆる方法が可能であるということではないと思いますので、どのような地域ケアを目指すのか、議論が大切に思います。

③他方、居住地要件の緩和に対して、民生委員児童委員活動の根幹を揺るがすものであるとの反対も、十分理解しますし、説得力があると思います。今まで民生委員児童委員の確保のために取り組んできたこと、その課題、それを解決する方法を提示している報告も多数見られ、今後の議論の展開に寄与すると思います。

④また、私が研修や委員会等で関わらせて頂いた県民児協に問い合わせしましたが、今回の議論に対して、明確な意見表明ができていない県民児協も少なからずありました。しかし、各会長さんは、民児協に所属する委員の方々との合意形成を大切に単位民児協を運営しており、法改正により全国に網をかぶせ、従来の働きを損ねるような提案にならないように、配慮して頂きたい。

⑤今までの私の経験として、行政主導で制度設計をしても、今までの地道な活動が壊されてしまう危険性があります。そもそも民生委員児童委員に欠員が出ること、またなり手が少なくなっていることは、民生委員児童委員の問題というよりは、地域の問題です。原点は、地域の関係者が、民生委員児童委員に何を望み、どのように協働した取組ができるか、同じテーブルで話して頂きたいと思っており、選出方法の議論だけが先行しても、あまり生産的ではないと考えます。そもそも居住要件が緩和された民生委員児童委員が孤立してしまう危険性すらあると思います。

質問⑵民生委員制度で課題となっている定員割れを解消するためには、今回の居住要件の緩和以外に、お考えになる対策などはございますか?

今回、私が関係している都府県民生委員児童委員協議会等の担当者から意見をお聞きしましたので、検討会の議論との重複を恐れず、要約を以下に書かせて頂きます。なお、これらは、各組織の決定ではありませんこと、お忙しい中現状をお知らせ頂きましたことを改めて申し上げます。

ア民児協:担い手確保の課題としては、民生児童委員の役割や活動内容を地域住民の皆さんに広く、正しく知っていただくことが必要と思います。何をやっているかよく知らないまま、大変そうだと避けられていると思います。また、N県は、定員の充足率は全国的に見て高いですが、委員の再任率が低い(1,2期で辞めてしまう)ことが課題となっています。実践に至っていないものも含め、必要な対応として、以下のようなものが挙げられています。

ⅰ) 業務負担の軽減、働きながら委員を続けられる環境づくり

❶活動範囲、役職の明確化 、❷あて職の削減、❸関係機関との連携体制の構築、❹ICTを活用した負担軽減、❺民生委員に対するイメージの改善

ⅱ)資質向上のための研修

新任委員が早くからやりがいを感じ、民生委員を続けたいと思えるように、資質向上のための研修の充実

ⅲ) 民生委員の活動を支える体制づくり

❶民生委員が必要とする個人情報を行政・関係機関が提供できる体制の整備、❷民生委員の悩みや相談に対する相談支援体制の充実、❸民生委員同志の交流、仲間づくりの場の提供

イ民児協:今年に開催されたブロック民児協会長等会議時の資料「次期一斉改選を控えて~新たななりて確保への取組み~」部分の抜粋です。あくまで、このような意見があった…ということで、統一見解とまでは至っておりませんのでその点は御承知ください

〇委員活動のPR(委員活動の魅力、やりがいを伝え、なり手確保につなげる) 〇一斉改選期に向けた早期の人材の掘り起こし(選考開始時期の前倒し) ○地区内の福祉関係施設(職員)に民生委員と同等の役割を持たせる制度の導入について 〇原則75歳以上となっている年齢要件の緩和について

ウ民児協:推薦母体の拡大(町会・自治体推薦の限界)、民生委員推薦会の実効性ある委員構成と推薦準備会の有効活用(推薦会自体の形骸化)、後任者探しへの行政のコミット(委員任せにしない)など。委員(民児協)側としては、続けやすい(辞めさせない)工夫として「班(チーム)体制の推進」や「コーチ制やメンター制の導入」など。またリモート会議や会議のアーカイブ配信のほか仕事をしながらでも活動が続けられる民児協としての体制づくりなど。さらには活動しやすい環境の整備(普及・啓発や民児協事務局のサポート)や力量の向上に向けた研修の充実、強化、利便性の高い受講形式の提供など。

エ民児協:研修での呼びかけ(民生委員を継続してもらえるよう無理のない活動を心がける等)、年齢要項緩和の要望をしております。

オ民児協:ご質問の件ですが、居住要件の緩和については、O県の民児協としてまとまった見解がないのが現状です。O県域では、今回の検討状況について市町村民児協の会長さんとも情報共有を図っていますが、「賛成」「反対」等の意見は特にだされておらず、動向を注視している状況です。私個人としては、委員が隣の市町村に引っ越した場合でも、残りの任期を引き続き全うできる仕組みをつくっておくなど、一定の条件のもと要件緩和することは、委員選出の選択肢を広げることになるのでは、との考えもあります。ただ、「その地域に暮らしている」ことが、民生委員が民生委員である最大の強みでもありますので、「それなら他のボランティアやNPOに委託すれば?」との議論にもなってくるとも思いますし、当事者である民生委員さんに強い抵抗感が生まれることも理解できます。100年超という歴史ある制度をどう守り、発展させていくのかは、非常に難しい問題ですね。また、他に有効な担い手確保の手立てですが、前から言われている「認知度の向上」「やりがいが実感できる環境」「証明事務等の負担軽減」に加え、「働きながら活動できる環境・風土づくり(ICT活用、定例会の工夫等)」、「協力員制度、班制度」での助け合いの土壌づくりなどに加え、地区ごとに「推薦準備会」を作って地域の幅広い関係者にメンバ-となってもらい、地域のなかで委員選出をする仕組みが有効ではないかと思っています。

現在、自治会を主な選出母体としている市町村が6割程度ありますが、自治会の組織率や加入率が低下するなか、自治会だけに頼ることには限界があります。O県内では、3つの市町村で準備会の仕組みをつくっており、研修などでも今後発表をお願いしているところです。以上、所感及び現状をお伝えさせていただきました。

カ民児協:今回、検討委で議論している居住要件の緩和について、どのようにお考えになりますか?→・現時点では、居住要件の緩和は難しいと考えます。理由)住民や自治会から承認や推薦が得られるか、自治会と密な連携が作れるか。夕方以降や休日の会合や役員会、イベントに参加が可能か、等などの理由が多数あり

・民生委員制度で課題となっている定員割れを解消するためには、今回の居住要件の緩和以外に、お考えになる対策などはございますか?→・上記の居住要件の緩和は難しい問題ですが、今後はこの議論も必要と考えます。民生委員活動(の7つのはたらき)の細分化や役割分担をして、企業や地域(商工会、青年会議所、業種別団体等など)、学生などの他分野の人達に民生委員のサポーターになってもらい、できる仕事を担ってもらうことができれば・・・。・我が県では、欠員の地域もチームワークや「おたがいさま」の心で、何とか乗り切っていますが、これをいつまで続けることができるかわかりません。

質問⑶ここまでの検討会の議論を踏まえ、検討会は今後どのように議論を進めて行くのがよいか?どのような点に気を付けて、議論を進めて行くべきか?

今は、同検討委員会で互いの基本的な考え方を出し合った段階で、大切な委員会のプロセスだと思っています。そして、委員会において、民生委員児童委員制度を強化していく機会が提供されていると考えています。ただ、民生委員法改正ありきの議論は、検討の趣旨を逸脱してう危険性があります。民生委員・児童委員のなり手を確保するために、また日頃の民生委員児童委員活動をバックアップする仕組みをどうしたらいいのかという本来の議論に戻って頂くことは可能でしょうか。

①そもそも孤立や生活困窮の問題の深刻化、拡大化に伴い、行政だけで問題を解決できない現実がはっきりと見えてきました。

②私は、3区市で介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画の策定に関わっていますが、孤立への対応、解決が難しい問題の拡大等に対応する決定的な手段を見出していません。同時に、協働してケアにあたる民生委員児童委員の役割が変化してきたと考えています。どのような地域、地域ケアを目指すのか、また民生委員児童委員の働きを再検証すること、協働した取り組みを目指すことという3つのアクションが各自治体に問われていると考えています。

③民生委員の役割を軽減させるとは、・互いの役割を理解して、協働した取り組みを実践すること、・行政や専門機関が活動をバックアップすること、・民生委員児童委員の優先的役割の明確化すること、等多様です。 (大阪府民生委員児童委員協議会連合会『民生委員・児童委員のお悩み解決!方面道場(基礎編) (応用編)』より)、❶見守り訪問の際、話が続かない。 ❷見守り訪問などで「民生委員の○○です」と訪ねても、受け入れてもらえず、玄関先で追い返されたり、民生委員の関わりを拒否されてしまう。 ❸前任の委員が辞めた後、十分な引き継ぎや研修が無く、委員として何をすればいのか、どうすればいのかが分からない。❹ひとり暮らし高齢者から、ゴミ出しや電球の交換、庭木の手入れなどを頼まれてしまった。❺生活に困窮した対象者からお金を貸してほしいと言われた。❻ひとり暮らし高齢者が倒れ、救急搬送されることになり、救急隊員から「救急車に同乗してほしい」と言われた。❼支援を必要とする人々の個人情報が行政、関係機関等から民生委員に適切に提供されないことがある。❽近隣住民から、頻繁に親の怒鳴り声、子どもの泣き声、大きな物音が聞こえると連絡があり、様子を見ているが、緊急性は無いようにも見える。児童虐待として通報すべきか、しばらく様子を見るべきか。❾近所の方から最近対象者を見かけない、新聞が溜まっていると連絡があった.ドアや窓ガラスを壊して確認すべきなのか、等の活動における問題が明らかです。統一的見解は出されていると思いますので、各地域で確認して頂きたい。

④私は、『単位民児協運営の手引き[令和4年3月版]』(全国民生委員児童委員連合会)に書かれているように、民児協は「垂直型」の組織(上意下達型の組織)ではなく、会長等を含め、すべての委員が対等な立場で活動に参加する「水平型」の組織であることを意識し、お互いを尊重し、自由に発言できる民児協運営を意識し、以下の役割を担うことを期待しています。

一 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。 二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。四 必要な資料及び情報を集めること。五 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の習得をさせること。六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

この基本的役割を遂行できるように、行政・社協担当者も役割を明確にして頂きたい。

⑤居住要件緩和がありきでなく、出された意見聴取検討課題の全体像と討議スケジュールを明らかにすること。そして改革を進めることによって生じる危惧に対して軽減する方法を具体的に討議すること、そして軽減する場合には、全国に網を被せるのではなく、特例を設けて施行して、評価する期間を設けることが大切だと思いました。

投稿日 24年09月23日[月] 3:53 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

21世紀キリスト教社会福祉実践会議は、①超教派の立場から、さまざまなキリスト教主義社会福祉団体の連携をはかり、協働して、きたるべき将来のキリスト教社会福祉の展望を切り開いていくこと。②各キリスト教主義社会福祉施設および団体に働くキリスト者の育成と支援をはかること等を目的に、1998年に創設されました。毎年代表者会議を実施し、2年に1回、大会を実施てきており、第11回まで、教派を超えた団体の協力によって、実施されていました。しばらくコロナ等の影響で中断しておりましたが、本年は、「誰が隣人になったと思うか?〜ともに生きる関わりを求めて」をテーマに、第12回大会を企画いたしました。

日時は、2025年 2月22日(土) 9:30〜16:00、会場は湘南とつかYMCA

戸塚駅徒歩5分です。

どうぞ、ご参加ください。お待ちしています。

市川一宏

投稿日 24年09月10日[火] 1:38 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

8月24日(土)、第3回「地域福祉を推進するルーテル学院大学卒業生の集い・希望の会」が行われました。当日は、大学を会場にして35名、zoomで11名、合計46名の卒業生、教員が集まりました。

→集いチラシ

→研修参加者の声

投稿日 24年09月07日[土] 9:49 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,出会い,社会福祉関連

7月12日に北多摩南部ブロック社協会長等役員総会があり、「「再犯防止と生きづらさ~社協としてできること~」をテーマに、小林 良子 氏(公益社団法人東京社会福祉士会立ち直りを支える地域支援ネットワークづくり事業部副部長)の講演をお聞きしました。そして、所属社協の狛江市社協の方から、『狛江市第1次再犯防止推進計画』のことをお聞きしました。まだ分析をしていませんが、資料としてお伝えします。

投稿日 24年07月29日[月] 5:54 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

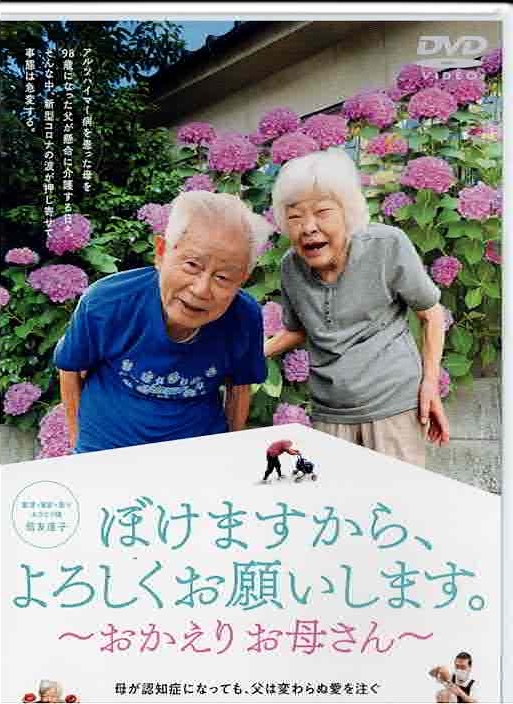

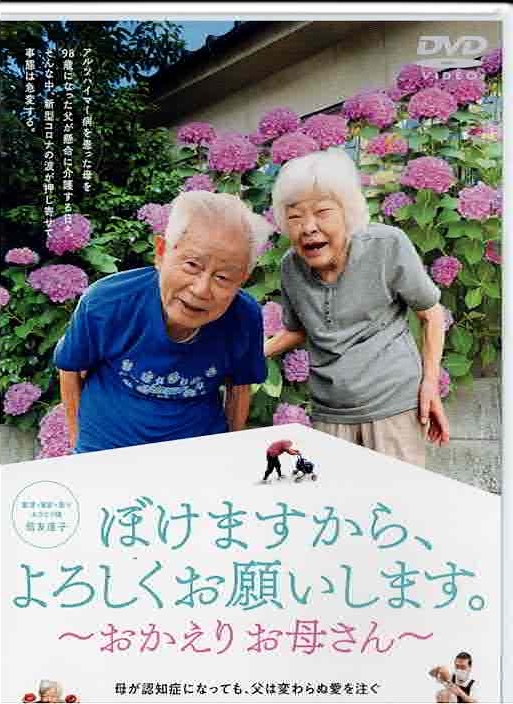

宮城県民生委員児童委員協議会代表者研修の2日目の最初の講演者は、『ぼけますから、よろしくお願いいたします』という作品をの監督・撮影を行なった信友直子氏であった。衝撃的なテーマであり、私は、帰宅後、すぐにDVDを注文した。

以下、映画『ぼけますから、よろしくお願いします。』の紹介文を引用します。

広島県呉市。この街で生まれ育った「私」(監督・信友直子)は、ドキュメンタリー制作に携わるテレビディレクター。18歳で大学進学のために上京して以来、40年近く東京暮らしを続けている。結婚もせず仕事に没頭するひとり娘を、両親は遠くから静かに見守っている。

そんな「私」に45歳の時、乳がんが見つかる。めそめそしてばかりの娘を、ユーモアたっぷりの愛情で支える母。母の助けで人生最大の危機を乗り越えた「私」は、父と母の記録を撮り始める。だが、ファインダーを通し、「私」は少しずつ母の変化に気づき始めた…

病気に直面し苦悩する母。95歳で初めてリンゴの皮をむく父。仕事を捨て実家に帰る決心がつかず揺れる「私」に父は言う。「(介護は)わしがやる。あんたはあんたの仕事をせい」。そして「私」は、両親の記録を撮ることが自分の使命だと思い始め−−−

娘である「私」の視点から、認知症の患者を抱えた家族の内側を丹念に描いたドキュメンタリー。2016年9月にフジテレビ/関西テレビ「Mr.サンデー」で2週にわたり特集され、大反響を呼んだ。その後、継続取材を行い、2017年10月にBSフジで放送されると、視聴者から再放送の希望が殺到。本作は、その番組をもとに、追加取材と再編集を行った完全版である。娘として手をさしのべつつも、制作者としてのまなざしを愛する両親にまっすぐに向けた意欲作。

また、2作目には、副題に〜おかえりお母さん〜とかかれていた。

映画の紹介を引用します。

東京で働くひとり娘の「私」(=信友監督)は、広島・呉市に暮らす90代の両親を、1作目の完成後も撮り続けた。18年、父は家事全般を取り仕切り、日々奮闘しているが、母の認知症はさらに進行。ついに脳梗塞を発症し、入院生活が始まる。母に面会するため、外出時には手押し車が欠かせない父は毎日1時間かけて足を運び、励まし続け、「いつか母が帰ってくるときのために」と、98歳にして筋トレを始める。その後、一時は歩けるまでに回復した母だったが、新たな脳梗塞が見つかり、病状は深刻さを極めていく。そんななか、20年3月に新型コロナウイスが流行し、病院の面会すら困難な状況が訪れる。

予告編は、穏やかなピアノの曲が流れるなか、愛らしい笑顔で話す父の姿から始まり、「認知症になった母を90代の父が支え、ふたりで暮らす物語。――それには、こんな続きがありました」と、信友監督の語りが見る者を“物語”へと誘う。入院することになった母が、見舞いに来た父にかける「手がかかるようになってごめんね」という言葉。病床の母に、父が伝える「ありがとね。わしも、良い女房をもらったと思っています」という感謝。セリフではない、自然と発せられた何気ない言葉の端々から、お互いを気遣う優しさと愛がにじみ出ている。

場面写真は、林檎を持ってポーズをとる母や、筋トレをする父など、夫婦の人柄が伝わるものをセレクト。現実を冷静にとらえようとするドキュメンタリー監督としての立場と、実の娘であるというふたつの立場で葛藤しながら撮影を続けた信友監督が、「人生の最終章は悲しいだけではありません。お互いを思いやり、かわす笑顔もありました」と語る通り、それぞれの写真から、ふたりの楽しい日々と、深い絆が伝わってくる。

高齢期は、喪失の時代と言われます。具体的に喪失とは、身体的機能の喪失、友人や親族の喪失、役割の喪失、そして死の危機を言います。誰もが直面するかもしれない認知症、加齢より増し加わる困難な状況。72歳の自分の、これから始まる本格的な老いの状況を考えると、高齢者福祉の専門職と自負していた私も、正直不安になる。

私がこの映画を見て思った感想を述べたい。

老夫婦の生きていく姿を見て、率直に感動しました。妻が認知症にかかり、進行する中で、今までできていたことができなくなっている妻を支える夫。夫自体も高齢のため、聞く力は衰え、腰は曲がり、様々な困難に直面する。さらに妻が脳梗塞を発症し、入院となりました。しかも、症状が改善するする前に、再度の脳梗塞。徐々に会話も難しくなります。しかし、妻の回復を願い、家庭でケアすることを目指す夫。夫婦が長年培った労りの気持ち、愛情が自然な形で表され、私は、当事者の生き方に引き込まれました。

どうして、それが可能であったのでしょうか。私は、娘の信友氏の存在が大きかったと思います。東京での仕事と親がいる呉市を行き来し、どこまで自分の介護を悩む日々。そのことを知って、自分たちで生活しようとする両親。映画ができて公開される時に、観客の方々に、娘のことをお願いする老親の姿を見て、信友さんと親の絆を見ました。そして、介護の節目で、いつも信友さんが登場して撮影している。ご両親は決して孤立することなく、地域の医療機関、商店街等からもバックアップされている。また、娘が撮影者・監督だから、家の中をすべて見せたし、生活の状況を明らかにしたのでは。

介護問題は、本人及び介護者の孤立問題だと、改めて確認できた映画であった。

また、地域ケアに長年携わってきた者として、いつも教訓にしていることは、利用者に介護を受けることに罪の意識を持たせないこと。お母さんは、脳梗塞の病の床にあって、お父さんに迷惑をかけてしまうことを詫びた。また、何もしてあげられない自分を責めた。この状態に置かれた方々に対して、専門職が一緒にいること、悩むことなく、その方々の足になり、手になって、日々の生活を安心して送って頂くために私たちがいることを、どのように理解して頂くか、担い手の真価が問われることになるのである。

投稿日 5:14 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

2024年7月16日・17日に、同研修会が開催されました。私は、たびたび会長研修にお招きされてきた。ふりかえって、2011年3月11日の前も、また東日本大震災以降はさらに、宮城県内の民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、市町村との私の関わりは続いてきました。震災当時の大混乱の時にあって、絶望の底から這い上がってこられた方々の姿を、2020年3月に、石巻市社協と石巻市の地域福祉アドバイザーをやめるまで、10年の間、私は見てきました。ですので、その行動に、心から敬意を表し、たくさんのことを教えていただきましたことを改めてお礼を申し上げたいと思います。私の今は、この経験によって築かれています。

特に今回は、「災害に備える民生委員児童委員活動について」というテーマを与えられ、私は何をお伝えすることができるか、大いに迷いました。宮城県内の多くの被災地の民生委員児童委員の方々が来られており、軽率な発言は、参加者に失礼になるからです。そこで、私は、10年近く関わった経験をふりかえり、実際、それぞれの地域で体験したことをまとめることにしました。まだ、その評価を頂いてはいません。荒い経験でしかないかもしれませんが、勇気をもって、お示ししようと思いました。

https://www.dropbox.com/scl/fi/x2fgp4x6x0kuoykrvm8jd/2024.pptx?rlkey=k1zwhit0wkwg1g0ysbwafxdh4&dl=0

ご出席頂いた方々には、今後とも、ご指導賜りますことを、お願いいたします。

投稿日 24年07月24日[水] 10:07 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

私の家は、小学生が通う道にあります。聞こえてくる子どもたちの声が、1日の始まりを告げる合図のようです。

その日は、久しぶりに晴れて、すがすがしい朝でした。私は、ほとんどの子どもたちが通り過ぎた時間に、プラスチックゴミをもって、外に出ました。私の家はT字路の右にあり、写真の道は、右の道です。子どもたちは、その道をしばらく歩いて左に曲がり、しばらく歩いて道路を渡り、小学校に入っていきます。

ところが、ほぼ小学生が通り過ぎた時間に、低学年であろう男の子がゆっくりと戻ってきました。足下が少しおぼつかなかったので、私は心配して見ていますと、案の上、躓いて転び、顔や手をぶつけたようでした。私は思わず掛けより、抱き起こして土を落としていると、消え入りそうな声で、「忘れ物をして、家に取りに行きたいの」と話してくれました。子どもは、低学年のA君でした。

すぐに妻を呼び、A君の手についた血を濡れたティッシュで拭き、出てきた鼻血の止血をしました。大声で泣くことはしませんでしたが、涙が何度も溢れてきました。少し落ち着いてきましたので、一緒に家に行こうかと問いかけたところ、頷いたと思ったので、何度も確認しながら、歩いて行きました。心配で、ほっておけないという気持が私には強くありました。

私はお母さんに会って事情を説明しました。A君は安心したのでしょうか。大きな声で泣きながら、帰ってきた理由を告げている様子が外にも聞こえてきました。また、私は、小学校の担当が心配するいけないので電話し、A君のこの間の事情を説明し、私の名前と住所も告げました。

私は、一人で戻ってきて転び、痛みと不安で体を震わせていたA君の姿が忘れられません。いろんな思いが心の中を駆け巡ります。

私は、多くの子どもが直面する問題を知っています。ただ、繰り返しになりますが、体を震わせていたA君のことが心に残っています。確かに、誰もが経験する成長の出来事かもしれません。しかし、誰もがそのような経験をして、育っていくなら、一人で歩くことができるまで、あくまで限界があるとしても、少しはできることをしてあげたい。例えば、一週間に1回、子どもが通り過ぎる間中の午前7時40分から8時20分まで、自分の家の前に立って、子どもたちとおはようの挨拶をする。そんなことを考え続けていました。

そこで、私は、まず私が住む東部地域を担当する地域福祉コーディネーターに相談しました。そして、①地域における子どもの生活状況、②小学生の登下校の見守りをしている、例えば老人クラブ等の活動の有無、③子ども食堂や世代間交流等のボランティア活動の実態、④ゆるやかな見守り活動、顔の見える相談・お話相手、イベントの開催等を行う「ほのぼのネット」の活動、⑤支え合いの仕組みづくりをめざす諸団体・関係機関やボランティアと行政との「地域ケアネットワーク」の活動、⑥各学校に設置され、保護者や地域住民が、学校とビジョン(めざす子どもの姿)を共有し、協働しながら地域ぐるみで子どもたちの成長を支える「コミュニティ・スクール委員会」の取り組み、⑦駐在所のお巡りさんの取り組み等を調べて頂き、6月に2回打ち合わせをしました。その結果、7月より、月曜日の朝、午前7時40分から8時20分の間、家の近辺の掃除をしながら、子どもたちに声かけをすることにしました。

皆さんは、どう思いますか。じいさんの出番ではないかもしれません。しかし、見守りをしながら、子どもたちの成長に貢献したいというちょっとした思いが実現できる地域でありたいのです。もし、子どもたちに迷惑がかかったり、子どもたちが不愉快な気持になるようでしたら、すぐに撤退します。

投稿日 24年07月20日[土] 3:45 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,出会い

2024年7月6日(土曜日)、三鷹産業プラザ7階で、早稲田稲門会三鷹支部の総会があり、その後、三鷹市の河村孝市長が市政報告を、市川が講演を行った。私の3時50分から4時40分の50分の講演の間中、外では雷鳴が鳴り響き、大量に降り注ぐ雨の音が聞こえていました。

内容は、どうぞ、私のレジメをご覧下さい。嵐を呼んだレジメですが、三鷹の稲門会でしたので、三鷹のサービスを中心に、私が信条としているごく当たり前のことが書かれています。72歳を迎えた私自身の思いでもあります。ただ、可能であるかどうかは、不安もあります。

https://www.dropbox.com/scl/fi/1b2y3vytkkvdtljst15xs/2024.7-100.pptx?rlkey=o4ii3ynojwigxrdknfxozkt36&dl=0

終わった時には、雨はやみ、次の会場には、傘もささずに移動できました。

投稿日 24年07月07日[日] 9:13 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり

2024年6月17日、世田谷区共同募金配分推薦委員会があり、そこで今年度の取り組みが確認されました。また各地域協力会の代表の方々より、募金活動についてのご苦労をお聞きしました.

それぞれの町会の考え方もあり、共同募金をどのように理解して頂くか、話し合われました。その情報交換の中で、世田谷区社協の会費募集の資料がとてもわかりやすいという意見が何人からも出され、今後、募金活動も参考に共募の広報活動を強めていくことになりました。

ご紹介します。

https://www.dropbox.com/scl/fi/2a46ab57cwkgt04gu2qhs/R6.6.1.pdf?rlkey=9ifwmfucef2qfjeyf2ilm10hz&dl=0

投稿日 24年06月18日[火] 9:55 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »