社会福祉関連

2023年3月に思い切って石巻に行こうと決め、石巻市社協の親友に連絡をした。年度末の忙しい中、友人は時間をとって迎えて下さった。何故、ここまで石巻に行きたくなったか。それには理由があった。大学の紀要に「市川一宏の足跡」という原稿を書き、また最終講義を終えたが、その中で、2011年3月11日の東日本大震災以降の約10年という石巻での活動のもち意味を再確認した。最終講義のレジメの「Ⅷ)2010年代におけるチャレンジ 1.東日本大震災被災地支援では 「2011年3月11日、東京で津波に襲われた現場を映像で見て、私は、いてもたってもおられず、石巻市を訪問した。今まであったはずの家がなくなり、土台だけが残っている。また一緒に過ごした子どもや孫が通っていた幼稚園や学校を見ながら、呆然と立ち尽くしていたたくさんの方々の後ろ姿を、忘れることができない。私はお願いして地域福祉活動計画の作成に関わらせて頂いた。社協は民生児童委員、ボランティア、社会福祉法人職員等と協力して実情を明らかに、㋑復旧・復興下で可能な事業の見直しを行い、㋒孤立防止に取り組む地域福祉コーディネーターを設置した。職員検討部会のメンバーは、8月31日から2月中旬まで、仕事が終わってから集まり、検討→提案→私のチェックというプロセスを繰り返した。メンバーの意欲を目の当たりにして、私は石巻に来て良かったと思った。」

石巻市社協には、2020年3月まで関わらせて頂いた。何故10年近く石巻市社協と一緒に復興を目指してきたのか、その理由は、友人たちと一緒に復興を目指したかった自分の率直な気持ち、震災後徐々に支援者が帰って行く姿に寂しさを感じて自分は必要とされる限り関わらせて頂こうとの思い、社協職員に親友がいて私への皆の期待をいつも伝えてくれ、結果として互いの信頼関係を築くことができたこと、政策動向や実践に関する情報を適宜提供できたこと等々であった。2019年度、2020年度は、社協とともに、行政の地域福祉アドバイザーの役割を担わせて頂いた。

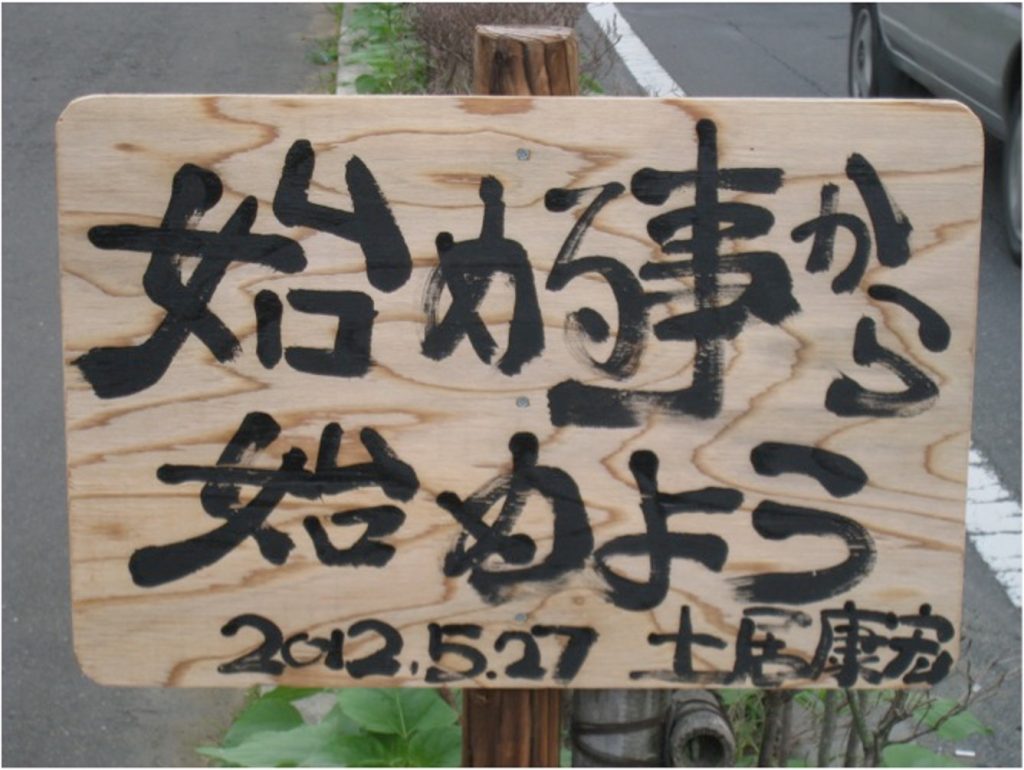

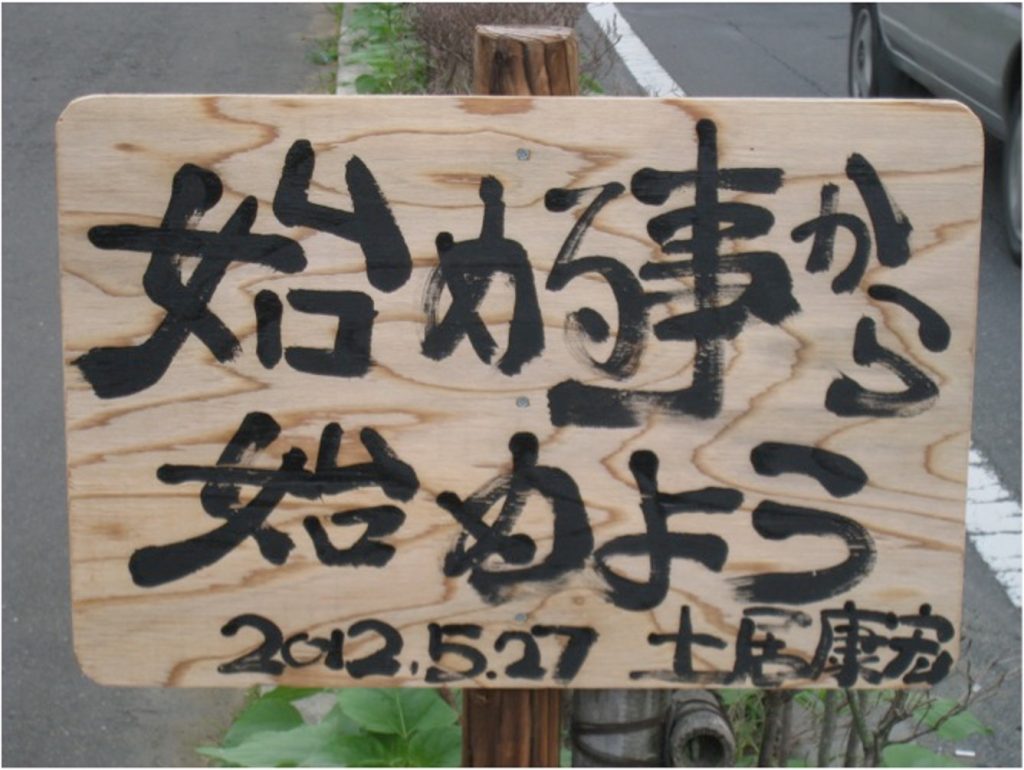

今、日本の社会は、コロナの影響を受け、貧困、孤立、虐待、自殺、いじめ等、たくさんの問題が深刻化しており、どこから手をつければ良いのか、私は、戸惑いの中にある。被災後まもない石巻も、同様の状況にあった。どのような取り組みが可能なのか、津波によって流された後のがれきの中を通り、町中を歩いていた時、ある看板を見つけた。そこには、「始めることから始めよう」と書かれていた。石巻において復興、復旧を目指した様々な取り組みの実績は、私たちに勇気と知恵を与えてくれる。

確かに、被災地も整備されてきた。日和山から見下ろす海岸の風景も、整備さて、随分変わった。

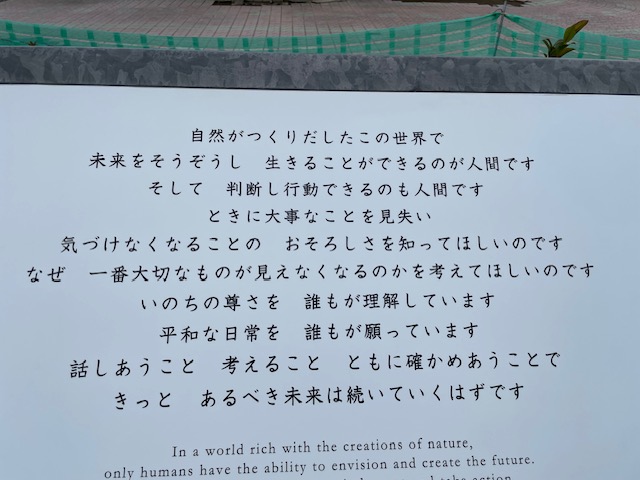

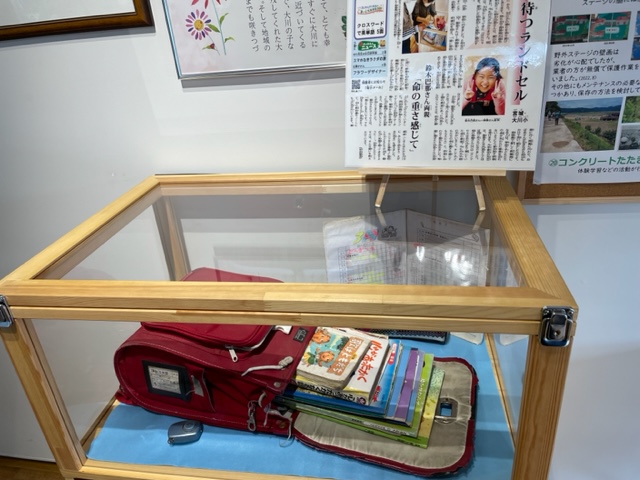

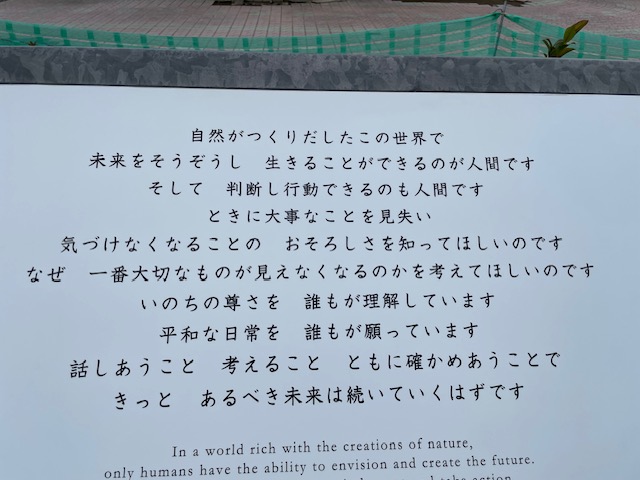

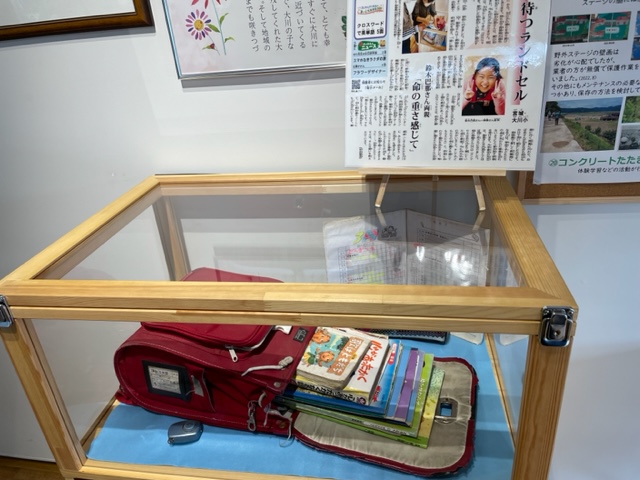

またたくさんの児童と教員が亡くなった大川小学校は、震災遺構として保存され、大川震災伝承館が建てられていた。

大川震災伝承館

しかし、孤立等の問題は、依然として顕在化している。久しぶりに石巻に訪問したが、その現実に対して、石巻市社協の地域福祉コーデッィネーターは、継続して住民とともに地域を耕していた。

https://www.dropbox.com/s/pnth4nw3pwehp3u/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82%E7%A4%BE%E5%8D%94CSC%E5%A0%B1%E5%91%8A2023.3.pdf?dl=0

また雄勝、北上、河南等の支所を訪問したが、一緒に地域福祉活動計画を策定し、また地域活動等の支援を企画した友人、さらに前会長ともお会いすることができた。そして、各支所を基盤とした様々な取り組みを知った。

私にとって、やはり石巻は、地域福祉の原点であった。

投稿日 23年05月29日[月] 11:27 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

投稿日 23年05月20日[土] 9:28 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

起立性調節障害のJK監督率いる学生映画チ-ムが送る奇跡の実話をご紹介します。是非、ご覧下さい。

2023年5月26日(金曜日)午後7時30分、なかのZEROで『今日も明日も負け犬。』の映画上演会が行われた。起立性調節障害について知識がない私は、大学の地域福祉論Ⅰに聴講に来られている市民の方から、たくさんの若者が苦しんでいる実態をお聞きし、学ぼうと思い、上映会を実施したKiku-Ne(きくね)に申し込んだ。

~16歳が書く一冊の本から始まった奇跡~

起立性調節障害のJK 監督

率いる学生映画チームが送る奇跡の実話

監督西山夏実の夢

「自分の人生を映画化する」から全てが始まった。

「本書いてよ」 西山(当時16歳)はクラスメイトの小田(当時16歳)に言った。

緊急事態宣言下の3か月間、脚本の小田実里が映画の原作となる西山の人生を描いた本を執筆

本は即日完売。予想を上回る反響から映画化を決めた。

SNS で呼びかけ、監督、脚 本、キャスト、スタイリスト、AD、メイキングなど全てが学生の期間限定チームが結束された。

映画の作り方すら誰も知らないそんな「大人立ち入り禁止の撮影現場」が生まれた。

「コロナ渦」「学生」「初心者」「初対面」「闘病」様々な壁を乗り越え、1年かけて紡いだのが本映画である

この映画を見て、私は、たくさんの主人公がいると思った。第1の主人公は、当然、起立性調整障害に突然かかった西山夏実さん。彼女は、この映画の監督である。中学2年生の時にこの病気にかかり、なかなか起きれない、動けない、今までできていたことができなくなり、さらに病気への周囲の無理解によって、心も傷つき、だんだんと追い詰められていく。映画の中である教員が発した言葉に、私は、西山さんの存在をも否定することが容易にできてしまう恐ろしさを覚えた。西山さんの行動の一部しか見ておらず、24時間彼女が抱えている困難さを知らないと、私も同じことをして、同じような言葉を発していたかもしれない。また、孤独からか?笑顔をまったく見せず、保健室に一緒にいた女子学生ひかるさんに笑顔を届けたいという気持が、西山さんの生活再建のきっかけになっていたことに、私は強い共感を覚えた。苦しみを知ったからこそ、相手の苦しみを理解できるのではないだろうか。「障がいをもつ当事者が当然のこととして現状とその理解、そして必要な支援を主張できる社会」を目指したい。

第2の主人公は、学生スタッフである。映画の後に、監督西山さんとスタッフの撮影の現場をまとめた記録を見て、この映画制作の意味を理解した。当時16歳だった西山さんの「自分の闘病生活を実写映画化したい」という呼び掛けに応えて、女子高生28人が集結した。ただ、みんなが初心者であり、キャスト、スタイリスト、メイキング、楽曲制作など、一つひとつの作業が手探りの中、1年間の製作期間を経て、この映画を完成させた。過去の自分を役者として再現した友人の演技を見て、西山さんは思わず撮影を続けることができなくなった時もある。時には体調を崩し、時には将来の不安に心が一杯になり、撮影を辞めてしまう西山さんと一緒に泣き、喜び、悲しみ、笑う学生スタッフ。コロナ禍、闘病、学生であるという限界もあった。しかし、大切な最初の目標、すなわち起立性調節障害の現状を一人でも多くの方に理解してもらい、同じ病気にかかっている人に一緒に歩む人ができることを願って、必死に支え合っていた28人の行動に勇気を与えられた。50数年前の大学生の時、私は、知的障害児施設にボランティアに行った。その私に、同期の友人たちは「偽善者だ」と言った。自分の思いに従った行動なのに何故非難されなければならないのだと寂しく思った。そして、私は「善」をしている訳ではないので、偽善ではないと言い、友人を集めて施設にボランティアに行った。以降、彼らは「偽善者」とは言わなくなった。そして今でも友人との関係は続いている。「一緒に歩む日常が、当たり前になる社会」を目指したい。

第3の主人公は、Kiku-Ne(きくね)である。ホームページによると、Kiku-Neは、起立性調節障害(OD)当事者の保護者としての経験をもとに、「見えない病と共に生きる社会」を目指して、見た目ではわからない病気や特徴の認知と理解への啓発活動、当事者・家族(家庭)・学校・社会(地域や職場など)、それぞれの橋渡しとサポートを行っている。主な内容は、対面またはオンラインによる保護者向け、教職員向けの勉強会や講演会、学校保健委員会での講話、個別相談などを行っているとのこと。Kiku-Neの名前の由来は、「きく」が聞く・聴く・効く・訊く・利く、「ね」は、根・音・輪廻の廻の意味を掛け合わせており、当事者やご家族の声を聴く、体調や症状に効くなどの様々な「Kiku」と理解が根を広げる、みんなの声が音となり、たくさんの「Ne」となると言う意味を掛け合わせている。「Kiku」と「Ne」が合わさって、より多くの子どもたちやご家族が生きやすく育ちやすい社会になってほしいと思っている団体である。

中野経済新聞の記事を紹介する。「我が家の娘は2人とも起立性調節障がい。長女が診断されたとき、『一番大切なのは、一人でも多くの理解者を得ること』と主治医に言われたのをきっかけに8年前からこの病気のことを伝える日々が始まった。映画は、ある日突然この病気に襲われた女子中学生の実話で、病気をより多くの人に知ってもらうための素晴らしい作品」と映画を誘致した同任意団体の代表・野澤菊枝さん。「ある日突然、原因不明の不調で、起きたくても起き上がれない、寝たくても眠れない、頭痛や腹痛などの症状が毎日続く。そんな不調を抱えながら必死に過ごす中で『サボり』『なまけ』『甘え』『わがまま』などという言葉をかけられたらどう感じるかを想像してほしい。映画は、あなたはひとりじゃない、そして夢や希望が生きる力になるということを教えてくれるはず。中野区教育委員会のお墨付きをもらった。ぜひたくさんの人に見てもらいたい。わたしたちの活動に賛同し、支援していただける方にも出会えたら」と話す。

これらの取り組みに対する第4の主人公は、映画を見た人たち。私も含めて、このメッセージをどのように受け止め、理解し、行動していくのか、問われている。

投稿日 9:23 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,出会い,社会福祉関連

2023年2月2日・3日と、ロフォス湘南で民生委員大学が開講されました。事務局と相談しながらたてたプログラムで、完成度が高いと思っています。ただ、この数年の研修、会議で、私が感じていることですが、民生委員児童委員が置かれている状況、直面している課題は、大分様変わりしているような気がします。新人の会長が予想以上に増えているのも、その一つの現象でしょう。「靴に足を合わせる」のではなく、「足に靴を合わせる」支援を具体的に検討していくことが必要に思っています。4月に発行するVIEWでは、①民生委員児童委員活動の基本を皆で学び、単位民児協の運営に活かすこと、②地域ケアに民生員児童委員活動を位置づけ、具体的な役割分担、相互の支援関係を明確にし、協働した取り組みを強化すること、の必要性を書かせて頂きました。今後ともご指導下さい。

投稿日 23年03月14日[火] 10:48 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

2023年3月の初旬、社協の理事会が開催され、本計画を認めて頂きました。今月の末に行われる評議員会の決議によって、正式に認められます。そのことを前提に、案として掲示させて頂きます。

策定委員の方々、調査に協力して下さった方々、社協職員が、誠実に現状を把握し、可能で、かつ有効的な取り組みが提案されています。dropboxから見ることができます。

もし皆様の取り組み、活動の参考になるのでしたら、策定に関わった私たちも、うれしく思います。

共に啓発し合いながら、希望ある明日を築いていきましょう。

https://www.dropbox.com/s/cwttyyogya975of/%E4%B8%89%E9%B7%B9%E5%B8%82%E7%A4%BE%E5%8D%94%E7%AC%AC%E2%85%A6%E5%9B%9E%E8%A8%88%E7%94%BB.docx?dl=0

投稿日 23年03月12日[日] 12:20 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

1992年に創設された「ほのぼのネットワーク」は、30年の歴史を刻んできました。それを記念する会が、たくさんの関係者の参加のもと、盛大に行われました。私は、ご依頼を受け、記念講演をさせて頂きました。

ほのぼのネットへの期待、互いに支え合い、地域を耕して30年 ほのぼのネットの実績が明日の三鷹を拓く

1.私たちにとっての1992年(設立当初の状況

①社会状況

②福祉状況

・参加型福祉社会をめざして、市民の福祉活動を支援する基盤づくりを強調された。そして、㋐労働省による勤労者の社会参加としてのボランティア活動の推進施策、㋑個人の豊かな生活のためのボランティア活動の推進施策、㋒各ライフステージにおける学習をすすめるためのボランティア活動推進事業が実施された。

・老人福祉法等八法改正による自治体のサービス実施責任の強調

③三鷹市の状況とほのぼのネットの創設

・高齢化率16%弱

・世帯あたりの家族員数は2.1人弱

・昼間人口は84%で市外へ通勤通学する者も多く、家庭内の介護などの福祉機能の低下がある。さらに近隣の付き合いが減少してきた。

⇒ほのぼのネット活動事業がふれあいのまちづくり事業の地区指定を受ける。

<私が考えるネットの特徴は>

特徴1.地域住民がボランティアとなり地域でボランティア活動を行う「靴に足を合わせるのではなく、足に靴を合わせる活動」

特徴2.自主的な運営、多様な活動「0か100ではない本来の地域福祉活動」

特徴3.社協は住民が主体の地域福祉活動を支援「社協は歌舞伎の黒子である」

参考「ほのぼのネット活動」三鷹市社会福祉協議会海老沢芳宏氏執筆

2.活動を始めて30年という意味を振り返る

- いくつもの自然災害により、地域の福祉力が問われた。

- 地域のつながりの希薄化により、孤立化する住民が増加し、行政だけでは対応が難しくなった。共助の必要性が確認されている。

- 貧困状態にある子ども、家族が増加し、公的支援と共に、様々な支え合いが増えた。ちなみに貧困と孤立は、児童虐待の大きな要因となっている。

- ハートビル法、交通バリアフリー法、バリアフリー新法等に見られるバリアフリーの社会作りが進められた。

- 介護保険制度に地域包括ケアシステムが位置づけられ、当事者、住民に等よる支援が重要視された。

<私が考えるほのぼネットの貢献>

①本来の地域福祉活動の原点を守り、地域における定着を進めた。継続が、信頼のネットワークになっている。

②接ぎ木ができる実績。新たな取り組みのほのぼのネットの実績があるから、実現可能になる。「1本の木を植えなければ、砂漠の緑化はなりたたない」そもそもほのぼのネット員は、地域ケアネットの取り組みに貢献なさっておられます。

③ほのぼのネットの活動があるから、心のバリアフリーを含むバリアフリーの社会づくりを目指すことができる。

④どれだけ多くの住民が助けられたか。ご近所同士のインフォーマルなつながりの中で課題がある方を発見してもらい、社協や地域包括支援センターなどにつないでもらうことで適切な支援につなげてもらい、その後も見守りや声かけ、ちょっとした支援をしてもらえている現状を十分評価したい。

・社協職員から一言「ネット員さんが見守りや声かけ、特にお茶会や外出行事などのイベントを行うことで、地域のたくさんの方が笑顔になり幸せな暮らしにつながっていることは非常に大きいと思っており、我々職員としてもネット員の皆さんに感謝しています。」

これらのほのぼのネットワークの実績は、確実に三鷹市の地域福祉の基盤を作り上げてきたと確信しています。

投稿日 12:09 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

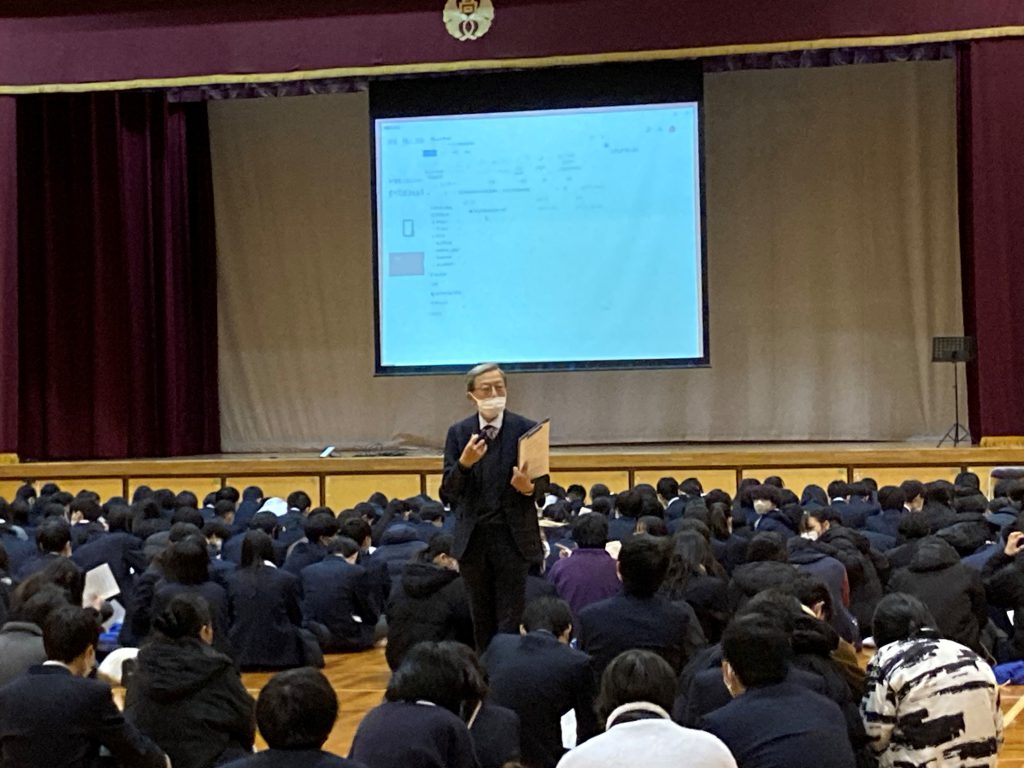

11月末、都立練馬高校の先生より、ボランティアの日の講演のご依頼を受けました。内容をお聞きすると、全校生徒740名に向けて、約80分の講演をさせて頂けるとのこと。高校生に向けて30分程度のお話をすることは何回もありましたが、さすがに80分、高校1年生から3年生まで満足してもらえる自信はありませんでした。そこで、私は、今までボランティア活動を実践し、また一緒に検討してきた信頼している方々とともに、学生諸君に満足してもらう企画を立てて、実行したいと思いました。

そこで、東京ボランティア・市民活動センターの実績のある方、東京都共助社会を目指す委員会でご一緒に討議してきた生活文化局の方々、練馬区内で様々な実践、研修、生涯学習を実施してきた練馬区ボランティア・地域福祉推進センターの方、そして長く高校におけるボランティア活動の推進に関わられてきた2人の教員の方に呼び掛けさせて頂きました。その文章は、以下の通りです。

「私は、孤立、貧困、災害、戦争等、混乱する社会にあって、困難に直面するたくさんの方々がおられることを学んでいます。そして高校生もたくさんのことを諦め、閉塞感の中に置かれているかもしれないと心配しています。だからこそ、私は、ボランティア活動を通して、大切なもの、大切なこと、すなわち互いの絆の大切さを学んでほしいと思っています。今回、練馬高校より、ボランティアの日に講演をすることを依頼されました。しかし、私の講演だけで練馬高校の学生に満足を与えることはできないと思っています。そこで、今まで一緒にボランティア活動の推進等に関わってきた仲間にご連絡をし、相談しながら、練馬高校の生徒が納得してもらえる企画を考えていきたいと思いました。

なお、今回は、以下のことに留意しています。①当事者の方々から、思いを直接聞いて頂きたいし、ボランティア活動をしている方の活動の思いを知ってほしい。学生に手話、ぼっちゃの意味を理解してもらいたい。②決して希望を失わず、明日に向かって、共に一歩一歩、歩いていく力を育てたい。③それぞれの可能性を考え、活動をしてみたいという気持になってもらいたい。

その依頼に応えて、集まって下さった方が、「練馬高校のボランティアの日を企画した仲間たち」です。準備期間は決して十分ではありませんでしたが、すばらしい企画ができあがりました。プログラムをお示しします。高校生の反応はとても良かったと、練馬高校の先生、ボランティア部の学生からお聞きしました。本年最後のビックな企画を、仲間の方々とご一緒に完成できたことに心より感謝致します。私は幸せ者です。

練馬高校ボランティアの日の講演とワークショップ (2022年12月22日)レジメ『ボランティア活動とは何ですか』

1.私にとってのボランティア活動(お話) 市川 特色⑴ボランティア活動の可能性は、様々な出来事、人との「出会い」です。 ㋐大学時代のボランティア活動 ㋑練馬高校の学生との出会い

2.ぼっちゃ競技の体験 平野さん、在学生、熊谷さん、市川 特色⑵ボランティア活動の主人公は、活動に関わる皆さんです。

ぼっちゃ選手の平野さんから 『私が申し上げたいことは、「何事も経験してみよう!一歩を踏み出してみよう!」ということです。本日の講演でお話しした、ボランティアやパラスポーツの魅力のひとつはその経験や競技・ふれあいを通して、「多種多様な多くの人たちとの繋がりができる」ことだと思います。これは今後皆さんが進学や就職、社会に出ていくうえでとても貴重な財産になります。「人は、かけがえのない宝」です。これからも様々なボランティアやたくさんのパラスポーツを見聞きし、実際に経験して自分自身の可能性や自分から見える世界(視野)を広げていってください!私も自分ができる事を精一杯取り組んでいきますので、ぜひ一緒に「よりよい未来を創っていきましょう!」』 参考資料『わたしのTOKYO2020-平野』teamsに入っています

3.東京都がめざすこと(ボランティアのチカラ)村田さん 特色⑶ボランティア活動の可能性は、新たな広がりです。

『みなさんは「ボランティア」という言葉からどんなことをイメージしますか。身近にできることから大きな活動まで様々なものがあります。昨年は多くのボランティアがオリンピック・パラリンピックを支えました。そうした活動は社会の役に立つだけでなく、自分のためにもなります。東京都は、「東京ボランティアレガシーネットワーク」などでみなさんを応援しています。皆さんもできることをできる範囲でチャレンジしてみませんか』

4.多様なボランティア活動 熊谷さん 特色⑷ボランティア活動は、時間、場所、内容、方法等きわめて多様な内容です。

『様々な分野・人たちとの出会いが、身近な地域で、東京や日本中で、海外で待っています。活動時間や内容も、また直接活動に参加するだけでない応援(会員になる・グッズを買う・寄付や募金)の方法も様々です。見学や体験からでも大丈夫!ボランティアセンターに何でもきくことができます。teamsに、ガイダンス『ボランティア活動を始めようと思っているあなたへ』『ボランティアの実際 思い立ったがボラ日〜活動するボランティアの生の声』が入っています』

5.手話から学ぶボランティア活動 目黒さん、吉田さん 特色⑸ボランティア活動は、互いに学び、共に歩むことです。

練馬区聴覚障害者協会の目黒和子さんより『身体障害者の中でも、聞こえない人は、障害の様子がわかりにくいため、理解されないことが多くあります。聞こえないというのはいつも何を言われているのかわからないと言うことです。「不幸」ではなく、「不便」です。手話は言語です。手話を覚えてくれるのは有り難いですが、コミュニケーションには手段が色々あります。手話の単語を2つ3つ位覚えてくればよいです。いろいろなコミュニケーション方法についてお話しましたが、『一番大切なのは、相手に伝えたいという気持ち』です。ボランティアから学ぶきっかけを得ることは大事です。積極性(勇気)に 気づく、視野が広がる、価値観の共有、社会のつながりのあり方など、視野は広がります。自分の合う行動を探してください。』

6.最後に 市川、目黒さん 特色⑹ボランティア活動は、「互いの違いを認め合い、共に生きる社会を目指した活動」です。

市川の思い 「一本の木を植えなければ砂漠の緑化は実現できません」

『子ども食堂等に通う子どもたちへ文房具・絵本を』:在学生・全国の卒業生からたくさんの思いが届きました

『子ども食堂等に通う子どもたちへ文房具・絵本を』:在学生・全国の卒業生からたくさんの思いが届きました

練馬高校のボランティアの日を企画した仲間たち 市川一宏(ルーテル学院大学)、熊谷紀良(東京ボランティア・市民活動センター)、村田陽次・戸田未央・白善仁(東京都)、河島京美・吉田麻莉子(練馬区ボランティア・地域福祉推進センター)、山下慎司(練馬高校)、正木成昭(赤羽北桜高校) 協力者:平野裕人さん(NECボッチャ部・NECマネジメントパートナー)、目黒和子さん(練馬区聴覚障害者協会)、小川加代子さん、渡邉早苗さん(手話サークル練馬こぶし会)

お願い:ボランティア活動を始める際には、どうぞ、『ボランティア活動を始めようと思っているあなたへ』(東京ボランティア・市民活動センター)を参考にして下さい。

投稿日 22年12月23日[金] 7:19 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

皆さん、こんにちは。04年から06年まで、ルーテル学院大学大学院の博士前期課程でお世話になった藤田孝典と申します。

主査である市川一宏先生だけでなく、各福祉領域のスペシャリストであった先生方に研究や学術の基礎を厳しくも温かくご教授いただきました。

当時の私はいわゆるホームレス状態にある方にかかわり、大学卒業後、社会福祉士として、福祉事務所で生活保護担当をしながら、夜間と休日に大学院で指導を受けていました。

働きながら大学院を志望した理由は、生活困窮者に対する支援方法を確立するためでもありました。

当時、ホームレスを含む働ける年齢層に対する福祉事務所の支援は、就労支援、経済的自立に偏り、アルコール依存症やギャンブル依存症、知的障害や精神障害など多様なニーズを抱える方への対応は不十分でした。

そんな福祉事務所内におけるケアや支援に限界を感じ、NPO法人の設立あるいは独立を構想していた際、市川先生や大学院の仲間たちの後押しを受けました。

大学院では、私たち支援者側の枠、基準に当てはめるのではなく、当事者主体で支援関係を構築すること、社会資源がなければ自ら創造すること、実践を言語化して社会発信し続けること、支援介入の際には実証・論拠を大事にする「evidence-based practice: EBP」などを教わりました。

そのような経緯もあり、現在はさいたま市見沼区にあるNPO法人ほっとプラスという生活困窮者支援をする団体のほか、貧困問題を縮減するための反貧困ネットワーク埼玉の組織化、団体運営などをしています。

また、市川先生たちの教え、市川イズムを次世代へ繋ぐため、埼玉県内の複数の大学で社会福祉士養成に取り組んでいます。

さらに2015年から施行された生活困窮者自立支援法の策定にも委員として関わらせてもらいました。課題がありつつも、それによって全国の市区町村に、様々なニーズを抱える困窮者向けの自立相談支援機関が立ち上げられています。大学院での研究、議論、蓄積が具体的な政策立案場面で実用されたことは嬉しかったです。

しかしながら、様々な政策立案にもかかわらず、新型コロナ禍は猛威を奮っています。生活困窮世帯が増加し、相談件数も増え続けています。支援や給付メニューの不足も顕著であるため、政策変更を求めて、与野党国会議員、厚生労働省などへ働きかける毎日が続いています。

政策変更を促すだけでなく、民間企業によるSDGs推進のため、ホテル経営大手企業と共同し、困窮世帯向けのシェルター設置に取り組んでいます。上場企業が困窮者支援に力を貸してくれるのは画期的であり、大変ありがたいことです。

そして、福祉拡充の理解を得るため、相談支援現場の実態、想いを出版物などにしながら社会発信してきました。ネーミングにお叱りを受けたこともありましたが、高齢者の貧困状態を告発する「下流老人」は2015年に流行語としてノミネートされ、様々な政策論争を巻き起こすことができました。市川先生の教え通り、毎年一冊を目標に執筆活動も続けています。

まだまだ不十分でありますが、ソーシャルワーカーとして、当事者に向き合うミクロレベルの相談支援だけでなく、地域や企業、組織を変えるメゾレベルの実践、制度政策や世論に働きかけるマクロレベルのソーシャルアクションなど、幅広い実践を仲間たちとおこなっています。

今後もソーシャルワークの面白さ、醍醐味を後輩に伝えていけるように、皆さんと頑張っていきます。引き続きご意見、ご指導、叱咤激励いただきますようお願いいたします。

藤田孝典

投稿日 22年08月25日[木] 10:31 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

「日々職場と家の往復で場面場面を真摯に向き合ってはきていますが、忙しさから肝心の「人とのつながりで生まれる言葉、動機づけ」を置いてけぼりにしているようでインプットも忘れるべからずですね。ソーシャルワーカーの心に響く学びと出会いの場はなかなかなく、後輩たちにもぜひ参加いただきたいと思います。」RA

「奥田さんの生の話を始めて聞きました。さすがです。課題がきちんと整理されていて、理論的。そして、曲がらない、尊敬です。 家族機能の社会化、葬式を出してもらえるとしたら安心しますね。血縁のない人は地縁が支える。ひとつの答えをもらいました」もみ

「現在、CSWとして生活困窮や精神疾患、様々な生きづらさを抱えた人たちを支援していて、今日の奥田先生のお話しの一つひとつにうなずきながら、改めて伴走型支援について考えさせられました。ひとりにさせない、諦めないでつながり続けることを大事にしていきたいです。」飯島ともえ

「ご講演ありがとうございました。高齢者虐待防止に携っておりますが、虐待が起こる要因は個人・世帯の孤立・孤独だと痛感しています。虐待対応は問題解決型ですが、高齢者が65歳になってから関わったのでは遅くもっと前から予防しなければ虐待は無くなりません。昨年度の関わった調査で自治体等による虐待防止計画が策定されていない実態が把握できたので、今後人口は減少していくため、縦割りで施策を考え、お金を縦割りつけている場合ではないので、「丸ごと」で考えたいと思います。ありがとうございました。」乙幡美佐江

「地域における課題はより幅広い内容が求められると思います。それを忘れずにしたいね、という確認をし合うテーマ、分野を限らず奥田さんたちのように必要なら広げていく、そんな地域福祉について考えたいと思います。」河島京美

「希望の会でさまざまな分野でご活躍されてる卒業生に会え、つながりの場を持つことができ、自身を振り返る機会、視野を広げることができました。また、自分にとって安心、希望を持つことができました。つながることは個人にとって、組織にとってプラスのパワーになると信じています。」田丸隼土

「ソーシャルワーカーの役割は、明日への希望を伝え、共に創っていくこと。ルーテル学院で共に学び合った仲間として、これからも共に支え合い、希望を伝え合い、未来への架け橋を創っていきましょう。それぞれの場でソーシャルワークを実践していきましょう。」山本繁樹

「去る8月6日に開催されました「希望の会」の研修会に参加させてい頂き、ありがとうございました。認定NPO法人「抱僕」理事長、奥田知志先生の基調講演を拝聴しまして、福祉の原点に目覚めさせて頂きました。自分が何のためにこの福祉の仕事をしているのか、あまりにも変化の著しい社会のあり様の中で、迷える子羊の状態に陥り、心が折れそうにになる自分との闘いが多々あります。私も児童福祉現場で長年働きルーテルで臨床心理の分野で学び直し人間理解を深めていく努力をしていますが、眞に「我一人」では生きられない!福祉の原点はこの一点にあることに改めて気づかされました。というより再起されました。「あなたを一人にしない」。これは主イエスキリストがみ言葉を通して示されている「一人一人が愛される存在ある。どんな命も価値ある命である。私が共にいる。」という真理に一致します。キリスト教社会福祉は言葉の実践であることを強く教えられました。福祉のスペシャリストとしてご活躍の方々でさえ、どのような仕事をすすべきか悩みを抱え込むことがありますね。聖書のみ言葉の原点に立ち返って考えると、何をなすべきかは、社会のあり様や人々の暮らしをしっかり捉えながら、援助を必要とする方を覚えて祈りつつ向き合うときに、主がお示しくださると私は信じています。一人ではなく、働き人である私たち自身も共同体として共に繋がり合って、学びを深め励まし合うこの「希望の会は」大切だと思います。これからもメンバーに加えてくださいますようにお願い致します。幹事の皆様・会員の皆様のお働きに、祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。」社会福祉法人ベタニヤホーム 綱春子

家族と企業による日本型の社会保障に替わる新しい制度、家族機能を持った住宅という話が考えさせられました。研修会の後もYouTubeの抱樸チャンネルで「希望のまち」や「家族の変容とこれからのケア」などを見ています。準備をして下さった方々に心から感謝いたします。M.K.

希望の会は、ルーテルの皆さんとのつながりを感じた時間となりました。また、来年も近況を語り合う機会が持てればと思います。コロナ禍は続き、さまざまな困難も立ちはだかりますが、このつながりを忘れずに、アフターコロナを見据えて、乗り越えていければと願っています。福祉実践の新たな地平を切り開いている、そんな瞬間に立ち会っているということを頭の片隅に置きながら、力を合わせて前進していきましょう。この会を牽引していただいた市川先生、原島先生、和田先生、幹事の皆さまに感謝いたします。桑原信人

投稿日 22年08月24日[水] 7:20 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

ルーテル学院大学・大学院・神学校卒業生の皆様

皆さん、暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。

8月6日(土曜日)午後2時より4時半まで、卒業生を対象にした「地域福祉を推進するルーテル学院大学卒業生の集い・希望の会」主催研修会が行われました。参加申し込みは43名を数え、北九州にある認定NPO法人抱僕理事長の奥田知志氏による「孤立のない社会を目指して〜コロナ禍における伴走支援の現場から〜」というテーマの基調講演をお聞きし、グループで分かち合いをしました。私たちの生活、働きの原点を学ぶことができましたこと、心より感謝しております。

Zoomを通してですが、何人もの卒業生と久しぶりにお会いし、励まし、励まし合い、今まで長いこと積み重ねてきたルーテル学院の絆が、厳しい時にあって、なくてはならないものとして、輝き続けていることを私は確信しました。参加者からは、たくさんの感想が届きました。一部ですが、ご紹介します。

「もやもやしていた、仕事の課題が、整理された気分です。ありがとうございました。幹事の皆様、ご準備、今日の時間をありがとうございました」

「奥田先生のお話は気づきの連続でした。日々仕事をしていると、<何のために働いているのか>を見失いかけてしまいますが、奥田先生のお話を聞いて、福祉に携わることの本質的な部分を見直すことができました。」

「まずは先生、幹事の皆様に今日この機会を設けてくださったことに心よりお礼申し上げます。日々職場と家の往復で場面場面を真摯に向き合ってはきていますが、忙しさから肝心の<人とのつながりで生まれる言葉、動機づけ>を置いてけぼりにしているようでインプットも忘れるべからずですね。ソーシャルワーカーの心に響く学びと出会いの場はなかなかなく、後輩たちにもぜひ参加いただきたいと思います。」

「ソーシャルワーカーの役割は、明日への希望を伝え、共に創っていくこと。ルーテル学院で共に学び合った仲間として、これからも共に支え合い、希望を伝え合い、未来への架け橋を創っていきましょう。それぞれの場でソーシャルワークを実践していきましょう。」

「認定NPO法人抱樸の理事長の奥田知志先生の基調講演のなかで、「福祉とは『我一人』ではない生き方を可能にする営み」という言葉が非常に印象に残りました。また、家族形態・機能が時代と共に変化しており、現在社会において全ての人がその人らしい物語を生きていくことができるような共生社会を造っていくために、伴走支援が求められているという説明を伺い、自分の実践について振り返る機会をいただきました。後半のグループワークでは、様々な現場で活躍なさっている卒業生の方々の実践について伺い、社会福祉の価値を共有することができ、大きなエールをいただきました。」

「奥田さんの活動は私たちの活動の励みとなるもので、力強いエールをいただきました。今回は、社協職員だけでなく、医療・福祉の関係者が一同に集い、ルーテルOB・OGの幅広い絆を感じることができました。コロナ禍にあって、それぞれの現場でご苦労され、また奮闘されていることを知り、心強く感じました。」

「奥田先生の話を聞き、より「つながり」を具体的に理解することができました。年々と変化していく地域の動きに 問題解決だけでなく伴走支援の両立が大切だと改めて感じました。 「利他」の考えが印象に残り、 分けたら減るではなく分けたら増える考えをどのように地域住民に根付かせられるか、興味を持っています。」

なお、今回は、飯島ともえさん(相模原市社協)、池永雄一郎さん(羽村市社協)、河島京美さん(練馬区社協OB)、桑原信人(全社協)、関根裕恵さん(西東京市社協)、原島博さん(ルーテル学院大学)、山本繁樹さん(立川市社協)が幹事として準備にあたって下さいました。また、名誉教授の和田先生には進捗状況をたえずお知らせし、ご助言を頂いてまいりました。この方々の働きがなければ、今回の研修会は実施できませんでした。改めて感謝いたします。

そして、厳しい社会だからこそ、互いに支え合っていきましょう。

暑さが続く日々です。ご健康にご留意下さい。またお会いしましょう。

2022年8月21日 市川一宏

投稿日 22年08月22日[月] 11:42 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »