社会福祉関連

ともに生きる社会かながわ憲章

~この悲しみを力に、ともに生きる社会を実現します~

平成28年7月26日、障害者支援施設である県立「津久井やまゆり園」において19人が死亡し、27人が負傷するという、大変痛ましい事件が発生しました。

この事件は、障がい者に対する偏見や差別的思考から引き起こされたと伝えられ、障がい者やそのご家族のみならず、多くの方々に、言いようもない衝撃と不安を与えました。

私たちは、これまでも「ともに生きる社会かながわ」の実現をめざしてきました。

そうした中でこのような事件が発生したことは、大きな悲しみであり、強い怒りを感じています。

このような事件が二度と繰り返されないよう、私たちはこの悲しみを力に、断固とした決意をもって、ともに生きる社会の実現をめざし、ここに「ともに生きる社会かながわ憲章」を定めます。

一 私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします

一 私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します

一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します

一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます

平成28年10月14日

神奈川県

私は、2016年10月12日14時45分より17時まで、神奈川県議会厚生常任委員会の参考人として憲章案について意見を述べました。その際に、冒頭に意見を申し上げ、厚生委員会委員の議員の方々より質問を受けました。大分つっこんだ意見交換ができたと思います。

これからが憲章に心と生命を灯す時と思っています。

なお、東京新聞に以下の記事が掲載されましたので、お伝えします。

東京新聞 2016年10月15日

やまゆり園事件で「憲章」可決 県議会 短期間の審議「さらに内容拡充を」

「憲章は、共生社会の実現に向けた第一歩」-。相模原市緑区の県立知的障害者施設「津久井やまゆり園」での殺傷事件を踏まえ、障害者差別や偏見をなくそうと共生理念を掲げた「ともに生きる社会かながわ憲章」は十四日、県議会本会議で全会一致で可決された。障害福祉関係者らは意義を評価する一方、発案から議決まで短期間での審議だったこともあり「理念を形にする取り組みが重要だ」と指摘する。 (原昌志、梅野光春)

憲章は今月六日の予算委員会で自民党が発案し、黒岩祐治知事が策定の方針を表明。「メッセージを一日でも早く示す」と訴え、議会側は厚生委員会で障害者団体の代表らを招いて参考人質疑を行うなど審議を重ねた。ただ案文が議会に提案されたのは十三日で、複数の会派から「急ぎすぎでは」との指摘があった。

策定された憲章では「この悲しみを力に、ともに生きる社会を」とうたい、「私たち」が取り組む四項目として「誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します」「憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます」などと掲げる。ただ、理念をどう周知、共有するかの具体的な取り組みについては、現時点で、県は広報紙などによる周知を掲げているだけだ。

こうした課題を踏まえ、この日の本会議の賛成討論でも各会派の温度差がみられた。自民党の守屋輝彦氏は「タイミングを失っては意味がない」と評価し、民進党の長友克洋氏も「広く県民とともに考える機会が持てなかったことは残念だが、目指すべき方向性は揺るぎない」と訴えた。

一方、公明党の西村恭仁子氏は、文面に具体的な行動指針が盛り込まれていないとして、「完全性という面では物足りなさを覚える。今後さらに内容を検証しつつ拡充を」と指摘。共産党の井坂新哉氏も「障害者当事者の参加が不十分で、二度と同じ轍(てつ)を踏んではならない」と注文をつけた。

黒岩知事は「事件が風化する前に、アクションを起こすことが大事だと思いスピード感を重視した。その分、県民意見を幅広くうかがう時間がなかった指摘はその通り。これから皆さんとの対話を通じて克服したい」と話した。

◇

県議会は十四日、憲章案のほか、津久井やまゆり園の施設建て替えに向けた基本構想策定費、二〇二〇年東京五輪セーリング競技開催に伴う江の島大橋改修設計費の一般会計補正予算案などを可決した。

◆障害者団体関係者ら「当事者の声反映して」

「憲章で示された4項目を誰がどうやって実現するのかが課題」。県議会で議決された憲章を読み、知的障害者の当事者団体「ピープルファースト横浜」(横浜市保土ケ谷区)で支援活動をする大川貴志さん(38)はこう指摘した。

大川さんは「障害者が地域で暮らせるように、住民が受け入れる環境づくりを進めてほしい。憲章に基づいて動きだす中で、当事者の声を吸い上げる方法も考えないと」と注文する。

県議会厚生常任委員会の参考人として憲章づくりに意見を述べたルーテル学院大学大学院の市川一宏教授(地域福祉学)も「憲章は実践が伴ってこそ生きたものになる。地域や生活に根差した活動が必要だ」と、今後の動きに注目する。

共生社会へのスタートとして憲章を定めた姿勢は好意的に受け止める。「行政や議会、住民、当事者、ボランティアなど多様な人たちを『私たち』という言葉で表現し、『ともに生きる社会』を協働してつくる決意を示した」と話した。

投稿日 16年10月17日[月] 4:47 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

%e3%82%b1%e3%82%a4%e5%85%88%e7%94%9f%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%94%a8

10月9日に開催された前田先生のワークショップには、写真のように、約50名の方が来られ、すばらしい会になりました。出席者のうち、半数は大学卒業生、大学院生でした。大学院で学んでいない、そして最近は大学に来ていなかった卒業生もたくさん戻ってきました。また様々な領域の方々もたくさん来られました。とても良い会で、皆さんの満足度はとても高かったと思います。

私は、前田先生が一貫して主張されたきた、①相手への共感と思い、②それぞれの能力の尊重と明日への希望を生み出す研修、そして③ミッションとしてのソーシャルワーカーの文化を創ること、を思い出しました。

また、アシスタントとして関わって下さった7人の方に、心より感謝をいたします。7人の侍ならぬ、7人のチュルドレンのご協力により、今日から、たくさんの方が、新たな気持ちで、実践をなさると思います。

一つひとつのことを実行していきます。一本の木を植えなければ、砂漠の緑化は始まりません。前田先生と教え子たちに感謝。準備のお手伝いを下さった事務の方々に感謝。

13:30〜14:15 開始、挨拶、講師自己紹介

資料に基づき講義(前田ケイ)

14:15~14:25 休憩

14:25~16:00 グループ体験学習(7グループ)

16:00~16:15 休憩

16:15~17:00 1グループに戻り質疑応答

前田先生講義

グループ体験学習

質疑応答

前田先生の教え子たち

投稿日 16年10月16日[日] 9:46 PM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

縁の会は、高齢者福祉にかかわる人たちの自由なプラットホームです。それぞれが、気兼ねなく、互いを認め合い、思いやりの気持ちをもって、語り合う場にしたく思い、仲間と話し合い、時機に合ったテーマを取り上げています。

どうぞご参加下さい。

高齢者福祉にかかわる人たちの「縁の会」研修会のご案内

初秋の候、皆さまにはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

高齢者福祉に関わる人たちが集い福祉について語り合う会 『縁の会』が主催する、

第7回研修会を下記の通り開催いたします。

東日本大震災・熊本地震・・・・・ 繰り返しやってくる震災に対し、社会福祉の現場はどう対応してきたのか、何を準備すればよいのでしょうか。今回の研修会は、被災地での実践をお聞きし、「明日できること」を皆で考えたいと思います。

良き実践を知り、高齢者福祉の仲間を増やし「希望ある明日」を作っていきましょう。

お仲間をお誘い合いただき、多くの方々のご参加をお待ちしています。

記

1.日 時 2016年 11月 3日(木・祝)

14時~17時 ( 受付開始 13時30分 )

2.会 場 武蔵野市武蔵野スイングホール「スカイルーム」(南棟10階)

(武蔵野市境2-14-1)

3.定 員 60名

4.参加費 資料代・会場代 500円( 受付にてお支払いください )

5.申込期間 10月20日 木曜日〆切

(期日前でも定員となり次第締め切らせていただきます。)

6.プログラム(予定)

・実践発表

「被災地支援から学ぶ、日々の高齢者ケア」

NPO法人 地域の寄り合い所 また明日 (小金井市)森田 眞希 氏

「災害時における社会福祉施設の役割」

ルーテル学院大学大学院 社会福祉学専攻博士前期課程 (全国社会福祉協議会法人振興部 部員)駒井 公 氏

・参加者グループ討議

・コメンテーター・まとめ

ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川一宏先生

*研修会終了後、懇親会を計画しています。武蔵境駅周辺・会費¥3500程度予定

%e7%b8%81%e3%81%ae%e4%bc%9a2016113%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e6%9c%80%e5%be%8c2

投稿日 16年09月29日[木] 9:36 AM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

2015年度に全国市長会は、『人口減少社会における多世代交流・共生のまちづくりに関する研究会』を設置し、公益財団法人日本都市センターと協働で、研究を進めてきました。私も、委員として参加し、2016年『研究会報告』が公刊されました。その中で、私は、「多世代交流・共生のまちづくりの施策・実践と地域社会の挑戦」をまとめましたので、お知らせします。

なお、報告書の販売につきましても既にAmazonでの販売が開始されたとのことですが、PDF版は公益財団法人日本都市センターのホームページからダウンロードが可能となっています。

http://www.toshi.or.jp/?p=10960

また、その要約が、全国市長会の機関誌「市政」にも掲載されましたので、添付します。

2016市政(多世代交流共生)①

2016市政(多世代交流共生)②

2016市政(多世代交流共生)③

日本国自身が、将来に向かってどのような共生社会をつくるか、問われていると思います。私なりに精一杯チャレンジしていきたいと思っています。

投稿日 16年08月13日[土] 1:28 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

2016年7月、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、都民のおもてなし精神がボランティア文化として定着するために、企業、大学、NPO、ボランティ ア団体、地縁団体、行政などが、どのような方向性で取組を行うかを広い視野から検 討し、創意ある意見を求めるため委員会」の委員長に再任されました。

たくさんの方々のご意見を伺い、また実践から学ばせて頂き、共助社会づくりに努めたいと思っています。

「共助社会づくりを進めるための検討会」設置要綱 平成27年6月1日

(目的)

第1 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、都民のおもてなし精神がボランティア文化として定着するために、企業、大学、NPO、ボランティ ア団体、地縁団体、行政などが、どのような方向性で取組を行うかを広い視野から検 討し、創意ある意見を求めるため、「共助社会づくりを進めるための検討会」(以下「検 討会」という。)を置く。(組織)

第2 検討会は、学識経験者、中間支援組織、企業関係者、大学関係者等の中から、生活文化局長(以下「局長」という。)が委嘱する20名以内をもって構成する。

(検討事項)

第3 検討会は、次の事項について検討し、局長に進言及び助言する。

(1)社会貢献活動を推進するための基本的な考え方・方向性に関すること。 (2)多くの企業、大学、NPO等による東京の特性を活かした取組 (3)町会・自治会等による地域の課題解決に向けた取組 (4)行政の役割・施策に関すること。(5)その他必要な事項

(委員の任期)

第4 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(座長及び副座長)

第5 検討会に、座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第6 検討会は、座長が招集する。

2 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 検討会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決 するところによる。

4 検討会を招集するときは、各委員に対して、検討会の日時、場所、議題及びその他必 要な事項をあらかじめ通知する。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由の場合は、 この限りではない。

5 座長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(専門部会等)第7 第3に掲げる事項を検討するため必要があるときは、検討会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、検討会委員の中から座長が指名する委員及び局長が別途委嘱する委員9名以内をもって構成する。

3 専門部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、専門部会を招集し、部会の事務を掌理する。また、専門部会の経過及び結果を座長に報告する。

5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 6 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(公開等)

第8 検討会は、公開で行うものとする。ただし、検討会の決定により非公開とすることができる。

2 検討会の会議録は、公開するものとする。ただし、検討会の決定により会議録の一部又は全部を非公開とすることができる。

3 専門部会は、非公開で行うものとする。

4 専門部会の会議録は、非公開とする.

(庶務)

第9 検討会及び専門部会の庶務は、生活文化局都民生活部において処理する。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。

附則 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

投稿日 16年08月12日[金] 9:15 AM | カテゴリー: 社会福祉関連

2010年度より、長野県で地域福祉コーディネーター養成研修が実施されてきた。このプログラムは、長野県市長村振興協会の財政的支援なくして実現できなかった。心より感謝したい。約8年前、元長野県社会福祉協議会の美谷島氏と話し合い、講座を組み立て、全国から優れた講師を依頼し、また元長野市社会福祉協議会の小林博明氏等と実際に運営してきたことを思い出す。そして、多くの有力な講師の方々が、はじめから、ずっと関わって下さったのである。心より感謝したい。

2015年にまとめられた長野県社会福祉協議会『地域福祉研究会報告』には、以下の記載がある。

「1)長野県の現状と課題

長野県も2000(平成12)年を境に人口減少に転じ、2015(平成27)年に約209万人いる人口が、2020(平成32) 年には 2 0 2 万人、その10年後には 185 万人になると予想されています(「長野県高齢者プラン」2015(平成27)年6月)。高齢化率も全国平均より高く、2020(平成32)年の予想では全国平均29.1%に対し、長野県では32.0%になると見 込まれています(同)。また、長野県は“限界集落”といわれる超高齢化した中山間地や、都市部から移住し、地域との関わりをほとんど持たないまま定住する人たちが住む別荘地など、様々な地域特有の課題もあります。

単独世帯の割合は25.7 % (2010(平成22)年 、国勢調査)と、全国の32.4%(同)より低いものの、“ 孤立死”に象徴されるように、長野県でも地域社会において人と人とのつながりの弱さ、孤立が拡がっています。数値には出てこないものの、様々な支援の現場から「子どもの貧困や虐待が深刻化している」「相談者に鬱を抱えている人が多い」 「近隣・家族とのつながりが全くない人がいる」との声も聞かれます。

こうした状況の中で、様々な福祉・生活課題を抱える当事者が、近隣に見逃され続けてしまったことにより、周囲に知られるようになった時には「どうしたらいいのか分からない」深刻な問題となって現れることが、私たちの身近な所でも起こっています。

この状況に対応するため、国でも地域福祉推進のための施策提言やモデルが示されてきました。しかし、こうした モデルでは概ね1万人~2万人程度の「中学校区」という設定がよく使われますが、長野県では1万5千人以下の自治 体が7割近くあり、全国的な提言・モデルをそのまま解決アプローチとしてあてはめるのは困難な場合が見受けられま す。

2)長野県における地域福祉コーディネーター養成研修の実施と現状

長野県社協では 、地域の福祉・生活課題の深刻化と、それに対する福祉施策の変化も見据えながら、①現行の仕組みでは対応しきれない、多様な福祉・生活課題への対応、②地域住民のつながりを再構築し、支え合う体制の実現、③住民 と行政の協働による新しい福祉の実現を目指す人材養成のため、市町村社協の他、行政、地域包括支援センター等の職員を対象に 2010(平成 22)年度から公益財団法人長野県市町村振興協会の補助を受け、「地域福祉コーディネーター養成事業」に取り組み、6 年間で約1,000人が受講、100人近い受講者が全カリキュラムを修了しました。

なお、同養成事業が目指した地域福祉コーディネーターとは、①住民の日常生活圏域としての小地域を主な活動の場として、②コミュニティワークによる地域生活問題の解決と福祉コミュニティづくりという目標を達成するために、③地域における個別支援とその基盤としての生活支援システムづくりと、④地域で解決できない問題を解決していく仕組 みづくりを進める役割を担う人としました。」

今でこそ、良く聞かれる地域福祉コーディネーターである。しかし、まだ試行錯誤であった時期、チャレンジしてこられた社会福祉協議会、地域包括ケアセンター、行政、社会福祉法人の職員の方々に敬意を表したい。その結果、本養成研修を、本当に多くの専門職が受け、地域で活躍していることを実感している。2016年度も、実施できた。この実績がこれからも継続することを切に祈る。

001-1_H28長野県地域福祉Co研修開催要領

001-2長野県H28地域福祉Co研修開催要領(選択講座)

H26長野県地域福祉CDカリキュラム

投稿日 16年08月11日[木] 11:56 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

2016年6月、長野県生坂村に講演に伺いました。人口減少と過疎化が進行する小さな村で、どう支え合い、元気な村を作っていくかを考える機会にしたいとの主催者からのご要望に従い、テーマを「福祉によるまちづくり」にしました。講演の半ば頃、いっぱいとなった会場に親子連れの方が入ってこられました。女の子を飽きさせてはいけないと、時には手を振っていましたが、おとなしく聞いていてくれました。

講演が終わり、女の子に握手をしに行ったら、お母さんから、「先生、お元気ですか。ここまで来て下さり、ありがとうございました」という挨拶。お母さんのお顔を良く見ると、それは、大学を卒業してから15年間児童養護施設に勤め、その間にルーテル学院大学大学院で修士論文を書き上げた浜野真理さんでした。職場で出会ったご主人と結婚し、生坂村に移り住まれました。ご主人の高林賢さんは教員をした後、長野県安曇野市で、「ひかりの学校」を創設したそうです。

以下、高林賢さんから頂いたメッセージです。

「うちの学校も一年が過ぎて子どもも増え、多くの方の理解頂くようになっては来ました。

現教育制度の問題点を3つ挙げて話しております。一つは、過度に競争的な教育制度であることです。いわゆる義務教育の9年間が、高等学校受験に偏重しており、子ども個々の能力の発達の支援が困難であることです。

二つ目は、月齢や年齢によって子どもの発達段階を厳しく評価することです。子どもの言語能力を含めた発達は、おおきなバラツキがあります。社会自立に問題のない子どもが、特別支援学級を利用することで、社会自立が困難になる事例を多く感じます。

三つ目は、休息、余暇、遊びの時間の絶対的欠如です。これらの軽視が、教育問題の最大の課題であると思っています。

ひかりの学校の理念は、

- 子どもが望む活動を通した学習

- 基礎学力の意欲・知識・技術の定着

- 自己実現と社会自立につながる体験学習 です。

上記の理念の中で何より重要と思っているのは、意欲です。小学4年生くらいまでの基礎学力の定着と意欲があれば、何の職業でもなれると子どもに話しています。

学習の評価は、成果よりも取り組む意欲を見ています。文字や計算の学習でも、造形遊びのような木工作でも、音楽でも調理でもいい物ができたかではなく、子どもが没頭できる時間と場と機会を設けられたかを重視しています。

すべての学習は参加型をとっており、参加を子どもが選べます。同時に、いつでも好きな時に休息をとれるようにしています。

受け入れ体制は、就学年齢児童以上で上限は設けていません。現在は小学1年生から中学1年生までの子ども10名が利用してくれています。元気に学校へ通っていた子ども、不登校の子ども、特別支援学級を利用していた子どもなど様々です。

親御さんは面白く凄い方たちばかりです。」

- ひかりの学校 あづみの本校

- New Education School

- ひかりの学校 ホームページ

http://hikarinogakko.web.fc2.com

「すべてのこどもに新しい教育を」

http://hikarinogakko.blog.fc2.com

〒399-8301

長野県安曇野市穂高有明7015-1

☎︎0263-55-3353

代表:髙林 賢

☎︎090-9391-8954 soil@mac.com

ひかりの学校三つ折りチラシ前面

長い間、長野県・長野市の地域福祉に貢献している親しい友人にメールを送り、ひかりの学校についてお話をしたら、「「ひかりの学校」の取り組みすごいですね。長野県の「子供白書」にも書かれていました。機会をつくっていきたいと思います。」との返事。

徐々に、努力が評価されていると聞き、うれしく思いました。最初は、たいへんです。私も、応援したいし、今度は直接お伺いしたいと思っています。

高林真理さんが、児童養護施設に働きながら、大学院に通った理由を今でも忘れません。「心の壺には、たくさんの愛情が入っています。しかし、その壺に入っている優しさや思いやり、愛する心は、子どもたちに与えながら、減っていきます。だから、その心の壺を満たすために、大学院に来ました」という真理さんの姿勢に、感動しました。真理さんが選んだご主人が、親御さんと一緒に精一杯築いてきた「ひかりの学校」を、私は推薦いたします。

投稿日 16年08月08日[月] 11:22 AM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

2016年7月24日、小川村で講演をさせて頂きました。私の講演のテーマは、「これからの生活を考えよう〜福祉が変わる・地域が変わる・生活が変わる」坂口さんの思いを、元長野市社協・元長野県社協の小林博明さんより伝えられ、お引き受けしました。

小川村連続講座

また、講演後、シンポジウムが行われました。シンポジストは、①高戸谷佳子さん(数年前から看護師として社協の老人クラブ対象の介護予防事業を月数回担当。民生委員としても活躍。サロン(まめってー会)のキイパーソン)、②川又路子さん(東京からのUターン女子。小川で生まれ・小川で育ち、東京に出て小川の良さを知った数年前帰ってきた若者。この村のいいところをみんなに気づかせてくれる)、③園沖支え愛ネットワークの代表3名の方でした。園沖支え愛ネットワーク

当村は長野市の西隣に位置した、人口3,000人弱、高齢化率44%の小さな村です。近隣の小規模町村は平成の大合併時にすべて長野市や大町市となり、大きな市に四方を囲まれ、唯一この地域で自立を選択した村です。私たち社会福祉協議会は村でたったひとつの介護保険事業者としてデイサービス等の介護保険サービスの提供を中心に行ってきました。

しかしこの度の介護保険改正により住民同士の支え合いの体制づくりが求められるようになり、その検討の経過で社協とは何かを再考する機会となりました。また住民へのニーズ調査を行うなかで、行政等への依存度の高さや、山間地特有の濃密な人間関係のなかでその不自由さのみが目立つような回答が多く見受けられています。今も残る近隣の助け合いの価値を再評価し、それを多様な世代と共有し、この地域にあった新たな支え合いの仕組みを構築できたらと考え、今年度「やっぱりここで暮らしたい!」と題した連続講座を開催することとしました。その第1回目の講師を市川先生にお願いしました。

当日は大勢の皆さんが関心を持って参加してくれました。本講座を受講した多くの住民が、この講座を通して学び得たメガネをかけて、地域を振り返ることで、同じものが今までとはちがって見えたり、新たな発見がある、そんな講座となったのではないかと思います。何に気づき何を感じるのか、それは受講した住民一人ひとりちがうことでしょう。住民流の日々の営みから、きっと私には創造もつかないような発想が出てくるのかもしれません。すべてのカギは住民が握っています。そしてそれを住民から教えてもらい、私自身が学んでいけたらと思っています。(長野県小川村社会福祉協議会 坂口 和代氏)

市川のコメント:私を呼んで下さった坂口さんは、約5年前から村の社協で勤務して、村出身者でもなければ居住もしていない。また異動により約2年前から社協の福祉活動専門員として、地域福祉などの担当をおられるが、私でいいのかな?と日々悩みながら仕事をなさっておられるとのこと。しかし、外から見るから小川村の良いところがわかる。悩みながら、住民とともに歩んでいこうとしているから、住民の共感を生む。シンポジストの川又さんも、離れていたからこそ、良いところが見えてきた。

私は、訪問して、本当にたくさんの宝が小川村にあると確信しました。ならば、それを活かすこと。地域福祉の原点です。

会場から見える風景

投稿日 16年08月01日[月] 8:36 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

四賀地区は益々、高齢化が進み、地域における福祉・生活課題は多様化しています。松本市社会福祉協議会四賀地区センターでは、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるための様々な生活支援サービスを平成23年から行っています。平成21年から行われている、地域における「お互いさま」と「協働」を共に考え、より安心して暮らせる四賀地区を目指す人づくり「人材育成講座」が今年も四月から始まりました。当初から市川一宏先生に関わっていただき「地域に求められる人」が大勢育ち、地域でキーパーソンとして活動していただいております。今年の講義では「地域の課題を見つけ、地域で一緒にやってくれる人を探し、専門職と連携し、ムリ・ムラ・ムダの無い活動のイメージを作りながら、できる事から始めることが大事で、決して一人では背負わないでみんなでやる事をお勧めします」と話された先生の言葉に受講生はうなずき、わかりやすく楽しい講義は今回も好評で、あっという間に時間が過ぎました。これからも、地域の人づくり・課題解決には市川先生の力を借りつつ、安心して暮らせる四賀地区の地域づくりを進めていきます。(社協四賀地区センター 山岸勝子)

市川コメント:山岸さんは、20年以上前に行われた長野県ボランティアコーディネーター研修の時からの友人です。山岸さんの住民の生活を重視する姿勢は、四賀村時代から一貫しており、学ばせて頂いています。

会場:四賀保健福祉センターピナスホール

講演:「地域に求められる人とは」

投稿日 16年07月29日[金] 2:14 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

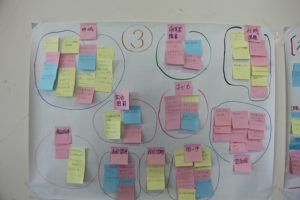

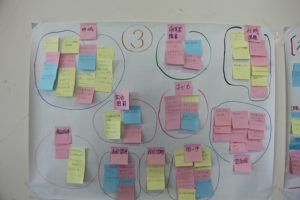

2016年7月25日、石巻市社協「第2次地域福祉活動計画」の検証と課題把握の作業がスタートしました。今回は、支所職員も検討委員に加わり、総勢24名の職員で職員研修も兼ねて進めることになりました。初めに市川アドバイザーから活動計画の重要性につい講話を頂いた後、ワークショップで各々が感じている地域の課題を出し合い、その課題についてまとめたものを参加者全員で共有しました。

先生から、計画は皆さんが作成したものであることから、皆さん自身が達成しなければならないので、その為に、現在の達成度を評価しつつ課題を検証することが大切です、とアドバイスを頂きました。何となくボンヤリしていたものが、ハッキリと見えてきた様に一人一人の眼が輝き始めました。(渋谷氏)

市川コメント:今回の石巻市地域福祉活動計画は、市社協の中堅が自分たちで作り上げ、皆で共有してきた「第2次地域福祉活動計画」を基盤に、さらに「求められる社協」になるべく、住民等の意見を把握し、住民、ボランティア、民生委員児童委員、町会、関係団体と協働して困難に直面する方々への具体的な支援を描こうとするものであると感じています。それだけ職員が育ってきています。今回は、ニーズに関するワークショップを作成に関わる担当者全員参加で行いました。

投稿日 16年07月28日[木] 10:11 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »