大学関連

三鷹市社会福祉協議会60周年記念大会にて表彰状を頂く

2,017年12月3日、三鷹市芸術文化センターにおいて、社協60周年記念会があり、表彰状を頂きました。表彰の理由は、当初からの社協地域福祉活動計画策定、三鷹市ファシリテーター研修、様々な案件に関する助言提言、副会長経験等をあげられていましたが、計画も和田敏明先生、山口麻衣先生、秋貞由美子先生が関わられていますし、計画の評価事業は福島喜代子先生が関わられてきました。またファシリテーター養成は、和田先生、秋貞先生、学内で行われているサロン「食で絆」も秋貞先生が中心に行われてきました。その意味で、皆さんを代表して、表彰されたと思います。(ファシリテーター研修は、一人ぐらし高齢者宅などを訪問して話を聴く傾聴ボランティア、自らが住む地域を大切に思い、地域の課題発見や、福祉活動の企画、様々な住民や当事者の力を活用し、地域ケアネットワークの活動をサポートする住民の活動者である地域福祉ファシリテーターの養成プログラムです。小金井市・三鷹市・武蔵野市の行政、社協、大学が協働で運営しています)

写真右は社協会長、左は、社協理事で、本学の地域福祉開発コース主任の我が大学の山口先生です。

現在、私は、65歳になりました。大学に勤めて、34年目になります。この間、たくさんの卒業生が大学・大学院から巣立っていきました。卒業生は大学のブランドです。また、今まで、住民、民生委員児童委員、ボランティア、社協、行政、社会福祉法人、NPO等の様々な方々と社会福祉、地域福祉の推進に取り組み、一緒に汗をかき、教えて頂いてきました。私は、これらの方々や、困難に直面する人を支援している方々をお支えする仕事ができたならば、本望と思っています。そのような現役最後の人生を生きていきたいと願っています。

私にとって学びの多い練馬パワーアップカレッジ

練馬パワーアップカレッジの入学者は、第10期を迎えました。この間、たくさんの方々が学び、巣立っていかれました。そのお一人おひとりの存在が、働きが、練馬区の宝であると確信しています。

日本ソーシャルワーク教育学校連盟設立総会

2017年5月27日、日本社会福祉教育学校連盟、日本社会福祉士養成校協会、日本精神保健福祉士養成校協会が合併した日本ソーシャルワーク教育学校連盟が創設されました。これは、長年、多くの方が願っていた教育の統合であり、「ソーシャルワーク教育学校に課せられた社会的使命に鑑み、ソーシャルワーク教育の内容充実及び振興を図るとともに、ソーシャルワーク及び社会福祉に関する研究開発と知識の普及も努め、もって福祉の増進に寄与することを目的としています。」

ソーシャルワーク教育は、現代社会にあって、その重要性がますます高まっています。この大同団結を契機に、多くの方々の理解を得て、困難にある方々を支援し、また顕在化しているさまざまな生活問題を予防するためにも、求められるソーシャルワーカーを一人でも多く育成し、社会に輩出していくことを決意した時でした。

新会長の白澤政和氏の挨拶

2017年度浦和ルーテル学院入学式

2017年4月7日、浦和ルーテル学院の入学式が行われました。同学院は、心の教育とキリスト教教育、国際交流と英語教育、きめ細かな教育と12年一貫教育という、他の学校では学べない機会を提供しています。私は、教育の本道を歩み、経済的利益のみを優先する現代社会において希有の存在である同学院のことを、少しでも多くの方に知って頂きたく思っています。

光栄にも、全校生徒にお話をする機会を頂きました。小学校1年生等もおり、生徒の状況を見て、話の内容を決めていきますので、原稿通りお話することはまずありません。そのことを前提に、原本となる原稿を掲載します。

When You Wish Upon a Star(星に願いを)

今日、入学した学生の皆さん、そして保護者の皆さん、ご入学おめでとうございます。私は、今日、新たなスタートを始める方々に、星というテーマでお祝いの言葉を差し上げさせて頂きます。

新入生の皆さんは、ディズニーのアニメ「ピノキオ」を観たことがありますか。主人公のピノキオは、人形でしたが、天使に命を与えられ、いろいろな経験をしていきます。そして、サーカスで鳥かごに閉じ込められた時などの、自分が本当に辛い時に、妖精が現れました。その時に流れた歌が、When You Wish Upon a Star(星に願いを)という歌です。

「星に願いを懸けるとき 誰だって 心を込めて望むなら きっと願いは叶うでしょう」(訳詞:聖ひかる)

星は、明るい都市よりも、人工の光が少ない場所で良く見えます。寒い時ほど、夜空が澄んで、きれいな星が輝いています。

私は、2011年3月11日に起こった東日本大震災以来、宮城県石巻市という被災地に行き、働きの場を与えられています。感謝しています。ただ、悲しいことですが、多く家が流されたところもあります。その地で、寒く、そして天候が良い時に、たくさんの星が見えます。私は、その星の一つひとつに、今まで気がついていなかった意味があったのではないかと思っています。

一つは、ありがとうと言う「感謝の星」です。今まで当たり前に思っていたことが、大切なことであったことが分かる。自分のことを大切に思い、支えてくれていた家族や友人を覚え、普段の生活の大切さと意味を知る。だから、感謝が生まれる。

二つめの星は、「希望の星」です。今をスタートに、あらたな生活を築こうとする働きが、たくさんの地域で生まれています。また、希望を失った方々に、たくさんのソーシャルワーカーが、希望を届けています。

三つめの星は、「目指す目標となる星」です。自分が目指す明日を描くこと。自分なりの目標をもつこと。100人いれば、100通りの目標があると思います。

時には夜空を見上げ、ありがとうと言う「感謝の星」、「希望の星」、「目標となる星」を見つめ、一日一日を大切にして下さい。

ご入学おめでとうございます。

ルーテル学院大学に33年ー学生の成長に感謝

2016年、私は、ルーテル学院大学に勤めて33年目になります。

この間、感謝したいことはたくさんありますが、中でも、学生が成長する姿を見て、その一人ひとりの力に敬服することばかり。今回も、感謝の

大学では、毎日の礼拝で、学生がメッセージを述べます。4年の女子学生は、メッセージの途中、お世話をしていた高齢の女性のことを思い出し、涙を流しました。このような学生を教えていることに感謝したいと再度思いました。

<スピーチ>

「私が体験したアルバイトでの出来事をお話ししたと思います。私は、高齢分野の訪問介護のアルバイトを大学2年生の9月から現在まで行っています。なぜ訪問介護のアルバイトをしたかというと、ヘルパー二級という資格を持っていたし、なにより時給がよく、身体介護の時給は1800円です。私は、資格を取得し、初めての福祉の現場でしたので、当時は、おむつ交換などの介護技術のことに頭がいっぱいで利用者さんにまで目を向ける事が出来ていませんでした。

そんな時、ある認知症の利用者さんの身体介護を担当する事になりました。初めてお会いした時、とっても元気でお綺麗な方といった印象を受けました。その利用者さんは、私が暖かいタオルで体を拭くと「あぁ、気持ちがよいわ」「あなたはいつも体を拭いてくれるわね」「ありがとう」といつもそう言いました。とても嬉しく、このアルバイトをしてよかったと心の底から感じました。そして、その利用者さんのお宅を訪問するのが楽しみになっていきました。今まで、介護技術のことしか頭になかった自分にとって、その利用者さんからの言葉は、自分が行う介護や業務の役割は、その利用者さんにとってかけがえのない事なのだと認識させました。それからは、業務内容や技術の事だけではなく、利用者さんとのコミュニケーションの時間を大切にし、利用者さんにとっての介護とは何か、それはどうあるべきなのか考えるようになりました。

利用者さんとの関わりの中で、時間が経過するにつれ、関係性も深まっていきました。しかしながらそれと同時に、利用者さんの身体能力も衰退し、結果的にベットに寝たきりになってしまいました。食事もあまり取ることが出来ず、日に日にやせ細ってしまっている事を感じていました。寝ている姿や呼吸をすることでさえ苦しそうでした。その様な中でも、温かいタオルで背中を拭くと今まで通り「あったかい」と私に伝え、感謝の気持ちを述べて下さいました。ある日、いつものように訪問しベットに向かうと様子が少し変でした。声をかけても返事はなく、そこで亡くなっている事に気が付きました。いつかはこの日が来ると予想はできていたと思います。しかし、いざその日が訪れると、受け入れる事が出来ず頭の中が真っ白になりました。上司に連絡をしまっている10分の間、とても長く感じました。利用者さんの死から一週間は、悲しみと寂しさしか感じる事が出来ませんでした。

けれど、利用者さんの死を経験し、自分の福祉職に対するイメージや認識が変わりました。今までは、誰にだってできる、日の当たらない地味な仕事だと感じることがありました。しかし、福祉に携わる仕事というのは、利用者さんの人生に、携わることに等しく、自分自身の役割は利用者さんの人生にとって重要な役割を担っていて、利用者さんの人生に深くかかわる仕事なのだと感じました。そして何より、今回その利用者さんを、看取ることが出来、最後まで利用者さんに寄り添うことができたと思います。介護は誰にでもできるかもしれないけど、自分にしかできない関わりや援助があるかもしれない。社会的に日の当たらない職業かもしれないけれど、利用者さんから日の光を感じ、自分が利用者さんを照らせるような関係性を作れることを実感しました。今日お読みした聖書の箇所に、「はっきり言っておく、私の兄弟である最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである」とのイエスさまの言葉がありました。小さな者への小さな行為でもイエス様は喜ばれることだと思います。実際に私もその利用者さんとの関わりを通して学びました。大切な働きに関わらせて頂いたことを深く感謝しています。」

今度、女子学生に学内で会った時には、再び、ありがとうと言おう。

前田ケイ先生のSST研修(2016年10月9日)

%e3%82%b1%e3%82%a4%e5%85%88%e7%94%9f%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%94%a8

10月9日に開催された前田先生のワークショップには、写真のように、約50名の方が来られ、すばらしい会になりました。出席者のうち、半数は大学卒業生、大学院生でした。大学院で学んでいない、そして最近は大学に来ていなかった卒業生もたくさん戻ってきました。また様々な領域の方々もたくさん来られました。とても良い会で、皆さんの満足度はとても高かったと思います。

私は、前田先生が一貫して主張されたきた、①相手への共感と思い、②それぞれの能力の尊重と明日への希望を生み出す研修、そして③ミッションとしてのソーシャルワーカーの文化を創ること、を思い出しました。

また、アシスタントとして関わって下さった7人の方に、心より感謝をいたします。7人の侍ならぬ、7人のチュルドレンのご協力により、今日から、たくさんの方が、新たな気持ちで、実践をなさると思います。

一つひとつのことを実行していきます。一本の木を植えなければ、砂漠の緑化は始まりません。前田先生と教え子たちに感謝。準備のお手伝いを下さった事務の方々に感謝。

13:30〜14:15 開始、挨拶、講師自己紹介

資料に基づき講義(前田ケイ)

14:15~14:25 休憩

14:25~16:00 グループ体験学習(7グループ)

16:00~16:15 休憩

16:15~17:00 1グループに戻り質疑応答

前田先生講義

グループ体験学習

質疑応答

前田先生の教え子たち

高齢者福祉にかかわる人たちの「縁の会」研修会のご案内

縁の会は、高齢者福祉にかかわる人たちの自由なプラットホームです。それぞれが、気兼ねなく、互いを認め合い、思いやりの気持ちをもって、語り合う場にしたく思い、仲間と話し合い、時機に合ったテーマを取り上げています。

どうぞご参加下さい。

高齢者福祉にかかわる人たちの「縁の会」研修会のご案内

初秋の候、皆さまにはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

高齢者福祉に関わる人たちが集い福祉について語り合う会 『縁の会』が主催する、

第7回研修会を下記の通り開催いたします。

東日本大震災・熊本地震・・・・・ 繰り返しやってくる震災に対し、社会福祉の現場はどう対応してきたのか、何を準備すればよいのでしょうか。今回の研修会は、被災地での実践をお聞きし、「明日できること」を皆で考えたいと思います。

良き実践を知り、高齢者福祉の仲間を増やし「希望ある明日」を作っていきましょう。

お仲間をお誘い合いただき、多くの方々のご参加をお待ちしています。

記

1.日 時 2016年 11月 3日(木・祝)

14時~17時 ( 受付開始 13時30分 )

2.会 場 武蔵野市武蔵野スイングホール「スカイルーム」(南棟10階)

(武蔵野市境2-14-1)

3.定 員 60名

4.参加費 資料代・会場代 500円( 受付にてお支払いください )

5.申込期間 10月20日 木曜日〆切

(期日前でも定員となり次第締め切らせていただきます。)

6.プログラム(予定)

・実践発表

「被災地支援から学ぶ、日々の高齢者ケア」

NPO法人 地域の寄り合い所 また明日 (小金井市)森田 眞希 氏

「災害時における社会福祉施設の役割」

ルーテル学院大学大学院 社会福祉学専攻博士前期課程 (全国社会福祉協議会法人振興部 部員)駒井 公 氏

・参加者グループ討議

・コメンテーター・まとめ

ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川一宏先生

*研修会終了後、懇親会を計画しています。武蔵境駅周辺・会費¥3500程度予定

%e7%b8%81%e3%81%ae%e4%bc%9a2016113%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e6%9c%80%e5%be%8c2

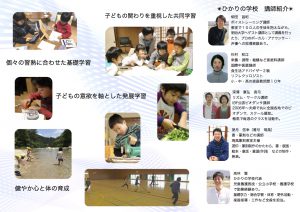

「ひかりの学校」in 安曇野市

2016年6月、長野県生坂村に講演に伺いました。人口減少と過疎化が進行する小さな村で、どう支え合い、元気な村を作っていくかを考える機会にしたいとの主催者からのご要望に従い、テーマを「福祉によるまちづくり」にしました。講演の半ば頃、いっぱいとなった会場に親子連れの方が入ってこられました。女の子を飽きさせてはいけないと、時には手を振っていましたが、おとなしく聞いていてくれました。

講演が終わり、女の子に握手をしに行ったら、お母さんから、「先生、お元気ですか。ここまで来て下さり、ありがとうございました」という挨拶。お母さんのお顔を良く見ると、それは、大学を卒業してから15年間児童養護施設に勤め、その間にルーテル学院大学大学院で修士論文を書き上げた浜野真理さんでした。職場で出会ったご主人と結婚し、生坂村に移り住まれました。ご主人の高林賢さんは教員をした後、長野県安曇野市で、「ひかりの学校」を創設したそうです。

以下、高林賢さんから頂いたメッセージです。

「うちの学校も一年が過ぎて子どもも増え、多くの方の理解頂くようになっては来ました。

現教育制度の問題点を3つ挙げて話しております。一つは、過度に競争的な教育制度であることです。いわゆる義務教育の9年間が、高等学校受験に偏重しており、子ども個々の能力の発達の支援が困難であることです。

二つ目は、月齢や年齢によって子どもの発達段階を厳しく評価することです。子どもの言語能力を含めた発達は、おおきなバラツキがあります。社会自立に問題のない子どもが、特別支援学級を利用することで、社会自立が困難になる事例を多く感じます。

三つ目は、休息、余暇、遊びの時間の絶対的欠如です。これらの軽視が、教育問題の最大の課題であると思っています。

ひかりの学校の理念は、

- 子どもが望む活動を通した学習

- 基礎学力の意欲・知識・技術の定着

- 自己実現と社会自立につながる体験学習 です。

上記の理念の中で何より重要と思っているのは、意欲です。小学4年生くらいまでの基礎学力の定着と意欲があれば、何の職業でもなれると子どもに話しています。

学習の評価は、成果よりも取り組む意欲を見ています。文字や計算の学習でも、造形遊びのような木工作でも、音楽でも調理でもいい物ができたかではなく、子どもが没頭できる時間と場と機会を設けられたかを重視しています。

すべての学習は参加型をとっており、参加を子どもが選べます。同時に、いつでも好きな時に休息をとれるようにしています。

受け入れ体制は、就学年齢児童以上で上限は設けていません。現在は小学1年生から中学1年生までの子ども10名が利用してくれています。元気に学校へ通っていた子ども、不登校の子ども、特別支援学級を利用していた子どもなど様々です。

親御さんは面白く凄い方たちばかりです。」

- ひかりの学校 あづみの本校

- New Education School

- ひかりの学校 ホームページ

http://hikarinogakko.web.fc2.com

- ひかりの学校 ブログ

「すべてのこどもに新しい教育を」

http://hikarinogakko.blog.fc2.com

〒399-8301

長野県安曇野市穂高有明7015-1

☎︎0263-55-3353

代表:髙林 賢

☎︎090-9391-8954 soil@mac.com

長い間、長野県・長野市の地域福祉に貢献している親しい友人にメールを送り、ひかりの学校についてお話をしたら、「「ひかりの学校」の取り組みすごいですね。長野県の「子供白書」にも書かれていました。機会をつくっていきたいと思います。」との返事。

徐々に、努力が評価されていると聞き、うれしく思いました。最初は、たいへんです。私も、応援したいし、今度は直接お伺いしたいと思っています。

高林真理さんが、児童養護施設に働きながら、大学院に通った理由を今でも忘れません。「心の壺には、たくさんの愛情が入っています。しかし、その壺に入っている優しさや思いやり、愛する心は、子どもたちに与えながら、減っていきます。だから、その心の壺を満たすために、大学院に来ました」という真理さんの姿勢に、感動しました。真理さんが選んだご主人が、親御さんと一緒に精一杯築いてきた「ひかりの学校」を、私は推薦いたします。

第39回ICU教育セミナー基調講演

2016年8月4日・5日の両日、ICUにおいて、人権・平和と教育を総合テーマに、第39回教育セミナーが開催された。私は、ICUで、教職課程の社会福祉概論を担当させて頂いて5年ほどになる。授業は1タームに過ぎないが、学生諸君と話し合い、進めていく学習塾のような科目にしており、学生一人ひとりの印象が強い。参加者の中には、私の授業を受け、教員になった方が何人もおられ、私にとっては、同窓会のような雰囲気で2時間半の講演をさせて頂いた。感謝。

基調講演<子どもの命、尊厳、生活を守る〜「おめでとう」で始まり、「ありがとう」で終わる人生を大切にする社会づくり>

Ⅰ)子どもが直面している断絶

1.「生きること」と「生きていること」の断絶

①インターネット世界に住む自分と実社会に住む自分

②生み出されるクローン現象

③ロボットは人格を持ちえるか

2.「生きること」と「生きていくこと」の断絶=「過去」「今」「明日」の断絶

①人生が見えない ②希望が見えない

青少年にとって、人生が見えない理由の1つは、将来に向かって希望が見えないこと。ある小児科医が、多くの青年が非行にはしらない4つの理由をあげた。第1は、適度な忙しさ、第2は関心事があること、第3は家族や友人との心の繋がり、第4は明日への希望である。財産を失うと生活の危機、プライドを失うと心の危機、希望を失うと存在の危機と言われる。今、希望を持てず、また希望を求めてさまよい続けている青少年は少なくない。

③自然に育まれて生きる姿が見えない

3.「生きること」と「生かされていること」の断絶

①冷戦状態にある自分の心

②人間関係を奪う社会

③苦しみを避け続けると、他人の苦しみも理解できない

4.共に生きていく人々の間の断絶

①コミュニティはあるのか

②日本に高齢者文化・障害者文化は根付いているか

③日本に他文化を受け入れる土壌はあるのか

④そもそも日本に、成熟した福祉文化はあったのか

5.利用者本人と専門職の断絶(問われている専門性)

Ⅱ)子どもを追い詰める要因

1.子どもの貧困

①厚生労働省によると、日本の子どもの貧困率は2014年で16.3%(2014年)で、過去最高を更新。実数で約328万人。

②一人親など大人が1人の家庭に限ると54・6%と、先進国最悪の水準。

③中でも深刻なのは、母子世帯。母子世帯になる原因の8割は離婚で、養育費が払われているのは約2割。8割の母親は働いているが、同居親族も含めた年間世帯収入は平均291万円(10年)。

(2015-10-10 朝日新聞 朝刊)

④2016年4月現在、生活保護を受けている世帯は、1,632,271世帯。世帯類型は、高齢者世帯が51.1%、母子世帯が6.1%、傷病者・障害者世帯が26.5%、その他の世帯が16.3%。なお、保護率は母子世帯が高く、近年で見るとその他の世帯の増加が顕著。(厚生労働省)

2.虐待に至るおそれのある要因(リスク要因)

(1)保護者側のリスク要因①妊娠そのものを受容することが困難(望まぬ妊娠、10代の妊娠)②子どもへの愛着形成が十分に行われていない。(妊娠中に早産等何らかの問題が発生したことで胎児への受容に影響がある。長期入院)③マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な状況④元来性格が攻撃的・衝動的⑤医療につながっていない精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依存⑥被虐待経験⑦育児に対する不安やストレス(保護者が未熟等)

(2)子ども側のリスク要因①乳児期の子ども②未熟児③障害児④何らかの育てにくさを持っている子ども

(3)養育環境のリスク要因①未婚を含む単身家庭②内縁者や同居人がいる家庭③子連れの再婚家庭④夫婦関係を始め人間関係に問題を抱える家庭⑤転居を繰り返す家庭⑥親族や地域社会から孤立した家庭⑦生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のある家庭⑧夫婦不和、配偶者からの暴力等不安定な状況にある家庭⑨定期的な健康診査を受診しない 出典 厚生労働省『子ども虐待対応の手引き』

3.子どもの命「こうのとりのゆりかご」 熊本の働きです。

①5年間で、保護した乳幼児は90人近い。そのうち県外が70%近い。

②相談件数は年々増加し、23年度は690件。年齢は15歳未満2%。15歳から18歳未満7%、18歳から20歳未満7%で、16%に及ぶ。20台は40%で、約60%が30歳未満。理由は、不慮の妊娠。誰にも言えずに葛藤の中にあり、助けを求めている。これは、事実です。また、子どもは親に育てられるもの。預けられた子どもはいつまで親を待つのかと、熊本の慈恵病院看護師長の田尻さんは言いました。子どもの視点から見ると、大切な親子関係が見えない。 2013年地域福祉学会シンポジウム

4.複合的・重層的な要因

埼玉・川口市祖父母強盗殺人事件

Ⅲ)子どもをめぐる支援施策

1.生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)について

2.「社会的養護の課題と将来像(概要)」

3.子どもの貧困への対応

Ⅳ)目指す地域社会

「子どもの誕生を祝い、おめでとうと言う。そして、人生の最後にあって、世話をしてくれた人に感謝して、ありがとうと言う。おめでとうに始まり、ありがとうで終わる一人ひとりの人生」を目指すこと(『知の福祉力』人間と歴史社)

基本的視点1 共助社会づくりを進めるための検討会『東京における共助社会づくりを進めるための取組について 〜お互い様の心を大切にした社会を〜』 提言平成27年12月16日

基本的支援2 人口減少社会における多世代交流・共生のまちづくりに関する研究会『多世代交流・共生のまちづくりの施策・実践と地域社会の挑戦』 全国市長会2016年7月発行予定

1.生命の尊重

皆、神様から祝福されて命を与えられた。彼らの笑顔を私たちが守る

2.子どもを育てる地域

①誰もが当事者(福井県新庄小学校)、生かされている喜び

②自分にとって、居場所、誇り、愛着がある育つ場を地域がつくる(上越市自由学園)

3.学校教育プログラムに組み込んだ学習

事例1:宮崎県日向市大王谷学園初等部の福祉教育実践(福祉教育プログラムを活用した多世代交流・共生のまちづくり)

事例2:武蔵野市セカンドスクール

事例3:東京都三鷹市のコミュニティ・スクール(Community School)

4.地域が進める多世代交流

笛吹市NPOハッピースペースゆうゆう親子ボランティア抱っこsase隊

5.遊び場を通した多世代交流

6.予防は、住民が当事者として登場

7.世代を超えた寄り合い所=地域

8.コミュニティ住区と地域ケアネットワーク

9.様々な団体による子ども食堂

10.地域ふれあいホーム(「地域の縁がわ」の発展)

Ⅴ)明日の地域社会を描く

被災地の復興は、私たちの未来である

1.連帯

2.活動の原点を学ぶ

①「高齢者」「ご老人」「円熟者」?自分の名前で呼ばれたい。

「仮の生活」「仮の人生」はない。「被災者なんだから」という考えは、「高齢者なんだから」「障がい者なんだから」という考え方に通じる。(厚生労働省前対策責任者より)

②そもそも制度が、専門家が、事業者が、利用者の実像を見えにくくしていないだろうか。被災地では通用しない。生活者としての、住まい、仕事(産業)、援助(福祉)、生活環境、絆が、それぞれにあった自立の支援に結びつき、明日への希望と繋がる。

③地域の再生という視点からの復旧・復興が大切。全国各地で行われている「まちづくり」「福祉でまちづくり」と共通である。

④寄り添うケア。時を経て、状況が変わる。それぞれのニーズに対応していくこと。「靴に足を合わせるのではなく、足に靴を合わせる」という原点に立ち返る。

⑤忘れないこと。互いに理解し合うこと。学ぶこと。0か100ではない活動。これは地域の活動の歴史そのものである。

3.共に明日を目指して

被災地を訪問し、生活の拠点を失った方々の生活の場が、未だ築かれていない現実、支援が遅れている現状を見続けてきました。原発被害で、戻れない方々がたくさんおられます。

しかし、この現実を忘れず、また自分たちで、コミュニティを再建しようとする地道な歩みと足を揃えることが、今、本当に求められていると思います。明日を目指して、被災地で生まれた「希望の働き」と共に歩みたい。

そして、日本全国で、今回の死亡者、行方不明者の数を超える人たちが、自殺、孤立死している現状に、少しでも挑戦したいと思っています。

すなわち、被災地支援を通して、今、日本社会が求めている「希望」と「絆」を再生していくこと。今は、それぞれの場で、互いに支えあい、生きていくことが大切な時期になっています。

私は、その基盤を築き、若者たちが、希望を持って生きていくことができる社会づくりに努力したいと再度思いました。

投稿日 16年08月06日[土] 10:34 PM | カテゴリー: 大学関連