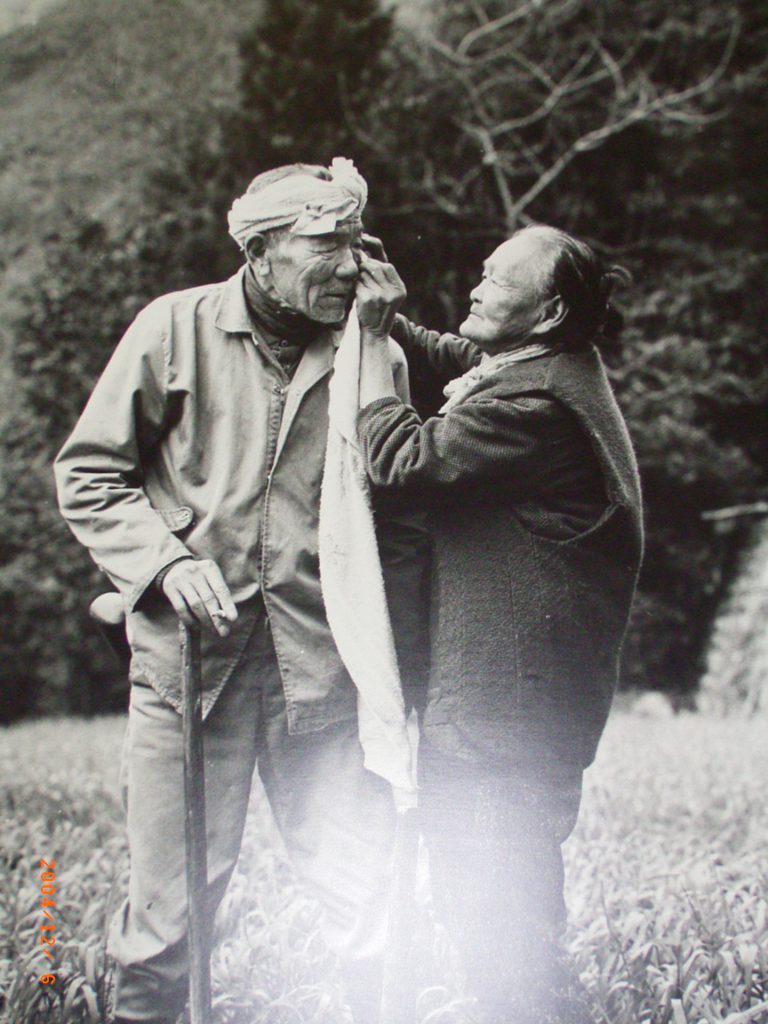

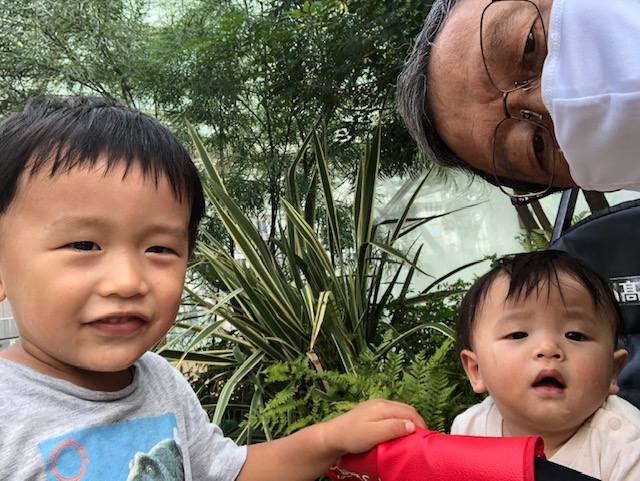

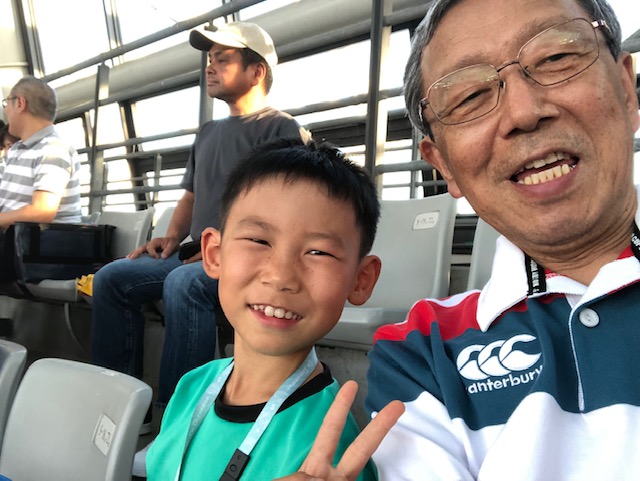

大切な思い出の一コマ

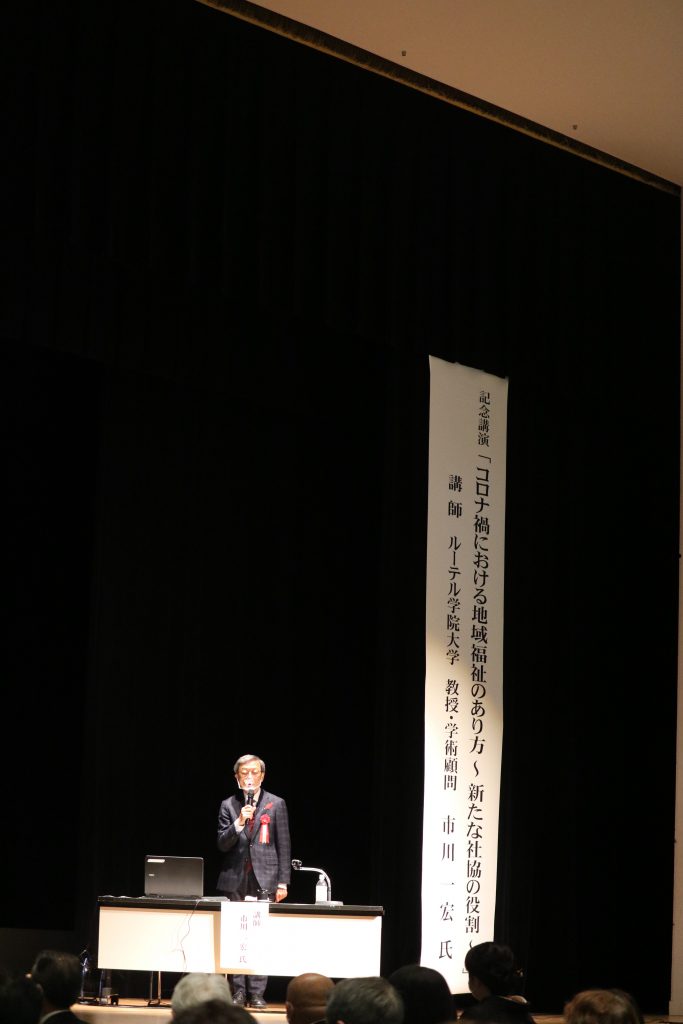

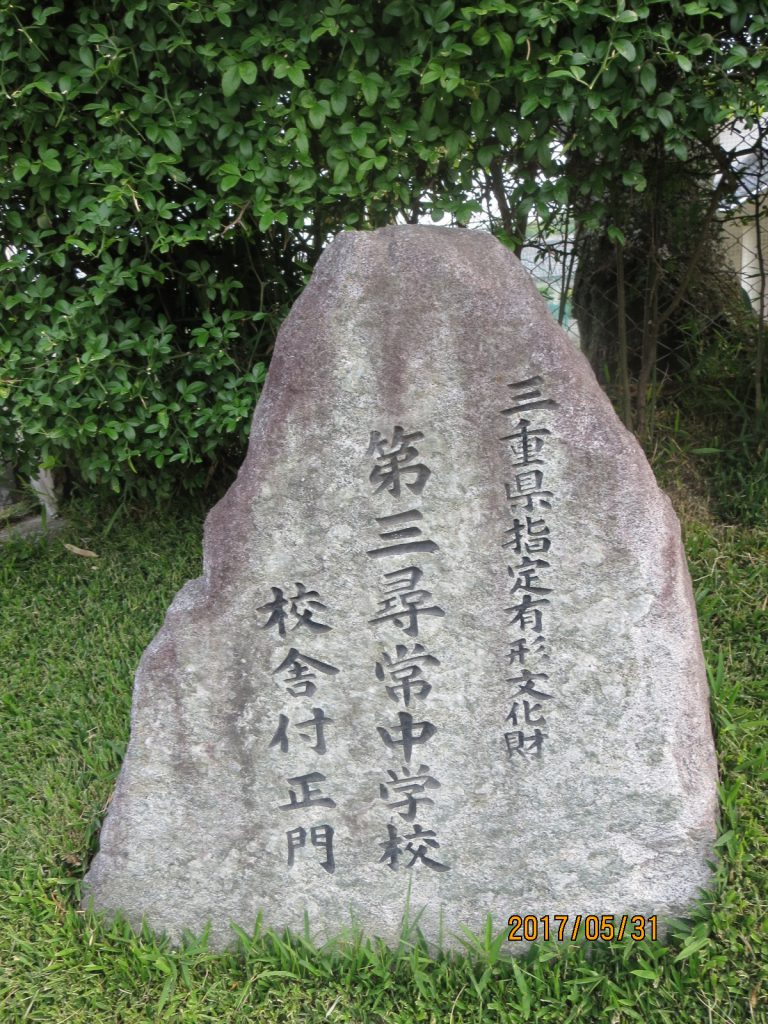

Ichikawa's Office

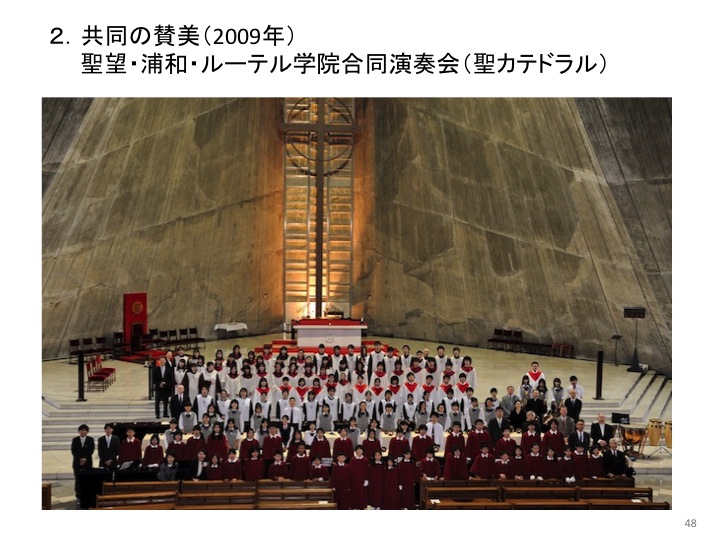

大学関連

講義方法の模索を始めています。

ここ10年近く、毎年、家裁調査官養成課程研修において「社会福祉学」の講義を行ってきました。本年は、コロナの影響もあり、急遽、講義は中止になり、調査官補の学生が自分で読み、理解できる講義資料にまとめることになりました。私は、従来用いていたレジメ、パワーポイントの資料を整理し、口頭で行っていた説明を文書化し、A4約30枚の教材を完成させました。とても時間がかかりましたが、事実関係を再確認する機会にもなったと思います。

今、様々な講義方法が模索されています。ですので、経験を蓄積し、新たなコミュニケーションの精度を高めていくことが必要だと思いました。

私にとって、60歳代の後半を迎え、新たなチャレンジです。

コロナウィルス感染症の最前線で活動している、医療関係者の方々に新ためて感謝いたします。

大学の実習は特別養護老人ホームで行いましたが、現在は私立の中学校高等学校で責任を担っています。

武漢やクルーズ船の頃は、学校が休業になることは、全く想像していませんでした。

けれども、期末試験を中断し、卒業式を中止してから、学校現場は対応に追われる毎日でした。いつも通りではないことに、誰もが不安を抱えていました。学校がどのように方針を決めても批判を受けるような状況でした。

学校は、根本が密だらけの現状です。生徒と教職員があらゆる場面で接触する場です。教室や体育館での授業や部活動、会議や面談など。そのため、学校の利益だけでなく、生徒や教職員の感染リスクを避け、安全安心な環境をどのように提供するか。少しでも教育活動を進めることができるか、という極めて狭いマトリックスに解を探していました。

勤務校では、5年前から授業の理解力の向上のために、iPadを使った授業を行っていました。そして、4月から中1から高3まで生徒一人に一台のiPadの環境が整う予定でした。そこで、3月に急遽研修をして、休業期間中も生徒が自宅で同時双方向型のオンライン授業ができました。オンライン授業は、保護者や生徒からの励ましや協力があったので、続けることができたと思います。

6月から、分散登校で学校は再開しました。けれど、体育祭も文化祭も中止となりました。それぞれの行事を楽しみにしていた生徒や保護者はとても残念そうです。生徒と教職員の命を守るための決断ですが、コロナのせいとここで足踏みをするのではなく、前進するためには、どうすべきかを日々、教職員で話し合っています。そして、文化祭は中止しましたが、WEB上で、生徒の活動の発表や交流ができる方法を模索しています。ウィズコロナとして、自分たちでできることは、何かを考えて少しでも前向きになるように行動していきたいと思っています。

ノートルダム女学院中学校高等学校は、「新型コロナウィルス感染収束を求める祈り」を発表しています。https://www.notredame-jogakuin.ed.jp/11612/

「主よ、今この時にあたり、皆で心を一つにして、あなたのみ声に耳を傾け、私たちは祈り求めます。多くの命が危機に脅かされている状況下で、一日も早くこの地球規模での感染拡大が収束することを願い求めます。そして世界中の一人ひとりの尊い命が感染のリスクから守られますように祈ります。

次の方々を特にあなたのみ心に留めてください。

これらすべての願いを、あなたの御手にゆだねます。

私たちの主イエス・キリストによって。

アーメン

学生時代は、学長から先生方を含めて、誰とでも知り合いになれて、友人もできて、素晴らしい環境だったと思います。たくさんの先輩や後輩の方々が宣教、福祉、医療、保育、教育などの様々な分野でコロナと向き合われているのを知り、あらためて自分も踏ん張らなければ、と思いました。 S.S.

投稿日 20年08月24日[月] 10:48 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ

Marie O.

―あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの善い管理者として、その賜物を生かして互いに仕えなさい。(Ⅰ ペテロの手紙4:10)―

世界中の新型コロナウイルスの感染爆発により、私たちの生活は一変しました。公共交通機関を使っての通勤、仕事仲間との自由な意見交換、ちょっと気分転換の買い物、おいしいと評判のレストランに行くこと、すべてがあたりまえではなくなりました。そして、新たな生活行動様式という名のもとに3密を避け、他の人々との社会的接触を最小限に抑え努力することを要請されました。

さて、自己紹介からさせて頂きます。私は、ルーテルを1990年に卒業し、他大学の大学院で修士を終えた後、大学病院のMSWとして勤務しました。その後、博士後期課程を終え、現在は東京都内の大学教員です。今年、教員生活20年目を迎えました。皆さんがご存知の通り、大学はオンライン授業が主流になりました。この5カ月、私も自宅での生活を余儀なくされ、毎日のようにパソコンに向かいリモートワーク、画面の向こうにいる学生達に話しかけ、理解を求め、慣れない生活から、身も心も限界に達することがしばしば。

その間に、様々なことを振り返り、自分に、社会に、世界に問いかけてみました。人生において何が必要なもので、何が必要でないのか、どう生きていけるのか、どう生きたいのか、各人が問われてきたのではないでしょうか。

今回は折角の機会、思いつくままに筆を走らせてみたいと思います。皆さんは、ルーテルで過ごした学生生活がその後の人生にどのような影響を与えたでしょうか。そんなことを思いながら、私は30年前にタイムスリップして、今回はルーテルの先生方から支えられたことが今の私の礎になってきたことをお話しします。

この企画をされた市川先生、30年前の話になりますが、アメリカに行くことが決まっていた私に、当時、入手困難な越乃寒梅で乾杯してくださり、送り出してくださったことを今でも覚えています。最近では、お仕事でご一緒させて頂くこともあり、素晴らしい研究者である先生にお頼りすることが多くあります。学生達を大事にされている市川先生の姿勢は多くの卒業生の励みであり、学生達から慕われる先生は私の憧れです。

そしてK先生、私にソーシャルワーカー魂を教えてくださったロールモデルであり、あり続けています。当時、先生は、「モーセは約束の地に辿り着くまで40年間かかったのだから、貴方も数年間の修業をしてきたら」と海外で学ぶ機会を与えてくださいました。これまでも人生のターニングポイントで適切なアドバイスを頂いています。今も忘れない・・お優しいお母様のようなI先生。当時ルーテルには実習がなかったのですが、精神科病院の実習先を探してくださいました。これが私のMSWになるきっかけとなりました。私にとっては本当に貴重な経験でした。

皆さんもご存知の学生全員の名前を覚えてらっしゃった今は亡き、N先生。的確に、端的にご意見をおっしゃる先生からは、当時、苦手な英語の勉強方法を教えて頂きました。そうそう、どこからか頂いてきたパンを寮生に配っていた(と言えばわかるのでは)アメリカからいらしていたN先生は、偶然にもアメリカの大学でもご一緒することになり、テニス仲間でもありました。チャレンジ多き時期に「信仰」の大切さを先生から教えて頂きました。

最後にF先生。学問の師であり、人生の師であり、言葉では言い尽くすことのできないほど、感謝しています。日本のソーシャルワーカーの育成のために邁進されている先生とご一緒させて頂ける機会が多くあり、私にとっては学びの機会でもあります。その中で「尊厳」の具現化するソーシャルワークを考えさせられています。これは人が人を「尊厳」をもって関わることですが、このコロナ禍だからこそ、尊い命ある一人一人が、自らを大事にし、自分と同じように他者を大事にすることが、互いに仕え合うことにつながり、誰にも優しい社会が生まれるように思います。

ルーテルの卒業生の皆さんが、色々なところで活躍されていることを心から嬉しく、そして誇りに思いました。多くの私たちの仲間が牧会で、社会福祉の現場で活躍し、それぞれの賜物を神様が豊かに用いてくださっていることを皆さんの声を通して、私にも届きました。このコロナ禍にあっても、仲間が、そして神様がこれからもあなたを、私を支えてくれていることを確信しています。きっとお読みになっている方々も同じような思いではないでしょうか。

投稿日 20年08月22日[土] 6:11 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

ルーテル学院大学、大学院 卒業生の皆様

石田賢哉と申します。2003年3月にルーテル学院大学大学院修士課程を修了しました。福山和女先生、前田大作先生に修士論文をご指導いただきました。2007年より青森県立保健大学で精神保健福祉士養成課程の担当をさせていただいております。出身は静岡県で青森県とは何のかかわりもなかったのですが、青森に来させていただいてから14年目をむかえています。職場の方々や、福祉や医療現場の方々、当事者の方々やそのご家族の方々、たくさんの素晴らしい方々と出会いがあり、多くのことを学ばせていただいております。プライベートでも青森の方と結婚しました…。最近では、青森の現場の方々、研究者と一緒になり、青森の福祉の取り組みを1冊の本(石田賢哉・工藤英明・村田隆史(2020)「福祉課題への挑戦~青森の未来へ~」泰斗舎)にまとめることができました。すべてはご縁なんだろうなと思っています。

コロナ禍において、大学も大きな影響を受けました。一番は実習でしょうか。医療機関や福祉事業所、行政機関などで実習受け入れの中止、見送り等がありました。患者さん、利用者さんの命を守ることが最優先であり、実習現場の指導者の方々も申し訳ないということをお話してくださりました。

養成校としては、学生にとって実践現場で学ぶことが何より大事であると考えていて、学生自身もそのように考えていてくれていると思います。学生は実習に気持ちを高めている中で、突然の延期、中止、本当に申し訳なく思いました。多くの学生は今できることに気持ちを切り替え、学内実習に取り組んでくれています。

幸い、多くの医療機関、福祉事業所では、感染症対策をしっかりやるということで実習が再開されました。ただ、今年1年は実習受け入れNGという機関・事業所や、突然、実習中止ということがまだあり、安定しない状況は続いております。

学内においても、手洗いうがいの推奨、マスク着用、Web授業など今までと異なる形で大学が再開されています。きっと不満があるのだろうと思うのですが、学生さんたちは、今の状況を理解し、学業、大学生活を送っています。若い人たちの生活態度、本当に素晴らしいと思います。こちらが学ぶことばかりです。

現在、医療機関や福祉事業所、福祉行政等で活躍されている方々が多くおられることと思います。多忙な業務に加え、コロナ感染対策を含め、心身ともにきつい状況にあるのではないかと思うと、自分自身本当に苦しく思います。

そのような中でも、皆さんの支援や応援を必要としている人たちがたくさんいると思います。私自身のことになりますが、昨年12月に母が亡くなりました。2017年から介護保険サービスを使うことになり、利用者の家族としてたくさんのスタッフの方々のケア、支援を受けました。そのなかで、素晴らしいスタッフの方々の応援があり、最後まで母を看取ることができました。病気や障害は良くならないとしても、最後の最後までその人らしさを尊重し、その人が旅立った後も、その人がいたことの意味を認めてくれる、本当に福祉の仕事は尊いこと、福祉は誰にとっても必要であるのだ、ということを家族という立場から実感することができました。皆さんが担当されている患者さん、利用者さん、ご家族の方々は、みなさんの支援やケアを必要としている人たちで、皆さんからの支援にきっと勇気づけられていると確信しています。

感染症対策でやれることは皆さん徹底していることと思います。やれることが分かってきているので、その範囲でまず私たちはしっかり対策に取り組んで、必ず良くなる、必ず落ち着くということに確信をもって、誰のために仕事をしているかということを忘れず、今起きていることに向きあうことが私たちのすべきことだと思っています。落ち着いてから、いろいろな検証をおこない、責任問題などについて追及していけばよいわけで、今はそのような時期ではないと思います。不安を煽ったり、コロナ感染者のプライバシーを侵害したり、そのような情報を目にするたびに本当に怒りの気持ちになります。そうではなく、私たちがすべきは認め合い、問題があればお互いに注意し合って、すべきことをしっかりやって、ということだと思います。

自分自身の挑戦ですが、青森には素晴らしい実践家、利用者さん、ご家族、行政スタッフの方々がたくさんおられます。とても魅力的な人たちですし、素晴らしい熱意や思いをもっています。そのような人たちの取り組みを継続的に全国に発信していけたらと思っています。記録がなければ、素晴らしい取り組みも引き継がれていくことは難しいですし、その活動を知らない人にとっては「ない」ということになってしまいます。文章に起こし、論文に残したり、本にするなどして、これからの社会の財産にしていくことが大事だと思っています。コロナ禍において何が行われたのかということは記録に残し、最終的には本に残して、医療・福祉現場の人たちがこんなにも頑張ったのだと、どのような取り組みが友好的であったのか、あるいはどのような取り組みに問題があったのかを検証するなどして、改善をしていく事が大事なのではないかと今の自分は考えております。

最前線でチャレンジされている皆様を本当に尊敬します。自分も微力ではありますが、精一杯チャレンジをして、今起こっている出来事から学ぶべきことを記録に残していきたいと思います。

投稿日 3:08 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

大学院卒業生の西田ちゆきです。

岩◎さんのメールを市川先生から配信いただき、最前線で頑張っておられる様子にエールを送りたくなりましたし、そんなルーテルの仲間がいることがとても励みになりました。

さて、私にとっても新型コロナウィリスの感染拡大は少なからず生活に変化をもたらしました。

まずは仕事の面での影響についてご報告します。

現在大学の実習指導室に勤務しており、学生を実習に出さなければいけないのですが、緊急事態宣言出された後、相次いで医師薬系実習がオンラインに切り替わっている中、SW・PSW実習の現場に送り出すかどうか話し合いが重ねられました。

厚労省から、学内での実習(演習形式で行う)に代替えできるとの通知も出されましたが、たとえ事務室に座っているだけであっても、現場の雰囲気を体験するのとしないのとでは学びの深さが違ってきますので、私としてはどうしても現場に行って欲しいと考えていました。幸い加入している保険もコロナにも対応できるようでしたので実習実施となりました。

その後、実習生受け入れ中止になった施設も多数ありましたが、なんとか再配属でき、一旦は安堵しました。ただ、現在は、第二波の到来による実習受け入れ中止の電話にハラハラドキドキする毎日です。また、夏休みに入り、すでに実習を開始している学生もおります。感染する・させることなく終わってくれるのを祈るばかりです。

もうひとつは同居家族以外の人々との接点が極端に減少したことによるストレスの問題です。

私自身は、コロナ禍でも、授業以外の仕事では対面で仕事ができていましたので不満を感じることなく生活できていますが、気になったのは障がいのある方のストレスです。

私が所属する法人後見で後見をしているOさんは、グループホームに暮らし、作業所に通う日常でした。しかしコロナ禍で作業所は閉鎖、GH待機となりました。真面目な性格のOさんは、外出を極力控え、ストレスを感じていましたが、朝夕作業所からかかってくる確認の電話ではうまくその感情を伝えられず、体調を崩していました。幸い、7月から作業所に通えるようになったことや、訪問看護を開始することで、現在は日常を取り戻しつつありますが、障がいのある方のリモートワークの支援については課題が多いと感じました。総じて一見自立していそうに見える方の変化は見逃されやすく、放置されやすいので、後見人としては引き続きアンテナを張っていかなければならないと思ったと同時に、電話やリモートだけの対応に限界があることや対人コミュニケーションが少なくなくなる弊害について実感した出来事でした。

コロナウィルスの猛威はまだ衰える様子がありません。今はただ、少しでも早く、以前と同様に教室で授業ができ、自由に出かけ、思いっきり知人・友人と話ができる生活に戻って欲しいです。

ルーテル学院大学をご卒業された皆様のご活躍は市川先生や同窓会を通じて伝え聞いております。これからも皆さんの頑張りを励みに、様々な課題に取り組んでいきたいと思います。

最後になりましたが、これからも市川先生はじめ、皆様のご健康を祈願しております。

投稿日 20年08月14日[金] 6:33 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

【新型コロナは、新しい自分を切り開く】

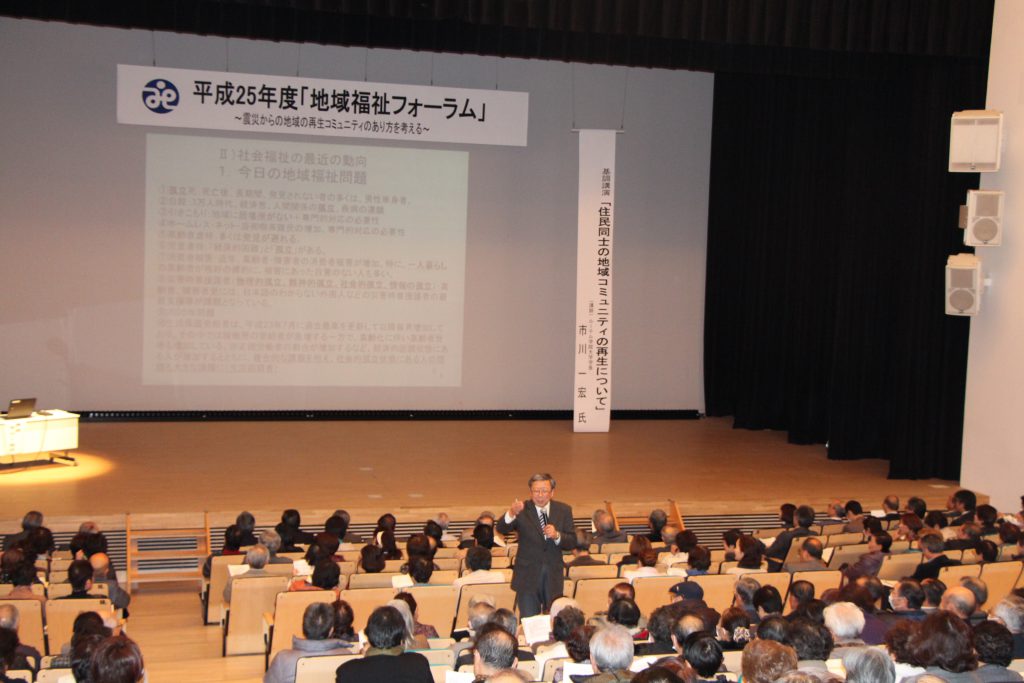

東京国際大学の松本すみ子と申します。 博士の学位を、2011年にルーテル学院大学で取得しました。博士論文は、「住民の福祉活動参加と主体形成プロセスに関する研究-精神保健福祉ボランティアに焦点化した質的分析-」というテーマです。

精神疾患や精神障害など、メンタルヘルス課題に直面している方々の地域での生活をより質を高めていくためには、 行政や専門職はもとより、地域住民の果たす役割がとても大きく重要であることに言及してみました。指導教授は、市川一宏先生。研究に向けて右往左往する私を常に優しく見守り、そしてたいへん丁寧に指導してくださいました。市川先生には、ただただ感謝の一言に尽きます。

私は元々は精神科病院のソーシャルワーカーでしたが、21年前に現職に就き、社会福祉士・精神保健福祉士の養成教育に取り組んでいます。一方、他学部に所属する、将来、ソーシャルワーカーになるわけではなく企業などへ就職していく学生たちに、講義を通して福祉のこと、そして福祉のこころを伝えていくことにも、たいへん 大きな意義を感じながら、日々の教育に取り組んでいます。

専門職はもとより、多くの市民が福祉についての理解と、困難な状況に直面する人たちへの理解や思いやりを もつことがとても大切だと思っていることが、授業への強いモチベーションになっています。

さて、新型コロナウイルスの感染拡大は、日本だけでなく世界中の人々を脅かしています。 私たちは、生活を変えることを余儀なくされました。 健康を害し、命の危険にもさらされ、仕事を失い、今までの生活を維持することが困難な 人たちがたくさん苦しんでいます。

私の勤務する大学は、急遽3月に春学期の授業を全てオンラインに切り替える決定をしました。 何よりも、学生の安全・健康・命を守ることを最優先と考え、全国の大学でも早い段階でオンライン での実施を決定し準備をスタートしました。 しかし、教育は言うまでもなく一方向ではなく、学生と教員の協働により成りたつものです。果たしてオンラインで大丈夫なのか? 大半の教員の思いでした。また、講義はともかく、スポーツ実技や実験などはオンラインにはなじみにくく、体験しないとどうしても教えられないことや、習得できない技術があります。担当の先生がたの戸惑いは、たいへん大きかったです。

大学の全ての教員が、4月16日からの春学期スタートに向けて、3月からオンラインでの授業の 練習をしました。 全学で、学部で、そして小さなグループを作って、何度も何度も何度も、練習を繰り返しました。 その過程の中で、 ・やっぱり、無理。授業は対面でないとできない ・オンラインで実施する授業の方法を何とか習得しよう ・確かに無理なところは多々あるけれど、対面ではできない何かがあるかもしれない。それを探してみよう。

いろいろな考え方と、行動が先生がたの中に生まれました 。そして春学期が終了した今、決して対面には及ばないものの、オンラインだからこそ可能な教育方法を駆使して素晴らしい授業が先生がたによって実施されました。とりわけ、スポ―ツ実技の授業で、すばらしいオンラインでの授業が誕生し、学生たちは その授業を通してたくさんの知識と技術の習得をしました。

「無理だと言っていたら、なんでも無理になってしまう!」 今回のことから、直面していることはみんな同じでも、そのとらえ方や処し方は、人それぞれだと 改めて痛感しました。「与えられた条件はみんな同じ。でも、その中で自分にできる最大限の努力をし、最高の仕事をする」 プロとはそういうことなのだと改めて学び、自分もそうありたいと強く願っています。

きわめて厳しい状況になり、与えられた選択の幅が狭かろうと、他者への思いやり、そして自分の果たすべき役割に真摯に向かいあっていくこと。そして、日々、前に進んでいく自分でありたいと、そう強く思っている今日この頃です。

東京国際大学 副学長 人間社会学部長 松本すみ子

投稿日 20年08月06日[木] 10:53 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

熊本からのメッセージ

九州学院 副院長・チャプレン 小副川 幸孝

忠実な良い僕だ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。

-マタイによる福音書25章21節-

わたしが住む熊本は2016年4月に2度にわたる大きな地震に見舞われ、ようやく震災から立ち直りかけた2020年に新型コロナウイルスの感染症の拡大と7月の豪雨による水害に見舞われました。いわば三重苦、四重苦の中に置かれています。このところ年々大きくなる自然災害で喪失感と絶望的気分はひどくなりますが、今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、中国からまたたくまに世界中に広がり、有効な治癒薬がないままに、現在もなお世界的な広がりを見せています。

人類は、有史以来これまでも、様々な感染症を度々経験してきました。しかし、社会活動のグローバル化が進み、複雑な社会構造を形成した現代社会の中での感染拡大となりましたので、これまでの日常生活の形態の多くが制限され、経済構造や社会行動様式を変化せざるを得なくなり、多くの不安や心配が渦巻いているのが現状です。

わたしが奉職しています学校も熊本地震で校舎のほとんどが被災し、今回の球磨地方の水害でも数人の生徒の家屋が浸水被害にあいました。また入学式や始業式をインターネットを用いた分散型で行ったり、遠隔授業などもしたりしましたが、長期の休校処置をとらざるを得なくなり、ようやく6月から再開するという事態になりました。教育現場としての学校教育の在り方も変化せざるを得ないだろうと思っています。

かつて14世紀から17世紀にかけて西欧中に広がったペストは、死者が1億人を超えたと言われ、北里柴三郎らがペスト菌を発見するまで「黒死病」として恐れられました。町や村が全滅するという事態にまで至ったことはよく知られています。しかし、その時、ある医者が「ペストに対する戦いの唯一の手段は、誠実であることだ。誠実に自分のできることをすることだ」と語ったと記されています。

このような事態の中で、「小さなことでも自分にできることを誠実にしていく」というのは、聖書が示す大事な在り方だろうと思います。イエスは、与えられたものを有効に用いた人に「忠実な良い僕だ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ」と語られています。災害からの復興でも感染症への対策でも、あらゆる場面で、自分にできることを誠実に行うこと。そのとき「よくやった。主人と一緒に喜んでくれ」と神が祝福されることを覚えて過ごしたいと思います。

当時の日本ルーテル神学大学編入・1979年日本ルーテル神学校卒業

投稿日 20年08月05日[水] 3:43 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,教会関連

ニューヨークの病院で働く岩◎さんからのメッセージです。

岩◎さん、おはようございます。元気ですか。ニューヨークはどうですか?また、そちらから日本はどのように見えますか。

コロナは弱い層に打撃を与えています。僕は在宅の高齢者の支援に必死になっています。フレイルになった高齢者、フレイルから要介護になった高齢者、認知症を発症した高齢者、介護負担の増加した家族等の現状、福祉従事者の疲労、感染の危険等々の福祉崩壊の危機等、皆で福祉の絆を強めたいと思っています。

体調にくれぐれも気をつけて下さい。また会いましょう。

市川

気がつけば、もう7月ですね。元気にしております。こちら、NYでは新型コロナウイルスの感染率も低いまま落ち着いています。しかし、他の州では感染率の急激な増加で、医療機関はパンク状態です。既に、カルフォルニアではICUナースの不足が深刻で、カリフォルニア州の看護団体からリクルートが来ました。それほど、厳しい状態にあるようです。この新型コロナウイルスは気を許すとすぐに感染が増えてきてしまい、一人ひとりの行動が直接的にまた間接的に感染率の増加に結びついています。誰が、被害を受けるかと言うとやはり高齢者などの弱い立場の方たち、または低所得者の方たちですね。これは日本もアメリカも同じだと思います。私から見た日本の印象ですが、中央政府のサポートが一番働いている重要な人達の所に届いていないことです。アメリカもトランプ大統領がとんちんかんな事を言ったり行動を取ったりで、こんな大切な時に新型コロナウイルスの感染率の増加をあおるようなことが続いています。しかし、その反面、各々の州単位での州知事などのリーダーは素晴らしいリーダーシップを発揮してこの困難を切り抜けています。また、コミュニティの結束もそれに反映していると感じます。これからは、日本もコミュニティ単位、または地方自治体単位での結束を益々強めて行くべきでしょう。特に日本では福祉関係の方たち同士のネットワークが整っているので、この絆を強める良いコミュニティが出来ると思います。この福祉の絆がとても弱いのがアメリカの社会の問題点だと日本を見て思いました。先生がおっしゃる福祉の絆を強めることが、もしかしたら今後の日本の社会を担うことになるかも知れませんね。大変、尊いことだと思いました。岩◎

私は、また、岩◎さんに勇気をもらいました。僕たちルーテルの絆を、これからも守っていきたいです。そして、保健医療福祉実践現場や地域にいる、同じ志をもつ仲間と一緒に、今の日本の危機に挑戦していきたいと思います。

投稿日 20年07月19日[日] 10:17 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

九州各地の豪雨災害によって亡くなられた方々につつしんで哀悼の意を表しますとともに、被害に合われた方々の健康と生命と生活が守られ、一日でも早く復興がなされますことを祈っています。特に熊本県内の被害の大きさを知り、私も本当に辛い思いで胸が張り裂けそうになります。しかも、雨は続き、新型コロナ感染症が広がっている今、その影響が出ないことを切に願います。

今、私に何ができるかを考え、たくさんの方々から情報を得てきました。そこで、卒業生の吉村誠司さんの働きを知りました。彼とは、東日本大震災で大きな被害を受けた石巻市でも出会いましたし、今回も、熊本に真っ先に行き、情報を伝えてくれています。また日々、重機で流されてきた木々を取り除き、閉ざされた道を開き、また水浸しになった家や家具等の片付けをしています。吉村さんのfacebookをご覧下さい。https://www.facebook.com/seiji.yoshimura.73

そして、彼から、メールが届きました。<熊本県豪雨災害、長期戦への応援宜しくお願いいたします。●郵便振替口座 00980 – 7 – 264796「ヒューマンシールド神戸」>とのこと。私からも、どうぞよろしくお願いします。

PS.自然災害等、何が起こってもおかしくない時だからこそ、大切な絆を守りたい。