第9回縁の会講演会

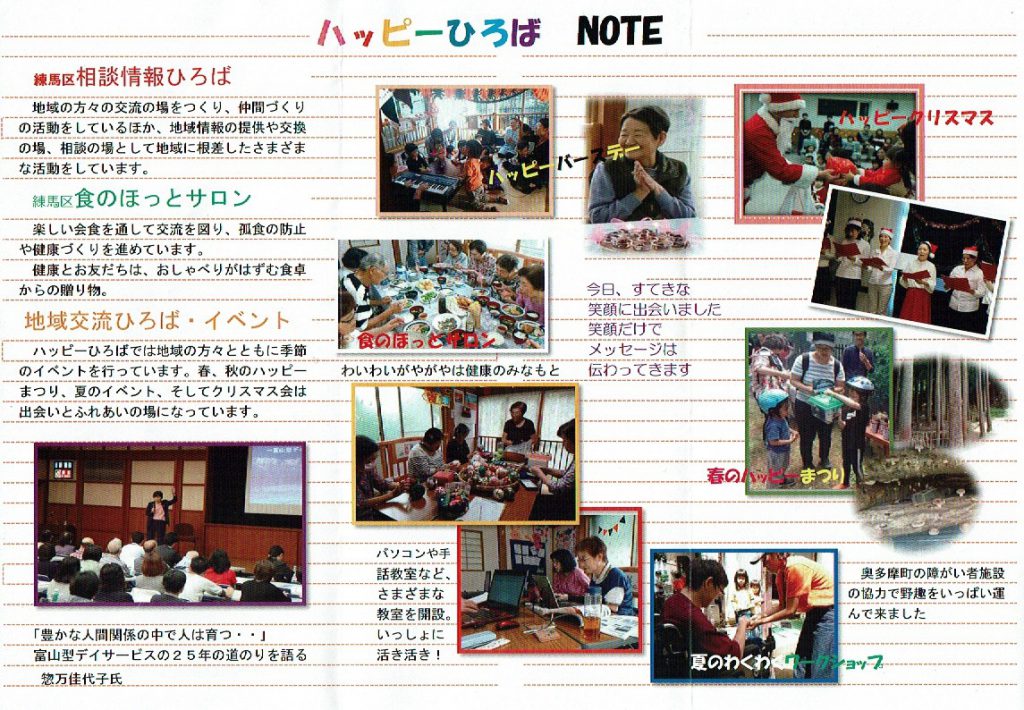

11月17日に、縁の会の講演会があります。縁の会は、高齢者福祉に関わる者たちの自主グループで、参加者が情報交換をしながら、お互いに支えあい、励まし合い、新たな気持で高齢の方々のケアにあたることができる機会を提供したいと思い、年に一回、会を開催しています。今、高齢者福祉の現場は、非常に多忙で、多くの職員は疲弊していると考えています。だからこそ、仕事についた原点に戻り、またリフレッシュできる機会が大切だと思っています。どうぞご参加下さい。

Ichikawa's Office

11月17日に、縁の会の講演会があります。縁の会は、高齢者福祉に関わる者たちの自主グループで、参加者が情報交換をしながら、お互いに支えあい、励まし合い、新たな気持で高齢の方々のケアにあたることができる機会を提供したいと思い、年に一回、会を開催しています。今、高齢者福祉の現場は、非常に多忙で、多くの職員は疲弊していると考えています。だからこそ、仕事についた原点に戻り、またリフレッシュできる機会が大切だと思っています。どうぞご参加下さい。

社会福祉大会を終え、参加して下さった方々との出会いに感謝し、空港で飛行機を待ちました。その時、綺麗な夕陽を見ていたら、飛び立つ飛行機を見て、思わずシャッターを押しました。思い出の写真です。

投稿日 19年10月10日[木] 7:51 PM | カテゴリー: 出会い

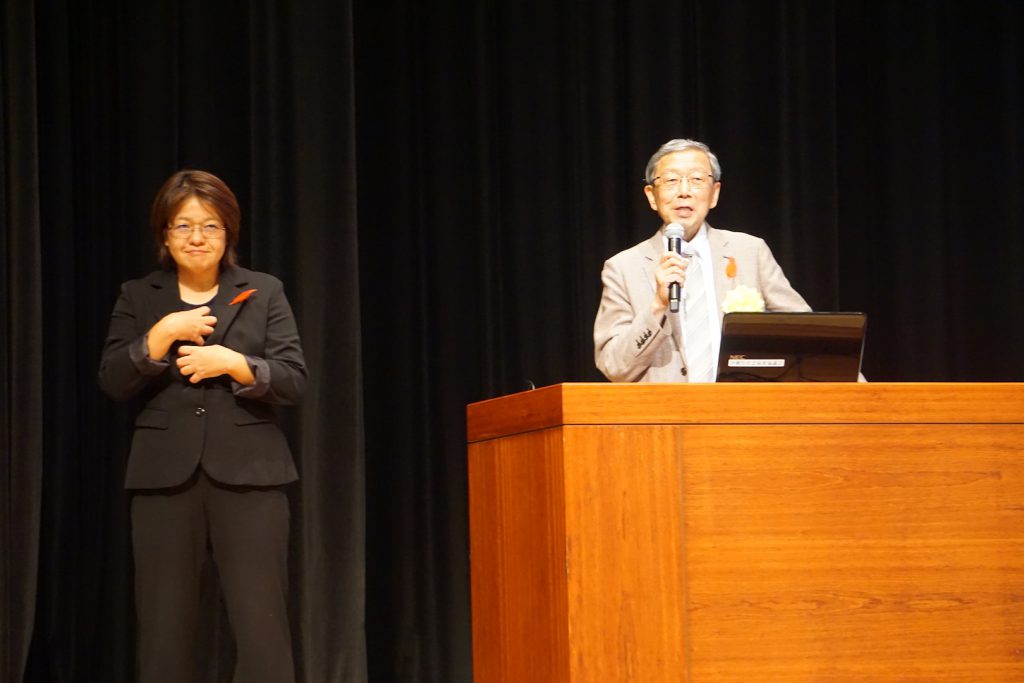

10数年ぶりに沖縄県社会福祉大会の記念講演「県民一人ひとりが作る地域共生社会について」をお引き受けしました。今回は、西原町を訪問し、住民の方々が主体となって地域の絆を築いていく取り組みに感銘を覚えました。また、沖縄の地域福祉活動に関していろいろお聞きし、沖縄県民の心に流れる「ちむぐくる」という思想に出会いました。

岩手県では、「イーハトーブ」という思想が良く取り上げられています。これは宮沢賢治が目指した理想郷を意味していると言われています。「アメニモマケズ カゼニモマケズ ユキニモ ナツノアツサミモマケズ ・・・・イツモシズカニワラッテイキル」というメッセージから、どんな苦難に直面しても、人生を生き抜いていく一人の人間の姿が浮かんできます。

また、私は徳島県におけるボランティアの広がりを目指したさまざまな取り組みに関わってきました。たくさんの市町村社協の友人たちとたくさんのことに挑戦して、たくさんの思い出があり、今でもそれらを大切にしています。そこでの経験を通して、お遍路さんに対する住民の「おもてなし」の伝統は、隣人に対する思いやりに通じていました。「ちむぐくる」とは、思いやり、優しさ、人に気遣いを言い、一人ひとりの心に宿っていると実感しました。感謝です。

9月23日に一日神学校が行なわれました。

↓こちらはシンポジウム「ディアコニアのこころと実践~本学の使命とは~」での発表資料です。

投稿日 19年09月27日[金] 3:46 PM | カテゴリー: 大学関連

テーマ:メッセージを届ける人

聖句 (マタイ26:6〜13)ナルドの香油

「さて、イエスがベタニヤでらい病人シモンの家におられたとき、一人の女が、極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席に着いておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て、憤慨して言った。『なぜ、こんな無駄使いをするのか。高く売って、貧しい人たちに施すことができたのに』。イエスはこれを知って言われた。『なぜ、この人を困らせるのか。わたしに良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、わたしはいつもあなたがたと一緒にいるわけではない。この人は私のからだに香油を注いで、わたしを葬る準備をしてくれた。世界中どこでも、この福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう』。」

賛美歌 賛美歌21 567

1.ナルドの香油 そそいで 主に仕えた マリアを思いおこし 私の愛 ささげます 主イエスよ。

2.弱い人に 力を 暗い世界に 光を わけあうために この私を ささげます、 主イエスよ。

3.嘆く人に 望みを 涙の地に 平和を 告げるために この私を ささげます、主イエスよ。

4.この世のわざ 果たして 主のみもとに 帰る日、平和のうちに 主よ 私を受け入れてください。

2019年度前期卒業式のメッセージの原本です。これをメッセージ用に縮め、卒業生、保護者、そして集まった在学生、教職員の方々にお話させて頂きました。

今日、晴れて卒業する皆さんに、精一杯贈る言葉を宣べさせていただきます。

「せめて、これだけは言わせてほしい。君が生きている意味はあるんだよ。ほんのわずかでも 君が少しでも 私を望んでくれるのなら 笑って ありがとうと 言ってくれるのなら、何度 何千度 何万度 君の為だけに 言葉を紡がせてください」

これは、松井亮太作曲と歌、そして優希(ゆうき)作詞による「存在証明」という曲の一節です。

優希君は、優しいという優と、希望の希を合わせた仮の名前です。2014年3月、当時17歳であった時、祖父母を殺害してキャッシュカードなどを奪い、強盗殺人罪で懲役15年を言い渡され、服役しています。彼の獄中からの言葉に松井氏が曲をつけました。

ほんの少し、『誰もボクを見ていない』(山寺香著、ポプラ社、2017年)というノンフィクションから、優希君の生活を追ってみたいと思います。

10歳の時、両親は離婚しました。離婚後、母親とともに生活していましたが、母親の浪費癖により、生活は苦しく、家を追い出され、住まいを転々とし、ホストクラブに勤めていた男と一緒に生活することになっても、度々困窮を極めます。母親は、自分の両親や親戚だけでなく、たくさんの人から借金を重ねていきます。彼は母親に命ぜられるまま、借金の手伝いをさせられました。借りていたラブホテルに泊まることができなくなり、その庭にテントを張り生活して時もありました。そして、時には何日も一人させられ、母親の不在は強烈な恐怖を優希君に植え付け、彼は、その恐怖心で、母の言うがままに、行動をしました。

優希君はゲームセンターで金を使い果たした母親に連れられ、JR北千住駅前を歩いていて、大型ビジョンから内閣府の自殺対策キャンペーンソングの「あかり」(ワカバの20代の女性ファンが自殺したことをきっかけに生まれた。ワカバのポスターやCDで埋め尽くされた女性の部屋を訪ねた亀田大は「もっと何かできたのでは」と悔やみ、「命を絶とうとする人を一人でも多く救いたい」と願い、この曲を制作されました)を聞いたことを覚えていました。ボーカルは存在保障の作曲家松井氏です。

松井氏は、ある人(横浜市の作編曲家、岩室晶子さんの知人)を介して獄中にいる元少年と手紙で交流を始め、曲作りを提案。今年1月、数編の詞を受け取りました。そして、二人のやりとりの手紙は10通を超え、「存在証明」という曲が完成したのです。

この事実から、私は2つのことを学びます。一つは、優希君の存在、生きてきた姿です。そこから底知れない悲しみと孤立感を覚えます。そして、もう一つは、私たちの思いが、支援が届かなかったという後悔。優希君を孤立と不安のどん底に置き続けてきた無念さ。学校や児童相談所、フリースクールも働きかけましたが、母親はそれをいやがり、その場から逃げていきました。私たちのメッセージが届いていなかったのでした。今、その無念さに留まるのではなく、彼の再生を応援しようとする人々が集まってきています。

私は、お伝えしたいことを明らかにしてテーマを決め、それから聖句を決めます。優希君から学んだことをお伝えしようと覚悟を決めた時にすぐに浮かんだ聖句が、ナルドの香油の箇所です。

聖書に物語が記述されている当時は、お客様が家に到着したとき、あるいは食事の席に着いたとき、その人に数滴の香油をかける習慣があったそうです。しかし、この人がした場は、有名な弟子たちが食卓を囲む場で、臆することなく近づき、ナルドの香油を注いだのでした。ナルドの香油は、ヒマラヤ原産のナルドという植物の根からとるものであり、非常に高価なものです。当時の価値で、普通の人の1年間の収入と同じ価値をもつものでした。弟子たちは、咎めましたが、イエスはこの人を擁護しました。この人がここまで愛したイエスは、3日後に私たちのために十字架につけられました。この時を逃すと、イエスにお会いすることができないと知っていたから、惜しげもなく香油をイエスにかけたのでした。

有名な神学者バークレーは、この行為を、「惜しみなく注ぐ愛」と言いました。この人は、持っている物の中でもっとも高価な物をイエスに注いでのです。イエスに救われ、助け出され、イエスを信ずる一人のものとして(ウイリアム・バークレー著・松村あき子訳『マタイ福音書下』ヨルダン社)、その感謝のメッセージがイエスに届いたのでした。

聖句には、「この人」とナルドの香油を注いだ人物を呼んでいます。食卓を囲む名だたる聖徒とは立場を異にする人物です。また、その行為が、イエスへの感謝と愛に基づいていることは当然ですが、私は、困難にあっても、いや困難にあったからこそ、香油を注ぎ、イエスがそれを受け止めて下さり、私たちの歩みが始められる。賛美歌に書かれているように、神に祈り、自らのすべきことが見えてくる。

私たちは、日々、様々な問いが投げかけられます。優希君の言葉に立ち戻ります。様々な鎧を脱いで自分を探している優希君が、私たちに伝えたいと言っている「君が生きている意味がある」と言うメッセージが私たちに届けられました。それに私たちは答える責任がある。

また同時に、私たちが、一人で葛藤しているが、外からは決して見えない人たちに、「君が生きている意味がある」と届けることができるか問われているのでないでしょうか。答えはなかなか見つからないかもしれません。そのために、繰り返しになりますが、その時々にあって、私を愛して下さるナルドの香油を、イエスに注ぎ続けていくことが、「君が生きている意味がある」というメッセージへの答えになり、それが私たちの人生であり、このメッセージを届ける契機になるのではないかと思っています。

卒業するそれぞれに申しあげます。人生の節々にあって、どのように決断したら良いかという問いかけがなされるでしょう。その時々にあって、ナルドの香油を注いだ人のように、大切にしていること、信じていることに立ち返り、自分にとって誠実な歩みをして頂きたい。そして、ルーテル学院大学で学んだこと、出会った友人、君たちの卒業を喜んでいるご家族、教職員のことを思い出して、そこからいつも再スタートをして下さい。

ご卒業、おめでとう。これからもよろしくお願いします。

投稿日 19年09月26日[木] 12:31 AM | カテゴリー: 大学関連

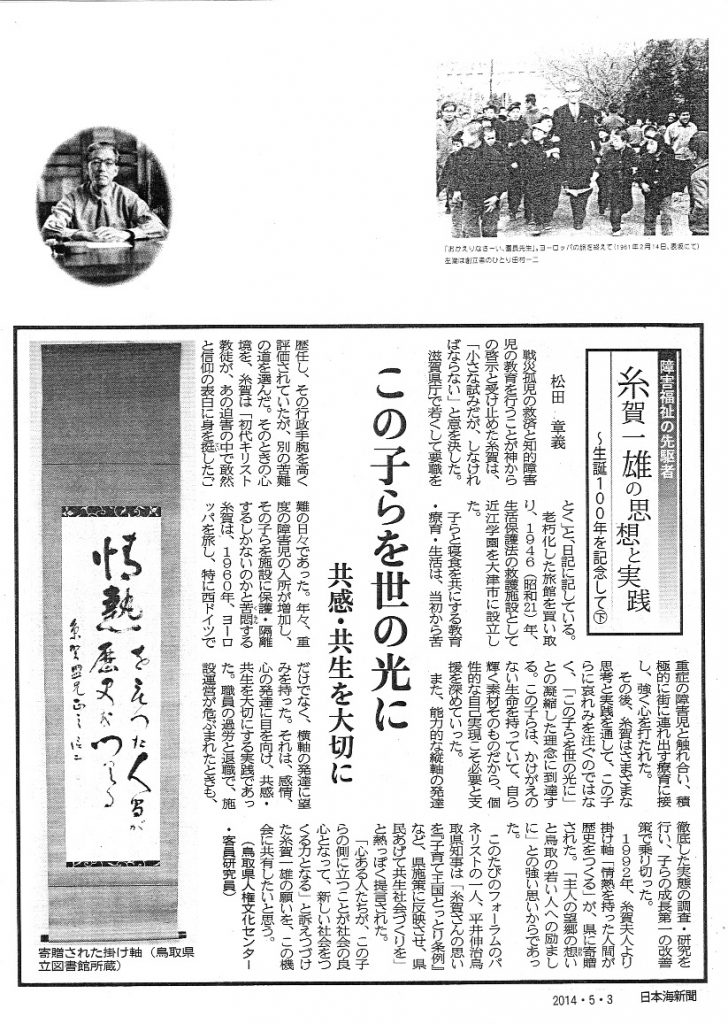

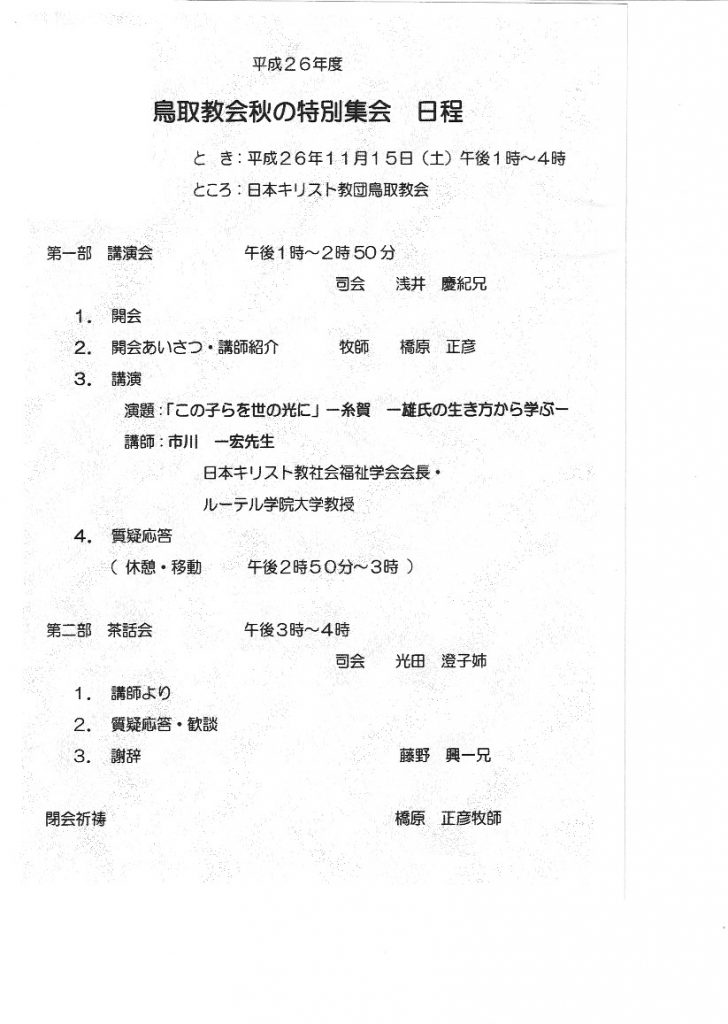

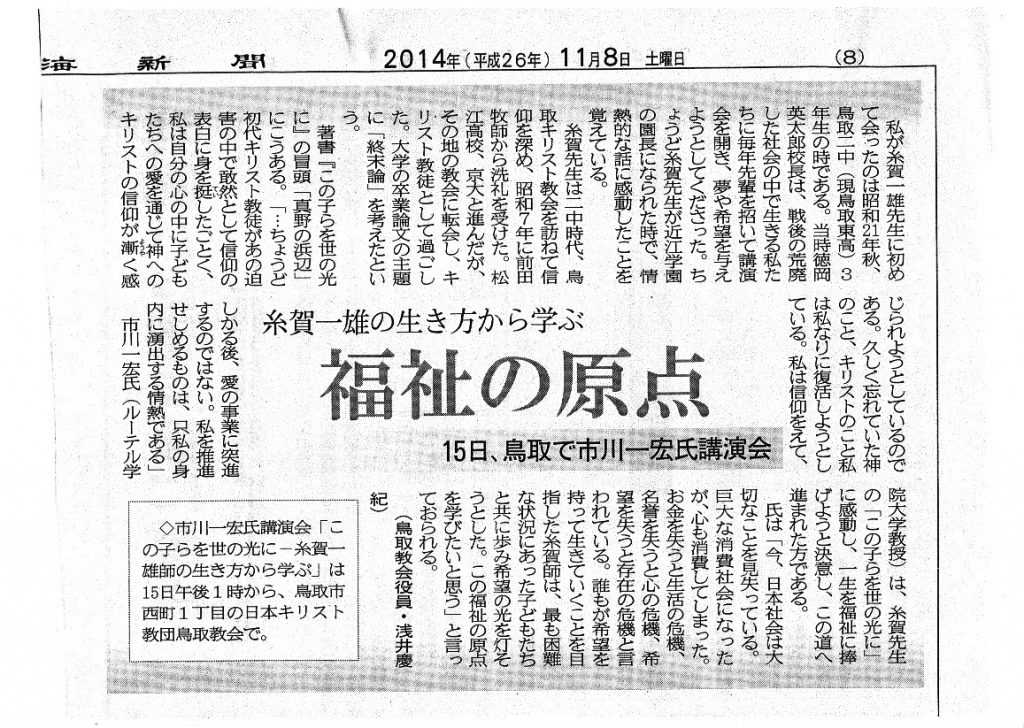

私は、糸賀一雄先生とお会いしたことはありません。学生時代に先生の『福祉の思想』を読み、また阿部志郎先生ともお会いし、自らの道を見いだしたのでした。最近、たまたま書籍を整理していたら、2014年の記事が見つかりました。掲載します。

カレッジの力は、卒業生の働きあります。一人の地域住民として、福祉の理解者として生活なさっておられる方々も、カレッジの宝です。また具体的な活動を通して地域を支えておられる方々、いろいろな行政や社協、NPOの理事会や委員会に出席なさっておられる方々も、宝です。

ここでは、卒業生の一部を活動を紹介します。