大学関連

私が応援しているひかりの学校の新たな挑戦です。以下、いただいたメッセージを紹介します。

皆様

ルーテル学院大学卒業生の髙林真理です。

皆様にはいつも私たち夫婦が運営するフリースクール「ひかりの学校」を応援していただきありがとうございます。

「ひかりの学校」がある信州安曇野は、秋から冬へ季節が移り変わろうとしており、朝晩の冷え込みがこれから来る冬の寒さを告げ知らせているようです。教室は薪ストーブで暖かいのですが、休み時間になると子どもたちは毎日外に出て鬼ごっこやサッカーをしています!みんな元気です!現在10名の子どもが在籍しておりますが、1人の子どもは東京の公立学校に復帰することができました。また4人の子どもたちが来年度から公立の小学校に復帰するための準備をしております。

昨年度、「信州の特色ある学び すべての子どもたちに教室を!プロジェクト床・壁・天井 編」で皆様からたくさんのご寄付をいただき本当にありがとうございました。

寄付募集期間が終了した後もひかりの学校へ直接いただいたご寄付も合わせると、合計1,067,080円という今までにない多くのご寄付が集まり、夫婦ともども驚きと共に感謝の気持ちでいっぱいです。

どこまでの予算で、どこまで改築工事をするか、どんな補助金が活用できるかなど…、SATO建築工房の佐藤さんと話し合い、今年10月から改築工事が始まりました。

以前動画でもお伝えしたように、2階建の倉庫は元々蚕が飼育されていた場所で、つくりが頑丈な何もない物置きでした。ひかりの学校の活動の一つであるダンス練習をするのに、教室では狭いのでその物置きに畳をひいてダンス練習をしていました。そんな場所が今着々と素敵なスタジオに変わりつつあります!!現在まだ工事中ですが、その様子を動画にいたしましたので、どうぞご覧ください。

また、今年度は、昨年度の第二弾「信州特色ある学び すべての子どもたちに教室を!プロジェクト塗装・流し・トイレ編」として寄付を募っております。水回りも完備できると、学校での宿泊学習も可能になります!親の会・地域交流会など様々な活動を広げることができます。

この文章を読んでくださった皆さんが、今年も寄付にご協力してくださることもとても嬉しいです。しかし一方で、全国で社会問題となっている不登校や発達障害の教育活動に取り組んでいる「ひかりの学校」のことを、「私が応援している施設に、協力をお願いできませんか?」とお知り合いの方に宣伝していただけたら嬉しいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

髙林真理

https://www.dropbox.com/scl/fi/gir8pel1cgwh62gfelbcm/2024-10-17youtu.be.webloc?rlkey=1788iwh4z47tjo9y5203lh3yz&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/b47g9ojtme6iujyw2n8eh/.pdf?rlkey=8o7znxejha2wi6ar29znqrj71&dl=0

投稿日 24年11月07日[木] 11:50 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,卒業生の仕事紹介,大学関連,社会福祉関連

ルーテル学院は、全国にたくさんの関係法人があり、ルーテル法人会連合というネットワークに所属しています。そのメンバーである熊本の総合施設慈愛園の乳児ホーム元施設長であり、慈愛園理事長であった潮谷義子先生が、キリスト教功労者顕彰を受けられることになりました。同時に、夫の潮谷愛一先生と共に、孤児の父と言われる石井十次賞を受賞なさいます。受賞を心より祝福し、ご報告させて頂きます。

「2024年5月に行われた日本キリスト教文化協会理事会において、第55回キリスト教功労者顕彰ついて審議され、潮谷義子先生が選ばれました。同顕彰は、キリスト教関係の社会事業・教育事業・文化事業及びキリスト教思想の普及に功労のあった者を対象にするものです。

以下、義子先生の顕彰の理由を私なりに考えたいと思います。

1.キリスト教社会福祉の実践

義子先生は、1953年、佐賀バプテスト教会賀来国生牧師より洗礼を受けられ、現在熊本市にある日本福音ルーテル神水教会の信徒です。佐賀県福祉事務所、大分県社会課等の職務を経て、1973年に熊本にある社会福祉法人慈愛園の慈愛園乳児ホームに勤務し、1983年より同施設長となられました。

そもそも慈愛園は、1919年に、当時のルーテル宣教師会が 「信仰は行為を伴わなければ死んだも同じ」という聖書の精神を源として福祉実践をスタートさせた施設です。創立者モード・パウラスをはじめ各々の働き人は、眼前の家庭、地域社会から排除された人々の叫びを見逃さず、支援のために児童養護施設、老人ホーム、障害者施設等を建て、現在の総合施設となっています。同法人は、ミッションとして、「イエス・キリストによって示された隣人への愛と奉仕の精神に基づき、利用者の個人としての人格を尊重し、心身ともに健やかに育成されるよう多様な福祉サービスを提供する。また地域社会に於いて利用者の有する能力に応じた自立した生活を営めるよう支援する」ことを掲げています。法人の使命を実現すべく、義子先生は、家庭で育てられない赤ちゃんを預かる乳児ホームの責任を担われてきました。

また、義子先生は、2017年10月より慈愛園の理事に、翌年理事長になられ、4年間、その重責を担われました。特に2019年に行われた創立100周年記念事業では、神水教会での礼拝がお祝いの重要な軸に置かれ、また式典は賛美歌の合唱で始まりました。これは、日本福音ルーテル教会に連なる社会福祉関係法人の伝統に則るものであり、キリスト教精神が堅持された慈愛園の伝統が明らかに受け継がれ、日々の事業に活かされています。

なお、それらの働きが評価され、本年、潮谷愛一先生、義子先生は、第33回石井十次賞を受賞しました。受賞理由は、慈愛園の運営などを通して児童福祉や人権問題に関わってきたことと発表されています。

2. キリスト教信徒であり、女性知事としての社会的貢献

義子先生は、1999年熊本県副知事に、2000年からは8年間知事としての責任を担われました。当時、川辺川ダム問題、ハンセン病患者をめぐる問題、水俣病の認定等の水俣病をめぐる問題、増加する児童の貧困、虐待の問題等、解決すべき問題が山積する中、義子先生は、クリスチャンであることを明確に示されました。当時の県政運営方針には、「性差、年齢差、障がいの有無にとらわれず、誰もが人権と生存を犯されることなく暮らしやすい豊かな熊本」を目指すことが宣言されています。障がいがあっても地域の中でいきいきと存在できる地域の創造、児童虐待等の児童の生命と生活を脅かす状況に対する毅然とした取り組みを推進できた背景には、特に2つの信念があったとお聞きしています。第一は「神よ、変えることのできない事柄については受け入れる冷静さを、変えるべき事柄については変える勇気を、そしてそれら二つを見分ける知恵をわれらに与えたまえ。」というアメリカの神学者ラインホルド・ニーバーの祈り。義子先生は、ニーバーの精神に立ち返り、ひたすら神に問いかけ、祈りながら、諦めず、投げ出さず、地道に改革を進められたのでした。

また第二は乳児ホーム等で培った、すべての子どもが神から祝福されて命が与えられ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されるべきであるという児童の権利に関する条約の信念です。困難な状態に置かれた人に寄り添い、守る姿勢が、すべての施策の原点にあったと私は考えています。

その後、義子先生は、2009年に長崎国際大学学長、2012年に日本社会事業大学理事長となられ、現在、社会福祉法人恩賜財団済生会会長の職務に就いておられます。

以上のことから、私は、潮谷義子先生が、キリスト教功労者顕彰を受けられることは、われわれルーテル教会に連なる者にとっても喜びであり、先生に心より敬意を表したいと思います。」

投稿日 24年05月15日[水] 10:24 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,教会関連,社会福祉関連

仙台に住んでおられる前田ケイ先生の近況をお伝えします。ちなみに、ケイ先生は、本年1月で93歳になられ、今も教育と研究、実践への情熱をもって、意欲的に取り組まれているルーテル学院大学・大学院の名誉教授です。私は、ケイ先生の夫である前田大作先生に私の大学院院生時代ご指導を頂いており、1983年に日本ルーテル神学校神学部神学科キリスト教社会福祉コース主任であられたケイ先生をご紹介頂き、専任講師として赴任することができました。制度政策を研究テーマとしていた私にとって、社会福祉援助技術・方法、すなわちソーシャルワーク論は良く分かっておらず、また初めての高齢者福祉施設における社会福祉実習指導では、ケイ先生にスーパーバイザーになって頂き、試行錯誤しながら学生と学んでいました。1988年に東京大学病院精神科デイホスピタルにおいて、障がい者リハビリテーションの方法として、SSTを日本へ導入した方です。

公私ともども、私が本当にお世話になった方、私の恩師であり、ルーテル学院大学を育てた恩人です。今でも卒業生を指導していることをお聞きしており、情報を頂きたいと申し上げましたところ、すぐに以下のメールが届きました。

別にみなさんにお知らせするほどのものでもないのですが、3月には、増野先生と私がおりました頃に行っていた「アクションメソッド研究会」の人たちが中心で、私のところに「サイコドラマやSST」などの勉強に大学院や大学の卒業生達とその知人、15名くらいが集まりました。コロナ前からの計画でしたが、やっと開催できました。とても楽しかったです。7月にはまた、大学院の卒業生を中心にした10名くらいで、グループワークの勉強会を開きます。全員が、どこかの大学でグループワークを教えていたり、現場でグループを支援している人たちです。これは泊りがけの勉強会です。

私はもうあまり自由に出かける元気がなくなったので、来て下さることは大歓迎です。幸い、勉強できる部屋や食事の便利もあるので、時々、このような勉強の集まりをもっています。

今、津川さんとは高齢者の回想法をただ語るのではなく、その思い出を劇の様にアクションで演じてみるともっと面白いので、「アクション回想法」の勉強会をする計画をたてております。まず、津川さんのところの職員をつれてくると津川さんは言っています。

それから、目下、進行中の勉強会は10回シリーズで仙台市内の心理職の人が中心になって、10回シリーズで毎月1回、SSTの勉強会を日曜日に開いています。13名くらい集まっています。今度の日曜日が第5回目ですが、1回4時間の勉強会です。講義ではなく、実技練習も入れて、実際にできるようになるために、ロールプレイなどで、練習をする勉強会です。とても好評なので、第2回もまた、12,3名募集して、10回シリーズの勉強会をする予定です。

以上です。関心のある方はどうぞ、私のところにメールでも電話○○でも、お問い合わせください、とお伝えください。 なお、前田先生への連絡方法は、大学もしくは市川のメール(kichikawa@luther.ac.)にお問い合わせ下さい。

故前田大作先生、そして今もご健在のケイ先生へ、私は心より感謝いたしております。 市川一宏

投稿日 24年05月08日[水] 10:21 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,社会福祉関連

卒業生、在学生の皆様

添付のチラシのように、2024年8月24日午後2時よりルーテル学院大学において、対面とzoomのハイブリッドで研修会を企画しました。講演とディスカッション、そしてその後の懇親会というように、学びと親睦を兼ねています。

このような卒業生だけを対象にした本格的な会は、2010年代より始まりました。当初は、社会福祉協議会で働く卒業生を軸にした会でしたが、2年前より地域福祉に関心ある方々に対象を広げ、今回で3回目になります。そして、本年は、在学生にも機会を提供しようと考えています。

お時間がある卒業生は、どうぞご参加頂けますことを、心より願っております。

なお、ホームカミングデイに関しましては、改めて大学よりご連絡があると思います。

気温や天候の変化が激しい時です。どうぞ、くれぐれも健康にご留意下さい。

4月19日

希望の会幹事 飯島ともえ(相模原市社協)、池永雄一郎(羽村市社協)、河島京美(元練馬区社協)、桑原信人・駒井公(全社協)、関根裕恵(西東京市社協)、山本繁樹(立川市社協)、原島博・市川一宏(ルーテル学院大学)

投稿日 24年04月23日[火] 10:16 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

全社協の元事務局長であり、地域福祉学会の元副会長として全国の地域福祉の推進に大きく貢献され、またルーテル学院大学の現名誉教授として教育等に大きな働きをされた和田先生の本が出版されました。

出版に際しては、大橋謙策先生を中心に、越智和子(琴平社協元常務理事・事務局長)さんと日下直和(香川県社会福祉協議会事務局長)さんのご努力があったことは言うまでもありません。感謝申し上げます。

皆様も、どうぞ手に取って、貴重な地域福祉、社会福祉協議会の歩みをお読み下さい。

投稿日 24年04月04日[木] 10:07 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,学会,教会関連,社会福祉関連

卒業生、そしてルーテル学院大学・大学院関係者の皆様へ

ルーテル学院大学

名誉教授 市川一宏

ルーテル学院大学は、2024年3月25日、2024年度の学生募集を停止する旨の文書をホームページに掲載しました。その知らせを聞いた今の自分の率直な気持を書かせて頂き、卒業生はもちろん、教会、後援会、関係学校、関係福祉法人、授業を聴講されていた方々、応援して下さった方々、すなわち関係者の方々にお送りさせて頂きます。

ふりかえって、2020年のコロナ感染症の拡大によって、個々の学生に出会い、それぞれの成長を目指した教育を行ってきた本学は、遠隔授業に変更することを余儀なくされました。教育環境は劇的に変化し、それに適応すべく石居学長をはじめとする執行部、関係教職員は環境整備に全力を尽くして下さいました。それに応じて、教職員が協力して学生への授業等の支援を続けていくことができたのは、奇跡と言っても過言ではないと思っています。

その後も、授業の工夫、本学の特徴である個別支援、受験生の開拓等と、石居学長を中心にした執行部、教職員、関係者の働きに対して、私は感謝し、かつ敬意を表したいと思います。そして、今の在学生一人ひとりが希望をもって学び、育っていくことができるために、精一杯バックアップをさせて頂きます。

ただ、私は2002年より12年間、そして再任され2018年より2年間、合計14年間学長を勤め、経営責任を担ってきましたが、強固な経営基盤の大学を石居先生にお委ねできなかったことを、本当に申し訳なく思っています。深くお詫びいたします。

さらに、長くルーテル学院大学の基盤を支えて下さった卒業生の皆さん、絶えずルーテル学院を支え導いて下さった後援会の方々、教会の方々、またいつもバックアップして下さった方々に、改めて心からお礼を申し上げます。おかげさまで、優れた教職職員の真摯な努力によって築かれた教育実績は、各分野で活躍して卒業生等が証明して下さっています。

なお、学生募集は停止しますが、ルーテル学院大学はこれからも歩みを止めていません。現在の在学生の学びと成長の機会を提供していきます。どうぞ、在学生のために、また今後も指導していく教職員のために、お祈り下さい。

また、今まで本学に40年間勤め、定年後も名誉教授として関わらせて頂いているルーテル学院大学、大学院、神学校において、たくさんの学生と出会い、一緒に悩み、明日の社会を描いてきた経験は、思い出として私の心に留まり、また卒業生同士の関係も、長く続いています。ルーテル学院は、私にとって、人生の原点であり、まったく異なる背景にある者たちが集い、交わる心のホームであり、定年退職した後も、立ち戻るふるさとでもあります。

今、福祉系の大学等教育機関に入学する学生が減少しています。そして社会福祉機関・団体が求人を出しても応募者が少ない傾向がみられます。しかし、支援を必要とする人々は確実に増加しています。この閉塞感を打開するために、生活課題に一緒に取り組み、学び、互いに励まし合いながら解決してきた卒業生、仲間と協働して、未曾有の危機に挑戦していきたいという気持はまったく揺らぎません。皆さんも、それぞれの場で、また今までと同じように日々の生活を通して、ルーテルで学んだことを大切に、ルーテルのミッションを受け継いで頂きたいです。

私は、これからも、ルーテル学院大学の名前を背負って、神様がお認めになる限り、踏ん張ってみたいと思います。

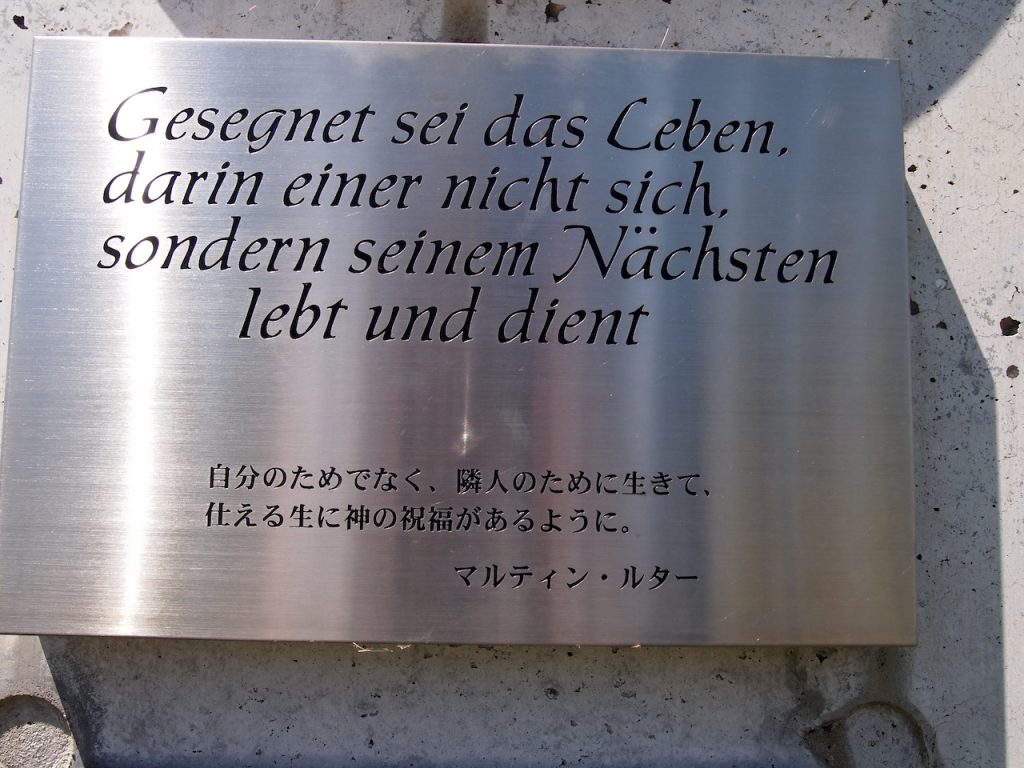

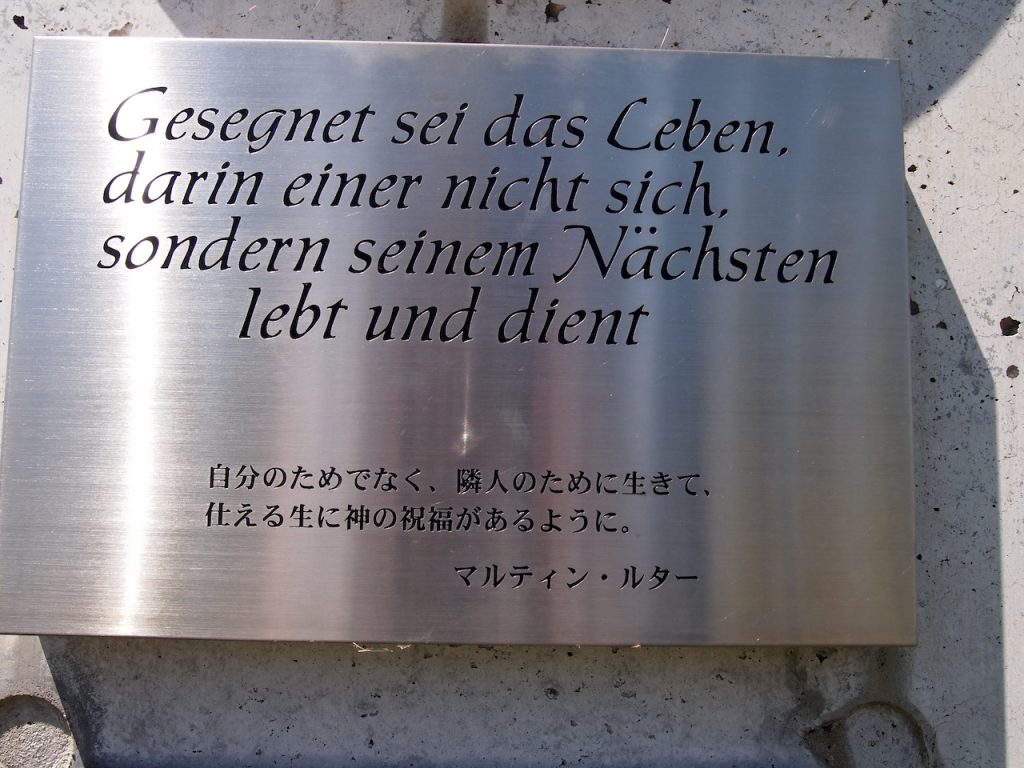

大学の美しい中庭には、礼拝堂に向けて立てられたモニュメントがあり、そこには、私が困難に直面した時に、たえず立ち戻っていたルターの言葉、「自分のためでなく 隣人のために生きて仕える生に神の祝福があるように」と書かれています。そのミッションを掲げ、一緒に困難にある方々に希望を届けてまいりませんか。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

投稿日 24年03月30日[土] 7:09 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,社会福祉関連

2024年3月7日(木曜日)午後2時より、2023年度卒業式が行われました。(https://www.dropbox.com/scl/fi/kpts7s630v3ewezvh69k8/P1180787.JPG?rlkey=33p5emhshqf5q50uorwevemac&dl=0)

コロナの影響で、卒業生、保護者、教職員が集合して卒業式を行うは、4年ぶりのことです。そのことは、本年に卒業する学生が、たくさんの友人と出会い、社会での生活を経験する人生の貴重な学生時代を、コロナの影響で制限されたことを意味しています。

ふりかえって、今回卒業した学生は、多くが2020年4月に入学した学生であり、大学は感染予防のために学生の学びを制限せざるをえませんでした。また授業ですが、全国の大学と同じく、本学も全面的に遠隔授業を実施していました。私事になりますが、それまでは、遠隔授業のやり方をまったく知らなかった私は、ZOOMのやり方から基本から学ばなければなりませんでした。2020年4月より学長は石居基夫先生になりましたが、私のような新たな授業のやり方を経験したことがなく、何もわからない教員に対するケアを行うと共に、学生への対応、遠隔授業の環境整備等を行う新執行部の苦労は並大抵ではなかったことを知っています。

特に、学生自身も、今までは当たり前にできていた学生同士の日常的会話がなく、教員による個別アドバイスを日常的に受けられず、画面に映る講義を自宅で受けていた状況に、ストレスをもったことは容易に想像ができます。また本学の特徴ですが、登校日に教員の研究室のドアをノックし、授業のテーマだけでなく、自分の様々な悩みを教職員に相談し、再出発する機会も、当初は少なくならざるえない状況にあり、当時の新入生は、学びのモティベーションを維持することが大変であったと思います。また、学園祭、スポーツ大会等、集合して行われる催しも制限せざるを得ず、今までの卒業生が経験し、卒業後の強い絆となっていた学生同士、学生と教職員の身近な交流も影響を受けました。

しかし、卒業式の中で、そして式後の学生同士、教職員と交わす笑顔、記念写真の撮影等の姿を見て、彼らの卒業を心より祝福したいと思いました。ルーテル学院大学・大学院で学んだことを心と学びの蓄えとし、これからも自分なりの歩みを始めて頂きたいと切に願いました。

最後に私がルーテル学院大学、大学院、神学校を巣立っていく皆さんに願っていることを書きます。

①専門職である前に一人の人間であってほしい、当事者の方々の可能性が見えてきます。専門職として、自分勝手に作る利用者像に来談者を当てはめないように。

②皆祝福されて命が与えられました。この事実に疑問を挟む余地はありません。当事者の方々が生きていく歩みを大切に支援して頂きたいと思います。

③自分の原点となることにたえず立ち戻る心のゆとりをもつようにして下さい。簡単に解決できることは多くありません。くれぐれも自分だけで抱え込まないように。孤立を防ごうとする人が孤立してはダメです。同僚、仲間、地域の関係者と協働した取り組みを目指して下さい。

④お金を失うと生活の危機、名誉を失うと心の危機、希望を失うと存在の危機と言われます。人と関わる専門職にお願いしたいことは、困難に直面する方々に希望を届けていただきたい。解決が困難な場合には、それに取り組もうとする当事者の方と共に歩んで頂きたい。問題の解決ができないと戸惑う専門職もおられます。しかし、私は、こう言います。「その方と繋がり、相談する関係ができていること自体、援助の効果だと思います」

⑤利用者を理解するエビデンスを把握してして下さい。レントゲンには心は映りません。その人を一面的にではなく、関わっている方々の情報を得て、その方の全人的理解を目指して下さい。

⑥優れた専門職は、自分の限界をよく知っている人です。繰り返しになりますが、ふりかえる心の余裕を失わないように。また支援に関わる方々と協働する方法を模索して下さい。

⑦今日は、スタートラインです。今日を,学びの、出会いのスタートにして頂きたい。

皆様、私たちのルーテル学院大学、大学院、神学校の卒業生をどうぞよろしくお願い致します。

2024年4月9日

市川一宏

投稿日 24年03月09日[土] 3:25 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,教会関連

2月4日、特別養護老人ホームの施設長で、私たちの大切な卒業生が、帰宅途中、大動脈瘤乖離ために急逝されました。その日の夜、知らせを聞いた私は、思わず言葉を失いました。あまりにも辛い知らせでした。

今は、夫であり、父親であり、息子である大切な方を天国に送られたご遺族の悲しさを思い、ご遺族に癒しのみ手が差し伸べられますことを切に祈っています。

今まで本当にありがとうございました。私はこれからも、ずっと、あなたのことを忘れません。

2024年2月5日 市川一宏

投稿日 24年02月06日[火] 2:58 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連

2024年1月8日(成人の日)、午後より、オークラ千葉ホテルで、『社会福祉法人千葉ベタニヤホーム創設90周年記念会』が行われた。光栄にも、私が記念講演を担当させて頂き、「母子家庭・子育て家庭とともに歩んで90年〜千葉ベタニヤホームの過去・現在をふりかえり、共に未来を描く〜」というテーマで話をさせて頂いた。

千葉ベタニヤホームは、母子生活支援施設(旭ヶ丘母子ホーム 施設長:花島治彦 職員:15名 非常勤職員:1名 定員:40世帯、国府台母子ホーム 施設長:川口学 職員:13名 非常勤職員:10名 定員:30世帯)、青い鳥ホーム 施設長:山本裕子 職員:12名 非常勤職員:4名 定員:20世帯)、保育園(旭ヶ丘保育園 施設長:友田優子 職員:27名 非常勤職員:4名 定員:120名、国府台保育園 施設長:中村淳平 職員:18名 非常勤職員:27名 定員:120名【こあらっこ・こどもセンター】)、児童家庭支援センター(児童家庭支援センター・旭ヶ丘 センター長:花島治彦 職員3名、児童家庭支援センター・こうのだい センター長:川口学 職員3名)で構成される歴史のある法人である。

法人の源流は、エーネ・パウラス宣教師の祈りと実践にある。エーネ・パウラス師が来日した1919(大正8)年に開催された宣教師会年会は、当時の貧しい日本において身寄りのない老人が物乞いをしたり、少女たちが売春婦として売られたりする状況に対し『孤児、賤業婦の救済と幼老事業を開始するの件』を決議している。そして、「斯くのごとく信仰もし行為なくば、死にたる者なり」(新約聖書ヤコブ第2章第17節)という聖句を掲げる。そのような熱い思いをもつ宣教師であるエーネ・パウラス師は、佐賀幼稚園、熊本の慈愛園での働きを経て、日本福音ルーテル教会の要望を受け、東京、千葉での活動に入る。当時は、関東大震災、昭和恐慌によって、多くの国民が困窮し、特に、母子家庭がさらなる困窮に追い込まれ、困窮を主な理由とする母子心中の件数は年々増加し、新聞紙上にも大きく報道されていた。

千葉ベタニヤホームの歩みは、当日のレジメを参照されたい。

https://www.dropbox.com/scl/fi/2j3cfkmxclm3h0olw9reh/.pptx?rlkey=ugq28eusa0tnqsre8erc3vo8t&dl=0

今回の学びでも、私は、法人のミッション、実践の意味等、たくさんのことを学んだ。1月4日に記念講演の内容を固めるために、国府台保育園を訪れ、責任者の方々のお考えをお聞きした。

その後、青い鳥ホームを訪問した。施設を案内して頂いたが、相談室には、ルーテル学院大学の卒業生がいた。うれしい再会である。帰り際、予定されているマラソン大会の練習のために出かけていた子どもたちが帰ってきて、ホームは一気に賑やかになった。そして、案内をして下さった山本施設長が、別れ際に、青い鳥ホームが子どもたちや親たちの「ふるさと」でありたいと言われた。その言葉が、私の心をずっと離れなかった。そのことが、講演の最後に、東日本大震災で大きな被害にあった石巻の写真と有名な「ふるさと」という歌を示した理由である。

2020年3月まで、私は石巻市を定期的に訪問し、最後の数年は、石巻市社協と石巻市の地域福祉アドバイザーをさせて頂いた。2011年3月の発災時より何回、「ふるさと」の歌を歌っただろうか。そして何故、私たちは、ふるさとに気持を寄せるのであろうか。

作詞を手がけた小山薫堂氏は、「ふるさととは場所だけではなく、いつでも自分の心の中にあって、生きて行く上で芯になる、冒険でたとえるならば方位磁石のようなものである」と語っておられる。

確かに、子どもや親を取り巻く環境は厳しさを増している。だからこそ、母子ホームで生活する子どもたち、保育園に通う子どもたちにの「ふるさと」になることを目指し続ける千葉ベタニアホームの挑戦に敬意を表したい。そして、私の記念講演が契機となって、千葉ベタニヤホームの職員、役員の方々が、共に心と力を合わせて、子どもと子育てをする親を支え、共に歩む決意して頂けるなら、本当にうれしいし、その手応えを感じて、帰途についた。

なお、2023年9月16日には社会福祉法人ベタニヤホーム創立100周年記念会が、12月13日には社会福祉法人東京老人ホーム創立100周年記念会が、それぞれの形で開催された。いずれも、私が記念講演を担当させて頂いた。長いこと、ルーテル学院大学社会福祉学科の教員として、関わらせて頂いたからである。

その連携を確認した宣言がある。2002年5月15日に、宗教法人である教会と学校法人である大学、高校、中学、小学校、幼稚園、そして社会福祉法人である全国に展開する施設、保育園、またNPO等が協働を誓った『るうてる法人会連合設立宣言』が、るうてるの強みである。もちろん、ルーテル学院大学もその一員である。

日本福音ルーテル教会は、アメリカ南部一致ルーテル教会が、「御国の到来を早める」ために、人は神の恵みによって救われ、隣人に遣わされる、というルーテル教会の基本に立って、1893 年日本宣教を開始したことに由来する。

その宣教とは、聖書の教えるとおりキリストの愛を実践する働きとして、福音を宣べ伝え(伝道)、教え(教育)、いやす(奉仕)わざであった(マタイ9:35)。

当初、このわざは日本の法制度に従って公益社団法人として行なわれた。

戦後、日本の法制度の改革並びに教会自立路線の選択などの歴史的社会的変化に伴い、キリストの愛を実践する働きとして一つであるはずのものが、伝道活動は宗教法人に、教育活動は学校法人に、奉仕活動は社会福祉法人にと、分割されるに至った。

今このような歴史をかえりみて、ここに、われわれは、聖書の示すところにたちかえり、主が私達を通してなされる宣教のわざを、この世全体に向けられたものとして綜合的に捉え直し、福音的信仰に立ち、伝道(宗教法人)、教育(学校法人)、奉仕(社会福祉法人)のわざに招かれた「宣教共同体」として総力を結集して新たなる宣教の展開へと向かうことを決意する。

神が、われわれのこの決意を祝福し、この連合に連なる者を御旨の成就のために用いられんことを。

ここに、ルーテルの強み、アイデンティティがある。

https://www.dropbox.com/scl/fi/d4zr6nm4ksje7hpls0s7v/.pdf?rlkey=4ewwrpx1k9o710ym8kxd464h1&dl=0

投稿日 24年01月10日[水] 2:45 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,教会関連,社会福祉関連

東京老人ホーム100周年記念事業は、12月13日水曜日の午後、東京老人ホームを会場にして、利用者の方々、職員、関係者の方々と共に行われました。私は、「わたしたちの未来~希望へのスタート~」というテーマを与えられました。

私がはじめて東京老人ホームと関わらせて頂いたのは,1980年代の後半だと思います。私は、1983年に当時のルーテル神学大学で社会福祉を教えることになり、その数年後、当時の清重尚弘学長より紹介を受け、東京老人ホームの施設長であられた日高登先生にお会いしました。当時は、特別養護老人ホームの個室化をめぐる取り組みが始まった時であり、東京老人ホームは推進する方々を先導する役割を担っていました。私は、推進するための根拠を調査したり、また現在のホームでのケアを始めるにあたって、ルーテル学院大学で2ヶ月にわたる研修も行いました。またその後理事として、2000年代の前半まで関わらせて頂きました。今日は、100周年記念講演のご依頼を受けまして、光栄に思い、感謝をもって今までをふりかえりました。内容は、以下をご参照下さい。

https://www.dropbox.com/scl/fi/7f8kq3vg89i7c4h5e9zex/100.pptx?rlkey=7pt1s75ie8v118763q2y09czw&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/ws47fguikytz0lo98cpif/100.pdf?rlkey=de614wlqxro8bis43updb6p46&dl=0

投稿日 23年12月20日[水] 10:54 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »