2004年度

【著書・論文・単著】

・ 2004年7月「<生きる>ことへの保障と支援」「<生きる場>としての社会福祉施設」「<生きる歩み>を地域で支える」岡安大仁・市川一宏編著『生きる。生きる<今>を支える医療と福祉』人間と歴史社、113頁~136頁、137頁~154頁、155頁~176頁

・ 2004年7月「価値と倫理を基調にした社会福祉専門職養成教育」(介護福祉教育学会第10回記念講演)『介護福祉教育18』日本介護福祉教育学会、7頁~11頁

・ 2004年12月「現代の課題7 今、キリスト者に与えられた問いとして<高齢社会を生きる>」『信徒の友』12月号、80頁~85頁

・ 2005年3月「都道府県社会福祉協議会の事業」「都道府県社会福祉協議会の組織と経営」『新版社会福祉協議会活動論』全国社会福祉協議会出版部、238頁~256頁

・ 2005年3月「老人福祉制度の現状と課題」「老人福祉サービスの行政と行財政」『老人福祉論』ミネルヴァ書房、49頁~82頁

【その他】

・ 2004年6月「ウォッチング<2004葉祥明氏との対談>「その人らしく生きる・大切なことを大切にできる自分、そして社会を」『月刊福祉』6月号 64頁~71頁、全社協

・ 2004年9月17日<広告>「新世紀・大学と地域の共生ー地域とともに歩み、学ぶ大学を目指します」毎日新聞20面

・ 2004年9月特集座談会「地域福祉型福祉サービスの普及に向けての課題」『月刊福祉』9月号、18頁~27頁

・ 2004年10月 ベタニアホーム第81回ベタニアホーム創立記念会「ミッションとマネジメント」『ベタニアホームだより71』2頁

・ 2004年10月8日「安心して暮らせる社会にー三重県社会福祉大会」『伊勢新聞』9面

・ 2004年12月「ウォッチング<2004年鎌田實氏との対談>「地域に生きるために」『月刊福祉』12月号、60頁~67頁

・ 2004年11月21日 『釧路新聞』

・ 2005年1月<巻頭言>「キリスト教社会福祉の源流ー横軸としての共感と連帯、縦軸としてのキリストの愛」『キリスト教社会福祉学研究37号』日本キリスト教社会福祉学会、2〜3頁

・ 2005年2月「地域を支える福祉拠点<特集の視点>」『月刊福祉2』11頁

・ 2005年2月「安心できる地域を地域のみんなでつくる!」『福祉みやぎNo.506』宮城県社会福祉協議会、2頁~3頁

・ 2005年2月 「社会福祉における公私関係」『社会福祉原論』ミネルヴァ書房 100頁〜117頁 既出原稿に加筆

・ 2005年2月6日「民生・児童委員 担い手ピンチ–全国で欠員3,000人 意欲を促す工夫を」(コメント)『朝日新聞』1面

・ 2005年2月21日「適度なお節介活動 <お互い様>がキイワード」『宮崎中央新聞』1面

・ 2005年3月「講演:「私が変わる、地域が変わる 地域力を高めるためのコーディネーションとは」『徳島県ボランティアコーディネーター研究集会inとくしま報告書』徳島県ボランティアコーディネーター学会 3頁〜12頁

・ 2005年3月『「地域福祉型福祉サービス」のすすめ』全国社会福祉協議会

・ 2005年3月 全国民生委員・児童委員リーダー研修会基調講演「組織で取り組む福祉課題への対応 〜キーワードは共生と連携〜」『同報告書』全国社会福祉協議会民生部

・ 2005年3月 「老人福祉制度の現状と課題」「老人福祉サービスの行政と行財政」『老人福祉論』ミネルヴァ書房 49頁〜82頁 既出原稿に加筆

・ 2005年3月 「都道府県社会福祉協議会の事業」「都道府県社会福祉協議会の組織と経営」『新版社会福祉協議会活動論』全国社会福祉協議会出版部 238頁〜256頁 既出原稿に加筆

【講演・発表】

宮崎県・福岡県・徳島県・愛媛県・三重県・島根県・愛知県・神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県・山形県・宮城県・秋田県・北海道等の各地および全国・ブロック・市町村において、「社会福祉法」「地域福祉」等の福祉のあり方、「介護保険制度」「老人福祉」等の制度、「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」「保健医療福祉計画」等の計画、「社会福祉協議会」「社会福祉法人」「NPO」等の組織のあり方、「高齢者福祉における保健・医療とのネットワーク」等サービス論、「ボランティアコーディネーター・ボランティアアドバイザーの役割と機能」「ケアマネジメント」等の専門職、「ボランティア活動」「民生委員児童委員活動」「ふれあいいきいきサロン」等の住民活動、「利用者の権利及び地域福祉権利擁護」等の権利に関する講演・研修を行う。

2005年度

【著書・論文・単著】

・ 2005年4月「福祉再考〜人と生き方—-地域に活きる福祉をめざして」『月刊福祉』7月号・8月号46頁~49頁、52頁~55頁

・ 2005年8月「老いて生きる歩みと寄りそう」るうてる法人会連合編集委員会『共拓型社会の創造をめざして 未来を愛する 希望を生きる』人間と歴史社、69頁〜84頁

・ 2006年1月「地域の福祉力を高めるために」『月刊福祉』1月号、全社協、11頁~15頁

・ 2006年2月「社会福祉の新たな挑戦-老いの坂を登りゆく道程に寄り添う」『現代のエスプリ別冊<うつの時代シリーズ>死に急ぐ初老の人々』至文堂、265頁~279頁

・ 2006年3月「社会福祉における公私関係」『社会福祉原論』ミネルヴァ書房、100頁~117頁(既出原稿に加筆訂正)

・ 2006年3月「老人福祉制度の現状と課題」「老人福祉サービスの行政と行財政」『老人福祉論』ミネルヴァ書房、49頁~82頁(既出原稿に加筆訂正)

・ 2006年3月「都道府県社会福祉協議会の事業」「都道府県社会福祉協議会の組織と経営」『新版社会福祉協議会活動論』全国社会福祉協議会出版部 238頁〜256頁 (既出原稿に加筆)

・ 2006年3月「介護予防とまちづくり・地域づくり」『月刊地域保健』東京法規出版、78頁~90頁

【著書・論文・共著】

・2005年8月「高齢者と寄りそって生きた80年・東京老人ホーム」、「<慈愛園>創立86年の魅力」るうてる法人会連合編集委員会『共拓型社会の創造をめざして 未来を愛する 希望を生きる』人間と歴史社、101頁~110頁、181頁~192頁

【その他】

・ 2005年4月 全国民生委員・児童委員リーダー研修会基調講演「組織で取り組む福祉課題への対応 〜キーワードは共生と連携〜」『報告書』

・ 2005年7月 みたかネットワーク大学・大学院第1回まちづくりシンポジウム基調講演「三鷹市における地域ケア〜地域の連携・協力による自立支援」(三鷹市ホームページに掲載)

・ 2005年7月 ふれあい福祉員研修会「小地域における見守り活動の実際」『あいネットあきる野』

・ 2005年8月「社会福祉の展開に見るルーテル法人の伝統と強み(阿部志郎先生へのインタビュー)」「キリスト教社会福祉実践の過去、今、そして未来(座談会)」るうてる法人会連合編集委員会『共拓型社会の創造をめざして 未来を愛する 希望を生きる』人間と歴史社13頁~30頁、31頁~56頁

・ 2005年9月『介護予防事業に係る市町村介護保険事業計画に関する研究報告書』厚生労働省(烏帽子田彰委員長)

・ 2005年12月 第82回ベタニアホーム創立記念会「ミッションとマネジメント」『ベタニアホームだより71』 2頁

・ 2005年12月「地方分権・三位一体改革の中での地域福祉の課題」第54回兵庫県社会福祉大会『兵庫県社協ニュース』

・ 2005年12月「地域に根ざした福祉システムのあり方」『月刊福祉増刊号 新・福祉システム』全社協、52頁~68頁

・ 2006年1月「合併後の私たちのまち、四国中央市を共に創り上げる」『四国中央社協だより』

・ 2006年1月キリスト教社会福祉学会通信「21世紀キリスト教社会福祉実践会議の意義」1頁

・ 2006年2月<ウォッチング・沖藤典子氏との対談>「少子高齢社会における家族、家庭、そして地域」『月刊福祉』2月号、全社協、64頁~71頁

・ 2006年3月 社会福祉学習重要語句集2006全国社会福祉協議会出版部

【講演・発表】

その他、日本キリスト教児童福祉連盟総会・全国社会福祉協議会・医療福祉機構『地域が支えるその人らしい暮らし』・社会福祉職員生涯学習プログラムインストラクター養成研修会・神奈川県・宮崎県「中山間地・過疎地セミナー」・兵庫県社会福祉大会・中国ブロック市区町村社協職員研究集会基調講演・四国ブロック基調講演・福井県福祉教育セミナー・島根県社協管理職研修・宮城県地域福祉専門職研修・埼玉県社協トップセミナー・群馬県保健福祉協議会・愛媛県・栃木県・千葉県、ベタニアホーム・千葉ベタニアホーム等で講演・シンポジウム等

2006年度

【著書・論文・単著】

・ 2006年5月「実践・コミュニティ再生講座 今日のコミュニティ〜虚像と実像(1)」『月刊福祉』5月号全社協、76頁~81頁

・ 2006年6月「同講座 今日のコミュニティ(2)再生をめざした実践に学ぶ」 単著 『月刊福祉』6月号、全社協、72頁~77頁

・ 2006年9月「地域福祉における政策・計画と経営・運営の関係」「高齢者の保健福祉と地域福祉計画」「権利擁護と地域福祉(総論)」日本地域福祉学会編集『地域福祉事典』中央法規

・ 2006年12月「<まちづくり>の拠点として期待されているお寺や教会が果たす役割と可能性」『ボランティア情報12』全国ボランティアセンター 4頁

・ 2007年1月「在宅福祉サービスの考え方」「在宅福祉サービスの内容」編著『地域福祉論』中央法規、9頁~75頁

・ 2007年3月「地域福祉の政策と課題」「これからの地域福祉とソーシャルワーカー」編著『地域福祉論』ミネルヴァ書房、167頁~223頁

【その他】

・ 2006年7月「<特集の視点>自立を支援すること」『月刊福祉』全社協、11頁

・ 2006年12月2日<橄欖>(1面)「一人では生きられない」、9日(1面)「人生に停年はない」、25日(17面)「世の光」『キリスト新聞』

・ 2007年1月「心豊かな地域社会のために<横浜YMCA総主事山根誠之さんとの新春特別対談>」 『横浜YMCA NEWS』2頁~3頁

・ 2007年2月「座談会<人間関係の諸問題にいかに向き合うか」『月刊福祉』3月号、全社協、18頁~27頁

・ 2007年3月「地域福祉の理念〜その概要と課題」『はじめて地域福祉の担当になった方のために』神奈川県保健福祉部地域保健福祉課、1頁~6頁、16頁~21頁

・ 2007年3月「社会福祉教育力を耕す・鍛える–社会福祉専門職養成の基盤強化のために」2007年度全国社会福祉教育セミナー・全体シンポジウム(報告書)、64頁~69頁

・ 2007年3月「ふれあい・いきいきサロンの効果と運営の秘訣」『ふれあい・いきいきサロン活動推進セミナー報告書(講演記録)』埼玉県社協、1頁~12頁

【講演・発表】

・全国社会福祉教育セミナー・全体シンポジウム「社会福祉教育力を耕す・鍛える—–社会福祉専門職養成の基盤強化のために」社会福祉士養成教育の立場から

・地域福祉学会大会20周年シンポジウム「地域トータルケアシステムの構築と地域の福祉力」

・全国民生委員・児童委員協議会「民生委員・児童委員とNPOとの連携」『大会報告書』2007年3月)

その他、石川県・山形県社会福祉士会・宮崎県社会福祉事業団・社会福祉職員生涯学習プログラムインストラクター養成研修会・神奈川県・徳島県社協・山口県社協・島根県社協・埼玉県社協等

2007年度

【著書・論文・単著】

・ 2007年12月「各国・地域の社会福祉—イギリス」『エンサイコロペディア社会福祉学』中央法規、1178頁~1181頁

・ 2008年1月「キリスト教社会福祉教育のグランドデザインと座標軸」『キリスト教社会福祉学研究第40号』日本キリスト教社会福祉学会、14頁~29頁

・ 2008年1月「コミュニティから発信する地域の福祉力、ガバメントからガバナンスへ転換する市町村の姿(巻頭エッセイ)」『アカデミア』市町村アカデミー、2頁~3頁

・ 2008年1月「在宅福祉サービスの考え方」「在宅福祉サービスの内容」『地域福祉論』中央法規 49頁〜75頁 (既出原稿に加筆訂正)

・ 2008年2月「社会福祉における公私関係」『社会福祉原論』ミネルヴァ書房 100頁〜117頁(既出原稿に加筆訂正)

・ 2008年2月「老人福祉制度の現状と課題」「老人福祉サービスの行政と行財政」『老人福祉論』ミネルヴァ書房 51頁〜67頁(既出原稿に加筆訂正)

・ 2008年3月「都道府県社会福祉協議会の事業」「都道府県社会福祉協議会の組織と経営」編著『新版社会福祉協議会活動論』全国社会福祉協議会出版部 238頁〜256頁 (既出原稿に加筆訂正)

・ 2008年3月「地域福祉の政策と課題」「これからの地域福祉とソーシャルワーカー」『地域福祉論』ミネルヴァ書房 167頁~223頁 (既出原稿に加筆訂正)

【その他】

・ 2007年8月「ウォッチング:人と人とがつなぐ地域医療の可能性(医師スマナ・バルア氏と)」『月刊福祉』8月号、44頁~49頁

・ 2007年10月「座談会:地域におけるこれからの民生委員・児童委員の役割」『月刊福祉』10月号、20頁~27頁

・ 2007年12月「2007年度社会福祉トップセミナーシンポジウム1.社会福祉の現況と現場に求められる人材」『月刊福祉増刊号・新福祉システム』(シンポジスト:山田尋志氏・徳川輝尚氏・大塩孝江氏・市川)、33頁~70頁

・ 2007年1月書評「ほんだな」『NPOバンクを活用して起業家になろう!――組織作りから資金調達まで』(北海道NPOバンク編、発行/昭和堂)、『月刊福祉』全社協

・ 2008年3月30日「21世紀キリスト教社会福祉実践会議—排除し合う時代だからこそ存在を受け止める社会が必要」『クリスチャン新聞』p.2

【講演・発表】

日本キリスト教社会福祉学会第48回全国大会基調講演,第16回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごやメインテーマトークコーディネーター,社会福祉生涯学習インストラクター研修,全国市町村社会福祉協議会幹部職員講演,全国社会福祉施設長研修会基調講演,市町村アカデミー全国町村長会講演,関東甲信越地区身障者施設協議会基調講演,地域福祉学会北海道ブロック大会講演,宮崎県,神奈川県,東京都社協,奈良県,岐阜県,福井県,島根県,埼玉県,三鷹ネットワーク大学及び各区市における大会講演

大分教会,下関教会,杉並聖真教会,八王子教会,藤が丘教会講壇奉仕等々

2008年度

【著書・論文・単著】

・ 2009年2月「地域福祉の理念〜その概念と課題」『はじめて地域福祉の担当になった方のために』神奈川県、1頁~20頁

・ 2009年2月「社会福祉における地方分権化と地域福祉計画」「地域における福祉サービスの評価方法と実際 第1節 福祉サービスの評価と必要性の考え方」「第2節福祉サービスの評価のシステム」『地域福祉の理論と方法』中央法規 71頁~81頁、259頁~267頁

・ 2009年2月『はじめて地域福祉の担当になった方のために』「地域福祉の理念〜その概念と課題」神奈川県、1頁〜20頁

【その他】

・ 2008年11月「社会福祉教育力を耕す・鍛える—–社会福祉専門職養成の基盤強化のために・社会福祉士養成教育の立場から」(シンポジウム)『2006年度全国社会福祉教育セミナー報告書』日本社会福祉学校連盟・日本社会福祉士養成校協会・日本精神保健福祉士養成校協会64頁〜69頁

・ 2009年2月『月刊福祉』「ほんだな」p.106 阿部志郎・河幹夫著『人と人間—福祉の心と哲学の道』

【講演・発表】

「福祉職員生涯研修課程」指導者養成研修会(中央福祉学院)、青山学院礼拝、東京ソーシャルワーカー協会「福祉労働環境をめぐって」、浦和ルーテル学院宗教改革記念礼拝、全国社会福祉教育セミナーシンポジウム「社会福祉専門職の職域拡大・待遇改善と社会福祉教育—いかに危機をのりこえるか」(コーディネーター)、市町村社協管理職員研修会(中央福祉学院)、宮崎県社協、島根県、世田谷区、福井県、小石川教会、福岡西教会、市ヶ谷教会、

2009年度

【著書・論文・単著】

・ 2009年5月『知の福祉力』人間と歴史社

(書評:阿部志郎先生「ほんだな」『月刊福祉2009年8月号』全社協p.100、岡本榮一先生「書評」『キリスト教社会福祉学研究第42号』日本キリスト教社会福祉学会 135頁~136頁、「葉祥明オフィシャルブログ2010年3月3日」、「福祉堂書店」『社会福祉セミナー2010年4月〜7月号』NHK出版 135頁、福祉新聞2009年)

・ 2009年5月「私たちが目指す地域福祉の姿と社協の役割」『市区町村社会福祉協議会基幹職員研修会共通テキスト』全社協100頁~117頁

・ 2009年9月「困難と希望と」『100周年・ルーテル学院百年の歴史』ルーテル学院、147頁~158頁

・ 2010年1月「地域の福祉力を高めるものは何か」 166頁~167頁、「今、なぜコミュニティを考えるのか」『現代の社会福祉100の論点』<月刊福祉100周年記念増刊号>全社協

・ 2009年9月・2010年12月・3月『まごころ』日本ケアシステム「コミュニティの再生〜虚像と実像」「地域の福祉力ー子どもたち一人ひとりの「縦軸の育ち」の場となる力」「バリアフリーのまちづくり、共生のまちづくりをすすめる力」

【その他】

・ 2009年8月「第2部第1章ルーテルの学校教育(座談会)」85頁〜115頁、綱春子氏と共著「エーネ・パウラス宣教師の働き<愛の実践>」231頁〜236頁、加筆「みどり幼稚園」、加筆「岐阜ルーテル幼稚園」、加筆「愛児園」、「編集後記」 434頁〜441頁るうてる法人会連合編著『キリストの愛を伝え共に成長するー未来を愛する 希望を生きる』リトン

・ (書評)平野隆之著『地域福祉推進の理論と方法』有斐閣『コミュニティ ソーシャル ワーク4号』 90頁地域福祉研究所

・ 「特集社会福祉士国家試験の講評—現場での判断力が問われる」『福祉新聞』2009年10月5 日 3頁

・ 福祉新聞、「過去の意味が変わる」前川隆一『信じるヒント5』2010年1月一粒社 66頁~67頁

・ 「地域福祉推進フォーラム」宮崎日日新聞2月23日

・ 「一人では生きられない」『贈る言葉』九州学院高等学校3月1日

・ 長野県トップセミナー「これからの社会福祉協議会の役割とトップマネジメント」『福祉だより信州』2010年3月 2頁〜4頁

・ 分科会報告「サロン発!元気・いきがいづくり」『第18回全国ボランティアフェスティバルえひめ報告書』3月 24頁

・ 「ソーシャルワーク実践セミナー」宮崎日日新聞3月14日

【講演・発表】

『神奈川県地域福祉推進セミナー「みんなが地域の主役」報告』『練馬パワーアップカレッジ学長記念講演会報告』『川崎区市民講演会報告』『全国民生児童委員講演報告』、福祉職員生涯研修課程指導者養成研修会・社会福祉主事研修会特別講義、広島県社会福祉大会講演、神奈川県社協ブロック研修会講演、東京都市町村職員研修会講演、全国市町村社協管理職研修、茨城県社会福祉法人管理・代表者研修会等

保谷教会、合志教会、大宮シオン教会、知多教会

2010年

【著書・論文・単著】

・ 2010年5月1日「私たちが目指す地域福祉の姿と社協の役割」(既原稿を校正)『基幹社協研修—共通テキスト』全国社会福祉協議会、2頁~22頁

・ 7月1日「介護予防と地域づくり・まちづくり」『社会保障法・福祉と労働法の新展開<佐藤進先生追悼論文集>』信山社、313頁~338頁

・ 8月1日「社会福祉の使命を問う<生きていく>明日を支える」『信徒の友』2010年9月号、教団出版 20頁~23頁

・ 2010年10月1日「市民型アソシエーションと地域型コミュニティ組織」73頁~79頁「地域福祉サービスの経営」139頁~144頁「終章 地域福祉の新たな地平」295頁~305頁、共編著『地域福祉の理論と方法』ミネルヴァ書房

・4月1日、6月1日、10月1日、2011年1月1日「日本ケアシステムへの3つの期待」2頁~6頁「<まごころ>の意味——全国大会<主催者:塩釜センター、場所:東松島>をふりかえって」2頁~6頁、「地域の生活課題に協働して取り組む力——イギリスから学ぶ」2頁~6頁、「サービス利用者の自立した生活を支え、自己実現の機会を提供する力」2頁~6頁『まごころ』全国まごころネットワーク

・ 2011年3月1日「(1)福祉職の現状分析」『福祉職・介護職の人材育成に向けて(イノベーション)』日本学術会議社会学委員会福祉職・介護職人材育成分科会、2頁~7頁

【その他】

・ 2010年9月(ほんだな)貝ノ瀬滋著『小・中一貫コミュニティ・スクールのつくりかたー三鷹市教育長の挑戦』『月刊福祉』全国社会福祉協議会出版部、96頁

・ 2010年12月(ほんだな)藤田孝典・金子充編著『反貧困のソーシャルワーク実践——NPO「ほっとぽっと」の挑戦』『月刊福祉』全国社会福祉協議会出版部、96頁

・ 2011年3月「左近潔先生説教集解題」『説教黙想アレテリア72』教団出版、89頁

【講演・発表】

福島県生涯研修講師スキルアップ研修「~福祉を取り巻く環境と福祉人材養成の意義~」、生涯学習指導者研修(ワークショップを含む)全国社会福祉生涯学習指導者研修、全国社会福祉協議会、東京都特別区市町村職員研修会、「これからの地域福祉のあり方について」「地域福祉推進における行政と住民の協働の意味と実践に向けて」長野県社会福祉トップセミナー講演・シンポジウム、宮城県市町村社協会長・事務局長会議、東京都民生委員協議会(会長研修)、青森県三戸郡60周年記念大会、「民力による社会問題への挑戦」全国ボランティアフェスティバルひろしま<基調シンポジウム『報告書』2 、山形県市町村社協トップセミナー、熊本県社会福祉経営者協議会研修会、熊本県社会福祉士協会、神奈川県地域福祉担当新任職員研修、「都市部における新たな生活・福祉課題と支援活動」、第79回全国民生委員児童委員大会全国社会福祉協議会『ひろば』3頁、世田谷区地域福祉推進大会、全国民生委員指導者研修会、全国市町村社協基幹職員研修、全国社会福祉協議会地域福祉部、茨城県社会福祉法人指導的職員研修、「地域福祉実践とNPOのマネジメント」「これからの地域福祉の経営・運営」長野県地域福祉コーディネーター(ワーカー)養成研修、和歌山市民生児童委員大会、和歌山市民生児童委員大会、京都市社会福祉大会、

日吉教会、静岡教会、室園教会、広島教会

2011年度

【著書・論文・単著】

・ 2011年7月・8月「福祉の原点をひもとくー民生委員・児童委員①②」『月刊福祉』全社協、88頁〜89頁、84頁〜85頁

・ 2011年8月「教育の原点は何か—約30年、大学教育に携わって思うこと」『消防研修』総務省消防庁消防大学校、215頁~226頁

・ 2012年1月「日本キリスト教社会福祉学会の新たなミッション―希望の光を灯す群れとして―」『キリスト教社会福祉学第44号』日本キリスト教社会福祉学会、2頁〜3頁

・ 2012年2月「地域の福祉力を高めるものは何か」『月刊福祉増刊号<現代の社会福祉-100の論点>』全国社会福祉協議会

・ 2012年3月「社会福祉の明日をつくる社会福祉教育—社会福祉の危機を越えて」 川池智子編 『社会福祉の新潮流①新・社会福祉論-基本と事例』学文社

【著書・論文・共著】

・ 2011年9月『提言 福祉職・介護職の専門性の向上と社会的待遇の改善に向けて』日本学術会議社会学委員会福祉職・介護職育成分科会、23頁

【その他】

・ 2011年9月「これからの地域コミュニティと地域福祉を考える〜地域課題を解決するための仕組みづくり」『武蔵野市健康福祉計画策定シンポジウム報告書』武蔵野市、1頁~31頁

・ 2011年10月「今、社会福祉に求められていること」(第88回創立記念会役職員研修会基調講演) 『ベタニアホームだよりNo.99』ベタニアホーム 3頁~7頁

・ 2011年10月「会長挨拶」『キリスト教社会福祉学会通信85号』 1頁

・ 2011年12月「“共に歩む”ボランティア活動が目指すもの」(創立記念講演) 『彰栄』彰栄学園 1頁

・ 2011年10月「会長挨拶」『キリスト教社会福祉学会通信85号』1頁

【講演・発表】

・聖望学園入学式挨拶、彰栄保育専門学校創立記念講演・奈多愛育園60周年記念講演・長野県地域福祉コーディネーター研修・静岡県福祉職員研修者研修・全国市町村社会福祉協議会管理職研修基調講演・群馬県社会福祉協議会市町村社協管理職講演・全国民生委員・児童委員全国大会コーディネーター・神奈川県地域福祉コーディネーター研修基調講演・東京都社協区市町村社協テーマ別情報交換会講演(地域福祉活動計画)・全国生活福祉資金担当者会議講演「生活福祉資金の今日的意義」・家裁調査官講義「社会福祉論」(新人)「ソーシャルワーク」・都道府県社協生涯学習インストラクター研修・特別区高齢者担当職員研修「高齢者福祉」等

新潟のぞみ教会・加茂川教会・津田沼教会・唐津教会

2012年度

【著書・論文・単著】

・ 2013年4月1日「地域の福祉力」『NHKテキスト社会福祉セミナー(4月~7月)』 32頁~47頁、NHK出版

【著書・論文・共著】

・ 2013年3月日本学術会議社会学委員会社会福祉学分科会『災害に対する社会福祉の役割—東日本大震災への対応を含めて』(提言)分担執筆

【その他】

・ 2012年7月 「卒業生のブランド化をめざす」『熊本日日新聞』

・ 2012年8月1日「私がすすめる福祉の本 阿部志郎著『福祉の哲学』」『NHKテキスト社会福祉セミナー(8月~11月)』34頁~37頁、NHK出版

・ 2012年9月「地域の絆を結ぶ社協をめざして」(市区町村社協会長・常務理事・事務局長研修会)『ふくおかのふくし』11頁福岡県社協

・ 2012年9月1日「アンダスタンド(understand)下に気持ちが大事」『おとずれ』7頁横浜市瀬谷区民児協

・ 2012年11月基調講演「今こそ発揮!社協の“総合力”〜社協の“総合力”を発揮するための挑戦〜」平成24年度東海北陸ブロック市区町村社協職員研究集会報告書 7頁~8頁

・ 2012年12・1月「地域福祉をめぐる情勢とこれからの宮城県内の社協の役割とは〜今後の地域福祉活動と地域福祉活動計画策定について〜」『福祉みやぎ』 2頁〜3頁宮城県社協

・ 2013年1月「第53回大会特集〜まとめ〜キリスト教社会福祉実践の使命」『キリスト教社会福祉学研究』 125頁〜126頁、日本キリスト教社会福祉学会

・ 2013年1月「専門家に聞く地域づくりのヒントー将来に向かって、ともに歩むアドバイザー」『月刊地域支え合い情報 8頁全国コミュニティライフサポートセンター(CLC)

・ 2013年1月「活動交流集会③高齢者等の孤立・孤独防止活動の推進〜課題の深刻化を防ぐ見守り・訪問支援活動のための関係機関・団体との連携・協働」『全国民生委員・児童委員大会報告書』6頁〜7頁

・ 2012年2月「ルーテルのミッション〜「おめでとう」で始まり「ありがとう」で終わる人生」『シャロンの花だより』82号、東教区女性会

・ 2013年2月「唐津市ボランティアのつどい」唐津放送放映

・ 2013年3月「地域包括ケアの現実と課題〜ホームヘルプ事業はどうあるべきか」『ヘルパーネットワーク』2頁~7頁全社協全国ホームヘルパー協議会

・ 2013年3月12日「民生委員が研修会」『富山新聞』21頁

・ 2013年3月12日「関係機関と連携を」『北日本新聞』23頁

・ 長野県小地域における地域支え合い体制づくり研究委員会委員長『報告書・DVD』

【講演・発表】

聖望学園入学式挨拶、社会福祉職員生涯学習指導者研修基調講演、東京都高齢者福祉施設管理者研修基調講演「高齢者健康福祉計画」、長野県社協管理職研修、特別区職員研修「高齢者福祉」、長野県地域福祉コーディネーター研修、家裁調査官授業「社会福祉」、社会福祉協議会東海北陸ブロック研究集会講演、山口県社協トップセミナー、全国市町村社会福祉協議会管理職研修基調講演、全国ボランティアフェスティバル「ふれあいいきいきサロン」、全国民生委員大会分科会、十字の園職員研修、神奈川県地域福祉コーディネーター研修講義、社会福祉医療機構「被災地における民間福祉活動を考える」、長崎県民生児童委員大会講演、川崎市、宮崎県、社会福祉士養成校協会中四国ブロック研修集会基調講演、全社協ホームヘルパー研修、全社協児童福祉管理職研修「社会的養護」、都社協「社会福祉施設役職員育成支援プロジェクト」研修、日本児童養護実践学会、岩手県民生児童委員協議会会長・副会長研修会講演、茨城県社協トップセミナー

唐津教会、飯能教会、帯広教会、宇部教会、清水教会、広島教会、東教区女性会、板橋教会

【学会・教育団体等】

・ 日本キリスト教社会福祉学会副会長(2004年より2008年6月まで)

・ 日本キリスト教社会福祉学会会長(2012年より現在に至る)

・ 日本社会福祉士養成校協会副会長(2004年より現在に至る)

・ 日本社会福祉士養成校協会全国社会福祉士模擬試験実行委員長(2007年より現在に至る)

・ 日本精神保健福祉士養成校協会理事(2009年より現在に至る)

・ 日本社会福祉学会理事(2007年より2012年6月まで)

・ 日本社会福祉学会査読委員(2004年より現在に至る)

・ 日本地域福祉学会理事(大会担当理事:2004年より2008年6月まで、2011年より現在に至る)

・ 日本学術会議社会保障・社会福祉研究連絡委員会幹事補佐(2004年・2005年)

・ 日本学術会議連携会員(2006年より現在に至る)・社会学委員会福祉系大学院あり方委員会委員・福祉職介護職育成分科会委員等

・ 大学基準協会特色GP審査委員(2006年・2007年)

・ 認定社会福祉士認証・認定機構理事・研修認証委員会委員長(2011年より現在に至る)

・ 福祉系大学経営者協議会監事(2010年より現在に至る)

・ 21世紀キリスト教社会福祉実践会議委員(2004年より現在に至る)

・ 三鷹ネットワーク大学副理事長(2005年より現在に至る)

・ 日本聖書協会評議員選定委員会委員(2011年)

・ 愛恵福祉支援財団評議員(2011年より現在に至る)

・ 日本社会事業大学専門職大学院第3者評価委員2008

・ 日本社会事業大学の変革と発展に関する検討委員会委員(2011年・2012年)

【法人関係】

・ 学校法人九州ルーテル学院理事・評議員(2004年より現在に至る)

・ 学校法人浦和ルーテル学院評議員(2004年より現在に至る)

・ 社会福祉法人東京老人ホーム理事・評議員(2004年より2012年7月)

・ 社会福祉法人オンリーワン評議員(2010年より2012年)

・ るうてる法人会連合人材養成委員会委員長

【その他の学外活動】

・ 家庭裁判所調査官補採用Ⅰ種試験第一次試験専門試験(記述式)問題作成者(2009年より現在に至る)

・ 石巻市社協地域福祉活動計画作業部会アドバイザー『第2次石巻市社協地域福祉活動計画』(2012年)

・ 三鷹市健康福祉審議会副会長(2004年より現在に至る)

・ 三鷹市社会福祉協議会副会長(2004年より現在に至る)

・ 三鷹市地域福祉活動計画検討委員長(2006年)

・ 小金井市介護保険運営委員会・小金井市高齢者保健福祉計画策定委員会委員長(2006年より2012年)

・ 小金井市地域包括支援センターの運営に関する専門委員会委員(2008年より2012年)

・ 小金井市地域福祉計画策定委員会委員長(2004年)

・ 小金井市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員長(2006年より2008年)

・ 武蔵野市健康福祉総合計画策定委員会委員長、地域福祉計画部会部会長(2008年より現在に至る)

・ 武蔵野市高齢者保健福祉サービス評価システム検討委員会副委員長(2004年)

・ 武蔵野市地域福祉計画策定委員会委員長(2005年)

・ 武蔵野市福祉総合計画策定委員会評価委員会委員長(2006年より2008年)

・ 武蔵野市地域福祉計画に関する調査委員会委員長(2010年)

・ 西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員長(2007年より現在に至る)

・ 西東京市の民生委員推薦のあり方に関する検討委員会委員長(2009年)

・ 練馬区地域福祉パワーアップカレッジ学長(2007年より現在に至る)

・ 練馬区介護保険事業計画策定委員会委員長・練馬区高齢者保健福祉懇談会会長(2011年より現在に至る)

・ 練馬区地域福祉パワーアップカレッジ検討委員会委員長「(仮称)地域福祉パワーアップカレッジの方向性について報告書」(2006年)

・ ねりま区民大学のあり方懇談会座長(2011年)

・ ほほえみサポートちよだ:ちよだ福祉サービス利用援助センター運営委員会委員長(2004年より現在に至る)

・ 世田谷区「地域支えあい活動助成事業」審査委員長(2004年より2012年)

・ 世田谷区共同募金配分委員会委員長(2011年より現在に至る)

・ 世田谷区基本計画審議会委員(2004年3月まで社会福祉担当)

・ 世田谷区指定事業者選定委員(2005年)

・ 世田谷区社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会委員長(2008年・2009年)

・ 第3次調布市地域福祉活動計画策定委員会アドバイザー『いきいき調布21プラン〜いつまでも住みつづけたいと思うまちづくりを目指して』

・ 川崎市市民アカデミー(財団法人)研修コーディネーター(2004年)

・ 長野市社会福祉協議会地域福祉活動計画評価委員会委員長(2004年より2011年)

・ 神奈川県社会福祉審議会会長、地域福祉推進部会会長(2010年より現在に至る)

・ 横浜保護司選考会委員(2010年より現在に至る)

・ 神奈川県高齢者保健福祉計画評価・推進等委員会委員長(2007年より現在に至る)

・ 神奈川県社会福祉審議会副会長・社会福祉専門分科会会長・地域福祉推進部会会長(2004年より2009年)

・ 宮崎県地域福祉評価事業検討委員会委員長(2004年・2005年)

・ 宮崎県社会福祉協議会山間過疎地における福祉のあり方研究委員会委員長(2005年)

・ 長野県小地域における地域支え合い体制づくり研究委員会委員長(2012年)

・ 長野県社会福祉協議会総合企画部会会長(2004年)

・ 長野県「福祉NPO・ボランティア活動支援事業」審査委員長(2004年・2005年)

・ 長野県「認知症地域支援体制構築等推進事業」推進会議委員(2007年より2009年)

・ 東京都社会福祉協議会総合企画委員会委員長・東京都社協理事(2012年より)

・ 東京都老人保健福祉計画策定委員会委員長(2008より2011年)

・ 東京における共同募金のあり方検討会委員長(東京都共同募金会)(2007年・2008年)

・ 全国社会福祉協議会民生委員・児童委員研修のあり方に関する検討委員会委員長(2011年より現在に至る)

・ 全社協中央福祉学院研修運営委員会委員長(2009年より2012年)

・ 全社協地域福祉型福祉サービス検討委員会委員長(2005年)

・ 全社協『月刊福祉』編集委員(2004年より2007年)

・ 全社協社会福祉生涯学習プログラム委員会委員(作業委員兼任)

・ 全社協市町村社協管理職員研修プログラム検討委員会委員

・厚生労働省介護予防事業に係る市町村介護保険事業計画に関する研究委員会委員(2005年)

投稿日 13年05月05日[日] 7:22 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連

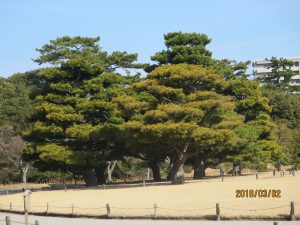

また、午後の講演であり、午前中は、活動をなさっている地域を少し歩き、また栗林公園を見学することができました。栗林公園は、たくさんの松で構成され、園内の1,400本の松の内、1,000本は職人が手を加えている手入れ松だそうです。「約300年に渡って手入れされてきた松は、まるで盆栽のような見事な枝ぶりです」と書かれているように、見事な景色でした。東門⇒鶴亀松⇒ ⇒屏風松⇒ ⇒吹上げから見える池⇒北梅林

また、午後の講演であり、午前中は、活動をなさっている地域を少し歩き、また栗林公園を見学することができました。栗林公園は、たくさんの松で構成され、園内の1,400本の松の内、1,000本は職人が手を加えている手入れ松だそうです。「約300年に渡って手入れされてきた松は、まるで盆栽のような見事な枝ぶりです」と書かれているように、見事な景色でした。東門⇒鶴亀松⇒ ⇒屏風松⇒ ⇒吹上げから見える池⇒北梅林