カテゴリ無し

ルーテル学院キリスト教週間の4月20日(水曜日)、礼拝堂で「大切なことは、目に見えている」というテーマのメッセージを行いました。いろいろな意味で、私にとっても、大切な機会でした。

1.今日の課題

今、私たちが直面している大きな課題は、それは格差です。経済的格差はもちろん、特にひきこもり、孤立といった関係性の格差が社会に広がっています。内閣府は、2019年3月、満40歳から満64歳の者5,000人を対象にした生活状況調査を実施しました。その結果、自宅に半年以上閉じこもっている人が全国で推計61万3千人いること、そしてひきこもりの期間は7年以上が半数を占め、ひきこもりの高齢化、長期化が鮮明になっていることがわかりました。なお、15~39歳の引きこもり状態にある人を加えると、100万人を超えていることになります。そのような中では、希望ある明日が見えない。

私は、恩師から、「お金を失うと生活の危機、名誉を失うと心の危機、希望を失うと存在の危機」であり、社会福祉の使命は、存在の危機に対応して、それぞれの方々が尊い一人の存在であり、持っている希望を消さないこと、希望を届けることであると教えられてきました。

2.希望を届ける働きを学ぶ

私は、希望を届ける働きを学び、実際に見てきましたし、実際に取り組んできました。コロナの影響、不安な世界の動向、頻繁に起こる地震等の自然災害に直面している今だからこそ、困難に直面する人々に希望を届ける働きを振り返りたいと思います。

1924年9月1日、関東大震災が起こりました。建物被害においては全壊が約10万9,000棟、全焼が約21万2,000棟で、190万人が被災し、死者・行方不明者は推定10万5,000人となりました。

その時、日本福音ルーテル教会史には、「10.救護事業の組織化と老人、母子両ホームの設立」として、「わがルーテル教会は、震災の直後直ちに、スタイワルト、滝本幸吉郎、ホールン、本田伝喜の四名を救済委員に任命し、在京のスタイワルトと本田に一任した。麻布のスペイン公使館を借り入れ・・・」と書かれています。スタイワルト先生と本田先生は、臨時の病院等の避難場所を訪れました。留まっているのではなく、避難者の元に駆け寄った。そして、多くの高齢者、母子の方々が生活していく場を提供したのでした。その時スタイワルト先生が掲げた聖句が、「一人のいと小さき者になしたるは我になしたるなり」でした。

3.「大切なことは、目に見えている」

私たちが困難のただ中にあった時に生まれたこの取り組みから2つの社会福祉法人が生まれました。一つは、西東京市にある東京老人ホームで、全国でも先んじて個室化を実現したホームであり、配食サービス、地域支援等、先駆的な実践を行ってきました。また墨田区錦糸町にあるベタニアホームは、ひとり親家庭の自立や乳幼児保育の充実、子育て支援事業を行っています。

その源流を流れる『はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである』(マタイによる福音書第25章第40節)という聖句から、私は3つのことを学びます。

①神が最も小さき者を大切にしておられること。

一つ目は、神が最も小さき者を大切にしておられること。聖書には、「私の兄弟であるこの最も小さい者」と書かれています。すなわち、この困難な時代を生き、仕事を失い、また今までの絆を断ち切られ、悲嘆しておられる方々の存在を神が守ろうとしておられる。私は、神がすべての人を祝福されて命を与えられたと確信しています。生まれてきた子どもに、「おめでとう」と言う。

②神が立っておられるところはどこか

二つ目は困難に直面している一人ひとりの存在を知らせるべく、その方々のそばに神がおられること。神が私たちに一人ひとりの存在の大切さを伝えておられる。だからこそ、私たちには、一人ひとりの存在の大切さが見える。

皆さんは、コロナ禍において、何が大切か考える機会がたびたびあったのではないでしょうか。今まで一緒に歩んでくれた大切な家族、友人、共に歩いてくれた人々となかなか会えず、とてつもなく大切な人であったことに気がついたのではないでしょうか。一人ひとりの存在の大切さが見えている

③いと小さき者の一人にしたこと、すなわち共に歩むこと

自分がこれから何に向かっていくのか、何が自分の未来なのか、今をどのよように生きていけば良いのか、私たちは、なかなか答えを見いだせません。私も、今もって確実な正解を見いだせない。今のように混沌とした社会にあって、不安が先立ちます。

だからこそ、私は、皆さんにそれぞれに答えを見いだそうと歩みを始めてほしいと思っています。その歩みは。0か100かの歩みではありません。その間に1から99の可能性があります。そして、私は、いと小さき者と神が言われた方々に、皆さんと一緒に希望を届けたいのです。

そのことによって、たくさんのことを学ぶことができます。支援していたつもりが、助けられていた経験を何度もしてきました。たとえば、自分自身が痛みを抱えているからこそ、同じような痛みを持つ人のことを理解することができる。自分が辛いことを経験したからこそ、今辛い思いをしている方々と共に歩んでいくことができるのではないでしょうか。一人ひとりを大切にする行為から、自分も大切な存在であることに気がつく。今を共に生きていくことによって、過去の事実は変わらなくとも、過去の意味が変わっていく。それが支え合っていくことの意味です。このような大切なことは、目に見えています。

皆さんは、いと小さきもののそばにおられる神を見つけた時、思わず指を指すかも知れません。しかし、指の先にある、いと小さきものとそばにおられる神を見ずに、指の先を見ているのではないですか。本質も見ろと今でも恩師に言われています。本年で39年目になる大学での教員生活をふりかえって、私は、自分の指を見ていたのかもしれないと反省しています。学びのスタートです。

今日の聖句の意味を、一緒に学んでいきましょう。

「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」(マタイ第29章40節)

https://youtu.be/ReWHrr3Jya4

録画

投稿日 22年05月04日[水] 8:00 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,教会関連

全国各地で、コロナ禍における地域再生の新たな取り組みがなされてきました。全国民生委員児童委員連合会も、様々な取り組みを行っておられますが、今回は、『単位民児協運営の手引き{令和4年3月版}』の作成を行い、私も関わらせて頂きました。そこで学びましたことは、添付します「はじめに」において書かせて頂きました。私は、民生委員児童委員が孤立することなく、継続して活動を続けていくためにも、行政や社協とともに、単位民児協の役割は極めて大きいと考えております。どうぞ、活動支援にお使い下さい。

なお、皆様に送らせて頂く本報告は、また近々全社協のホームページにも掲載され、4月中に発行される予定です。

報告書 https://www.dropbox.com/s/dmsp6dnexj0o91e/%E5%8D%98%E4%BD%8D%E6%B0%91%E5%85%90%E5%8D%94%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88.pdf?dl=0

投稿日 22年04月07日[木] 5:47 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

このたびは、大学のコミュニティ人材養成センターが実施した市川先生のスキルアップ講座「コロナ禍における地域ケア」を受講し、終了後市川先生からメールを頂戴し、このメッセージを寄せさせていただくこととなりました。

私は、2003年度社会福祉学科を卒業した山田美保(旧姓 黒崎美保)と申します。ルーテルファミリーの皆さまとこうしてつながらせていただけることに感謝しています。

在学時代に市川先生、プレゲンス先生にご引率いただいたイギリス研修、原島先生にご指導いただいたフィリピン実習などを今でも時折思い出しては、本当に貴重な学びの機会をいただいたことに感謝しています。そして同時に、コロナ禍によって数々の出会いや学びの機会を奪われてしまった学生、子ども達のことを思うと心が痛み、一日も早いコロナ終息を願ってやみません。

私は3年前からある区の社会福祉協議会で成年後見支援センターの相談員をしています。今年度から、社協と区が合同での中核機関がスタートしました。こんなに民法の知識が求められる相談対応は初めての経験だったので、「もっと金子先生の講義をまじめに聞いておけばよかったなぁ」と反省しつつ、お仕事でご一緒する弁護士をはじめ法律家の方々に数々のご助言をいただきながら、精一杯努力して相談員をしています。

成年後見制度を必要とするご利用者、ご相談者の皆さまとの出会いを通して、8050問題、ひきこもり、コロナでより深刻化した孤立化やフレイルの問題等々と向き合う日々です。

各支援者が、自分の役割を少しずつ越えて手を伸ばしてつなぎ合い、困難を抱える方々がこぼれ落ちないように、私たち支援者側のより多角的な視点と幅広い知識や支援技術の向上がますます求められていくのだと思います。現場で必死にご利用者を支え続ける支援者の頑張りが下支えされるように、もっと福祉支援者の社会的地位(特に収入!)が向上してほしいと切実に願いながら頑張っています。

私は現在、3人の子ども(中1♀、小4♂、年長♂)を育てながら働いています。夫は最高のパートナーですが、仕事が多忙で、どうしても平日は私が1人で家事と育児を担うワンオペ状態です。

そのため非常勤で働いているのですが、非常勤であっても毎日とても忙しいですね(笑)

昨年末には無理がたたり、メニエール病を発症してしまいました。幸い治療と休養が功を奏して天井は回らなくなりましたが、健康の大切さを痛感し、息長く働き続けられるペースを模索中です。

子どものいる女性が働くためには、女性が過度に負担を負い、ワークライフバランスの見直しを迫られるのも女性ばかりなのが現状です。

かといって、男性が仕事を減らせば家計と将来に不安を抱かざるを得ない厳しい現実。この国は本気で子どもを増やそうなどと思っていないのではないかと疑わずにはいられません。

コロナ禍と併せて、リーダーシップ不在のこの国の政治家に腹立たしさを感じつつ、今日も子ども達にご飯を作らねばと思っています。

いまの私のソーシャルワーカーとしての礎を築いてくださったのは間違いなくルーテルでの学びの日々です。ルーテルで学んだことを支えに、いま助けを必要としている方々だけでなく、これからを生きる子ども達のためにも、この社会がより良くなるよう、迷い悩みながらですが、これからも自分にできることに取り組んでいこうと思っています。

ルーテルファミリーの皆さま、コロナ禍がまだまだ続きますが、皆さまのご健康とご多幸、そしてますますのご活躍を心より祈っております。

山田 美保

投稿日 22年04月03日[日] 6:34 PM | カテゴリー: カテゴリ無し

2022年4月1日(金曜日)、コロナの感染防止のため、3部に分けて、入学式が厳粛に行われました。桜の花は少し散っていましたが、随所で桜の花びらの絨毯になり、新入生を迎えてくれました。教職員も、新入生と一緒に歩いていきます。

投稿日 22年04月01日[金] 2:16 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連

3月に行われたスキルアップ講座で、私は、「コロナ禍における地域ケア」について話しました。そこに、何人もの卒業生が出席してくれましたが、参加した卒業生から感想が届きました。掲載の許可を頂いたので、ルーテルで学んだみなさんと共有したいと思います。

市川先生

当方の不慣れでうまくつながらず、お礼と感想をお伝えしたいと思いながら感想をお伝えするのが遅れました。失礼をお許しください。

当日は懐かしい同級生の顔も見られ、久々に学生時代に戻ったような思いで拝聴しておりました。遠方に住んでおりますので、ルーテルで学びなおしたいと考えても物理的に難しく、オンラインを有効活用させていただきました。

3年前から、第2層生活支援コーディネーターとして勤めており、今回の先生のお話大変興味深く、モチベーションの維持向上になりました。

生活支援コーディネーターは人と人、人と資源を、普段の暮らしをより楽しくするために様々な場面でつなぐ人、、、といっても、地域に住む方々からみたら新参者。なんども何度も何度も、、、足を運んで文字通り歩き回って、地域の方にお話を伺ううちに、「支えあって助け合っていなかったら、長いこと住んではいられなかったよ。〇〇さんにも話を聞いてごらんよ」「最近、近所で気になることがあってね」と声をかけてくださる方も増えてきました。

サロン、福祉のまち推進センター、運動サークル、認サポ、地域のお店、移動販売車、何気ない住宅地、公園Etc.コロナ禍もありましたが、可能な限りを考えてなんども何度も何度も。この冬は大雪が拍車をかけて交流を断っているかのように感じました。

が、とある地区の小さな取り組みからは「誰かと一緒に何かがしたい。」という声が多く集まり外勤時には除雪車の入らない路地裏などで、ご近所多世代で除雪する姿を目にしました。地域をもっと楽しくしようと地域情報のWEBサイトを運営している方とつながることもできました。

何かのつながりを求めている人もいて、まだ出会っていない人もいる。まだまだ、ワクワクできるのではないかと感じています。

先生の講義を聴きながら、これまで出会ったあの人この人の「ちょっとした思いやり」を思い返し、アイデアを出しあおうよと言ってくれる様々な関係機関の方と一緒に、主役である地域の方のお話を聴きに行こうと、思いを新たにしました。

11年前、知的障がいをお持ちの方々との楽しいグループホーム生活に区切りをつけ、予定されていた日程とはいえ震災直後の薄暗い空港を飛び立って、家族5人で北海道に引っ越してきました。当時の1歳児が、この春中学生になります。

若い世代はこの社会をどんなふうに眺めているのでしょう。小さな人たちの目に美しいものが映り、その耳に澄んだ音が響き、心に温かいものが残りますようにと日々願っています。

私は学生時分と変わらず、ゆっくりとした歩みですが元気です。これまでの取り組みを振り返り、今後を考え、協働できる仲間を思っての感想と考察を述べました。遠方にいても先生の姿を見ながらリアルタイムで講義を聴くことができ、またお集りの皆様のご意見や報告資料もいただくことができましたこと感謝の思いでいっぱいです。お身体ご自愛くださいますように。 菅原(大江)朋代

投稿日 22年03月30日[水] 10:33 PM | カテゴリー: カテゴリ無し

2022年3月19日、「コロナ禍における地域ケア」というテーマで、講義を行いました。その際に用いたレジメを元に、2020年3月以降、学んだことをまとめましたので、中間報告として情報提供させて頂きます。

本報告は、以下の特徴があります。

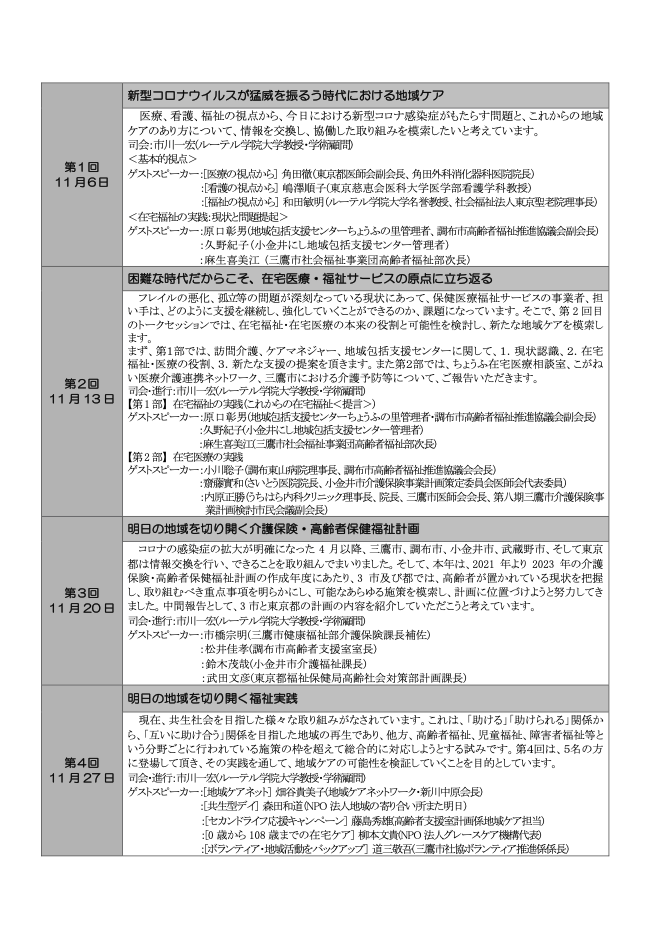

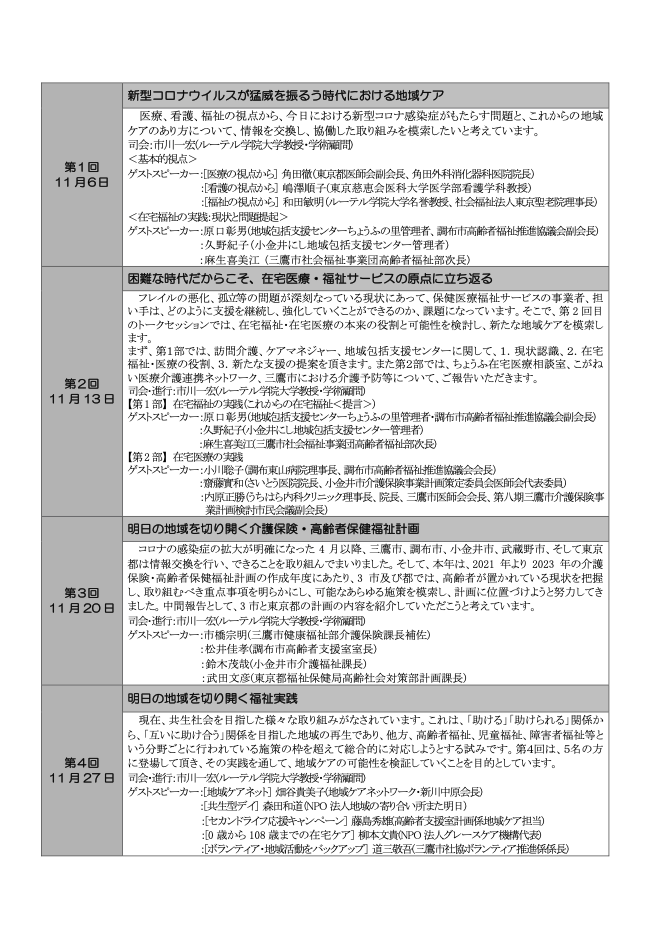

1.2020年11月6日より「新型コロナウイルス時代の地域ケアを考えるトークセッション【Zoom 講座】 ~三鷹市・小金井市・調布市の現場から~」をテーマに4回のセッションを行いました。本報告は、そこで討議した内容を元に作成しています。

2.第8期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画として具体化した施策の中から、私が各自治体において特徴と思ったものを例示し、評価を行っています。私は、各自治体の地域には、それぞれに地域特性があり、また特徴的な地域福祉実践があります。その地域特性と実績という木に、新たな取り組みを接ぎ木していくことが大切と思っています。

3.ニーズに関しては、できるだけ調査結果に基づいた客観的なデータを示すようにしました。また、現場の方々からのご報告もお示しし、課題の共有化に努めました。

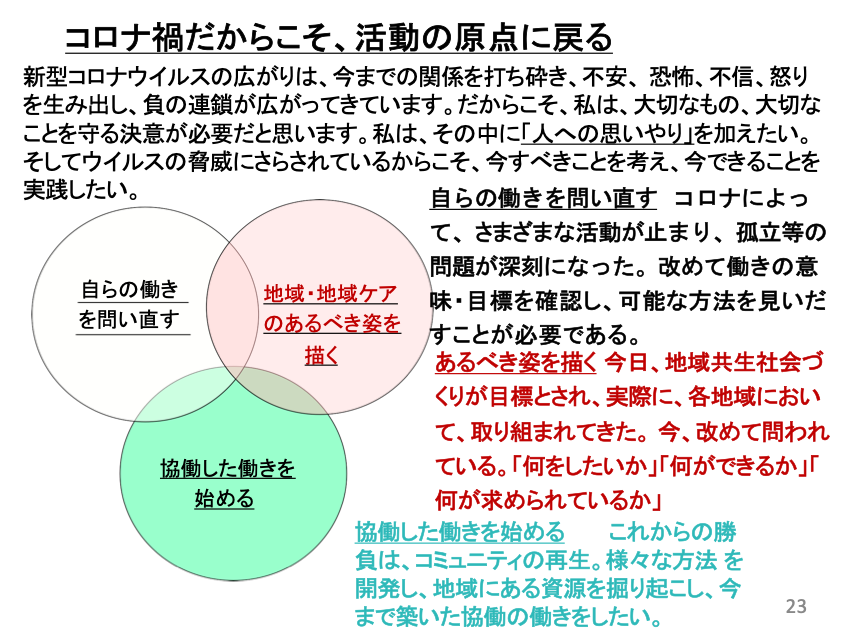

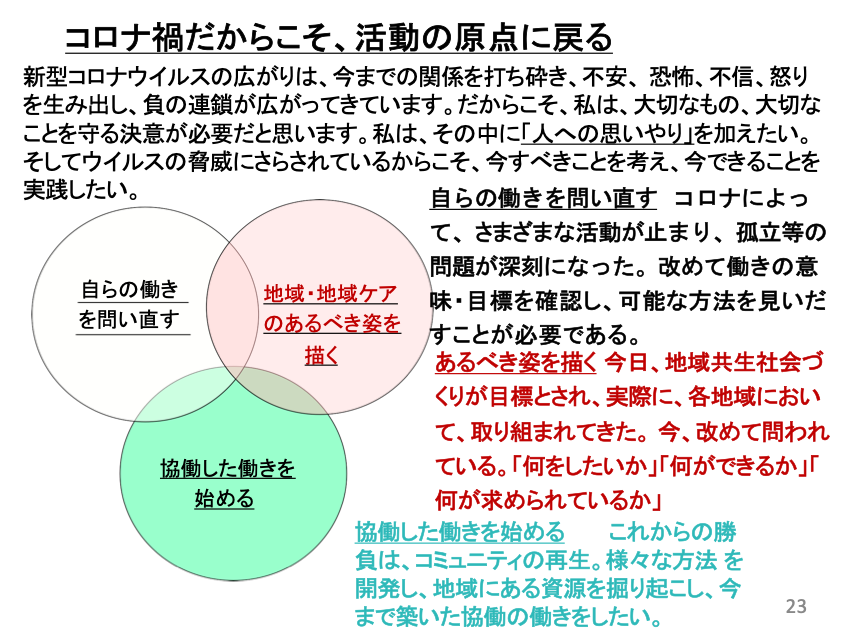

4.コロナ禍における地域ケアに取り組む基本的視点として、以下の3つを掲げました。

5.東京都社会福祉協議会、全国社会福祉協議会、厚生労働省、東京都老人福祉施設協議会等にも問い合わせ、コロナ禍における地域ケアに関する資料としてまとめました。

6.今回の事例として取り上げた区市、社協は、私が長いところで40年、短くとも20年近く、計画策定において学ばせて頂いた自治体です。考察にあたっては、今までの景観を踏まえ、施策や実践が生まれた背景についても、触れています。

資料は、dropboxにあります。以下から、ご確認下さい。

https://www.dropbox.com/s/qszacxndi7id0xs/2022%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A1%E6%9C%80%E7%B5%823.23.pptx?dl=0

投稿日 22年03月26日[土] 9:56 PM | カテゴリー: カテゴリ無し

ご依頼を受け、2016年6月20日、長野県の北西部にある町の公民館で話を始めてすぐに、幼児を連れた女性が会場に入ってきました。はじめは住民の方だと思っていましたが、その顔に見覚えがあることに気がつきました。その女性は、何と、ルーテル学院大学の卒業生で、児童養護施設に勤めながら、大学院にも入学して修士号を取得した浜野さんでした。私は、浜野さんが大学院に入学した時に伝えた動機を思い出します。「子どもへの思いや愛情は、大きな壺に一杯入っていましたが、それぞれの子どもに注いでいるうちに、空っぽになってしまう。その壺を愛情で一杯にするために、大学院に来ました」という浜野さんの誠実さに私は感動したことを忘れられません。

思わぬところで久しぶりにお会いし、今のお仕事をご本人にお聞きしたところ、同じく児童養護施設の職員であった高林さんと結婚し、2人で安曇野の地に移住して、「ひかりの学校」を開設したとのことでした。活動を開始するために、たくさんの課題を解決し、子どもたちを育て、住民の方々、福祉・教育関係者の信頼とを築き、今の「ひかりの学校」があります。

私は、「New Education School ひかりの学校」を推薦します。そこで、高林さんご夫婦がご寄稿下さった分を紹介させて頂きます。

「3月16日、家の庭に蕗のとうが顔を出し、春の訪れを知らせる暖かい日に、夫と私は6人の卒業生を送り出しました。「New Education School ひかりの学校」の卒業式です。

7年前に夫と共に始めたひかりの学校は、長野県安曇野市にあります。山と畑に囲まれている自宅兼用の小さな学校です。

公立の学校を行き渋っていた子、クラスで問題行動を起こしては毎日のように親が呼び出されていた子、情緒障害が疑われるので服薬をすすめられた子、不登校になって家に引きこもっていた子…等々、ひかりの学校の生徒には、ひかりの学校を選択した様々な理由があります。でも、ひかりの学校は、その子どもたちにとってのただの居場所でもなければ、避難場所でもありません。自分の本当の力を知り、学ぶ場所、成長する場所です。

「主に望みをおく人は新たな力を得鷲のように翼を張って上る。イザヤ40」

ただし、多くの子どもや親御さんが傷つき、ひかりの学校を訪れます。

「ヤコブの神はわれらの避け所である。詩篇46」

新たな力を得て、学び、成長するためには、大人も子どもも神の守りが必要であることを、子どもも大人も共に日々学んでおります。

「自分自身を愛するように、隣人を愛しなさい」

「人と人の関わり」を大切にして、「衝突と葛藤」の中で子どもが成長することを支え、導き、指導しています。当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、意識しないとできないことです。愛するとは、本当に難しいことです。

朝8時半、「おはようございます!」と子どもたちが登校してきます。親御さんに車で送迎してもらう子どももいれば、徒歩、自転車、電車通学の子どももいます。小学生から中学生まで15人前後の子どもたちが通学しています。

毎週水曜日には、私たち家族が通っている教会の牧師さんに講師として来ていただき、聖書の学びも行なっています。バンドチームとダンスチームに分かれて讃美もします。証の時間もあります。「感謝したことを言葉にして話してごらん」と説明しても、最初子どもたちは何を言えば良いのかわからなかったし、感謝することすら思いつきませんでした。全てのことが「あたりまえ」になっていたのです。しかし、お母さんがお弁当を作ってくれること、お父さんが学校に送迎してくれること、友だちと遊べること、元気で生きていること、全てが感謝することなのです。今、子どもたちは立候補して証をするようになりました。

先日の卒業式では、6人の卒業生が一人一人挨拶をしました。その中の一人中学1年生の男の子が、「僕は仮病を使って学校を休んでいました。でもひかりの学校で初めて、先生だけが仮病のことを怒ってくれました。休みたい時は『休みたい』と言いなさいと言われました。…中学に行っても僕は仮病は使わない。」と泣きながら話をしました。この子の口から出る言葉を、仮病という嘘ではなく、本当の気持ちを言えるように夫が指導してから、この子の休みはどんどん少なくなって、とうとう学校を休まなくなりました。

「隣人について偽証してはならない」

何か心に傷があろうとなかろうと、子どもといると多くの嘘を聞きます。でも、子ども自身がこんなに自分が言った嘘に苦しんでいたこと、そして嘘から解放されたことが泣くほど嬉しかったことは、「御言葉の正義の証人になった」と強く感じました。

これから社会に出れば、どうしても「人と人との関わり」よりも、点数で評価される、競争社会の中に生きることになります。その中で私たちは、人に苦しむのではなく、罪に苦しみます。罪とは神の愛から離れることです。そしてその罪を贖ってくださったのがイエスキリストです。

「身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださったからです。ルカ書」

全国的に不登校児童数は増加が止まらず、20万人を超えるのもすぐだと予想しております。にもかかわらず、ひかりの学校のような民間教育施設(フリースクール)の運営に関しては、長野県も全国的にも法的な整備がほとんどありません。

ひかりの学校の学校では月の学費が一人約2万円程度で、15人前後の子ども達の学習活動をしております。ひかりの学校の基本的な収入と運営費は以上です。これで7年間の運営ができ、小中学生3人の子との家族5人で生活できていることが、イエスキリストの名に守られていることの証です。

しかし活動に関しては、パソコンやタブレットなどのデジタル機器、楽器類、工作や機械道具、キャンプなどの野外活動の道具、体育道具など、長野県の山の中の小さな学校にも関わらず、贅沢なものを揃えていると自負しております。

「まず神の国と神の義を求めなさい」との言葉通り、必要なものは「添えて」与えられております。神への感謝の毎日です。

また、ひかりの学校でとても大事にしているのは、子どもの親御さんとの関わりです。時には子どもと同様か、子ども以上に悩みや辛さを抱えている親御さんも少なくありません。

4年前からの取り組みで、ひかりの学校では親御さんとの子育ての学びを行なっております。現在も「チャイルドレイジング」という名前で不定期ではありますが、2021年度も5〜6回を1シーズンとして、2シーズン行うことができました。

チャイルドレイジングとは「子育て」という意味ですが、「子どもの立て上げ」と直訳されるのでしょうか、この響きが気にって使っております。

いつも「子育てとは親育ち。子どもを育てるために親がいるのではない。親が育つために、神から親へのギフト(祝福)が子ども」ということを前提に、親御さんと学んでいます。

また教会の牧師が保護者との悩みや相談を定期的に聞き取り、保護者との密な関係作りをサポートしてもらっています。

兎にも角にも重くなりがちが教育や子育てのトピック。これを楽しく明るく、時には思いを涙と一緒に綺麗に流しながら続けております。

あるお母さんの、「この1年間で私は成長できました。人を変えるのではなく、自分が成長することが大事であることを学びました。そして自分が変わることで、子どもや家族が変わることを学びました。夫に頼っていいことを知り、夫も子育てに真剣に取り組んでくれるようになりました。この1年間で恥もたくさんかきましたが、私は恥を恐れる気持ちにも強くなれたと感じています。」と保護者会で泣きながら話してくれる姿に、他の保護者も夫も私もみんなで泣きました。

「こころの貧しい人たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。

悲しんでいる人たちは、さいわいである、彼らは慰められるであろう。マタイによる福音書 」

聖書にも7年は節目の年とありますが、ひかりの学校もこの7年間が終わり、次のステージに進む時期となっております。具体的には100人の子どもが学べる環境を整えることです。

スタッフは12人程度、校舎は保育園くらいの規模を望んでおります。

「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である」

ひかりの学校の転換期であるからこそ、聖霊の実が誰からも見え、触れられるような主の学校としなくてはいけないと思っております。

是非、長野県安曇野市まで来ていただき、神の創った、安曇野の大地と北アルプスを臨むひかりの学校で学ぶ子どもの目を見に来てください。

そして大小に関わらず、寄付をお願いいたします。正直なところ、主に守られているひかりの学校ですが、資金は常に火の車です。今必要なのは、新しい校舎とそこで神に仕え、子ども達を支えるスタッフへの給与です。

今回、市川先生のご好意で「ひかりの学校」の活動報告をさせていただく機会を与えられたことに、心から感謝しております。」

私からも皆さんにお願いします。どうぞ、「ひかりの学校」を応援して下さい。

八十二銀行穂高支店483 普通口座 639472 フリースクールひかりの学校あづみの本校

投稿日 22年03月25日[金] 11:33 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »