2016年7月24日、小川村で講演をさせて頂きました。私の講演のテーマは、「これからの生活を考えよう〜福祉が変わる・地域が変わる・生活が変わる」坂口さんの思いを、元長野市社協・元長野県社協の小林博明さんより伝えられ、お引き受けしました。

小川村連続講座

また、講演後、シンポジウムが行われました。シンポジストは、①高戸谷佳子さん(数年前から看護師として社協の老人クラブ対象の介護予防事業を月数回担当。民生委員としても活躍。サロン(まめってー会)のキイパーソン)、②川又路子さん(東京からのUターン女子。小川で生まれ・小川で育ち、東京に出て小川の良さを知った数年前帰ってきた若者。この村のいいところをみんなに気づかせてくれる)、③園沖支え愛ネットワークの代表3名の方でした。園沖支え愛ネットワーク

当村は長野市の西隣に位置した、人口3,000人弱、高齢化率44%の小さな村です。近隣の小規模町村は平成の大合併時にすべて長野市や大町市となり、大きな市に四方を囲まれ、唯一この地域で自立を選択した村です。私たち社会福祉協議会は村でたったひとつの介護保険事業者としてデイサービス等の介護保険サービスの提供を中心に行ってきました。

しかしこの度の介護保険改正により住民同士の支え合いの体制づくりが求められるようになり、その検討の経過で社協とは何かを再考する機会となりました。また住民へのニーズ調査を行うなかで、行政等への依存度の高さや、山間地特有の濃密な人間関係のなかでその不自由さのみが目立つような回答が多く見受けられています。今も残る近隣の助け合いの価値を再評価し、それを多様な世代と共有し、この地域にあった新たな支え合いの仕組みを構築できたらと考え、今年度「やっぱりここで暮らしたい!」と題した連続講座を開催することとしました。その第1回目の講師を市川先生にお願いしました。

当日は大勢の皆さんが関心を持って参加してくれました。本講座を受講した多くの住民が、この講座を通して学び得たメガネをかけて、地域を振り返ることで、同じものが今までとはちがって見えたり、新たな発見がある、そんな講座となったのではないかと思います。何に気づき何を感じるのか、それは受講した住民一人ひとりちがうことでしょう。住民流の日々の営みから、きっと私には創造もつかないような発想が出てくるのかもしれません。すべてのカギは住民が握っています。そしてそれを住民から教えてもらい、私自身が学んでいけたらと思っています。(長野県小川村社会福祉協議会 坂口 和代氏)

市川のコメント:私を呼んで下さった坂口さんは、約5年前から村の社協で勤務して、村出身者でもなければ居住もしていない。また異動により約2年前から社協の福祉活動専門員として、地域福祉などの担当をおられるが、私でいいのかな?と日々悩みながら仕事をなさっておられるとのこと。しかし、外から見るから小川村の良いところがわかる。悩みながら、住民とともに歩んでいこうとしているから、住民の共感を生む。シンポジストの川又さんも、離れていたからこそ、良いところが見えてきた。

私は、訪問して、本当にたくさんの宝が小川村にあると確信しました。ならば、それを活かすこと。地域福祉の原点です。

会場から見える風景

投稿日 16年08月01日[月] 8:36 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

私が会長をしている学会の重要な役割を終え、谷町4丁目のホテル・ザ・ルーテルにたどり着いた。自分へのささやかなご褒美として、おいしい料理を求めて付近を歩いていると、『かず伸』という店が会った。付近の店とメニューを見ていたが、どうしてもここで食べたいと思い、午後5時半の開店を待って、店に入った。

工夫されたメニューが並んでいた。店主の説明も丁寧で、気持ちよくメニューを選ぶことができた。私は、刺身と、河内地鶏焼きを頼んだ。刺身は新鮮、地鶏は香ばしく、肉のうまさが出て、味わい深い。各料理は、それぞれに工夫と、丁寧な下ごしらえがされていた。粋な料理である。味と人柄が、客の心を十分和ませてくれた。また必ず来よう。

河内地鶏焼き

投稿日 16年07月30日[土] 4:11 PM | カテゴリー: 思い出記

長野県生坂村の「とうじ蕎麦」は、鴨肉、山菜、きのこが入っています。生坂村での講演をお引き受けし、松本駅から車で会場に向かう途中に、「元気だせ家」という食堂がありました。そこでは、地域の食材を使った料理が並び、その中から、私は、とうじ蕎麦を頼みました。写真のように、鍋に食材が入れられ、そのスープの中に蕎麦を入れて食べます。鴨肉、山菜、きのこの出しもおいしく、しっかりした蕎麦の味が引き立ちます。お試しあれ。これもお薦めです。

「元気だせ家」で、懇親会も開かれるそうで、村の大切なお馴染みの店だそうです。私も、元気が出ました。

長野県生坂村の「とうじ蕎麦」

愛媛県今治市と広島県を結ぶ、しまなみ街道の大三島にある「喜船」は、絶対にお薦めの店。食材が新鮮で味付けがしっかりしている。マスコミに紹介されていた店を目指して大三島に降り、向かったが待つ人が多く、断念。住民の方に聞いて尋ねた店が、「喜船」。並ぶことなくテーブルに着き、定食を頼みました。それは、本当においしかった。ご覧のように、誰もが納得して頂けると確信します。隠された店と味を発見することは、とてもうれしい。

やまうち(高松市)

住民の手作りうどん定食(福祉の拠点「こみっと」秋田県藤里町) 心がこもっていて、とてもおいしいです。

梅光軒(旭川)

2014/ 4/14 13:47

2014/ 4/14 13:40

末広らーめん(仙台市)

2014/ 5/13 12:07 一蘭(博多)

塩ラーメン(大阪)

2014/10/20 20:16

2014/10/20 20:23

味噌ラーメン佐倉(松本市)

ろうめん(長野県伊那市)

たこ焼きと焼きそば(下関市)

2014/ 1/31 13:27

石巻焼きそば(宮城県石巻)

投稿日 9:08 AM | カテゴリー: 思い出記

松本市四賀地区にある「ほそばら」は、お薦めのそば屋さんです。四賀地区の市街地から車で道路をしばらく登り、「ほらそば」に到着する。私はそばが大好きなことを知っておられ、数年前、社協関係者の方々と一緒に食事をした思い出がある。そばは更科で食感と香りに感動します。そしてそれ以上に、その量の多さを度肝を抜かされます。またお通しなのだろうか、お新香や煮物が出され、これがまた美味。

「ぼらそば」は、儲けを度外視し、お客さんに喜んでもらえることを望んで、店を開いていた。講演の前に経験した、四賀地区ならではのそば屋さんです。

これで一人前

投稿日 8:57 AM | カテゴリー: 思い出記

四賀地区は益々、高齢化が進み、地域における福祉・生活課題は多様化しています。松本市社会福祉協議会四賀地区センターでは、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるための様々な生活支援サービスを平成23年から行っています。平成21年から行われている、地域における「お互いさま」と「協働」を共に考え、より安心して暮らせる四賀地区を目指す人づくり「人材育成講座」が今年も四月から始まりました。当初から市川一宏先生に関わっていただき「地域に求められる人」が大勢育ち、地域でキーパーソンとして活動していただいております。今年の講義では「地域の課題を見つけ、地域で一緒にやってくれる人を探し、専門職と連携し、ムリ・ムラ・ムダの無い活動のイメージを作りながら、できる事から始めることが大事で、決して一人では背負わないでみんなでやる事をお勧めします」と話された先生の言葉に受講生はうなずき、わかりやすく楽しい講義は今回も好評で、あっという間に時間が過ぎました。これからも、地域の人づくり・課題解決には市川先生の力を借りつつ、安心して暮らせる四賀地区の地域づくりを進めていきます。(社協四賀地区センター 山岸勝子)

市川コメント:山岸さんは、20年以上前に行われた長野県ボランティアコーディネーター研修の時からの友人です。山岸さんの住民の生活を重視する姿勢は、四賀村時代から一貫しており、学ばせて頂いています。

会場:四賀保健福祉センターピナスホール

講演:「地域に求められる人とは」

投稿日 16年07月29日[金] 2:14 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

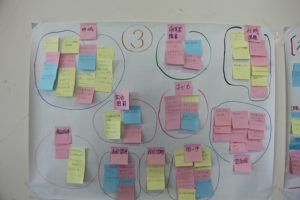

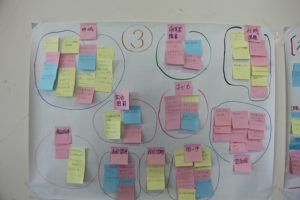

2016年7月25日、石巻市社協「第2次地域福祉活動計画」の検証と課題把握の作業がスタートしました。今回は、支所職員も検討委員に加わり、総勢24名の職員で職員研修も兼ねて進めることになりました。初めに市川アドバイザーから活動計画の重要性につい講話を頂いた後、ワークショップで各々が感じている地域の課題を出し合い、その課題についてまとめたものを参加者全員で共有しました。

先生から、計画は皆さんが作成したものであることから、皆さん自身が達成しなければならないので、その為に、現在の達成度を評価しつつ課題を検証することが大切です、とアドバイスを頂きました。何となくボンヤリしていたものが、ハッキリと見えてきた様に一人一人の眼が輝き始めました。(渋谷氏)

市川コメント:今回の石巻市地域福祉活動計画は、市社協の中堅が自分たちで作り上げ、皆で共有してきた「第2次地域福祉活動計画」を基盤に、さらに「求められる社協」になるべく、住民等の意見を把握し、住民、ボランティア、民生委員児童委員、町会、関係団体と協働して困難に直面する方々への具体的な支援を描こうとするものであると感じています。それだけ職員が育ってきています。今回は、ニーズに関するワークショップを作成に関わる担当者全員参加で行いました。

投稿日 16年07月28日[木] 10:11 PM | カテゴリー: 社会福祉関連

小川村から見られる素晴らしい景色の写真を、お送りします。

春夏秋冬、それぞれの季節で美しい景色を見ることが出来ます。

個人的には秋から春にかけての雪の積もった北アルプスが本当にキレイで好きです。

春の北アルプス 立屋地区より

田植え前の季節 成就地区より

雪解けの始まった北アルプス 成就地区

冬の北アルプス 成就地区

投稿日 16年07月24日[日] 10:08 PM | カテゴリー: 思い出記

日本キリスト教社会福祉学会 会長声明

「今日における平和の大切さを考える」

日本キリスト教社会福祉学 会 長 市川 一宏 副会長 岸川 洋治 ・山本 誠

戦後70年の節目となった2015年は、多くの国民が改めて第2次世界大戦によって亡くなられた方々を覚え、世界の恒久平和を祈り、戦争を二度と起こさないことを誓いました。私は、近隣諸国の多くの方々の尊いいのちを奪う戦争を起こした日本の戦争責任は、決して過去のことではなく、今に受け継がれていると考えています。戦争によって被害を受けた方々の悲惨な体験と厳しい生活環境から生じたさまざまな傷は、決して消し去ることができるものではありません。

私は、日本キリスト教社会福祉学会(以下学会)がこの現実に真摯に向き合い、今後どのような歩みをすべきかを考えることが今求められていると思います。そのため、以下の3点を今後の学会の取り組みの起点とします。

1.謝罪し、和解を求める

そのため、本学会が考えるべきことは、戦争の責任を自覚し、いのちを奪われた人々に謝罪し、和解を求めることではないでしょうか。日本の戦没者は310万人とされていますが、アジア諸国での戦没者はそれをはるかに超え、日本は力でアジア諸国を占領し、多くの方々のいのちを奪いました。聖書には、「わたしたち強い者は、強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません」(ローマ信徒への手紙第15章第1節)と書かれています。今日にいたるまで、戦争被害を負っておられる方々に対して、本学会はどのような行動をしてきたか、自ら問い直さなければなりません。

2.2度と戦争を繰り返さない

平和の意味と平和を実現する術を学び、社会に発言していくことが必要です。ふりかえって、第2次世界大戦は、突然起こったものではありません。戦争に至る前に、私たちがどのようなことをすべきであったか、過去から学ぶことが大切です。また、紛争やテロの頻発する現在、憎しみの連鎖を断ち切るために、本学会は、どのようなことが可能か、絶えず模索し、さらに実践していくことが求められています。

3.多様性の理解と対話

第3に、平和の危機とは、戦争がもっとも大きな要因ですが、いのちや生存に対する脅威、差別、偏見、貧困、不平等、人間性の否定、基本的人権の蹂躙、環境破壊、核(原発を含めて)の脅威等も含みます。まず、本学会では、宗教、文化、伝統、人種、性、生活習慣等の相違を理解し、多様性を尊重し、対話と協力を深めていくことが大切です。そして、日本という一国を超えて、人間のいのちと存在、そして生活を支える「人間の安全保障」の視点から、地域、社会、国、世界を見直そうとする「ヒューマン・セキュリティ」の視点を忘れないこと。事実、軍事的手段による安全保障だけでは、平和は望み得ない事実に私たちは直面しています。開発においても人間中心の考え方を強調され、経済が推進するグローバル化した社会において、生活の豊かさについて、一国を超えて考えていくことが求められています。

以上の視点を踏まえから、本学会は、具体的な取り組みを模索できないでしょうか。

1)平和を目指した実践から学ぶ

平和の実現にむけて、たとえ小さいと思われていた行いでも、一つひとつを大切に、先達や会員の働きを学び、理解する取り組みを積み重ねていくこと。国を越えたNGOや教会も、飢餓、内戦、絶対的貧困、環境破壊、政治的抑圧等の困難な問題を解決する取り組みが盛んに行なっています。また、本学会の会員には、それらの活動に関わっておられ、また独自に実践されてこられた方々もおられます。

2)キリスト教社会福祉実践の意味を学ぶ

キリスト教社会福祉実践とは、それぞれのいのち・存在を大切にするという原点に立ち、多様な側面から人間を理解し、生きていくことを大切に、日々共に生きていく道程であると思います。そのために、以下のことが必要です。

① いのちの意味を学ぶ

すべてのいのちは、神様から祝福されて与えられたもの。この事実に、疑義をはさむ余地はありません。だれもが、脈打つそのいのちを感じながら日々の生活を送り、明日に向かって歩んでいくことが求められます。

② 人間の存在の意味を学ぶ

人間を、医学的、生物学的に分析することは可能です。しかし、それでは人間そのものの姿が見えません。それぞれには、宗教、生活文化、伝統などの異なる背景と、それぞれの生き方、個性、能力に違いがあります。そのような一人ひとりの存在に敬意をはらい、そこから学ぶことが大切です。

③ 生きることの意味を学ぶ

お金を失うと生活の危機、誇りを失うと心の危機、希望を失うと存在の危機と言われます。生活の危機にある方々へのさまざまな取り組みは、キリスト教社会福祉実践も担ってきたという歴史があります。本学会は、2012年全国大会から3回にわたり、「希望の光が見える新たな社会づくり」をテーマに掲げ、学んできました。それぞれの人の誇りを大切に、それぞれの希望を見いだし、それぞれに届けることができるのか、学会自身が問われています。

3)共に歩む

本学会だけでなく、他学会、他機関、そして平和の実現を目指して、社会福祉現場、教育現場、宣教の現場で共に働いている人々と連帯して、希望の光を灯す学会でありたいと思います。

平和とは、与えられるものでなく、創るものであり、すでに達成しているものでなく、たえず達成を目指して挑戦し続けるものです。ならば、将来に向かう学会の存在の意義の根幹は、「あなたがたは神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、憐みの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍びあい、責めるべきことがあっても、赦し合いなさい。主があなたがたを赦してくださったように、あなたも同じようにしなさい。これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。愛は、すべてを完成させるきずなです。また、キリストの平和があなたがたの心を支配するようにしなさい。この平和にあずからせるために、あなたがたは招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。」(コロサイ信徒への手紙 3:12-15)という聖句に固く立ち、キリスト教社会福祉実践に取り組んでいくことと信じています。

2016年6月24日 総会報告

投稿日 16年07月15日[金] 11:22 PM | カテゴリー: 教会関連

毎年、自治大学校で、2コマから3コマの授業をさせて頂いています。幹部候補生である受講生は、きわめて士気が高く、勉強に対する意欲も旺盛で、礼儀正しい。私は、彼らに、それぞれの市町村の土台骨になって頂き、困難にある住民に対して、関係者、関係機関と協働して支援して頂きたい。そして、社会福祉協議会等と協力して、民生委員児童委員、住民、ボランティア、NPOや社会福祉法人、地域の農協、漁協等の活動を支援し、さらに連携して、福祉のまちづくりを進めて頂きたい。期待しています。第2部も担当しておりますが、教える方も楽しいです。

第3部過程

1.目的 現に都道府県及び市町村の幹部職員である者に対し、幹部職員としての政策形成能力及び行政経営能力を増進し、かつ、公務員としての使命感及び管理者意識を高揚するこ とを目的として、高度な研修を行います。

2.研修課目

ア 講義課目

地方公共団体における公共政策及び行政経営に関する高度な知識の修得、現下の地 方自治の課題及びその背景となる政治、経済等の分野にわたる広範な見識の修得及び 効率的な行政運営手法等に関する知識を修得するための課目により編成します。

イ演習

現実の事例を題材とした集団討議等の方法を通じ、新しい政策課題に対応して問題を発見、解決する能力を育成し、併せて、危機管理能力など管理者として必要な資質 を涵養するための課目により編成します。

3.対象

①都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の職員

②都道府県又は市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

4.研修期間

第107期 平成28年7月12日(火)~8月5日(金)

5.定員 140名

6.推薦できる研修生の数

原則として1名又は2名。

7. 選考の基準 推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康である者。 「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活(学校生活及び寮生活)を支障なく行うことができる者であることとします。

(2) 積極的な学習意欲を有する者。

(3) 現に都道府県、市町村一部事務組合等における課長又はこれらに相当する職以上の職にある職員。

シラバス

投稿日 16年07月05日[火] 12:27 PM | カテゴリー: 大学関連

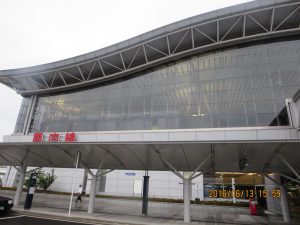

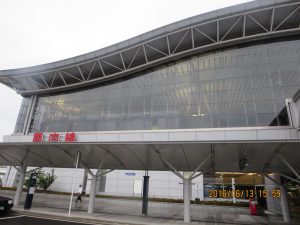

2016年6月13日、石巻市の福祉教育の講義を終え、仙台空港まで送って頂きました。

私は、仙台空港に久しぶりに来ました。東日本大震災で被災した時のことはテレビで見ていましたが、とても素敵な建物と雰囲気は以前とまったく変わりませんでした。

大阪空港に向かう飛行機の中から、空港の写真をとりながら、たくさんの思いが湧き上げてきました。頑張れ友人。頑張れ住民。頑張れ専門職。それぞれが、いつも原点に戻り、将来に向かって一歩一歩、時には休みながら、歩み続けて頂きたいと思っています。そのためにお役にたてたら、感謝です。

飛行機は雲の上を飛んでいましたので、一面白いじゅうたんのようでした。うとうとしていたら、いつものように、真っ赤な夕陽が見えました。雲に覆われた地上からは見えないと思いますが、毎日「陽は昇り、陽は沈む」。そのことを忘れず、私も一日一日を大切にしていきたいと思いました。多くの友人たちと一緒に。

投稿日 16年06月18日[土] 10:29 PM | カテゴリー: 思い出記

« 前のページ

次のページ »