共助社会づくり

2024年1月1日に発生した能登半島地震から2ヶ月を過ぎましたが、依然、先行きが見えない状況にあります。また、どのような支援が可能か、適切なのか、能登半島、特に奥能登の住民の方々の要望にどのように応えていくべきか、気持はあるのですが、戸惑っているのが、私の正直な気持で、今できることをしている現状です。

そして、これからも続く能登半島地震の支援にどのように関わり続けていくか、私たちは、問われています。

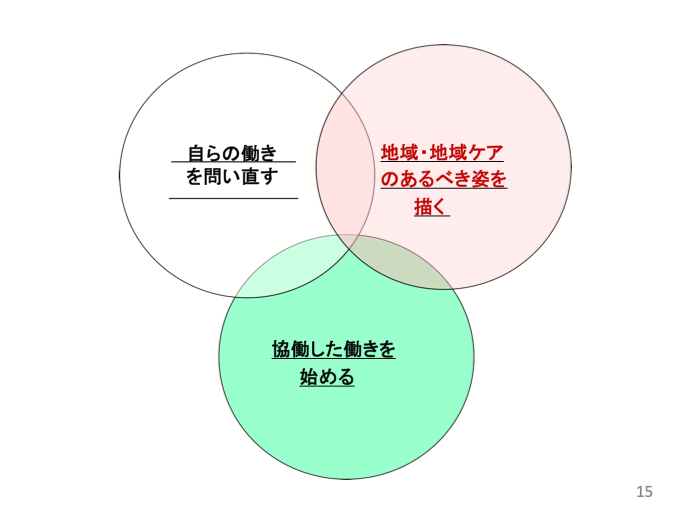

他方、能登半島震災の問題は非常に深刻ですが、2月に開催された高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の最後の会議で、私は以下のように申し上げました。「人材確保、養成等に明らかな決定打を示せず、私は閉塞感を感じています。今、必要なことは3点。自らの取り組みを振り返ること、これからの地域、社会の姿を描くこと、協働した取り組みを目指すこと。委員の皆さんもその主体です。この有力な自治体でできなければ、どこの自治体でもできないと思います。」と。

私は、現在、複数の市町村、都府県の自治体や社協と関わりをもっています。能登半島地震の被災地と共通の問題をもっており、被災地支援と各地域の孤立予防、災害対応のまちづくりの取り組みを、互いに学びながら進めていく必要があると考えています。そして今は、どこで災害が起こっても不思議でない状況にあります。できることから始めていきたい。今後とも、いろいろ教えて下さい。

2月末より、神奈川県のブロックで現地に派遣された卒業生からの情報

発災より47日経過していたので、家屋の状況は発災時より厳しかなっている(段々傾いている等)というお話が被災された方々からちらほらと聞かれました。今後、大きい余震で倒壊しないか、心配です。

実は右腕の肘に痛みがあり、片手で10トン爪ジャッキ(25kg)以上が持てなくなったので、輪島ベースを仲間達に託し、鍼灸院通いと家庭内雑務にて戦線離脱~(泣)。帰路、液状化被災地の金沢市近く内灘町を仲間案内で廻り石川県を離れたが、被害は予想以上にかなり深刻だった・・・

とフェースブックに書かれていました。心配して、私は以下のことを書き込みました。

吉村さん、おはようございます。能登半島に真っ先に駆けつけ、以降現地で支援に取り組んでおられたので、体調に心配していました。まずは体調の回復に努め、今まで、そして今後求められるの実践を整理し、私たちに知らせて頂けませんか。私には、様々な情報が入っており、全国の友人に情報を提供しています。吉村さんの活動も伝えてきました。あなたの発言はとても貴重です。ちなみに、宮城県のI 市のAさんが現地に入っていると聞いています。

これからも、応援して下さい。

3.長野県社協からの情報提供

『令和6年能登半島地震に係る支援方針』 長野県災害福祉広域支援ネットワーク協議会(災福ネット) 社会福祉法人長野県社会福祉協議会

https://www.dropbox.com/scl/fi/ci484elurdlwuz4l1fifm/13.docx?rlkey=i9a0tt9isqxgkvwotictp0fuv&dl=0

4. 『災害から地域の人びとを守るために=災害福祉支援活動の強化に向けた検討会報告書』全社協

https://www.shakyo.or.jp/bunya/saigai/teigen/20220331/index.html

5.ぼうさいこくたいポスター

https://www.dropbox.com/scl/fi/u9fub5s8gaggsiollou0r/.pdf?rlkey=tc4ccax3v7rfvxj38chxkglt6&dl=0

投稿日 24年03月29日[金] 5:51 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連

2024年3月7日(木曜日)午後2時より、2023年度卒業式が行われました。(https://www.dropbox.com/scl/fi/kpts7s630v3ewezvh69k8/P1180787.JPG?rlkey=33p5emhshqf5q50uorwevemac&dl=0 )

コロナの影響で、卒業生、保護者、教職員が集合して卒業式を行うは、4年ぶりのことです。そのことは、本年に卒業する学生が、たくさんの友人と出会い、社会での生活を経験する人生の貴重な学生時代を、コロナの影響で制限されたことを意味しています。

ふりかえって、今回卒業した学生は、多くが2020年4月に入学した学生であり、大学は感染予防のために学生の学びを制限せざるをえませんでした。また授業ですが、全国の大学と同じく、本学も全面的に遠隔授業を実施していました。私事になりますが、それまでは、遠隔授業のやり方をまったく知らなかった私は、ZOOMのやり方から基本から学ばなければなりませんでした。2020年4月より学長は石居基夫先生になりましたが、私のような新たな授業のやり方を経験したことがなく、何もわからない教員に対するケアを行うと共に、学生への対応、遠隔授業の環境整備等を行う新執行部の苦労は並大抵ではなかったことを知っています。

特に、学生自身も、今までは当たり前にできていた学生同士の日常的会話がなく、教員による個別アドバイスを日常的に受けられず、画面に映る講義を自宅で受けていた状況に、ストレスをもったことは容易に想像ができます。また本学の特徴ですが、登校日に教員の研究室のドアをノックし、授業のテーマだけでなく、自分の様々な悩みを教職員に相談し、再出発する機会も、当初は少なくならざるえない状況にあり、当時の新入生は、学びのモティベーションを維持することが大変であったと思います。また、学園祭、スポーツ大会等、集合して行われる催しも制限せざるを得ず、今までの卒業生が経験し、卒業後の強い絆となっていた学生同士、学生と教職員の身近な交流も影響を受けました。

しかし、卒業式の中で、そして式後の学生同士、教職員と交わす笑顔、記念写真の撮影等の姿を見て、彼らの卒業を心より祝福したいと思いました。ルーテル学院大学・大学院で学んだことを心と学びの蓄えとし、これからも自分なりの歩みを始めて頂きたいと切に願いました。

最後に私がルーテル学院大学、大学院、神学校を巣立っていく皆さんに願っていることを書きます。

①専門職である前に一人の人間であってほしい、当事者の方々の可能性が見えてきます。専門職として、自分勝手に作る利用者像に来談者を当てはめないように。

②皆祝福されて命が与えられました。この事実に疑問を挟む余地はありません。当事者の方々が生きていく歩みを大切に支援して頂きたいと思います。

③自分の原点となることにたえず立ち戻る心のゆとりをもつようにして下さい。簡単に解決できることは多くありません。くれぐれも自分だけで抱え込まないように。孤立を防ごうとする人が孤立してはダメです。同僚、仲間、地域の関係者と協働した取り組みを目指して下さい。

④お金を失うと生活の危機、名誉を失うと心の危機、希望を失うと存在の危機と言われます。人と関わる専門職にお願いしたいことは、困難に直面する方々に希望を届けていただきたい。解決が困難な場合には、それに取り組もうとする当事者の方と共に歩んで頂きたい。問題の解決ができないと戸惑う専門職もおられます。しかし、私は、こう言います。「その方と繋がり、相談する関係ができていること自体、援助の効果だと思います」

⑤利用者を理解するエビデンスを把握してして下さい。レントゲンには心は映りません。その人を一面的にではなく、関わっている方々の情報を得て、その方の全人的理解を目指して下さい。

⑥優れた専門職は、自分の限界をよく知っている人です。繰り返しになりますが、ふりかえる心の余裕を失わないように。また支援に関わる方々と協働する方法を模索して下さい。

⑦今日は、スタートラインです。今日を,学びの、出会いのスタートにして頂きたい。

皆様、私たちのルーテル学院大学、大学院、神学校の卒業生をどうぞよろしくお願い致します。

2024年4月9日

市川一宏

投稿日 24年03月09日[土] 3:25 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,教会関連

皆さん

こんばんは。

今日は、本当に寒い日ですね。被災地のことが心配になります。

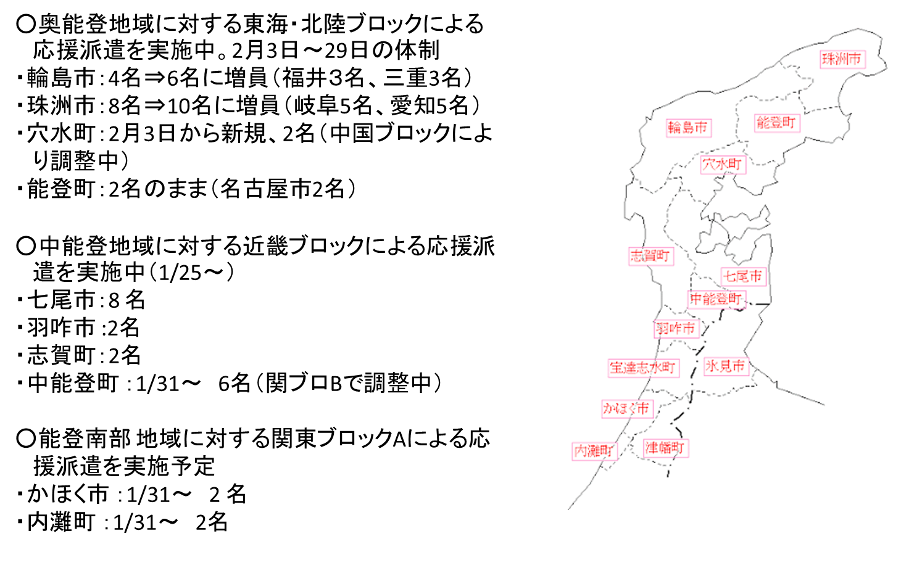

さて、2月23日の段階の情報をお伝えします。私のお知り合いの方々にお助け頂き、お届けしています。支援の参考になればうれしいです。

1. 関東Bブロック社協に属する山梨から派遣された社協職員より

羽咋市の講演に向かう新幹線に乗るために東京駅に着き、お弁当を買おうと食品コーナーを歩いていると、山梨県社協の方が声をかけて下さいました。2月8日から19日の予定で、能登半島被災地支援に入るとのことでしたので、現地の情報を教えて頂きたいとお伝えしました。お戻りになって、2月19日段階の貴重な情報を送って下さいました。本当に感謝しています。

「2月9日から始まったローラー訪問活動に携わらせていただきました。自らも被災された民生委員児童委員さんが同行してくださった地区もあり、改めて“地域を知り、地域の顔である民生児童委員さん”という存在を実感し、また、その関係性を大切にしながら活動している町社協の姿も見ることができました。民生児童委員さんが気になっているお宅から1戸1戸訪問をはじめ、ニーズ受付につなげます。不在の際は、訪問日を記入してチラシをポスティングします。

発災から1か月半、家族とともに片づけを続けている方、お宅の中を案内されると外観からは想像できないほど、全く片付けができていない方がいます。頑張り続けている方にはご家族以外も頼ってくださいと、片付けができず困っている方には手伝わせてくださいと、お伝えします。これは活動のほんの一部です。

派遣職員は町外者であり、いつでも見られているという意識を持っていました。不安な住民さん、警戒心を抱かれていることもわかりました。

被災された全ての方々が安心して暮らせる時まで、被災地を忘れず、その時できる活動を続けたいと思います。」

⇒私も同じ気持ちです。

2.埼玉県社協より

2/8~2/14まで石川県内灘町の災害VC応援派遣(関東ブロックA)に行ってまいりました。奥能登地方に比べ、内灘町はあまり報道されていませんが、町内の限定したエリア(埋立地を造成した)が液状化により酷い状況となっていました。赤紙の住宅も多く、プロボノ団体と一般ボランティアを組み合わせながら対応しました。災害VCには毎日、日替わりで民生委員が参加していただいており、現地の道案内や電話や面談時に被災者に寄り添っていただくなど、存在の大きさを感じました。

また、金沢市のホテルに滞在していましたが、二次避難者と思われる方が多くいて、精神的ケアなど行われているのか、非常に気になりました。

石川県には、まだまだ長期に渡る外部も含めた支援が必要だと思いますし、地元社協も頑張りどころだと感じました。

3.2月20日の情報(調布市社協から)

東社協から依頼はAブロックとして以下のような派遣スケジュールでのものでした。

<災害VC運営支援関東Aブロック職員派遣>

場所:石川県かほく市、石川県内灘町の災害ボランティアセンター 各2名

期間:1クール7日間(前泊後泊含む)

派遣予定スケジュール

第1クール 1/31(水)~2/6(火) 千葉県・千葉市

第2クール 2/4(日)~2/10(土) 群馬県

第3クール 2/8(木)~2/14(水) 埼玉県・さいたま市

第4クール 2/12(月)~2/18(日) 東京都(※)

第5クール 2/16(金)~2/22(木) 茨城県

第6クール 2/20(火)~2/26(月) 栃木県

これを受けて、調布社協から男性1名を推薦しましたが、東社協へは都内社協から全部で22人の推薦があったそうです。東社協で検討の結果…

内灘町災害VC 調布社協 小平社協

かほく市災害VC 瑞穂町社協 東社協 が決まりました。

派遣の状況を聞きますと、内灘町の災害ボランティアセンターでは、民生委員等がキャッチしたボランティアニーズに対しボランティアコーディネートを行う活動を連日続けていたとのことです。

ニーズとしては液状化した泥のかき出しや、瓦礫撤去等のニーズが多かったようです。

内灘町は丘の上に新しい居住地が広がっており、丘の上に被害は一切みられておらず、一方、丘の下にある干潟に近い海沿いには古い民家が建ち並んでおり、今回の地震では、液状化により丘の下の古い民家の構造部が隆起や沈下により大きく破損しているようです。

内灘町に来るボランティアは県内よりも県外からのボランティアが中心になって、事前にグーグルフォームで申し込みの10人のボランティアとその日の飛び込みのボランティアが1~3人が活動するそうです。

「ワンチーム」という技術職の方々が、倒壊の危険の高い赤紙の家の中へ入って重機を使い大きな物の撤去等の作業を行い、次に一般ボランティアが作業できるようにしていたとのこと。

投稿日 24年02月23日[金] 10:39 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援

2024年は、私にとって、原点に立ち、そこから一歩一歩歩みを始める時であると思っています。2月4日(日曜日)に私は日本キリスト教団田浦教会に行き、日曜礼拝に参加しました。そして、毎年の恒例になっていますが、阿部志郎先生に98歳のお誕生日のお祝いをさせて頂きました。

また、第2の出会いは、2月13日です。横須賀基督教社会館の職員に対し、午前と午後の各2時間、私が阿部先生より学んできたことの一部をお伝えし、社会館のミッションを考えました。以下、そのレジメをお示しします。

2024年2月13日横須賀基督教社会館において 『私が阿部志郎先生より学んでいること』

1)私にとっての阿部志郎先生

阿部先生の主張には、思想があり、哲学があります。阿部先生の思想は、先生が生きてこられた過程と密接に関わっておられる。「長い実践のなかで、学んだこと、見聞きしたこと、涙したこと、微笑みを誘われたこと、感動したことは数えきれない。これらの体験を整理し、施策を跡づける、それが私の哲学である。」 (『福祉の哲学』)という姿勢を貫かれた強い使命感と生き方が、私たちの心を揺らし、共感を呼び起こしています。そして、語りかけられた人は、自分が生きてきた意味を理解し、生きていく勇気が与えられるのです。

また阿部先生の膨大な読書量とたぐいまれな記憶力に、私はいつも感動しています。そして、一つ一つの論文、講演、説教に全力を注がれ、一切、手を抜かない。毎回毎回の話に、先生が人生を通して学ばれた神の御言葉が隠れていると思っています。以下の写真は、田浦教会で録画された日本キリスト教社会福祉学会の記念講演の写真です。次の講演を控えて最前列に座っていた私は、先生の気迫に圧倒されました。

私には、到底、阿部先生のような能力がないので、私は現実の問題に挑戦し、それをもとにお話させて頂いています。

また、私にとって、阿部先生は恩人です。今までをふりかえると、ルーテル学院大学の学長就任時、日本キリスト教社会福祉学会会長の就任時、21世紀キリスト教社会福祉実践会議の創設時等々、人生の節目に阿部志郎先生からご助言を頂いていました。

今日は、今、私が取り組むべきと思っていることをお伝えし、その過程で、阿部志郎先生が言われたことをお伝えしようと思います。ちなみに、阿部理論の系譜については、阿部先生の実践の継承者であり貴法人の理事長である岸川洋治先生がまとめておられます。直接お聞き下さい。

Ⅱ)今、何が起こっているのか?私たちは、何を求められているのか。

1.関係性の危機

① ひきこもり

内閣府は 2019 年 3 月 29 日、自宅に半年以上閉じこもっている「ひきこもり」の 40~64 歳が、全国で推計 61 万 3 千人いるとの調査結果を発表しました。7割以上が男性で、ひきこもりの期間は 7 年以上が半数を占めています。ひきこもりになった年齢は60~64歳が17%で最も多かったが、20~24歳も13%、きっかけは「退職」が最多で「人間関係」「病気」が続いた。40~44歳の層では就職活動の時期にひきこもりが始まった人が目立つ。ひきこもりの高齢化、長期化が鮮明になりました。15~39 歳の推計 54 万 1 千人を加え、内閣府では ひきこもりの総数は 110 万人を超えるとみています。さらに 2020 年 3月より続くコロナ感染症の拡大によって、特に高齢者・障がい者の孤立化が顕著となり、感染を恐れて外出や関わりを控えた結果、ひきこもり状態にある虚弱な高齢者、認知症の高齢者が増加したのではないかと危惧されています。

② 8050 問題、 2025 年問題

『 8050 問題』 とは、長く引きこもりを続けてきた50歳代の子どもが80歳代の親と生活している状態を言います。子どもには収入がなく、したがって年金などの社会保障を受ける権利もなく両親が亡くなると経済的問題に直面します。

『 2025 年問題』 とは、2025年に「ベビーブーム世代」が後期高齢者となり、高齢者人口は約 3,500万人に達し、認知症高齢者数は、約 320 万人になり、また世帯主が65歳以上である高齢者の世帯数は、約 1,840 万世帯に増加し、約7割を一人暮らし・高齢夫婦のみ世帯が占めると見込まれる問題を言います。この問題は、特に都市部で顕在化します。

③児童虐待 (リスク要因)

(1)保護者側のリスク要因

㋐妊娠そのものを受容することが困難(望まぬ妊娠、10代の妊娠)、㋑子どもへの愛着形成が十分に行われていない。(妊娠中に早産等何らかの問題が発生したことで胎児への受容に影響がある。長期入院)、㋒マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な状況、㋓元来性格が攻撃的・衝動的、㋔医療につながっていない精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依存、㋕被虐待経験、㋖育児に対する不安やストレス(保護者が未熟等)

㋐乳児期の子ども、㋑未熟児、㋒障害児、㋓何らかの育てにくさを持っている子ども

㋐未婚を含む単身家庭、㋑内縁者や同居人がいる家庭、㋒子連れの再婚家庭、㋓夫婦関係を始め人間関係に問題を抱える家庭、㋔転居を繰り返す家庭、㋕親族や地域社会から孤立した家庭、㋖生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のある家庭、

2.経済的危機 生活保護の現状 ②生活困窮者自立支援の状況 「令和2年春から続くコロナ禍は、社会の脆弱性を照らし出し、その影響は世代・属性を超えて非常に広範囲に及んだ。休業やシフト減、雇止め等による経済的困窮に加え、緊急事態宣言等に伴う外出自粛により人とのつながりが変化し、社会的に孤立を深める人、DV・虐待など家庭に問題を抱える人が顕在化した。こうした影響は、コロナ禍以前から生活困窮のおそれがあった人や脆弱な生活基盤のもと暮らしていた人がいかに多く存在していたかを浮き彫りにした」(「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会・ワーキンググループ、令和4年4月26日)

3.

①事業者が直面する事業継続の危機

利用者が外出自粛及び自主的にサービス利用を控え、在宅給付事業所の収入が減少し、経営状況が悪化しています。東京都区部の通所型、ショートステイでは、休業するケースが出ています。

②職員の日々の活動・仕事に影響する感染病の危機

利用者に感染させてはいけないと、従事者は日々緊張して仕事についています。しかし、コロナ対応がいつまで続くのか、どこまでやればいいのか、また家庭における濃厚接触から仕事に出られない職員も出て、職員に体力的、精神的な負担が重くのしかかっています。

コロナの感染を予防する決定的な方法が限定されている中で、生活問題の把握が困難であり、また住民の要望にどのように応えていくか、現場は試行錯誤です。

③地域福祉活動の中止、撤退等にみる孤立の危機

ふれあいいきいきサロン、見守り活動等のインフォーマルケアで活動を休止しているところも多くなっています。その結果、通ってきた高齢者の孤立の問題が顕在化してきたことに留まらず、活動団体の基盤が揺らいで、活動を開始することが難しくなっている活動団体も決して少なくはありません。

④特別養護老人ホームの混乱 (家族との面会)

・直接の面会は、ほぼ全ての施設で中止している。タブレットを使用してオンラインで面会を行っている。看取りの場合のみ家族にベッドまで来ていただき、短時間で面会を行っている。

・家族の強い希望により、利用者、職員、家族のワクチン接種が終了している場合は、例外的に、ビニールカーテン越しの面会を認めたことがある。家族への情報提供についてこまめに行い、利用者の写真を添えるなどの対応を行っている施設が多い。本人への影響については、家族が頻繁に面会に来ていた利用者については、一時的に落ち着きがなくなった場合がある。

4.社会福祉制度の危機

4つの自治体の介護保険事業計画作成の責任を担い、また東京都社協、全社協、厚生労働省等の検討に加わり、根幹となる問題が解決できていないことを実感しています。

人材確保の難しさ

住民の孤立に対して、決定的な打開策を見いだせない

社会福祉を目指す人材の減少傾向

ボランティアが目指した地域社会の創造というダイナミックな取り組みが縮小している。(地域共生社会の限界?)

Ⅱ)急がれる取り組み〜横須賀キリスト教社会館の実績を踏まえて

1.自らの働きを問い直す

まず、私たちが、日々の働きの意味を問い直すことが必要です。確かに、コロナウイルスによって、さまざまな支援が止まりました。その結果、大切なFACE to FACEの関わりができにくくなってきました。そのことによって、互いの心の交流ができなくなり、支援してきた方々が生活困難のただ中に置かれてしまったならば、今までの関わりが大切であったことを意味します。何としても関わりを再生するか、それに代わる行動を生み出していかなければなりません。私たちは何をすべきか、コロナに問われているのではないでしょうか。

横須賀基督教社会館は、基本目標として、「社会福祉法人横須賀基督教社会館は、地域と共に歩んできたコミュニティセンターとしての歴史を大切にし、キリスト教精神に基づく施設として、不安や孤独、排除や孤立のない、人と人のつながりが大切にされ、希望をもって暮らすことのできる地域社会、自立と連帯のコミュニティ形成を目指す」と掲げています。(HP)

この精神は、言うまでもなく、セツルメント運動と共通しています。

同運動は、慈善事業に社会改良的視点と教育の可能性、必要性を組み込む民間活動 ロンドン・イースンネンドにトインビー・ホール

知識人をスラムに植民 、地域自体を改善 真の救済を自活の道を与えること 貧困者を無知に追いやっている現実社会を指摘した。

ア.クラブや講座等によって、労働者、児童の教育

イ.セツラーの参加と住民の組織化

ウ.社会調査とそれに基づく世論の喚起

“Toynbee Hall The First Hundred Years” A. Briggs and A. Macartney

阿部先生は、セツルメントを、第一に、より大きな世界を示めさんとする思想性を包含している価値の創造の叫び 罪の償い 相互的関係の信頼に立つもの 「 社会事業に向かわした、社会事業家の『心の故郷』、すなわち困難に直面した時に戻る『心の原点』はトインビーである」 と言われています。

私は、阿部先生のトインビー理解から、以下の点を学んでいます。

いわゆる貧困、劣悪な生活環境にある住民がそのような状態に追いやられた理由と責任 住民への畏敬と住民、当事者の可能性への挑戦 自己覚知と成長

私は、阿部先生から、当事者理解と当事者への一貫した敬意、そして共に歩もうとするメッセージを受けており、自分の信念として持ち続けたいと考えています。

2.地域・地域ケアのあるべき姿を描く

今、互いの違いを認め合い、地域にいる住民同士の新たな繋がりを尊重した共生社会の実現が、多くの地域で目指されています。また地域ケアも、単に身体的ケアだけでなく、当事者の地域における生活を支えることに重点が置かれています。

2024年1月1日に発生した能登半島地震により、その地域は甚大な被害を受けました。そして、その後の支援にかかわらず、被害の実態がなかなか分からないという、深刻な事態に直面しました。ちなみに、私は、2月8日・9日に能登半島の羽咋市で講演をして帰ってきました。地震を覚悟していましたが、幸い、一度も揺れませんでした。ただ、能登半島の各自治体は、人口減少に歯止めがきかないこと、北部の市で仕事をしている方々が住居を羽咋市の民間住宅に求め、ほとんど埋まっていること、民生委員活動も対象を広げる必要があるようです。また、民生委員児童委員の新人が多く、そして今回初めて定員を満たさなくなったようです。能登半島全体が高齢化とともに、着実に地域課題が深刻化しています。また、今回の地震規模と同じような地震は、どこで起こっても不思議ではない状況です。そのため、どこの地域でも、地震対策や発災後の支え合いの仕組み作りが急がれます。被災地と協働した福祉のまちづくり だと思います。

そして、これは、コミュニティの理解と結びつきます。

「人間は、なぜコミュニティを必要とするのであろうか。孤独に耐えつつも、意志的に自立への道を歩もうとするからではないか。自立する人間にとって、孤独に耐えさせる環境、そして、社会的孤立から守られる場、それがコミュニティなのではないか。自立は、連帯の支えなくしては成就しない。自立と連帯は密接不可分で、この両者の組み合わせとしてコミュニティが形成される。

私は、コミュニティを、次のような概念でとらえています。第一にコミュニティに所属するもの同士の相互の関わり。第二に関わり対するアイデンティティ、愛着をもてること。第三にそれらを実現しやすい地理的な空間、第四に互いを認め合うコンセンサスと一定の規範があること。第五にコミュニティを支える宗教や祭り等の文化の形成。第六に人材や活動等の一定の地域資源の存在を条件とした、地域の可能性を念頭に置いた目標であり、地域機能の側面から整理した概念と考えています。したがって、地域にはそれぞれの特性があり、課題があります。

田浦での横須賀基督教社会館の歩みから、その意味を学び、また地域診断を基にしたこれからの取り組みを示して頂きたいと思います。

3.協働した歩みを始める

地域の生活課題は解決困難です。だからこそ、住民、町内会、民生委員児童委員、社会福祉法人、NPO、行政等がそれを解決していくために、取り組んでいく過程で、絆が生まれる。そしてその絆が、地域の基盤を作るのではないでしょうか。

そしてキリスト教主義社会福祉団体にとって、発想の転換が求められています。「神と同じように人々の苦しむ姿に共感して駆け寄るならば、神を信じる、信じないにかかわらず、意識するとしないとに関わらず、神と結ばれた共に歩む隣人である」(森一弘司教様)という視点は、多くの示唆を与えています。

かつて、阿部先生の家の片隅には、赤茶けた麻のズタ袋が置かれていたそうです。使い古したおもちゃや、誕生日にもらった2ダースの鉛筆のうち1ダースは、そこに入れるように母親から言われていたとそうです。これは、福祉の文化そのものであると思います。

なお、制度として、横須賀市は、重層的支援体制整備事業と生活支援体制整備事業を計画もしくは実施しているようです。これは、フォーマルな協働の仕組みです。どのように社会館が関わっているか、教えて頂きたいと思います。

Ⅲ)私たちソーシャルワーカーは何者ですか?

1. 専門職である前に、一人の人間であれ

「Lifeをどのように日本語に訳すのか。命と訳すと医療が、生活と訳すと福祉が、では人生と訳すと何が対応するのか」

阿部先生は、この問いかけをよくなさいます。このテーマは、今の社会福祉現場の課題でもあります。Lifeは、①命、生命、人命。②生命をもった人、③生活、暮らし方。④人生、等々の多様な意味をもっています。いずれも、生きていくために欠かすことのできないものです。利用者が生きていくことを支援する社会福祉は、③の生活に留まらず、個々の人の生き方、生きてきた誇り、信念を大切に、④の人生に対応する必要があります。その結果、利用者の生活意欲は高まり、その能力に応じた自立の可能性が広がるのです。

次に、そもそも専門職とは何者か、考えていきたいと思います。

<第1の問いかけ>

<第2の問いかけ>

一つは、生命の理解。すべての生命は、祝福されて与えられたもの。「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。」(イザヤ書43章4節)という聖句の通り、この事実に、疑義をはさむ余地はない。生まれて来た子に、「おめでとう」と言うのは、当たり前です。

二つ目は、人間の理解。「主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。」(創世記2章7節)とあるように、命の息吹がスピリチュアリティの原点である。しかし、スピリチュアリティを日本語訳にすることは非常にむずかしい。阿部志郎先生は、スピリチュアリティを「自己存在を超える深みから、根源的に人間を支え動かし、知情意を統合して生きる意味を内発的に問いかける力」と定義した。人を人としてあらしめる感性、知性、意識があるか、私たちは問われているのである。

専門職の狭い知識で描かれた利用者像に個々の利用者を当てはめていないか。人を人としてあらしめる感性、知性、意識があるか、私たちは問われています。専門職である前に、一人の人間でありたい。

三つ目は、人生(生きていく意味)の理解。人生は山の頂きに向かって歩んでいく道程であると思います。その道の途中に、様々な出会いがあり、障害があり、それを乗り越えていくために、共に歩んでいく人たちの絆が生まれる。私も、今まで解決困難なたくさんのことに出会い、多くの絆を結び、解決してきました。その時の苦労とともに、助けて下さった方々への恩は忘れていません。だから今でも信頼関係が続いています。しかし、その絆が断ち切られた時に、私たちは戸惑い、迷い、歩みを止めてしまう。今、さまざまな絆が断ち切られています。孤立状態にある方々が急激に増えている。特に、老いて孤立していく方も多い。私は、教会の礼拝で、老いについ語られたて阿部先生の説教をお聞きし、以下のメッセージを書きました。

人は夢を見、若者は幻を見る(ヨエル書第三章第一節)

「高齢期は喪失の時代であると言われます。加齢によって、身体の機能は低下します。愛する家族や親しかった友人を失う悲しみは増えるばかりです。しかも仕事は定年を迎え、自分にふさわしい新たな役割を探さなければなりません。なのに夢と幻、すなわち明日への希望を持つことができるだろうか。頭を抱えて、明日への歩みを止めてしまう自分が良く見えます。だが、「老いの坂をのぼりゆき、かしらの雪つもるとも、かわらぬわが愛におり、やすけくあれ、わが民よ」(日本基督教団讃美歌第一編二八四番)と賛美歌にあるように、山の頂に向かって歩み続ける兄弟姉妹がおられます。感動する心と希望をもって、明日に向かって今を生きる方々の歩みに私は勇気づけられます。誰にも将来を見通すことはできません。過去の後悔に押しつぶされそうになります。しかし、神の愛のまなざしを心にとめ、日々祈りつつ今を生きることによって、過去の事実は変わらなくとも、過去の意味が変わっていく感動を、神はたえず私たちに与えてくださる。だから見通せない将来に向かって、日々の歩みをとめてはなりません。

そして、最後の時、支えてくれた家族や人びとに感謝することができたなら、それは人生最後でもっともすばらしい証し。感謝する人の命が光ります。見看る人びとの思いがその人の命を通して光り、その人を支えてきた神の愛が、その人の人生を通して光り続ける。神の愛は、とどまることなく最後まで私たちに注がれています。このような人生に停年はありません。」

「おめでとう」で始まり 「ありがとう」終わる人生を、コミュニティにおいて実現したい。(市川『<おめでとう>で始まり <ありがとう>終わる人生—福祉とキリスト教』教文館、2014年)

専門職には、それぞれの人生の歩みを支えて頂きたい。

<第3の問いかけ>

<第4の問いかけ>

<第5の問いかけ>

<第6の問いかけ>

人に向き合うことで「共感」が生まれます。福祉で働こうとしている私の学校の学生の多くは「現場でなんとかしたい」「実践したい」と思っています。福祉や心理を学びたいというはっきりした目的を持って入学しているからです。彼らに言っています。

「専門職であることは必要です。しかし、専門職である前にひとりの人間でありなさい。そのことによって見えてくることは沢山ある」と。大事なのはやはり困難に直面した人たちに寄り添っていけるかどうか。仕事がマンネリ化した時、仕事に行き詰まった時には「原点に戻るために、学校に戻って来なさい」と言っています。原点に戻るために学習をしてほしいと。

福祉の魅力は、「誇り」です。その人と共に歩み、困難にある方にみんなと一緒に手を差し伸べる。そして、自分も手を差し伸べられている。互いに共生の社会を目ざすということは「誇り」です。

阿部先生は、「助けるだけではなく、助けられる。そこが非常に大事だと思います。サービスの意味は、「身を低くして塵の中に座れ」である」「「愛は、理解することです。信頼です。支え合うこと。寛容なこと。正義を喜ぶこと。そして許し合うことです。 」と言われます。時として、困難に直面している人への支援に忙殺され、自らを失うこともあります。また自分の今の働きが、社会に貢献しているだろうかと疑問をもったり、自己嫌悪になることもあります。

しかし、アフリカで砂漠の緑化に取り組んでいるNGOに所属する方が言いました。森を砂漠にするのには1年もかからない。しかし、砂漠を緑化するのは五〇年、一〇〇年かかります。とてつもない労力は必要ですと。しかし、一本の木から植えなければ砂漠の緑化は成り立ちません。一本の木を植え続けることによって、やがては砂漠に緑が戻ってくることを願いながら、まず一本の木を植えていきたいと思います。

しかも、一人の人間のいのちには、限りがある。<われらのよわいは70年にすぎません。あるいは健やかであっても80年でしょう>(詩編90:10)日々新たに、自立的に生きようとするが、人間には寿命がある。しかし、一人ひとりの人間を横につなぎ、連帯で結ぶコミュニティの生命には限りがない。構成員の意志によって永続することが可能である」(「コミュニティ・ケア−社会的孤立からの擁護−」『社会福祉の思想と実践』(中央法規)2011年)

そのことを信じて、歩んでいきたいと思います。

Ⅳ)最後に:私にとって大切な御言葉

「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」(マタイ第 29 章 40 節)

⇒「私の兄弟であるこの最も小さい者」と書かれています。すなわち困難な時代を生き、しかし今までの絆を断ち切られ、悲嘆している方々の存在を神が守ろうとしておられる

⇒困難に直面している一人ひとりの存在を知らせるべく、その方々のそばに神が立ち、私たちを招いておられる と思っています。

⇒そして、私は今、このように気がつきました。助け起こした「最も小さい者」の顔を見たら、それは自分自身であった と。

3つめの出会いは、2月17日(土曜日)に行われた横須賀基督教社会館の『講演会と感謝の集い』での講演です。2月になって、阿部先生、岸川洋治先生に3度もお会いできるなんて、素晴らしい神様からの贈り物と思いました。以下、講演の概要をお示しします。

2024年2月17日 横須賀基督教社会館 講演会と感謝の集い

地域の大切さ

ルーテル学院大学 名誉教授 市川一宏

1.横須賀基督教社会館にとって、ボランティアとは。

横須賀基督教社会館は、基本目標として、「社会福祉法人横須賀基督教社会館は、地域と共に歩んできたコミュニティセンターとしての歴史を大切にし、キリスト教精神に基づく施設として、不安や孤独、排除や孤立のない、人と人のつながりが大切にされ、希望をもって暮らすことのできる地域社会、自立と連帯のコミュニティ形成を目指す」と掲げています。(HP)

「人間は、なぜコミュニティを必要とするのであろうか。孤独に耐えつつも、意志的に自立への道を歩もうとするからではないか。自立する人間にとって、孤独に耐えさせる環境、そして、社会的孤立から守られる場、それがコミュニティなのではないか。自立は、連帯の支えなくしては成就しない。自立と連帯は密接不可分で、この両者の組み合わせとしてコミュニティが形成される。

・社会館バザー

・田浦町たすけあいの会

・ひだまりの会

これらの活動は、社会館が単なる建物、サービスの提供だけに留まっておらず、広く住民とともに歩んでいたという証ではないだろうか。

人と人のつながりを大切にすることを目標とした社会館の事業は、住民との関わりを通して実現する。すなわり、住民と切磋琢磨した日々の取り組みが一人ひとりの住民の生活が支えるつながりを生み出す。

お金を失うと「 」の危機

名誉を失うと「 」の危機

希望を失うと「 」の危機

社会館が希望を届けることができるのは、一緒に歩む多くの存在があるから。

2.そもそもボランティア活動とは何か。

①自分の経験:今から50年前の私が大学1年生の時、ボランティアとして東京都大島にある知的障害児施設の大島藤倉学園(現在は障害者支援施設・施設入所支援・生活介護事業を実施)を訪問しました。私が中学・高校を過ごした東京都内にも伝統ある障害児者施設があるにも関わらず、学校の行き帰りに障害児者に出会うことはありませんでした。そのため、大島藤倉学園を訪問した際、日常とのギャップに戸惑ったことを思い出します。その時出会った言葉が、知的障害児者の父と言われた糸賀一雄先生の「この子らを世の光に」という言葉でした。私は、この子らが地域で当たり前の生活をしていることが社会の光となり、それを一緒に実現する活動がボランティア活動であると胸に刻みました。

また、ボランティア活動を通して自分の生き方が問われ、将来の道を探し求めて、当時横須賀基督教社会館の館長だった阿部志郎先生にお会いしました。阿部先生から、自立と連帯によってコミュニティが形成されること、そしてボランティア・市民活動とは、自分を振り返りつつ、連帯・協働して、コミュニティを耕す自発的な活動であることを学びました。今、「どのように活動するか」だけでなく、「どうして活動するのか」というボランティア・市民活動の原点が問われていますが、私の原点は青年時代の出会いから生まれました。

②活動の原点:

ボランティア活動とは、

㋐日常用語としての “Can I help you?”

ボランティアが中心でなく、相手が中心

㋑率直な感謝の気持を相手に伝える

“Thank you” “It’s my pleasure”

㋒自分も学ぶ(お互い様)

③定義:利他性(人のため)、無償性(一切の報酬を受け取らない)という伝統的な考え方に変化が起こっている。今日のボランティア活動の特徴を述べます。

㋐さまざまな活動動機・活動時間・活動の内容(多様性)

㋑与えられる姿勢からつくりだす姿勢への転換(主体性)

㋒企業も含め、幅広い活動が展開されてきている。また活動が一定の地域で、自己完結しにくくなっている。他の団体や活動との連携が不可欠なものとなっている。(広域性と相互関連性)

㋓他者と自分にとってのボランティア活動(今日的利他性)社会に対する貢献・市民同士の助け合いとともに、新しい人間関係をつくり、自分が成長していく機会としてのボランティア活動

㋔同じ視点で(共感性) それぞれが直面し、抱いている痛みに共感する

㋕切り開き、築き上げるボランティア活動(開拓性) 食事サービス、ホームヘルプは、以前はボランティア活動から始まりました。繰り出し梯子論(ウェッブ)は、ボランティアを表現する代表的な考え方である。生活困難な人々に届かない援助をボランティアが届けていくこと、梯子をさらに延ばすことができるのが、繰り出し梯子です。

㋖困難に直面する市民の代弁者・弁護者としての活動(権利性)

3.新たな時代背景

①広がる地域の生活課題

内閣府は2019年3月29日、自宅に半年以上閉じこもっている「ひきこもり」 の40~64歳が、全国で推計61万3千人いるとの調査結果を発表した。7割以上が男性で、ひきこもりの期間は7年以上が半数を占めた。15~39歳の推計54万1千人を上回り、ひきこもりの高齢化、長期化が鮮明になった。調査時期の違いなどはあるものの、内閣府では15~39歳も合わせた引きこもりの総数は100万人を超えるとみている。さらに2020年3月より続くコロナ感染症の拡大によって、特に高齢者・障害者の孤立化が顕著となり、感染を恐れて外出や関わりを控えた結果、虚弱な高齢者、認知症の高齢者が増加したことが危惧されています。

休業やシフト減、雇止め等による経済的困窮に加え、緊急事態宣言等に伴う外出自粛により人とのつながりが変化し、社会的に孤立を深める人、DV・虐待など家庭に問題を抱える人が顕在化した。こうした影響は、コロナ禍以前から生活困窮のおそれがあった人や脆弱な生活基盤のもと暮らしていた人がいかに多く存在していたかを浮き彫りにした

②能登半島地震被災地支援から学ぶこと

1月1日に発生した地震の被害は大きく、なかなか被害の実態が分かりませんでした。その被害の深刻さに、私たちは戸惑っています。しかし、地震や豪雨、山火事等の自然災害は、日本のどこで起こるか、まったく予想ができない。

今後は、現地で起こっている、自分たちで、コミュニティを再建しようとする地道な歩みと足を揃えることが求められています。そのためにも、私たちは、今まで実践してきた福祉のまちづくりを進め、明日を目指して、被災地で生まれた「希望の働き」と共に歩みたい。

それが、今、日本社会が求めている「希望」と「絆」を再生していくことに他ならないと思います。

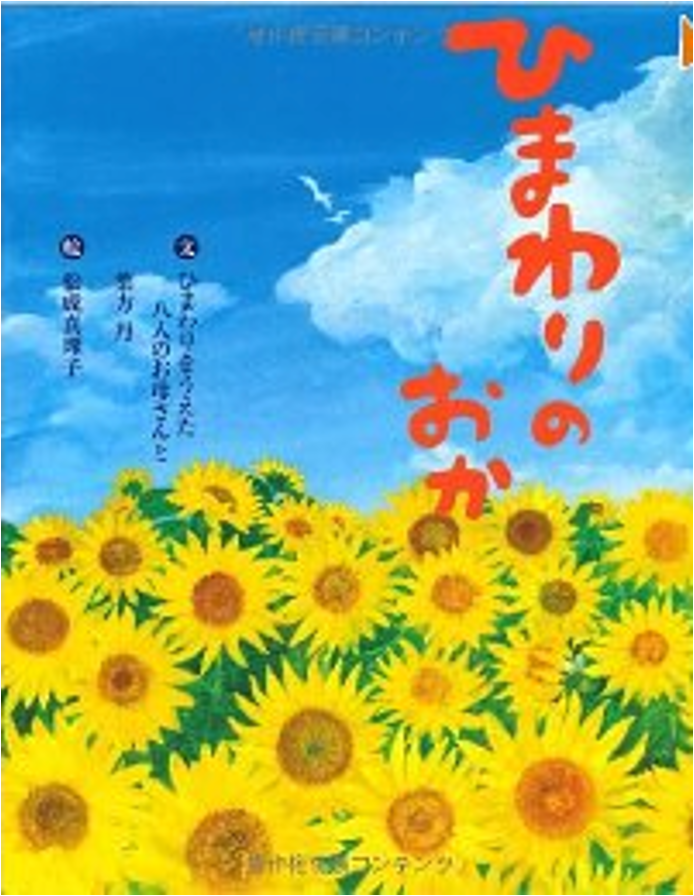

文:ひまわりをうえた八人のお母さんと葉方丹 絵:松成真理子 岩崎書店

ひとつぶの小さな種が、千つぶもの種になりました。そのひとつぶひとつぶが、ひとりひとりの子どもたちの、思い出のように思えました。また 夏が来たら 会おうね。ずっとずっといっしょだよ。

投稿日 24年02月20日[火] 10:11 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,出会い

皆さん、おはようございます。お元気でお過ごしですか。

さて、ルーテル学院大学の卒業生、そして本学の大学院生でもあり、現在、厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室 女性支援専門官をなさっておられる池田恭子さんより、メッセージが届いています。

「これまでさまざまな困難を抱える女性に対しての支援は、売春防止法を根拠とした婦人保護事業でした。しかし婦人保護事業はあくまでも売春の恐れのある女子(要保護女子)を保護・更生させることが目的であり、女性を支援するという福祉的な視点には欠けているものでした。

放映後の情報提供になってすいません。私のハートネットTVの社協特集と同様に、見られることを期待しています。

ちなみに、能登半島地震被災地支援に関しては、市川一宏研究室に掲載しています。

市川一宏

投稿日 24年02月15日[木] 10:06 AM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,卒業生の仕事紹介 ,社会福祉関連

皆さん

おはようございます。

能登半島地震の被災地支援に関する新しい情報を提供します。

ちなみに、私は、2月8日・9日に能登半島の羽咋市で講演をして帰ってきました。地震を覚悟していましたが、幸い、一度も揺れませんでした。ただ、能登半島の各自治体は、人口減少に歯止めがきかないこと、北部の市で仕事をしている方々が住居を羽咋市の民間住宅に求め、ほとんど埋まっていること、民生委員活動も対象を広げる必要があるようです。また、民生委員児童委員の新人が多く、そして今回初めて定員を満たさなくなったようです。能登半島全体が高齢化とともに、着実に地域課題が深刻化しています。また、今回の地震規模と同じような地震は、どこで起こっても不思議ではない状況です。そのため、どこの地域でも、地震対策や発災後の支え合いの仕組み作りが急がれます。それは、被災地と協働した福祉のまちづくりだと思います。

市川一宏

<東京ボランティア・市民活動センター災害担当からの情報提供>

●能登半島地震被災者支援ガイダンスの開催

○現在、被災地では復旧・復興に向けて、ボランティアによる被災者支援活動が開始されており、今後、ボランティア活動の広がりと支援の長期化が見込まれています。

TVACと東京都では、被災者支援に関する情報提供及び支援に向けた機運の拡大を目的とし、ボランティア活動に必要な知識や被災地の状況、現在行われている支援等についてお伝えするガイダンスを開催します。被災地での支援にご関心のある方はどなたでもご参加いただけます。ぜひご参加ください。

開催日時 2月16日(金)19時00分~20時30分

開催場所 ハイブリッド開催(会場及びオンライン開催)

会場:飯田橋セントラルプラザ12階 会議室C・D(新宿区神楽河岸1-1)

申し込み https://www.tvac.or.jp/noto_guidance.html

●都内一斉街頭募金の実施状況および時期日程(3期・4期)の提案

○第3期・第4期の提案

日程 第3期 2024年2月3日(土)-2月12日(月)

第4期 2024年2月17日(土)-2月25日(日)

提案書 https://www.tvac.or.jp/download/di5UpizcnFbK.pdf

○2月5日現在、提案に対し都内で44団体のべ88回の街頭募金が実施(実施予定含む)されています。

詳細は下記ウェブページをご確認ください。過去に実施した報告も記載されています。

・都内一斉街頭募金の状況

https://www.tvac.or.jp/special/r6noto/bokin

●ボラ市民ウェブ「令和6年能登半島地震」

○前回時点から物資支援情報、被災者支援活動団体への助成情報などを更新しています。

物資支援は一部、Amazon欲しいものリスト等で個人からの支援を受け付けています。

石川県での災害ボランティア活動は現在も募集人数が限られている状況です。

https://www.tvac.or.jp/news/50903 <https://www.tvac.or.jp/news/50903>

※各種募金・支援金情報、物資支援情報等、市民向けに幅広く被災者支援情報を発信しています。

各センター/団体のウェブサイトへのアップや相談等にご利用ください。

●支援団体(CS-Tokyo会員団体およびアクションプラン推進会議関連団体)の動き

○ADRA Japanでは、石川県にて活動するボランティアを募集しています。

https://www.adrajpn.org/volunteer_bosyu/7279/

○以下、CS-Tokyo会員団体およびアクションプラン推進会議関連団体のウェブです。

・ADRA Japan

https://www.adrajpn.org/category/kokunai/

・ピースボート災害支援センター

1月13日に実施したオンライン報告会のアーカイブがこちらからご覧になれます。

・シャンティ国際ボランティア会 活動報告

https://sva.or.jp/activitynews/

・全国災害ボランテイア支援団体ネットワーク

https://jvoad.jp/

・ジャパン・プラットフォーム

https://www.japanplatform.org/news/index.html

・東京YMCA

https://tokyo.ymca.or.jp/

・セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

https://www.savechildren.or.jp/lp/emegency_notoearthquake202401/

・防災・災害ボランティア かわせみ

https://www.npo-kawasemi.org/

・災害ボランティア活動支援プロジェクト会議

・真如苑SeRV

https://relief-volunteers.jp/

・IVUSA

https://www.ivusa.com/

・グッドネーバーズ・ジャパン

https://www.gnjp.org/donate/oneoff/emergency/ver3.2/index_2024noto_eq.html

・AAR Japan

https://aarjapan.gr.jp/

・天理教災害救援ひのきしん隊

https://www.tenrikyo.or.jp/jpn/saikyu/

・ピースウィンズ・ジャパン

https://peace-winds.org/

・おもちゃの図書館全国連絡会

https://www.toylib-jpn.org/renrakukaitoha_saigai.html

投稿日 24年02月12日[月] 6:43 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援

能登半島地震の支援に関する第2弾の情報をお送りします。

⑴2011年3月11日の東日本大震災で大きな被害を受けた石巻の関係者等が能登半島地震の被害地を訪問して得た、その特徴。

石巻市も、大震災によって、本当に大きな被害を受けました。被災当初から応援に入っていた私は、その被害の大きさに言葉を失いました。そのような石巻の関係者は、今回の地震をどのように思っているか、紹介したく思います。

https://www.dropbox.com/scl/fi/kaeafv0vq24keu96lc43i/.docx?rlkey=a53jpxok6tp9wuyzcu0neuox4&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/j631s7obp52b73iokcfsy/1.JPG?rlkey=x3ciljt4lp7hiwl1o6jx8zs9s&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/etfyfzgik113f71hlz4oo/PT-2.pdf?rlkey=ptpupaw2vb8zuyeqhrutaj28w&dl=0

⑵長谷部 治さん(神戸市社会福祉協議会 地域支援部担当課長)より

1.自分の所属組織でどのような支援を行っておられますか。その現状と課題

1)募金活動

1月4日から募金活動を実施しており、市内全域で(1/24入金額9,165,218円)

2)災害ボランティア希望者、支援団体への相談対応、情報提供

https://smappon.jp/e47rt1gi

(1月1日23:00開設。21日間で20,026件のページビュー)

市社協ホームページ、Facebookページで情報提供を実施

市社協ボランティア情報センター、区社協ボランティアセンター窓口で相談対応

・現地の受入れ情報 ・義援金、支援金 ・物資 ・ボランティアバス

・ボランティア共済への加入手続き ・高速道路無料措置 など

第1回_1月12日及び収録動画共有

https://drive.google.com/file/d/1C0YemAqEnN9PYs5MzUXYwePdhTZrzr6/view

第2回_1月24日開催

https://drive.google.com/file/d/1ErT0YXDNAwXfkWuIXelihoevSTgCEUC8/view

神戸への避難者を対象とした災害ケースマネジメントの実施

市役所と連携して避難者情報を把握し本会のCSWや生活支援コーディネーターによるアウトリーチの実施。

2.今後行おうとしている支援をお教え頂けませんか。

神戸市役所と連携した神戸から現地へ向かう団体への活動助成の実施

3.私たちが共有すべきことがありましたら、お伝え下さい。

これまでの災害とは大きく異なり、県行政の判断が各種支援に多分に影響しています。この点を否定することなく良い方向に進めていくにはもっと多くの社協や福祉の専門職を長期間派遣する必要があるように思います。東日本大震災当時、私が半年間福島県社協に出向した時のような腰を据えた支援が必要に思います。

4.その他、ご意見があればお知らせ下さい。

県による中央集権管理型の支援策の構築では今後は難しいように思う。柔軟に分権型で市町やNPOに権限移譲をし柔軟に支援を組み立てていくべき。

初動は道路が悪くかけざるを得なかったブレーキだったと思いますが、早期のイメージチェンジと受け止める地元の体制や権限を創らなくてはいけないと思います。

このままだとボランティアが来てくれない災害になると感じています。

⑶河西 あかねさん(東京都保健医療局保健政策部東京都多摩府中保健所地域保健推進担当課長)より

東京都の実施している能登半島地震への保健医療支援活動について、1月24日にプレス発表した際の資料です。

https://www.dropbox.com/scl/fi/i9s8imala3ns0n6wnhv3f/2-240124_-1.pdf?rlkey=c2mh0sxd5x3cxlb9ofsdg4c1o&dl=0

1. 自分の所属組織でどのような支援を行っておられますか。その現状と課題と思っていることをお伝え頂けませんか。

〇東京都保健師チームの一員として保健所保健師が、現地と国の要請に応じて、1.5次避難所である、いしかわスポーツセンターに支援に入っています。

活動内容は、「避難所における住民の健康管理・衛生管理業務等」が中心ですが、参考資料1の5以降、参考資料2の6~14のとおり、

「避難者の個別支援対応、必要な支援の見極め、専門職との支援調整」「1 5 次避難所の避難者の健康状態の全体把握、課題抽出、対策本部への改善策の提案」「事故予防を含めた生活環境整備、感染症対策の徹底」を実施していところです。

*資料に1.5次避難所で対応している事例の紹介があります。個人情報に係る内容が少し記載されているのですが具体的な対応事例があった方が良いのではと思いましてそのまま添付しています。お取扱いにご注意いただければと思います。

課題:入所者250名前後、高齢化率約80%の避難者の方々の2次健康被害、災害関連死の予防対策、生活支援(医療及び介護支援を含む)の調整(2次避難所とのマッチングが難しい1週間以上の滞在者が26%:1月20日現在)、2次避難所入所後の支援継続(医療や介護の継続を含む)の調整等

〇現地行政職員等の負担軽減、メンタルヘルス対策等の継続的な支援が必要と思います。

2. 今後行おうとしている支援をお教え頂けませんか。

〇東京都保健師チーム、東京都DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム)の一員としての応援派遣の継続

支援から見えてきた課題を、チームを通して石川県の対策本部へ改善策とともに提示していく。(被災地の負担とならない範囲での実現可能な提案としていくことを考慮。)

3. 私たちが共有すべきことがありましたら、お伝え下さい。

〇半島については、他県の保健師チームが巡回訪問し、避難所及び在宅避難者の健康状態の把握や継続支援の調整をしつつ、DHEATが保健医療課題の抽出、対策本部への課題の提示を実施中ですが、2次避難所、1.5次避難所の要支援避難者のその後の継続的な支援の体制が整っていないと思われます。特に、今後、仮設住宅や公営住宅等に入所される方々のそれまでの継続的な支援、その後の支援体制の構築や、自分から相談行動をとれない方々が埋もれてしまわない体制の構築が必要と思います。

4. その他、ご意見があればお知らせ下さい。

〇私自身は、東京都の行政に所属する保健師ですが、全国保健師長会(http://www.nacphn.jp/ )という保健師の任意団体の副会長と日本公衆衛生看護学会の災害・健康危機管理委員会

(https://japhn.jp/category/hokenshi_supply )の委員長の役割を担っておりますので、その立場からできることは何かと模索しており、まずは情報発信と共有から実施しています。

全国保健師長会のHPでは、災害関連のページを設け、住民の方の命と健康を守るために、災害時においても保健師の専門性が発揮できる様、後押しをしております。(http://www.nacphn.jp/02/saigai/index.html#20240131 )

各HPにつきまして共有いただければと思います。

今後ますます、要支援の在宅避難者や、2次避難所から先の居住先での要支援者の支援体制の構築やコミュニティづくりが重要になるのではと思っています。

東京都保健師チームで支援に入っている、1.5次避難所では、80歳以上の避難者には、DWATに同席していただき、保健師による問診(こころのケアを含めた心身の状態の確認や、バイタルチェック、避難までのご苦労、介護状況、家族状況などの把握等)後、必要に応じてすぐに介護支援の調整をお願いできる様に、連携体制が整ってきていると聞いています。

今後も、お互いの活動状況を共有し、それぞれの専門性を発揮しつつ、連携した支援活動ができると良いと考えます。

引き続きどうぞよろしくお願いします。

⑷小池正志さん(長野県の地域福祉の源流)より

奥能登入浴支援プロジェクトの調整・後方支援を担っています。作成した情報誌(県社協・県介護福祉士会のHP用)を添付します。

https://www.dropbox.com/scl/fi/d1iz911iebvrio9ajkht9/PT.pdf?rlkey=qok0ciflvjbofdswbhlj66nro&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/etfyfzgik113f71hlz4oo/PT-2.pdf?rlkey=ptpupaw2vb8zuyeqhrutaj28w&dl=0

投稿日 24年02月05日[月] 7:17 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連

1月22日15:30〜17:30に、全国社会福祉協議会において、全国ボランティア・市民活動振興センター運営委員会が開催され、能登半島被災地支援に関する情報交換が行われました。今回は、運営委員会で情報を提供して下さった委員を中心に、改めて資料を整えて頂きましたのでお送りします。被災地支援を行っておられる皆様、今後の支援を考えている皆様に、現状をご確認頂ければ幸いと思います。ルーテル学院大学 名誉教授 市川一宏

Ⅰ)日本赤十字田中康夫さん(日本赤十字社 業務執行理事/事業局長)より 私共日赤のHPに掲載している活動速報をご覧頂きたく思います。リンクは以下のとおりです。最初の頁の「詳細を見る」をクリックして頂けると、「令和6年能登半島地震にかかる日本赤十字社の対応等について」がございます。https://www.jrc.or.jp/

Ⅱ)阿部陽一郎さん(中央共同募金会 常務理事)より

1.現在の活動と課題

(1)「支援金」として、支える人を支える仕組み「ボラサポ(災害ボランティア・NPO活動サポート募金)」による助成の実施(当面、1月から、ほぼ毎月ペースで応募受付)

(2)被災者へのお見舞い金としての「義援金」の募集(石川・富山・新潟・福井)

(3)石川県内の災害ボランティアセンターの運営支援

石川県内の市町社協が設置する災害ボランティアセンターに対し、「支援P」(災害ボランティア活動支援プロジェクト会議・中央共募が事務局)からの運営支援者の派遣 https://shienp.net/

(4)石川県・富山県の災害ボランティアセンター等への運営経費支援として、全国の共同募金会から「災害等準備金」拠出の連絡調整

(5)内閣府、全社協、JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)、中央共募による被災地支援の課題、対応等について協議を行う「全国情報共有会議」の開催(適宜)

2.今後行おうとしている支援

(1)特に、奥能登地域は、被災者に加え、支援者も過酷な状況のなかで支援活動に尽力しており、支援者に対するさまざまなサポート体制を作ることが必要となっている

(2)生活支援、復興までの過程は、相当の期間を要すると考えられ、地域の状況、援のフェーズの変化に対応した、柔軟でスピード感をもった息の長い支援に取り組んでいきたい

今後、ライフラインの復旧などにより、少しずつ被災地の災害ボランティアセンターから活動ニーズが発信されてくると思うので、ボランティア活動等被災地支援について、長い目で応援していただきたい。

Ⅲ)金田晃一さん(株式会社NTTデータ サステナビリティ経営推進部 シニア・スペシャリスト)

NTTグループとして、総額5,000万円を義援金として拠出することを決定いたしました。

https://www.nttdata.com/global/ja/news/release/2024/011200/

こちらは、能登半島地震のみに関連したお話ではありませんので、ご参考情報ではありますが、2月13日に緊急人道支援学会の第1回大会が開かれます。

https://jashas.org/conference/announcement/240213.html

私もパネリストとして参加することになり、https://jashas.org/data/media/kinkyu_shien/page/news/symposium/1st/SP7.pdf

別途設けられる分科会では、特に、防災・減災・緊急・復旧・復興期に、企業がどのように関わり、テクノロジーがどのように活用されるかについて議論を進める予定となっております。

https://jashas.org/data/media/kinkyu_shien/page/news/symposium/1st/S1A4.pdf

Ⅳ) 後藤麻理子さん(日本ボランティアコーディネーター協会 事務局長)

1.WEBサイトに短いメッセージを掲載したこと

「令和6年能登半島地震」の発生にあたり、それぞれの強みを生かした被災者支援を。

2.WEBサイトに以前から掲載しているボランティアコーディネーター向けのページを伝えていること

災害ボランティアコーディネーションにたずさわる皆様へ https://jvca2001.org/notohanto/

3 全社協運営委員でもある長谷部治理事が作成し、随時更新している情報サイトをシェアしていること

すまっぽん https://smappon.jp/e47rt1gi (管理者:長谷部治さん)

Ⅴ) 前田 昌宏さん(日本生活協同組合連合会 社会・地域活動推進部 地域コミュニティグループ マネージャー)

下記のように被災地の生協と連携した取り組みを進めています。

1.「令和6年(2024年)能登半島地震」の被害に対する支援のお知らせ「コープ被災地支援センター」を設置 ニュースリリース:日本生活協同組合連合会をご覧下さい。

2.生活協同組合コープいしかわ お知らせ投稿

Ⅵ)前山 憲一さん(半田市社会福祉協議会 事務局次長)

現時点では災害支援協定を締結している氷見市社協への支援が中心です。本会は以下の支援を実施しております。

① 災害ボラセンの運営支のための職員派遣

② 活動支援金の募金

③ ボランティアバスの派遣

④ 雑巾ちくちくプロジェクト(足ふき、機材清掃のための雑巾の作成と寄付)

・上記①は専門職を含めた本会職員を現地災害ボラセンに派遣し、現地調査(被災者のニーズ確認)の同行や、支援計画策定会議(仕分け会議)のファシリ等をお手伝いしています。

・上記②③④は広く市民に協力をお願いしています。

https://www.dropbox.com/scl/fi/v38kks5tlfbkos99gn4in/2024.2.1.docx?rlkey=4h84k6pki5ksvtonj01suzud2&dl=0

東海北陸ブロックの割り当てでは石川県珠洲市が担当となっていますので、いずれ職員の派遣があるとは思いますが現時点では未定です。

Ⅶ)長峰 夏樹さん(長野県社会福祉協議会 まちづくりボランティアセンター所長)より

https://www.dropbox.com/scl/fi/afvw0vxxjq6h7qiawogbi/.pdf?rlkey=9qrme9zrh7x1ndh8sxnpeo0jt&dl=0

Ⅷ)森純一さん(東京都社会福祉協議会 地域福祉部 部長)より

能登半島地震について、東社協の支援活動の現状は以下のページを更新しているところです。

https://www.tcsw.tvac.or.jp/saigai/documents/240123_notoShien.pdf

東社協では現在、以下を取り組んでいます。

(1)東京ボランティア・市民活動センターでは、1月4日に都内の区市町村ボランティアセンターに街頭募金活動を呼びかけました。

1月に実施した第1期・第2期では44地区で取組みが行われていると聞いています。

https://www.tvac.or.jp/special/r6noto/bokin

(2)関東Aブロック(関東を西側のB、東側のAに分けています)は、今年度の幹事県である千葉県社協を中心にブロックを越えた支援要請に対応しています。

①1月31日からは関東Aブロック社協から1クール4名体制で石川県内灘町、かほく市の災害VCの運営支援に入ります。

②東京は第4クールを担当しており、2月12日から同地区に4名を派遣します。派遣者は東社協職員と区市町村社協職員になります。

③2月の北陸の雪がどのように支援活動に影響するかが危惧されます。まずは雪の中、2地区を責任もって対応することが関東の社協としては大事にしたいところです。

④東海北陸ブロックが輪島市や珠洲市等の奥能登の社協本体への支援、近畿ブロックが七尾市などの中能登への支援に入っているようです。

⑤今後、関東に追加支援の要請があるのは確実で、春先以降、二次避難者が戻る時期にはニーズが高まると思われ、長期化も予想しています。

⑥東京は災害VCの応援派遣を地域福祉部、DWATを福祉部と分けて対応していますが、県によっては災害福祉支援という形で災害VCとDWATを一体的に取り組んでいるところもあるかと思います。そういった県社協ではDWATにも対応してくださりながら災害VCの応援派遣も同じ部署で対応している状況かなと思います。

(3)石川県内での緊急小口資金の貸付のため、全社協が第1クールを関東ブロックに応援職員の派遣要請を行っています。

①現在、千葉県社協・千葉市社協が現地に入り、1.5次避難所となっている金沢市内のスポーツ総合センター、金沢以南に点在する二次避難所を訪問し、貸付の案内をしているとうかがっています。

(4)1月10日に厚労省→東京都→東社協福祉部のルートで福祉施設職員の応援派遣の要請が来ています。

①東社協からは種別部会からの65施設161名の施設職員の応援派遣が可能な旨を回答しています。

②各県からの名簿をもとに全社協が直接マッチングしているとうかがっています。

③どこの施設から派遣されているかを福祉部で各施設に確認をとっており、1月現在、11名が派遣されたようです。

④派遣先はおそらく1.5次避難所等が中心かもしれませんが、もととも輪島市は全国で最初の福祉避難所を設置した自治体でもあり、熊本地震の経験から考えるとそろそろ福祉避難所の設置に伴う施設職員の応援派遣も出てくるのではと思います。

⑤種別の部会も応援職員を派遣して支援したい施設は多いと思いますが、全ての施設が対応できないので、種別ごとに石川県の施設に必要な物資や義援金を送る取組はしていると思われます。

(5)施設職員の応援派遣と別に各県のDWATが避難所支援に入っているようです。

(6)東社協地域福祉部では、1月は都内避難者の支援に力を入れてきました。

①1月12日より東京都総務局からの依頼で能登半島地震に伴う都内避難者総合相談窓口を開設しています。地域福祉部に配置している職員が受けています。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1028426/index.html

②1月29日までに47件の相談がありました。

③以下は、主な相談例です。【相談①】能登半島地震で被災した高齢の親を自分の家に避難させたい。受けていた医療を同じように継続できるかということや荷物をもってこられないので当面の生活に不安もあるが、慣れない地域での生活になじめないのではないかと不安に思っている。【相談②】被災した家族を自分の家にいったん避難させ、区内に住むところを探したい。家族が呼び寄せる自主避難なので、どれぐらい公的な支援が受けられるかわからない。【相談③】ひとり暮らしの兄が都内に避難する予定だ。制度や手続きのことは役所に聞けるが、ずっと地元で暮らしてきた兄が東京の生活でわからないことも多いと思う。制度や手続きのようなこと以外で身近に相談できるところがあるとよい。【相談④】娘の子どもたちが避難してきて、都内の学校へ転入することになった。まずは生活のことが不安ではあるが、先々に心配なことも出てくるだろう。【相談⑤】親が能登半島から避難して都営住宅に入居したが、入居時に受け取った集会や町内会の案内は必ず参加しないといけないものか?気持ちが落ち着かず、慣れない場に参加しなければならないと思うと不安になってしまう。【相談⑥】能登半島から避難してきた両親は歩行に不安があり、集合住宅での生活が初めての中でゴミ出しができていない。

④都内に家族を呼び寄せたいというニーズが一定程度あり、そういった方をインフォーマルな社協の支援につなげることが大切と感じました。

⑤そのため、区市町村社協事務局長会では、都内社協全体でこれに取り組もうと決めて、相談があった場合に区市町村社協のどの部署につなぐかを登録してもらう取組みをすすめています。

⑥また、東日本大震災の避難者に対して行っている孤立化防止事業も対象を能登半島地震の避難者にも拡大していく予定です。

都内避難者総合相談窓口はここ数日、電話が落ち着いてきていますが、ご不安に思っている方がまだまだいると思いますので

この取組みを知っていただいて多くの相談をいただき、必要な方には区市町村社協とのつながりを作っていたいと願っているところです。

Ⅸ)厚生労働省 社会・援護局地域福祉課より

1 厚生労働省・政府の取組みについて

今回の災害に係る被災者の皆さまへの支援情報を集約したページを特設しました。また昨日、内閣府防災が「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」を公表し、具体的な各種支援策について取りまとめたところです。

被災地支援に関わっていらっしゃる方々は、様々な役割や得意分野をお持ちであると推察いたしますので、全般的な情報にはなりますが、これらのホームページ情報を共有いたします。

[厚生労働省HP 令和6年石川県能登地方を震源とする地震について] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html

[内閣府防災担当HP 令和6年能登半島地震について]

https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/index.html

※ ページ上部に「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケ―ジ」という資料がございます。

2 よりそいホットラインの取組みについて

「よりそいホットライン」におきましても、今般の災害に際しチャットルームの開設等の対応をしております。

[よりそいホットライン 令和6年能登半島地震で被害に遭われた皆さま]

Ⅹ)全国社会福祉協議会 地域福祉部(令和6年1月29日現在)より

1.石川県

石川県が募集した一般の災害ボランティアが、1月27日より七尾市、穴水町、志賀町で活動を開始。金沢からバスで現地に入り、日帰りで活動。

(1)穴水町社協

27日は県ボラ募集のボランティア16名が参加。

ニーズ受付で上がってきた災害ごみの撤去作業を行う。主に、外に出された災害ごみの撤去のニーズに対応していた。

応急危険度判定で赤紙の住宅内のニーズは、全て断っている(ニーズ票は残している)が、赤紙率が高く、それでいいのか社協としても悩んでいる様子。安全性の判断ができる技術系NPOの支援が必要。→レスキューストックヤードに相談

運営は、県内応援社協+全国応援等でどうにか社協職員で回しているがもう少し運営側に協力いただける地域住民を巻き込めれば。

当日のニーズ受付は10件。

(2)七尾市社協(Facebookより)

1月27日は35人のボランティアの皆さんにご参加いただき、6件対応し、3件のニーズを完了しました。参加されたボランティアの皆さん、ありがとうございました。

七尾市災害ボランティアセンターの活動は、現在、七尾市内在住の方の軽トラボランティア、県民ボランティアセンター登録のボランティアの方のみとさせていただいております。ご理解のほどお願いいたします。

(3)志賀町社協(Facebookより)

本日、27日より県民ボランティアセンターからのバスを迎え入れての活動を開始しました。オリエンテーションを行ったあと、各活動先に向けて出発。災害ごみの片付け等の活動を行っていただきます。

また運営スタッフには、地元ボランティアの方にも参加していたき、サポートを行なっていただいています。ニーズの聞き取りなどの作業は土地勘がないと聞き取りが難しいこともあり、貴重な戦力です。

2.富山県

射水市、小矢部市、高岡市、氷見市が災害ボランティアセンターを設置。

氷見市社協

発災直後から高齢者や障害者等の安否確認、ニーズ把握。1月2日からは地区社協や民生委員・児童委員からの聞き取りを開始。1月5日に災害ボランティア・支えあいセンターを立ち上げ。

1/24までに170件以上のボランティア依頼を受け付け。1200人以上の方がボランティア(県内の方のみ)に登録している。

富山県内の社協や県外の社協が応援に入っているほか、地元の青年会議所やライオンズクラブ、連合高岡、富山県生活協同組合連合会などの団体もボランティアセンターの運営スタッフ(ボランティア)として活動。

平成26年から開設したふくし相談サポートセンターの経験を活かし、ボランティア担当と生活支援担当が連携して、片付けだけではなく生活全体のアセスメントを行い、必要な支援につなげている。

支援活動に必要な物資・資源・資材・人材の調達に充てるため、クラウドファンディングを実施。

地区社協による被災者支援活動(被災された住民をお風呂まで送迎支援、サロンを緊急開催して心のケア等)に対しする助成(10万円)を開始。

3.新潟県

新潟市西区で災害ボランティアセンターを設置。事前登録制で1日あたり20人~50人程度(県内のみ)が活動中。県弁護士会と連携し、自治会単位などで法律相談を実施。

4.全国応援派遣

追加派遣や2月中旬以降の延長等について協議するため、2月6日にブロック幹事県・市会議を開催予定。

投稿日 24年02月03日[土] 6:32 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連

リアン文京は老人福祉センター、地域振興施設、子育て支援、障害者支援施設(入所支援、短期入所、生活介護、就労継続支援 B 型、自立訓練)、放課後等デイサービス、就労継続支援 A 型をはじめ地域活動支援センターや特定相談支援並びに居宅支援等の大小 27 事業を運営し、高齢者部門、障害者部門、子育て部門、地域部門を持つ都市型複合施設です。

リアン文京は、2021年度・2022年度のニッセイ財団の先駆的事業助成・地域福祉チャレンジ活動助成を受けて、以下のプロジェクトを実施し、私がアドバイスを行った。プロジェクトの内容と成果は、掲載のお許しを頂いたので、以下のパワーポイントと報告原稿をご覧頂きたい。

https://www.dropbox.com/scl/fi/f9595gqy4fotbv8bwxbk0/de-20231113.-pptx-002.pptx?rlkey=m593q7bk9fkgsacjd78coemtw&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/4bo2dpf679h0e48u3nqmm/.docx?rlkey=re4ble9dqtegt50qcxp8i14ps&dl=0

ふりかえって、このプロジェクトの2年間には、コロナの影響を受け、プロジェクトを進めることができなかった時期もあった。また、施設長であり、今回の企画の中心的役割を担っていた山内さんが、リアン以外の施設の責任も担うことになり、推進体制も揺らいだ時期もあったと思う。このような困難に対応し、NPO法人の創設にたどりついたことに、改めて敬意を表したい。

なお、報告の当日の私のコメントをここに書かせて頂く。

「特徴を3つ申し上げたいと思います。

1つは、接ぎ木型というような特徴があるかと思います。すなわち文京総合福祉センターという地域の拠点があり、資料で示している多様な事業をしていました。その事業を基礎に、今回の報告で示された事業を企画し、実施して地域に広げ、地域に定着させていった。その取り組みは、センターという施設に新たにサービス、活動を接ぎ木し、施設から地域にある施設へ本格的に脱皮していった。この点は、とても評価できることだと思います。

2点目は、私はタコ足配線と思っています。地域に必要性だと思った時に、必要なサービス、活動を生み出し、どんどん広がっていく。やってみて必要だということが分かり、またつぶやきを得て、さらにそれを実践していく。そのような、タコ足配線的な取り組みによって、幾つもの拠点や活動が生まれていった。それが2番目の特徴だと思います。

3点目は、地域支援の原則、すなわち、住民にやってもらおうと思うなと、住民にやりたい気持ちになってもらう姿勢が貫かれていたように思います。さらにリアン文京が新たに事業・活動を実施する際には、住民との話しあい、住民参加を重視していますので。住民自身が自分たちの活動だとみんな思って、やらされじゃなくて、やっていこうと展開できているところがその特徴であり、これがある意味で新しいまちづくりのヒントになるでしょうし、つながりの束をつくり出していくチャレンジともなるし、住民の主体形成にもなっていると評価します。

ふりかえって、NPOを作ろうという取り組みは、最初、なかなか起動できなかった。コロナで集まるのも難しかったし、実際、施設で感染の問題も生じたり、施設長が違う施設の施設長を兼務したり、いろいろ苦労がありました。

私が1回目にリアン文京に行った時、「このプロジェクトは大丈夫かな、NPOの立ち上げという最終目標まで達するかな」と不安に思いましたが、2年目は、拠点や具体的な取り組みができてきて、そこにたくさんの住民や関係者が集まってきた。そして、施設長だけではなくて、職員も今回のプロジェクトにアイデンティティを持っていろいろな企画を提案し、実施してきた。その結果、NPOの立ち上げという大きな最終目標に達することができたと思っているところです。

ただ、私は、タコ足配線と申しましたが、タコ足配線は漏電する場合もあったり、維持はなかなか難しい。最初は必要だけど、それをどうみんなで安定したシステムに作り上げていくのか、これからが勝負だし、私も応援していきたいと強く思うところです。」以上

なお、山内さんは、閉店した店も目立ち、活力を失ってきた商店街にさまざまな拠点をつくり、人の行き来を増やそうとする取り組んできたねらいを、「子どもたちにとって、商店街に居場所があることは、幼き頃の原点である『ふるさと』を築くことだ』と言われた。

私は、このような、将来の地域共生社会の希望を抱かせる素晴らしい地域福祉実践に出会うことができたことを、心より感謝したい。アフリカの砂漠の緑化に挑戦するNGOの代表が言ったように、生活の基盤であるそれぞれの地域で、「一本の木を植え続けなければ、砂漠の緑化は実現できない」と言った原点に立ち戻りたいと思いました。感謝。

投稿日 24年01月13日[土] 10:37 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,社会福祉関連

現地で活動する吉村誠司さんが現地の状況、私たちへの期待を伝えてきてくれています。

彼は、ルーテル学院大学の卒業生で、私は、度々石巻市でお会いしました。東日本大震災の発災後、すぐに石巻に着いて、活動していました。災害が起こると、すぐに駆けつけ、必要な支援を始めます。

紹介します。特に彼の最後のメッセージが心に残っています。

VIDEO

吉村 誠司さんの紹介

・NGOヒューマンシールド神戸代表・一般社団法人OPEN JAPAN 理事

通称 助さん、きこりおやじ

・1965年8月 三重県生れ。聖パウロ学園高(全寮制)、日本ルーテル学院大(社会福祉コース)卒業。在学中に、在学生を中心にグループを組織し、フィリピンで台風被害の教会再建やマレーシア、スリランカでのワークキャンプを組織し、また他大学、教会に働き掛けて交流国際NGOを発足した。この頃から困難に直面している人を見過ごさず駆け寄って一緒に歩むという生き方が一貫し、多くの方々に共感を生み出している。

・18ヶ国を自転車等で一人旅しインドで荷物を失い人生が変わる。25歳で国分寺市議会議員にトップ当選。国分寺子ども劇場会員、東京YMCA運営委員、多摩ワイズメンズクラブ会長、国分寺青年会議所副理事長、専務理事歴任(転居の為退会)。95年阪神淡路大震災では、神戸市長田区へ入り支援活動、後日「神戸元気村副代表」になり、仮設住宅等の孤独死を防ぐ24時間の緊急通報システムや子どもケア、動物保護など様々な活動展開し、市政へも提案。97年日本海重油流出事故では、情報HPを神戸から発信(NHKプロジェクトXで紹介)。00年カンボジア対人地雷撤去支援活動開始、03年 反戦活動でイラク入り、バスラ近郊や病院で湾岸戦争で使用された劣化ウラン弾被害の現状調査し医療支援、NGOヒューマンシールド神戸を設立。中越、中越 沖地震、パキスタン、中国雲南や四川省、インドネシア各地震でも活動し、アフガニスタン選挙NGO監視団では難民キャンプへ。12年間(約8年神戸元気村、約4年ヒューマンシールド神戸として神戸で活動し、災害時は、初動救援から曳き起し手法での修復技術なども紹介、被災者生活再建支援法の活用や問題点なども伝える。各地や学校で講演会や防災の講師を務める。 東日本大震災では、発生直後に出発し、翌早朝には宮城県気仙沼、岩手県陸前高田へ入り1週間は初動救援などの活動。石巻災害ボランティアセンターと連携するNPO連絡協議会の立ち上げ協力し、石巻市周辺で活動。(社)OPEN JAPAN理事(2013年3月11日共同代表辞任し、顧問2014,4まで)、旧石巻ボランティア支援ベース”絆”代表を経験。 また、カヌーガイド、長野県森林整備技術者、元立教大学非常勤講師、消防団員であり、車両系建設機械・大型特殊免許などもって、被災地で貢献している。

・下手な手品師を自称している。

●吉村さんの国内外災害支援活動カンパ先

郵便振替口座00980 – 7 – 264796

※吉村誠司さんの活動の詳細を知りたい方は、吉村さんのFBをご覧ください。

投稿日 24年01月11日[木] 1:56 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連

« 前のページ 次のページ »