希望ある明日に向かって歩むぞメッセージ

身近なところで、または海を越えて日々を生きている先輩方や仲間を感じられることが励みになります。心をひとつに…また明日も頑張ります。ルーテルの卒業生であることを幸せに思います。皆さまの無事をお祈りしています。HY

投稿日 20年05月06日[水] 9:44 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

Ichikawa's Office

大学関連

身近なところで、または海を越えて日々を生きている先輩方や仲間を感じられることが励みになります。心をひとつに…また明日も頑張ります。ルーテルの卒業生であることを幸せに思います。皆さまの無事をお祈りしています。HY

投稿日 20年05月06日[水] 9:44 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

ニューヨークで看護師として働く旧友の命が危機にさらされていると知るまで、この事態を本当の意味で我が事として捉えられていなかったかも知れません。不信心者の自分から思わず「彼女のために祈って下さい」と言葉がこぼれました。そしてたくさんの方が応援と祈りを届けて下さり、それぞれの場所で必死に働いていることに励まされました。その間、自分の身の周りもみるみる状況が変わっていきました。一人ひとりに切実に守りたいものがあるはずで、職務上の責任感と個人的な事情の狭間で揺れることも多いと思います。私も、「やるべきことは全てやった」とはとても言えない現状に悩むことがあります。でも「まだ出来ることがある」と思えるのは、幸せなことです。自分の中に、小さいけれどいつでも触れることができる確信があるのは有難いことです。そして「人への思いやり」という座標が示されているのは心強いことです。

少し逸れますが、息子が小学生の時に紀伊半島豪雨のボランティアに連れて行ったことがあります。現場で知って欲しいと思ったのは「助けを呼べることの強さ」であり「それに応えて(あるいは呼ぼうが呼ばれまいが)放っておかない人達がいる」ということです。息子にどこまで伝わったか分かりませんが、これは自分自身にも必要なことだと思いました。私達は支えることには比較的慣れていますが、支えられることにはあまり慣れていなかったり無頓着であったりするのではないかと思います。でも、ルーテルコミュニティには助けを求めても良いし、応えてくれる人・共感してくれる人・祈ってくれる人がいる。そして数十年の時間を越えてそれぞれの思いを繋ぐ絆がある。そのことを、今回改めて感謝と共に実感しました。

迷いながら、毎日があっという間に過ぎていきます。対人援助には、歩みを止めることができない苦しさがあります。どこに向かっているのか見失いそうな時、思い出して言葉にしてみようと思います。「私は今『希望ある明日に向かって』歩んでいます」

Kuda

投稿日 9:43 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

市川研究室で修士課程を修了した藤田孝典です。現在は特定非営利活動法人ほっとプラスという団体で、生活困窮者支援活動をおこなっています。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、保健医療・福祉職、卒業生の仲間たちが奮闘していることを励みにしながら、私たちも仲間の弁護士、社会福祉士、労働組合などと一緒に生活困窮者支援を続けています。

新型コロナウイルスの感染拡大と同時に、経済活動の停止によって、仕事や収入、住宅を失ってしまった方たちからのS O Sが毎日続いています。

リーマンショックや東日本大震災でも痛感しましたが、社会や経済の危機は、常に小さくされ、弱い立場に置かれている人たちから襲いかかります。

今回も日常的に明日への不安を抱える生活困窮者、非正規雇用などの立場の弱い方たちが真っ先に苦難にさらされています。

私たちができることは、その弱い立場に置かれている方たちの隣に居続けること、その声を社会化して政策や制度策定に活かしていくことだと思います。

生存すら脅かされる方たちが今後も増える見込みであるため、4月24日には「生存のためのコロナ対策ネットワーク」を組織し、共同代表に就任しました。多機関連携で相談活動を実施する体制を整備していきます。

卒業生の皆さんの活躍は私の誇りでもありますし、皆さんの活動があるからこそ、もう一歩頑張ろう、という気持ちにさせてくれています。

市川先生たちの薫陶を受けた仲間たちに心から連帯と応援の気持ちを込めてメッセージをお送りします。ともに頑張りましょう。

生存のためのコロナ対策ネットワーク共同代表・特定非営利活動法人ほっとプラス理事・聖学院大学心理福祉学部客員准教授 藤田孝典

投稿日 9:41 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,社会福祉関連

5月初旬、私は、卒業生に以下のメール・ラインを送りました。

「岩◎さんへの皆さんの「励ましメッセージ」は岩◎さんにお届けしました。そして、岩◎さんからのメッセージは、随時、私からの返事とともに、市川一宏研究室に掲載しています。当初は、岩◎さんへの励ましのつもりでしたが、今は、コロナウイルスの脅威にさらされている私たちが、勇気と励ましをもらっています。

そこで、今回は、皆さんの岩◎さんへのメッセージも、私の研究室に掲載し、これを読んでいる卒業生への励ましにできないかと考えています。あまり気構えず、自由にお書き頂けませんでしょうか。何分、私的なブログですので。

「希望ある明日に向かって歩むぞメッセージ」

1.趣旨:コロナウイルスの広がりは、今までの関係を打ち砕き、不安、恐怖、不信、怒りを生み出し、負の連鎖が広がってきています。だからこそ、私は、大切なもの、大切なことを守る決意が必要だと思います。私は、その中に「人への思いやり」を加えたい。コロナウイルスの脅威にさらされている私たちだからこそ、コロナウイルス対応の最前線にいる岩◎さんの働きを応援しつつ、私たち自身も、今できること、今すべきことを考え、実行していきたいと思っています。そしてその思いを分かち合い、結果として、それぞれの福祉現場、医療現場、教育現場、家族を守る家庭で、必死に踏ん張っている卒業生たちを励ましたいと考えています。

2.対象:岩◎さんに応援メッセージを書いて下さった卒業生、教職員、また市川が依頼した卒業生、教職員等

3.内容:たとえば、①近況、②今の思い、③岩◎さんへの卒業生への思い、等、自由に書いて頂ければと思っています。

4.お願い:誤字等を直す場合もあることをお許し下さい。

5.締め切り:特に設けませんが、私としては、連休明けの週末までにお願いできますとうれしいです。

気軽な、自然な思いを書いて頂ければ結構です。お願いします。」

これから、随時掲載していきます。

投稿日 20年05月05日[火] 5:32 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

コロナウイルスの感染が広がる中で、孤立、貧困、虐待等の問題が深刻化しています。しかし、今まで支援を担ってきた人たちも、今はなかなか動けない。しかし、困難の中にあって、何とか継続している活動があるとともに、少しづつ、地域活動も生まれています。ご紹介します。

1.東京ボランティア・市民活動センターは、3月31日から4月3日、都内区市町村ボランティア・市民活動センター向けに「新型コロナウイルス対応に関する緊急アンケート調査」を行い、添付の調査結果を公表しました。( https://www.tvac.or.jp/news/50470 )

2.東京ボランティア・市民活動センターが都内の居場所が受けている新型コロナウィルス感染症の影響の調査結果です。 HTTPS://WWW.TVAC.OR.JP/DOWNLOAD/0149F0DBD0.PDF

6.須坂市社会福祉協議会 感染拡大の不安 電話の相談窓口 新型コロナウイルスの感染が広がる中、須坂市社会福祉協議会は、不安を感じている市民のために電話の相談窓口を設置しました。

須坂市社会福祉協議会が設置したのは「こころちゃんおしゃべり電話」という電話の相談窓口です。

新型コロナウイルスの感染が広がる中、人との交流をする機会が減り不安を感じている人の相談を受け付けようと、今月16日に設置しました。

窓口は平日の午前中、職員合わせて9人が相談に応じるということです。

須坂市社会福祉協議会では、平成5年から1人暮らしの高齢者を対象に相談員が週に1回電話をかける「安心コール」という相談サービスを行っていて、新型コロナウイルスの影響で好きなカラオケに行けなくてストレスがたまる、施設に入っている妻に会えず寂しいなどという相談が寄せられているということです。

新たに設けた窓口では、こうした1人暮らしの高齢者からの相談をはじめ、市民からの相談も受け付けることにしています。

須坂市社会福祉協議会の須山範一係長は「新型コロナウイルスの影響で人と直接話す機会が減ってしまったと思います。誰でも気軽に電話をしてほしいです」と話していました。

「こころちゃんおしゃべり電話」の電話番号は026−248−5606で、受付時間は平日の午前9時から正午までです。『信州NEWS WEB』4月23日

7.最近の活動> 第1に、現在のような緊急時にできることとして、①自宅でできる活動として、マスクをつくり、医療従事者、子どたちや高齢者、障がい者、施設関係者など配布する活動、②今までしていた訪問を電話による安否確認や電話相談に代える、③子ども食堂を休止したボランティアが配食を行う、④学習支援をオンラインに切り代える、⑤サロンの代替活動としての電話連絡、⑥おもちゃや図書の貸し出しのみ実施、⑦散歩を兼ねて手紙や機関紙を届けるポスティング活動、が行われていました。今は直接手を繋ぐことはできなくても、一緒に問題を解決する手段を見つけること、そして今まで築いた絆を寸断することなく、堅持し強めていくために、ICT技術を活用してメッセージを発信するなどのコミュニケーションを考え、実践することに取り組んでみる時だと思います。

8.「TOCOS トコス」 新型コロナに対する緊急対策として、都内に住む外国人の不安や困りごとに対応するための相談センターを開設しました。「TOCOS トコス」という名前です。開設以来電話が鳴りやまない状況が続いています。HTTPS://WWW.METRO.TOKYO.LG.JP/TOSEI/HODOHAPPYO/PRESS/2020/04/16/11.HTMLHTTPS://WWW.SEIKATUBUNKA.METRO.TOKYO.LG.JP/CHIIKI_TABUNKA/TABUNKA/TABUNKASUISHIN/FILES/0000000919/200416_CHIRASHI.PDF

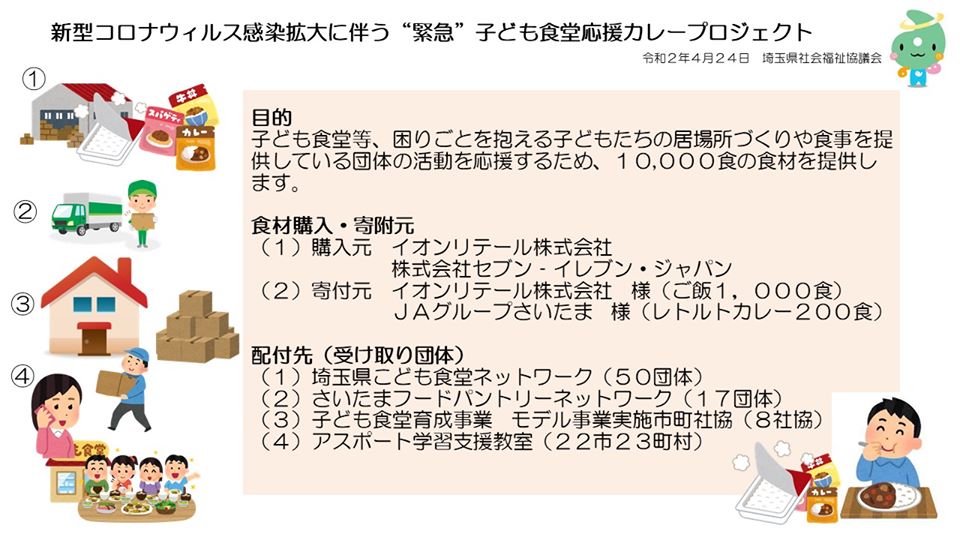

9.子ども食堂への支援

投稿日 20年04月29日[水] 2:16 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

<市川>4/24 「岩◎さん、どうしていますか?東京は、爆発的感染の一歩手前のようだ。院内感染も増えてきました。市川」

<岩◎>日本のニュースは少しづつ届いています。特に医療の現場では、マスクなどの不足、医療体制が整っていないことなどもBBCニュースで見ました。アビガンと言う薬が効くと、楽観視している人が多いようですが、コロナはそんなに簡単な病気ではないと思っています。今、効果的に防ぐには自宅待機しかないのが現状だと思います。みんなが心を一つにしなければ乗り越えらないでしょう。

こんな中ですが、ロック歌手のボンジョビが私の働く病院のために歌を歌ってくれました。

<市川>4/25「岩◎さん、ラインをありがとう。とても厳しい病院の環境の中で、患者を救おうと働かれているあなたの姿は、厳しい現実に直面し、さらに深刻な事態に直面するかもしれない私たちに、勇気を与えてくれます。

今、私たちは、医療崩壊の危機だけでなく、生活崩壊の危機に直面しています。

病院において、さまざまな方法で、患者とその家族に関わり、生活相談に応じている医療ソーシャルワーカー。

ホームで生活している高齢の方々、障がいを持つ方々、子どもたち等々の生活を支えるたくさんの卒業生は、岩◎さんと同じように、福祉を崩壊させないために、自分がウイルスをうつすのではないか、ウイルスにうつるのではないか、ウイルスがホームに入ってきたら住んでいる人たちの生活と命はどうなるのか、不安を抱え、日々のケアで疲労し、ギリギリのところで、踏ん張ってくれています。

在宅の場合も同様です。地域で生活している方々が直面している孤独、貧困、虐待、フレイル、介護、経済・心身機能の低下・失業・介護負担等の問題を抱えています。だからこそ、ソーシャルワーカー、ケアマネジャー、地域福祉コーディネーター、ホームヘルパー等は、訪問する等をして、困難に直面する人々津一緒にこれからを考え、少しでも問題を解決しようとしています。

私は、福祉関係者の働きに心より感謝し、その中にいる卒業生たちを誇りに思っています。そして応援していきたいと思っています。

岩◎さんからのメッセージは、家庭を守っている卒業生を含め、たくさんの卒業生に勇気を与えています。だから、健康に留意して、何としても生き抜いてほしい。

「明けない夜はない」という事実を実現した時に、また会いましょう。

その時を心から待っています。

市川一宏」

<岩◎さん>4/26「今のNYは市民の自宅待機徹底の協力で少しづつ状態は改善の兆候が出てきています。しかし、医療の現場ではまだまだ厳しい状態が続いています。考えさせられる事が多い毎日です。

私は博士論文でドイツの哲学者、ハイデガーの理論に基づく解釈的現象学での研究をしました。今、またハイデガーの「存在と時間」を読み返しています。ハイデガーが死に関しても、また、人間の経験からくる人生に対しての見解もその場に置かれた状況によって変わってくる、と言っています。まさにそれを私も今、経験しています。幸せの意味も人生に対しての有り難さの個人的な定義もこのパンデミックの中では変わってきています。

今まで私が普通だと思いましたいた事が今では普通でなくなり、幸せと思っていた事が幸せではなくなし、反対にこんな些細なことでも人間は幸せを見出し、人生の意味をも感じます。そうやって昔から哲学者は人間の生きる意味を考えてきたのでしょうね。今、それがとてもわかります。コロナは無差別に人間を襲います。若い人にもです。私はアメリカで言うHealth Care Proxyと言う、自分の健康や医療に関しての決定権を決る代理人を夫にして、DNR/DNI (心肺蘇生しない、気管挿管しない)と胃瘻はしないに、サインをしました。

これからは神様から頂いら命をどうやって活かすかも考えて行くべきです。そして、最後は神様が決めてくださるので、私は最前を尽くして神様に後はお任せしようと思います。悲しいかな、これが最前線で働く医療従事者の人生科も知れませんね。そして、毎日、朝が訪れることにも感謝をしつつ、毎日が始まる事にも有り難さが一杯です。先生も、どうぞお身体を大切になさってお過ごし下さい。

最後に、これからは地域/コミュニティが最大の焦点になってくると思います。弱者を擁護するソーシャルワーカーの働きが不可欠な社会のなります。私もルーテルファミリーの一員として、今後の社会を担うルーテルの卒業生を応援しています! みんなで心を一つにして頑張りましょう! 」

<市川:卒業生へ>同期を介して私に岩◎さんのラインが届き、始まった彼女への応援メッセージでしたが、今は、私が励まされています。さまざまな困難が予想される今、覚悟をもって、大切な人、大切なことを守っていく覚悟を強めることができました。岩◎さんが言うように、「みんなで心を一つにして頑張りましょう! 」

投稿日 20年04月26日[日] 10:24 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

<市川>16日の朝、岩◎さんからメールが来ました。3つのメールです。日本は12時間早いですので、看護師の仕事から帰り、私たちにメールを書いてくれています。感謝を持って、掲載します。岩◎さん、ありがとう。そして、くれぐれも健康に留意して下さい。

<岩◎>①「市川先生、改めて、沢山の仲間からの応援メッセージをありがとうございました。応援してくれる仲間がいると思うと心強いです。

こんな生活にも少しずつ適応してきて、客観的に色々なことを考えることができるようになりました。私の働く心臓外科ICUがコロナの患者さんの激増と共にあっという間にCOVID ICUになってしまいましたが、その時に、病棟内の患者さんを見て、ほとんどの患者さんがマイノリティー(ヒスパニック系とアフリカンアメリカン系)だと言うことに気が付きました。60%以上がヒスパニック系、35%以上がアフリカンアメリカン、5%以下が白人でした。病院がハーレムに近い場所にあることも関係しているのかな、と思ったのですが、どんなに患者さんが入れ替わってもこの比率は同じでした。

先週、NY市長とNY州知事の会見で、コロナの患者さんはマイノリティーが人口の比率に比べて圧倒的に多いとのこと。私が考えていたのと同じで、NY州とNY市内のどちらも、ヒスパニック系がだんとつに多く、それに続いてアフリカンアメリカン系が多い、との統計が出されました。それは、低所得地域で生活する貧困からくる、教育が十分でない、また、貧困で健康を守れない人たちや、自宅での仕事ができるホワイトカラーの白人とは反対にブルーカラーで仕事に行かなくてはいけない低所得者層が関係しているのです。ブルーカラー労働者としては、デリバリーの人、タクシー運転手などなど様々ですが、貧困が関係しているとのことでした。他の州でも同じく、シカゴでは圧倒的にアフリカンアメリカンのコロナの患者さんが多いので、同じことが他の大都市でも言えると思います。

NY市長はこれから、低所得地域を中心にコロナのテストを行うとともに、保健師やソーシャルワーカーが地域で活動してコロナの増加を防ぐような対策を始めるようです。アメリカは日本よりはコミュニティの中でお互いを助ける、と言う概念がとても薄いです。反対に、ドイツでは地域の医師が自宅を訪ねて市民の状況を把握し、教育をしながら状況が悪くなったら病院との連携をすることも行っていると聞きました。これからは、お互いが地域で助け合うことが、このコロナに関しても大切になってくるようです。先生のおっしゃっている地域でのネットワーク作りがもしかしたらこれからは日本でコロナを防ぐ大切な役割になってくると確信しています。

また、今後、日本のでのコロナ対策として、看護師の確保、マンパワーの不足、医療の体制が大きな焦点になってくることも考えられます。アメリカでは医療崩壊が起こっていますが、なんとか持ちこたえているのが、医師と看護師の連携・チームワークのバランスが取れているからです。

私がアメリカで看護師をして一番日本と違うなと思ったことは、看護師の自律性です。アメリカの看護師は看護師としての独自の意思決定があり、それを医師が尊重してチームとしてのバランスが取れています。例えば、今の状況で言うと、患者さんの部屋はネガティブ・プレッシャー(陰圧)の個室の隔離室になっていて、多くの人がコロナに感染しないように、限られた人だけが部屋に入ることにしています。その限られた人とは、看護師やポータブルのレントゲンを撮るレントゲン技師、人工呼吸器を扱う呼吸器専門のセラピストです。患者さんの部屋のドアがガラス張りになっていて、部屋の中が見えるので、医師が部屋に入ることなくガラス越しに患者さんを見て、看護師からの細かい情報や看護師の判断を仰ぎ、看護師と医師が対等に話し合い、患者さんの治療方針を決めます。

看護師も看護師としてのできる範囲が広く、動脈血ガスを採取してそれを病棟内にある機械に自分でかけて、その結果を見て、看護師が自ら人工呼吸器のセッティングを変えたり、または、変えることを医師と相談します。状況によっては看護師が自分で判断し、処置をして、それから医師にそれを報告し、医師に後から指示書を書いてもらうこともあります。

技術的なことは、中心静脈カテーテルと言う大きな静脈に入るカテーテルやスワンガンツカテーテルと言われる心臓の中に入って心臓の状態を見るカテーテルの抜去、または気管挿管の人工呼吸器の管の抜去も看護師が行います。そのため、医師がわざわざベッドサイドまで行ってやらなくても良いことが多く、少ない数の医師だけでも沢山の患者さんの治療方針の決定や指示書を出すことなど、医師としての業務に専念できます。そのような絶妙なチームワークが今の医療の現場を保っています。

情報を集めて、根拠に基づき自分の意見をはっきり言うことを私も学びましたが、日本に帰ったら空気が読めなくなって、やっていくのが難しくなってしまうかも知れません(笑)

今後、これからの医療の在り方や地域包括支援の部分でも多くなり、変化が起こってくることが予想されます。私たちはコロナで大打撃を受けていますが、NYの知事が「ニューヨーカーは強く、賢く!」と言っているように、これがもしかしたら、みんなが心を一つにして、良い未来へのドアを開けてくれることになるかも知れません。

私たちの未来のためにもお祈りください。

岩◎」

16日日本時間で11時頃

<岩◎>②「ソーシャルワーカーが今、本当に地の塩、世の光となる時代になっています。とても大切な役割を持っていますし、これからの日本を左右するとも思えます。これ、現場からの声です!

取り急ぎ。 岩◎」

<岩◎>③16日第3信 「市川先生、明日の勤務に備えて、就寝の時間になりましたが、少し、お伝えしたいことがあります。

今、自宅待機が続き、子供も大人も家にいて、そのために仕事がなく、収入が途絶えて苦悩しているNY市民、特に低所得者が沢山います。悲しいことに、そのために、今、ドメスティックバイオレンスが増加しています。信じられないかも知れませんが、NYの貧困層の子供は学校給食に頼って栄養のバランスがかろうじて取れている状況です。NY市長が最後までパブリックスクールを閉鎖しなかったのは、児童の生活と栄養の不足と危険が懸念されたからです。

今、NY市内では、公的サービスの必要さがとても見直され、不可欠となっています。

コミュニティの包括サービスがどれほど大切かを身をもって実感しています。

岩◎」

投稿日 20年04月16日[木] 12:19 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

卒業生の皆さんへ

皆さん、お元気ですか。コロナの猛威は凄まじい。どうぞ、くれぐれも健康に留意してください。

<市川>さて、遅れて届いた卒業生からの応援メッセージを再度岩◎さんに送りましたら、以下のメールが届きました。私がメッセージを送って、少し時間が経ったので岩◎さんが体調を崩したのではないかと心配していましたが、無事がわかってほっとしました。

<岩◎>4日「応援メッセージをありがとうございます。懐かしい名前があり、嬉しく読ませていただきました。3日間連続の12時間勤務が終わり、ほっとしていますが、身体にはかなりこたえます(笑) 今の状態は悪化していませんが、良くもなっていないので、このままこの状態が続きそうです。私もこの新しい環境に少しづつアジャストしてきていて、仕事と休養のバランスなども取れてきています。同僚が体調不良やコロナの症状で次々に仕事に来れない中、私の健康は守られていますので、ご安心ください。」

<市川:卒業生へ>岩◎さんの踏ん張りに感動するとともに、彼女の生き方に励まされます。同様に、卒業生の多くは、直接相談やケアを行い、まさにギリギリのところで踏ん張ってくれています。高齢者や障がいをもつ方が生活しているホームで働いている卒業生、医療現場で患者の相談に応じ、治療後の患者の復帰を支援している卒業生、地域で生活する高齢者や障がいをもつ方を支援する卒業生、子育て支援を行っている卒業生、生活困窮者を支援している卒業生など、その働き場は多様です。彼らは、仕事の中で、自分がコロナウイルスに感染するのではないか、また利用者にコロナウイルスをうつすのではないか、家族や友人への感染の危険性はないかと心配し、不安と緊張の日々が続いています。でも、彼らの働きがなければ、その方々の生活が成り立ちません。

今は、社会福祉を支える卒業生たちの繋がりが大切だと思います。そして、その輪が、保健医療福祉の様々な分野で働く方々に広がり、互いに辛い思いや苦労を理解し合いながら、支え合って、明日への希望を生み出したいと思っています。

落ち着いたら、また皆と会いたいね。

<追加>岩◎さんからの当日のメッセージです。 「マスクなどももちろん足りないのですが、病院で使うN95と言うコロナのウイルスを通さない特別なマスクがFront lineでは必要なので、どうぞ、心配して物資のサポートはされなくても大丈夫です。今は足りないなりに、使い回しなどでやりくりしています。色々なお気遣いをありがとうございます。今は祈りがどれほどパワフルかと言うことを実感していますので、どうぞ私たちことを心に留めていてください。ありがとうございます。

こちらの状態などがわかる記事とニュースで報道された動画を添付いたしました。これはNY市内のクイーンズの病院のことですが、どこも同じ状態です。参考までに。https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52137160 https://www.cnn.com/2020/03/31/us/coronavirus-medical-shortages-us/index.html

投稿日 20年04月14日[火] 9:09 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

<市川>4月2日午前8時、同期を介して、ニューヨークにいる卒業生の岩◎さんよりラインが届きました。私の卒業式のメッセージや卒業生への呼び掛け文を読んで、涙したこと、心が癒やされたこと、そしてニューヨークにおける医療現場の厳しさが書かれていました。

私は、早速、今でも繋がっている卒業生に対して、以下のメール・ラインを送りました。

<市川><岩◎さんへの応援メッセージの依頼>

「こんにちは。

さて、1992年度岩◎さんから、ラインが届きました。励ましのメッセージを送ろうと思います。

「私は今、マンハッタンのMount Sinai Hospital と言う大きなhealthcare system の中の一つのHospital のCOVID ICUで働いています。3日前ですでにMountSinai System の全部の病院での死者が187人に上り、今日の時点では死者の数がもっと増えていると思います。霊安室も一杯でご遺体を置く場所もありません。ICUベッドもICUナースも足りないし、人工呼吸器も足りません。私の働くICUでは<省略>まさに、戦場下です。数週間前までは普通に生活をしていたのに、人間の生活ってこんなにまで急に変わってしまうのですね。自分の身を守るためのマスクやガウン、フェイスシールドなども不足して、自分の身も守れません。こんなに時ですが、いつも私が神様に願っていたこと「神様のために私を用いて下さい」と言うことが、もしかしたらこれなのかも知れません。・・・・・。」

励ましの気持ちを伝えたい卒業生は、私個人に100字以内のメッセージを送って下さい。今週末には、まとめて送りたいと思います。」

そのメール・ラインを受けて、私にたくさんの励ましのメール・ラインが届きました。4日の午後、それをまとめて岩◎さんに送りました。私たちの思いを込めて。

今日5日に、早速、岩◎さんからメールが届きました。

<岩◎>「市川先生、

ルーテルの皆さんからのメッセージを一つひとつ大切に読ませて頂きました。涙が止まりません。皆さん、本当にありがとうございました。

そして、多くの方の祈りに支えられて私の毎日があるのだと思いました。皆さんの祈りを大切にこれからも頑張っていきます。どうぞ、これからも私たちのために祈ってください。

今の時点で、NY市内でのコロナ患者さんの死者が2600人以上にのぼりました。まだまだ、上昇のスピードが衰えておらず、今後2週間後あたりにピークが来ると言われています。

統計からみると、病院にコロナで入院した3分の2の患者さんは後遺症があるにしても自宅や施設に退院しています。その反面、3分の1の患者さんは重篤な状況になり、ICUで治療されているか、または亡くなっています。重篤患者さんの増加に伴い、私の病院ではICU病棟が70床以上にまで増やされました。<省略>お年寄りの患者さんの数も多いのですが、若くて既往歴の全くない健康な30歳代、40歳代の重篤なコロナの患者さんも増えており、自分は若いから大丈夫だということはコロナに関しては通用しない恐ろしさがあります。

<省略>

ご存じのように病院のベッドが足りず、コンベンションセンターや海軍の船が病院としてコロナでない患者さんを収容していますが、今、一番深刻なのは看護師、医師不足です。特にICUの看護師が不足して、私たちICUナースは通常の2倍の量の患者さんを受け持っており、同僚たちもオーバーワークで次々に体調を崩していっているので、これからは体力勝負となってきました。

看護師、医師不足を解決するために各州で、免許を持っていて今は臨床で働いていない看護師や医師のリクルートも始まり、定年退職した看護師や医師にも現場に戻ってきてもらるようにしています。最悪の場合、看護学生や医学生の導入もバックアッププランとして考えられています。

医療従事者の不足もちろんのことながら、人工呼吸器やその他の医療器具の不足も深刻な中で、この状態が続けば患者さんのトリアージをして、助けられる命を選択して治療を行っていかなくてはいけないことになるかも知れません。それだけは避けたいと願っています。

患者さんの看護を通して見えない敵、コロナの怖さを見せつけられていますが、問題なのは効果的な治療がないことで、今は、防ぐことだけが多くの人の命を救うことにつながっています。日本でも、医療関係者が日本でも数週間後にアメリカのような状況になってしまうこともあるかも知れない、と言っておられますが、確かにその危険はあるかも知れません。ですから、今、一人ひとりができること、他人事とは思わずに外出自粛、自宅待機などを守っていくことで、アメリカのような状況は防げると思っています。

皆で心を一つにして生きていく時になりました。

私も皆さんの祈りに支えられて頑張っていきます。

また、近況をお知らせします。

本当にありがとうございました。

岩◎」

<市川:卒業生へ>今回の呼びかけを通して、私が感じたことは、以下の通りです。

1.私がメール・ラインを送った卒業生の多くは、相談やケアを行い、まさにギリギリのところで踏ん張ってくれていること。例えば、生活しているホームで働いていたり、医療現場で一般の患者の相談に応じ、また治療後の患者の復帰を支援している卒業生、訪問をして、高齢の方や障害をもつ方を支援する卒業生、子育てに関わる支援を行っている卒業生、生活困窮者を支援している卒業生がいます。彼らは、仕事の中で、自分がコロナウイルスに感染するのではないか、また利用者にコロナウイルスをうつすのではないかと、不安と緊張のただ中に置かれていること。でも、彼らの働きがなければ、利用者の生活が成り立たないことも事実であり、緊張の日々が続いていること。

2.それゆえに、自分のことで精一杯なことは、十分理解できること。

3.このように献身的に働いている専門職に対する社会の配慮、応援、理解が乏しい言動や動きが散見されること。

4.卒業生には家族がおり、小さい子どもを含めて、養育していかなければならないこと。また、親の介護の責任がある卒業生もいること。家族にウイルスをうつさないか、心配は尽きない。

5.ウイルスの感染によって大きな影響を受ける子どもを必死で守っている何人もの卒業生がいること。

私は、それぞれの卒業生の働きに心から感謝し、それぞれの生き方に敬意を表します。

確かに、コロナウイルスの広がりは、今までの関係を打ち砕き、不安、恐怖、不信、怒りを生み出し、負の連鎖が広がってきています。

だからこそ、私は、大切なもの、大切なことを守る決意が必要だと思います。私は、その中に「人への思いやり」を加えたい。そして、今回の卒業生との絆を、これからも大切にしていきたい。絆を寸断されるのではなく、より強めたいと思っています。そのためにも、皆には、何としても罹患せず、生き抜いてほしい。

非力な私ですから、それぞれの悩みや痛みを聞く役割しか担えません。しかし、卒業生とこれからも歩んでいく可能性を模索し続けていきたいと思っています。一緒に明日を切り開いていきましょう。

投稿日 20年04月05日[日] 9:02 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連