卒業生の吉村誠司さんが表彰されました。

吉村さんは、被災地支援のプロフェッショナルです。彼には、いろいろ学ばされます。吉村さんから、以下のメールが届きましたので、お知らせします。

昨年の台風19号千曲川決壊被災地での救助活動が知事表彰されました❗下記記事です~吉村

https://lin.ee/WcswvPl?utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=non

Ichikawa's Office

カテゴリ無し

吉村さんは、被災地支援のプロフェッショナルです。彼には、いろいろ学ばされます。吉村さんから、以下のメールが届きましたので、お知らせします。

昨年の台風19号千曲川決壊被災地での救助活動が知事表彰されました❗下記記事です~吉村

https://lin.ee/WcswvPl?utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=non

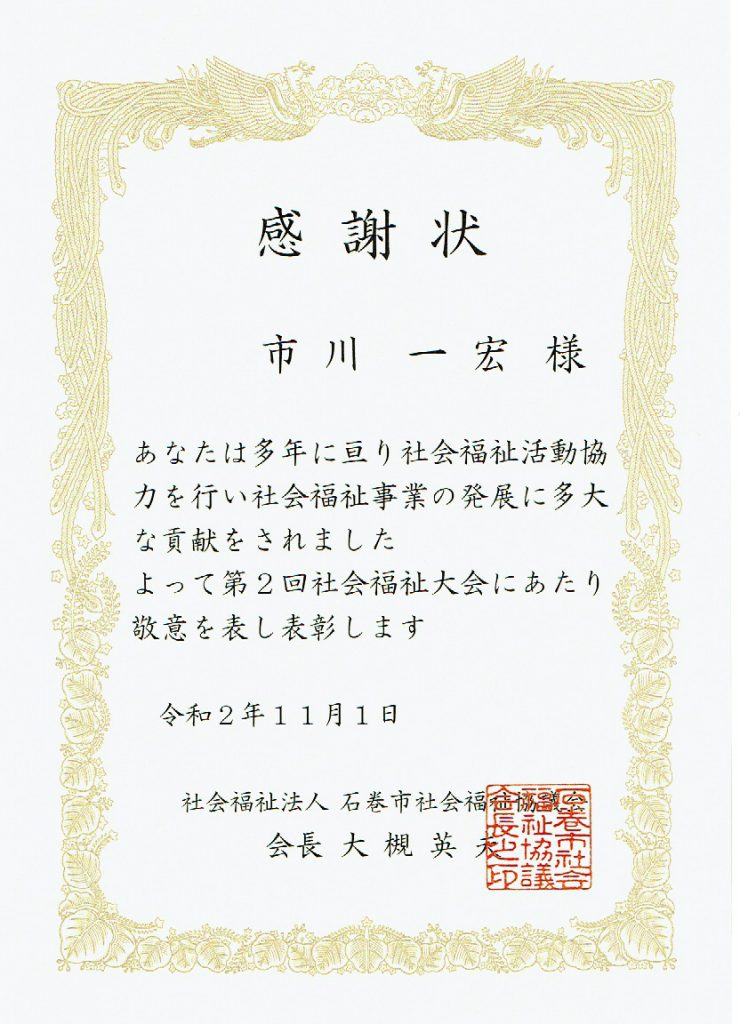

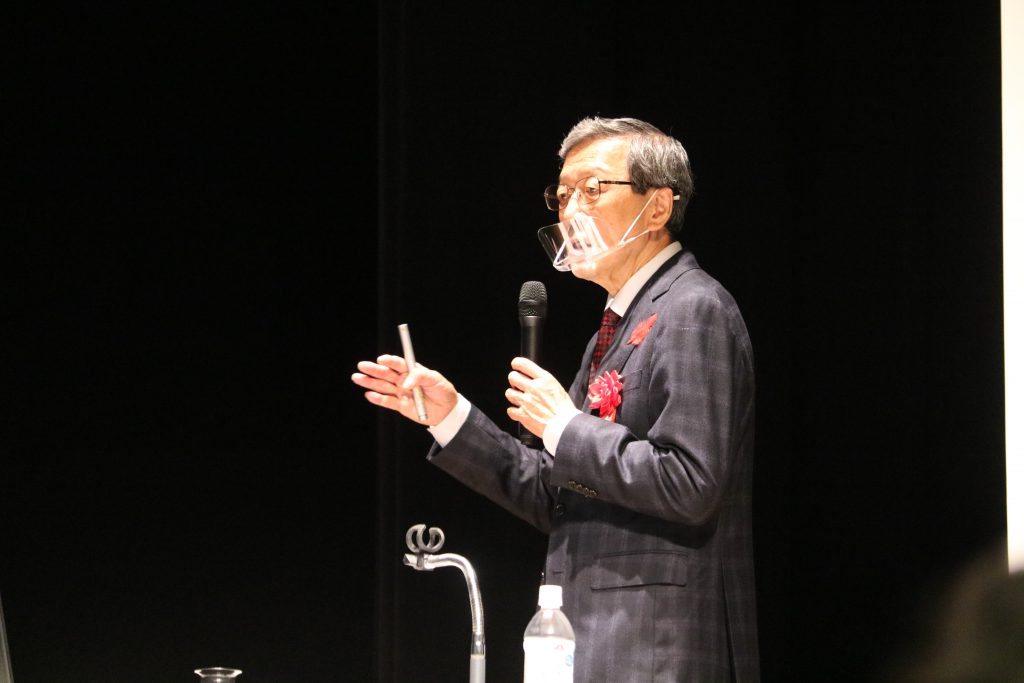

2020年11月1日(日曜日)、石巻市社会福祉協議会第2回社会福祉大会が、石巻市河北総合センタービッグバンで開催され、私は感謝状を頂きました。

ふりかえって、2011年3月11日の東日本大震災の後より、私から願い出て、社協のボランティアセンターアドバイザー、地域福祉アドバイザーの役割を与えて頂き、たくさんの方々と、石巻市における地域福祉実践を話し合いました。大槻会長は私の恩人で、私にアドバイザーとして関わる機会を与えて下さいました。また石巻市地域福祉活動計画の策定のために、何回も、作業委員の渋谷さんをはじめとする社協職員と話し合いました。彼らは、私の親友です。また、現実の状況を把握し、活動しておられるたくさんの住民の方々にお会いしましたが、皆さんが私にとって教師でした。

前日、門脇地区、大川地区を訪問しました。震災遺構として保存されることになった、門脇小学校と大川小学校を訪問しました。

大きな被害を受け、大震災の津波がもたらした親族や知り合いとの別れ、住居や財産の喪失等の決定的な困難状況にあっても、石巻の方々は、希望を見出してこられました。また何人もの方々が避難所→仮設→復興住宅という生活を経験し、その生活をたくさんのソーシャルワーカー・医師・保健師が支えていました。そして、石巻市の今があると思います。そのことを学ぶ機会が与えられたことに、私は心より感謝しています。

今、コロナの感染の拡大により、全国で、全世界で、経済不況が今後も深刻化しています。失業者が増え、貧富の差は拡大し、自殺者も増えていくことを、私は恐れます。このような事態に直面して、行政や社協がどのような役割を担っていくのか、問われていると思っています。私自身も問われています。 しかし、忘れていけないことがあります。石巻の方々は、とてつもない被害に会いながら、その解決を目指して今があることを。

私は、2020年の3月に任を終えるまで、年に数回、石巻市を訪れ、社協、行政、住民の方々と地域福祉実践を考え続けてきました。その経験から、諦めないこと。できることから始めることを学びました。その学びを、コロナ禍における地域福祉活動を考えるために活かしたいと思っています。

2020年10月29日(木曜日)、前川練馬区長に、答申を手渡すことができました。委員の方々と事務局の努力の成果として、現実に根ざした積極的な提案がなされています。具体的な内容は、練馬区のHPに掲載されています。

ルーテル学院大学大学院サテライトキャンパス講座[ZOOM講座]を、三鷹ネットワーク大学と共催で開講します。10月30日・11月6日・13日・20日・27日・12月4日・11日いずれも午後6時30分より8時50分

詳細は、下記のページでご確認できます。https://www.mitaka-univ.org/kouza/C2031700

なお、人数の制限がございますので、ご了解下さい。

今年は、新任研修を集合研修として行うのではなく、社会福祉総論「地域福祉の支え手としての民生委員・児童委員」という講義を行い、撮影をしてDVDにして配布することになり、私は都民連よりご依頼を受けました。

確かに、新型コロナ感染症により、従来の民生委員児童委員活動は、休止を余儀なくされましたが、その役割が大きかったことを再確認した数ヶ月でした。

そこで、講義では、まず民生委員児童委員制度の歩みを以下のように列挙し、歴史的背景に基づいて説明しました。

<民生委員児童委員制度の歩み>・1917(大6)年:岡山県に「済世顧問制度」が発足・1918(大7)年:大阪府にて「方面委員規定」公布・1928(昭3)年「方面委員制度」が全府県に普及・1936(昭11)年11月13日方面委員令制定・公布・1946(昭21)年民生委員令公布・1947(昭22)年児童福祉法公布(民生委員は児童委員に)・1948(昭23)年民生委員法制定・公布・1955(昭30)年民生委員・児童委員協議会を組織・1968(昭43)年「在宅ねたきり老人実態調査」を実施・1985(昭60)年「在宅痴呆性老人の介護者実態調査」・2000(平12)年民生委員法名誉職規定削除・2001(平13)年児童福祉法改正(主任児童委員法定化)・2006(平18)年<民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さない運動>を全国展開・2017 (平29)年創設100周年

ついで、孤立、貧困、虐待等の今日の生活問題を示し、それらに対応してきた民生委員児童委員の役割を、民生委員制度創設100周年活動強化方策に基づき、以下のように整理しました。①地域に散らばるアンテナ→福祉問題の早期発見(発見者)/情報の提供(提供者)、②住民の生活全体を支えるために、保健医療福祉関係者、ボランティア団体、住民との連携(協働者・連携者)、③救急車型活動→つかんで離さない(つなぐ専門家)、④繰り出し梯子→新たなサービスの開拓(開拓者)、⑤利用者と住民の代弁者(受けとめる専門家、⑥住民の福祉理解を促進する福祉の土壌づくり→問題を見つめる機会を(啓発者・普及者)→住民自身が自分の問題として地域における福祉を考える機会の提供

そして、結論として、「令和2年東京都民児連合会会長メッセージ」に基づき、今、大切なことは、「何を求められているか」「何をしたいか」「何ができるか」であるとまとめました。

○ご自身やご家族の安心と安全を念頭に置きましょう。地域に出て活動する際は、くれぐれも環境を踏まえ体調と相談し、感染防止対策に努めながら無理のないように、また相手の方の体調にも配慮しましょう。

○ 感染者やその関係者、医療従事者や外国人の方々等に対する差別・偏見・いじめ・誹謗中傷は許されません。人権への配慮に十分留意しましょう。

○ 気がかりなことは一人で抱え込まず、民児協の仲間や行政・関係機関、支援ネットワークなどとつながりましょう。

○ 住民の方々への直接の訪問ができない代わりに、電話やファクス、メール等のほか、例えば手紙や往復はがきを活用するなどアイデアを出し合ってみましょう。

○ 定例会が行えない場合、例えばメールや SNS、電話連絡網を使うなどして普段よりも意識的に連絡を取り合いましょう。とりわけ新任委員さんの活動を支え合いましょう。

○ この機会に、災害時にも資するよう委員同士、そして地域をもつなぐ複数の手段を検討し活用してみましょう。

☆これまでに築いた住民との信頼関係やつながりを何とかつないでいこうと、各地区では工夫を凝らしながら、様々な実践が始められています。都民連の資料等、参考に可能性をご検討下さい。

新型コロナウイルスはすべての人の生活に影響を与えています。こ れまでできていたことや、やりたいたいことができなくなる、いま までの生活様式を変える、いままでの仕事の仕方を変える、人との 距離をとる、人との関わり方を変える、人と関わらない・・・とさ まざまな「変える」「変わる」を今まさに経験しています。新型コ ロナウイルスに「感染しないため」に。

------

先日、以下のような話をとある大学の先生から伺いました。

------

「私のすんでいる地域はいわゆる“田舎”です。先日、母子家庭のお 母さんが新型ウイルスに感染しました。お母さんと高校生の娘の世 帯です。それまでその地域では新型コロナ感染者は出ていなかった のですが、このお母さんが感染したことによって起こったこ と・・・それは「うわさ」による地域からの差別・排除でした。 “田舎”に暮らしたことがあればわかると思いますが、住民の間では 『どこどこの誰々さんはどんな仕事をしていて、子どもはどこの学 校に行っていて・・・』とプライバシーが住民の間ですぐに共有さ れてしまいます。うわさも含めて。結局、その母子はその地域で暮らしていくことができなくなり、 引っ越しを余儀なくされました。」

------

この話を聞いたとき、とても大きな衝撃・悲しさとともに、地域に 暮らす人びとの「恐さ」に、私たち福祉に携わる人間は目をそらし てはいけないと思いました。そもそも感染してしまったことは罪なのでしょうか。私たち(ソーシャルワーク専門職養成教育界隈)はこれまで、「地 域」や「地域住民」像をキラキラしたきれいで理想的な一面だけを 切り取って伝え過ぎていやしないか・・・(自戒の念です)

------

いま、「地域共生社会」という政府の政策理念のもとで社会福祉士 等の国家資格養成教育の内容も見直されることとなりましたが、 ソーシャルワーク専門職の養成に携わる人間は、国の政策理念がど うであれ、すべての人が持っている「個」を大切にし、多様性を認 め、「社会的つながりが弱い人」「つながることができない人」 「つながりたくない人」「つなぎたい人」などいろんな考え方の人 たちがいることを認めた上で「共生」を考えなければならないと思 います。そして、社会で弱い立場にある人が差別(うわさ)され、 抑圧(いやがらせ)され、排除(引越し)される状況を良しとせ ず、変えようとするソーシャルワーカーを育てなければならないと 思っています。このスタンスは「変えてはならない」「変わっては ならない」ものでしょう。

------

新型コロナウイルスを正しく恐れる事はとても大事なことですが、 もっと恐れるべき「こと」が起こっています。それはソーシャル ワーク専門職養成にとって極めて重要なイシューであること、そし て私たち福祉に関わる人間はこのイシューにもっと敏感にならなく てはなりません。そのために私もがんばろうと思います。

小森 敦/日本ソーシャルワーク教育学校連盟事務局(日本ルーテル教団北見教会と繋がりのある方です:市川より)

投稿日 20年09月30日[水] 6:38 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,教会関連,社会福祉関連

静岡にある「やまばと学園」が毎月発行する「やまばと」(2020年10月1日)に原稿を投稿させて頂きました。

やまばと学園は、静岡県牧之原市にある社会福祉施設です。牧師長沢巌先生がリーダーとなり、「地域に仕える教会」の目標を掲げ、重度知的障がい児の施設建設に取り組まれました。施設運営にあたっては「ともに生きる」や「施設民主主義」などキリスト教精神を土台にしつつ、「他者との対話」を重んじる方針を貫かれました。私は、青春時代、長沢巌先生の『にじを仰いで』を読み、福祉が目指すべき姿を学びました。やまばと学園は、現在、障がい者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、通所サービスを実施しています。

なお、やまばと学園との関わりをたどりますと、1985年8月に学生と共に、やまばと学園にボランティアに行った時にさかのぼります。ただ、宿泊していた晩に、日航ジャンボ機が墜落したことを知り、衝撃を受けました。ジャンボ機は、エンジントラブルを起こし、私たちがいた学園の上空近くを飛行していたと聞きました。

「新型コロナウイルスの広がりは、今までの関係を打ち砕き、不安、恐怖、不信、怒りを生み出し、負の連鎖が広がってきています。だからこそ、私は、大切なもの、大切なことを守る決意が必要だと思います。私は、その中に「人への思いやり」を加えたい。そして、コロナウイルスの脅威にさらされている私たちだからこそ、今、すべきことを考え、今できることを実践していきたいと思っています。

<自らの働きを問い直す>

そのために、まず、私たちが、日々の働きの意味を問い直すことが必要です。確かに、コロナウイルスによって、様々な支援が止まりました。その結果、大切なFACE to FACEの関わりができにくくなってきました。そのことによって、互いの心の交流ができなくなり、支援してきた方々が寂しさのただ中に置かれてしまったならば、今までの関わりが大切であったことを意味します。何としても関わりを再生するか、それに代わる行動を生み出していかなければなりません。

私には、たくさんの教え子がいます。今、病院は、院内感染に敏感になっており、面会を制限しています。ガンセンターに勤める教え子は、家族と会いたがっておられる入院患者の方々と、見舞いに行きたくても行けずに病院の外からずっと病院を見上げている家族や友人の方々との関わりをどのように繋いでいくか、患者の傍らにいて、日々苦闘しています。私たちは、何をすべきか、コロナに問われているのではないでしょうか。

<希望の光を灯す>

お金を失うと生活の危機、名誉を失うと心の危機、希望を失うと存在の危機と言われます。私たち福祉の担い手にとって、大切なことの1つは、希望を失わないこと。

私は、『「おめでとう」で始まり、「ありがとう」で終わる人生〜福祉とキリスト教』(教文館)という書籍を出版しました。誰もが神様から祝福され、命を与えられた。誰もが神様から祝福され、命が与えられた。神様から愛された命を皆で大切にしていきたい。また、老いて亡くなる時に、私は世話になった人に「ありがとう」と言うことが、私の最後の役割と考えています。また、「ありがとう」と当事者が言うことができる環境をつくることが、医療や福祉従事者の仕事ではないでしょうか。

「あんなに人に迷惑をかけてまで生に執着するなんてエゴだ」という言葉を聞きますが、懸命に生きている人が放つ光が忘れられている。共に明日に向かって日々歩んでいく先に、希望の光が見えていると思っています。

<これからの勝負は、コミュニティをどのように再生するか>

今、孤立、貧困、虐待、自殺、認知症や要介護状態にありケアを必要とする人々が着実に増加しています。しかし、これは今に始まったことでなく、今まで見て見ぬふりをしてこられた現実が深刻になり、明らかになったと考えることが正しい。ならば、より多くの方と協働して、その防止と対応に取り組む機会が生まれたと考えたい。そして、生活の拠点であるコミュニティを再生しないと、コロナの予防・対応もできません。感染を恐れ、罹った人の非難・排除、最前線で対応している医療や福祉従事者に及ぶ中傷は、互いの存在を認め合ったコミュニティがいたる所で寸断されている証拠。ならば、様々な関わりの方法を開発し、地域にある資源を掘り起こし、相互の関わりを取り戻すことが急務であると思います。困難が深まる今、私たちは、覚悟をもって明日に歩んでいきたい。」

不意に、思わず引き込まれてしまう会話に出会う時があります。

その時は、ルーテル学院大学大学院・三鷹ネットワーク大学共催の「新型コロナウイルス時代の地域ケアを考えるトークセッション」の企画調整、卒業生等による「希望ある明日に向かって歩むぞメッセージ」の依頼等で疲れ、ソファーに横になって、NHKの<ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜(6)「新しい風」>を見ている時に突然来ました。

その第6回は、中規模な病院の女医である真野千晶(貫地谷しほり)が、乳児を抱え、無関心な夫に絶望し、一人で子育てをして追い詰められている20歳代前半と思われる患者さんに、どのように接したらよいか、悩みながら、共にあろうとする内容でした。

真野医師が実家に戻り。母親に「お母さん 患者さんでね 生後5ヶ月の赤ちゃんを抱えて 大変な人がいるの。家庭にも問題があって 私 なんて言ったらいいのか 分からなくて・・・」と聞いた時に、母親が何気なく返した言葉です。

「人生はつらいことがたくさんあるわ

でもね つらいことって そう長く続かないのよ

長く生きていると だんだん そういくことが分かってくる

だから 悩んだ時は 焦らず ただ立ち止まる

立ち止まっていると 本当の自分の気持ちが見えてくる

そしたら いつの間にか 新しい風が吹くのよ」

真野医師は、その患者さんに伝えました。「少し休んで 心が落ち着いたら 自分の心に問いかけてみて下さい。自分がどうしたいのか」

2020年9月、本研修を行った。例年とは異なり、本年はコロナウイルス感染予防のために、ZOOMのよるビデオ動画を配信することで、今までの研修を基礎としつつ、教材を作り直し、ほぼ1日がかりの録画を行った。

プログラムは以下の通りである。

1.「これからの地域福祉と主任介護支援専門員の視点」(講義) ①今日における社会福祉問題の所在、②介護保険を含む今日の社会福祉政策の動向、③展開されている特徴ある地域福祉活動、④コロナ禍における福祉施策及び活動の現状と課題

2.Q1.家族の介護態勢の検討、Q2.理解促進問題の解答(自己学習)と解答の確認

3.「地域福祉を進める専門職の目指す方向」(講義) ①社会福祉の援助体系、②社会福祉士・介護支援専門員等の専門職の現状、③地域援助の内容、④高齢者虐待の現状と支援の専門性

4.Q3.高齢者虐待事例の検討、Q4.在宅の一人暮らし高齢者が認知症を発症した事例の検討(自己学習)

5.4.の解答(録画配信)

6.地域資源と協働の可能性ー地域ケア会議を中心に(講義)

7.明日の地域社会を描くー被災地の復興は、私たちの未来である(講義)

確かに、教材の作成には、膨大な時間がかかる。また、受講生の雰囲気を見て理解することはできず、補足もできないので、不安はある。一括して受け止める受講生の質問と評価を待つことになる。但し、様々な可能性も期待されると思っている。後は、技術革新に、私の能力がついていくか、私自身の理解力との折り合いをつけることになるであろう。

現在、私はがん専門病院の緩和ケアチームに属し、未成年の子どもを育てる若年がん患者とそのご家族の支援に携わっております。この支援の目的は、「病気の患者」という側面からだけでとらえず、「その人らしさ」を大切に、その人と家族の社会生活を含めて支えることですが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、支援もこれまでどおりとはいかなくなりました。入院患者さんへの面会は制限されています。患者さんは感染症からの安全は守られるかもしれませんが、ご家族やご友人など親しい方と、身を寄せ、触れながら安らぐ関係性が得られにくくなりました。同じく看護や支援のあり方も変化せざるを得ません。

そういったなか、日常の中で“いたみ”に気づくことが増しています。患者さんやそのご家族のみならず、力を尽くす医療関係者も、これまでの「当たり前」を失い、それぞれにいたみを抱えています。誰でも、疲れた身体と揺らぐ気持ちから、理解し合うことが難しくなること、思いやる行動に気づきにくくなることがあります。それぞれがいたみを抱えるこの現状に、未来が臨めず闇が深まる感覚をおぼえることがあります。

ですが、「希望ある明日に向かって歩むぞメッセージ」を読ませていただくと、現在が未来と断絶されているのではないということが感じられます。皆さまのお姿は、それぞれの地において現在の一断面にあって、なしうる工夫を重ねながら、支え手として、誰かを伴走しつつ、いたみを分かち合うバトンを、明日のために引き継いでおられるように思えます。先行きの見えない現状にあって、そのことは、一筋の光のように、私には感じられます。

市川先生にお招きいただき、このような先生方、岩◎様をはじめ卒業生の方々の交わりに加えていただき、ありがとうございます。

どうぞ、それぞれの場で、安全と安心が守られますように。

2020年9月8日 小嶋(左近)リベカ

投稿日 20年09月08日[火] 9:58 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ