カテゴリ無し

2021年3月11日は、東日本大震災発災後10年の日。当時のことを、鮮明に思い出します。それ以降、私にとって石巻市は、特別な場所になりました。

そして、10年を経た今、改めて思います。あの時歌われた復興支援ソング「花は咲く」を歌い継いでいこうと。まだ復興の半ばである被災地から、この歌を歌い、次の世代に今までの、そしてこれからの取り組みを知らせていこうと。

また、日本全国で、今回の死亡者、行方不明者の数を超える人たちが、自殺、孤立死している現状に、少しでも挑戦したいと思っています。

すなわち、被災地支援を通して、今、日本社会が求めている「希望」と「絆」を再生していくこと。今は、それぞれの場で、互いに支えあい、生きていくことが大切な時期になっています。

私は、その基盤を築き、若者たちが、希望を持って生きていくことができる社会づくりに努力したいと再度思いました。

花は咲く 第2番

夜空の 向こうの 朝の気配に

わたしは なつかしい あの日々を 思い出す

傷ついて 傷つけて

報われず ないたりして

今はただ 愛(いと)おしい あの人を 思い出す

誰かの想(おも)いが見える 誰かと結ばれてる

誰かの未来が見える 悲しみの向こう側に

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く わたしは何を残しただろう

石巻市日笠山公園の桜(2014年、病床にあった教え子に送り続けた桜の花の写真の一枚です)

石巻市日笠山公園の桜(2014年、病床にあった教え子に送り続けた桜の花の写真の一枚です)

備えあれば、憂いなし。どうぞご利用下さい。

投稿日 21年03月18日[木] 12:39 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,希望ある明日に向かってメッセージ,災害支援,社会福祉関連

私は、東日本大震災発災後10年を迎え、被災地で復旧・復興は進められたものの、未だ道半ばであると思っています。さらに福島原発の問題は、先がまったく見えない状態です。

私は、2020年3月末をもって、長らく担わせて頂いた「石巻市社会福祉協議会地域福祉アドバイザー」、そして石巻市の同アドバイザーの役割を終えました。ふりかえって。そもそも2011年3月11日の東日本大震災の被害状況を見て、いてもたってもいられず、毎年、何回か石巻を訪問させて頂きました。そして、今日にいたるまで、たくさんのことを学びました。

第1に、いつも一緒にいた家族が津波によって流され、家もなくなり、思い出のかずかずも失なった。当たり前の生活が出来なくなり、そんな失意の中でどう生きていくかを考えながらも、周りの人たちに支えられて共に歩もうと努力しておられるたくさんの方々とお会いしてきました。私は家族や友人との絆といった、自分にとって「あるのが当たり前」と思っていたことが、 実はそこに価値があるのだということを学びました。

第2に、生活の拠点を失った方々の生活を支える様々な支援を見て、学んできました。また自分たちで、コミュニティを再建しようとする住民による地道な活動に出会いました。社協職員や住民、民生委員、ボランティア、関係者等と地域の再建を目指した経験は、かけがえのない友情を築くとともに、地域福祉活動の原点を学ぶことができたと思います。

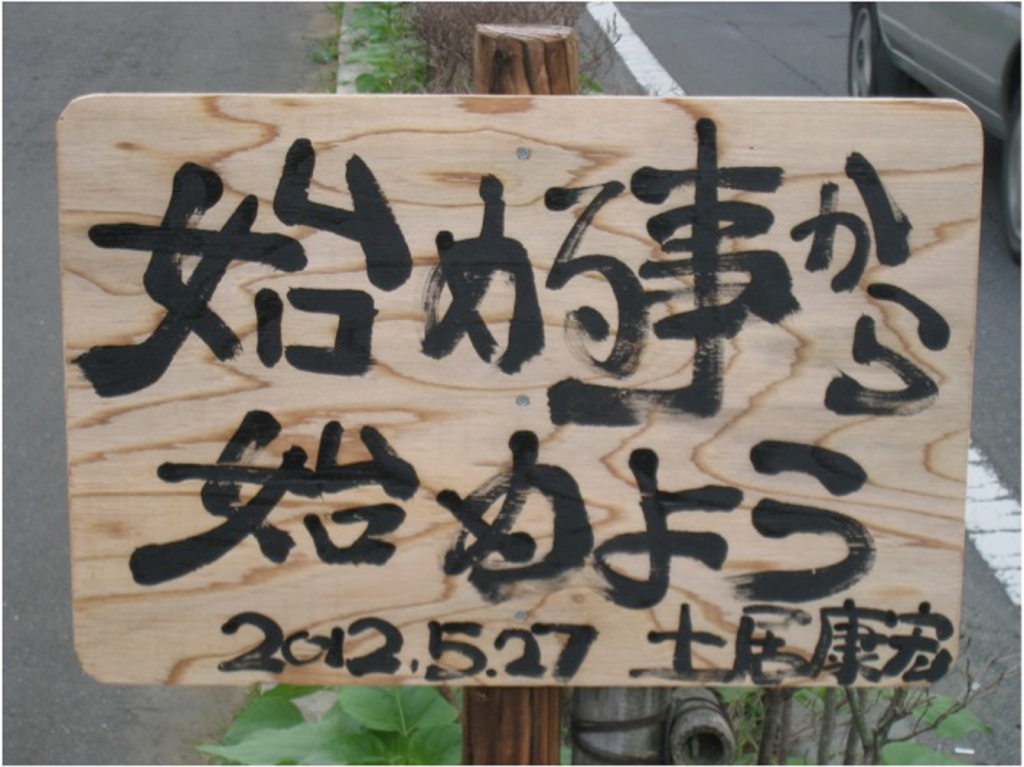

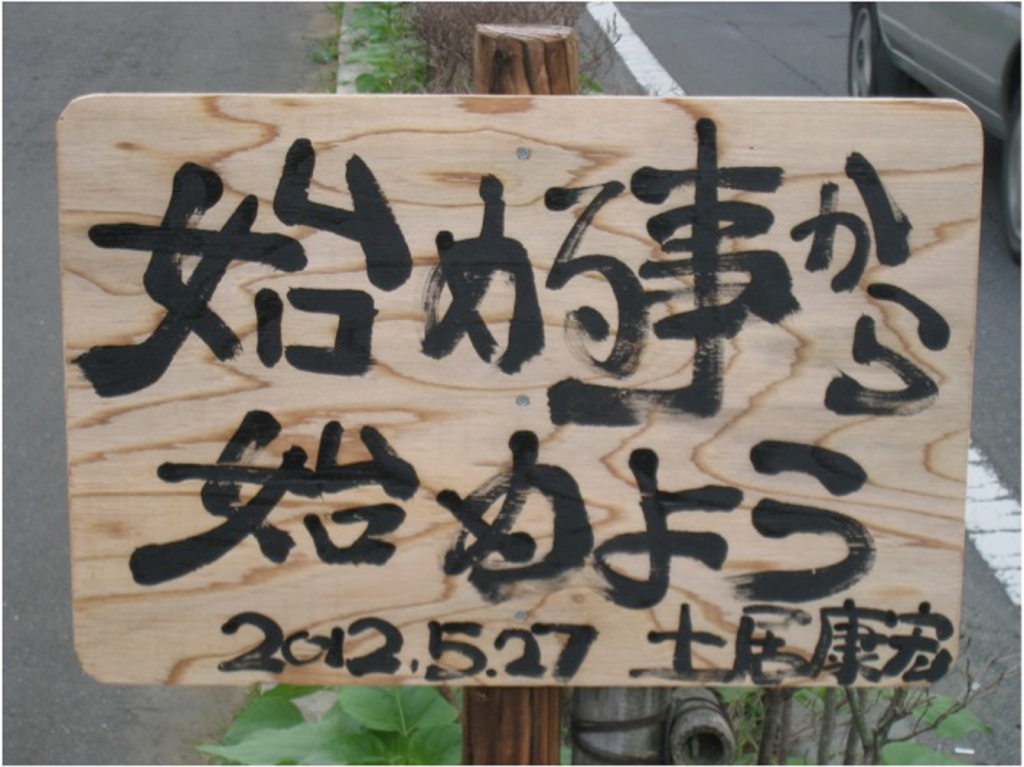

第3に、いくつもの大切な絆を失なった方に希望を届けられるのか。一人ひとりの可能性と明日への希望をどのようにお伝えすることができるか、私自身が問われていると思いました。そして、被災まもなく、まだ津波の跡が残っている市街地を歩いていて、ある看板を見つけました。そこには、こう書かれていました。 「できることから、始めよう」

私は、被災地で学んだことを活かし、コロナによって今まであった問題がより深刻化し、解決の糸口が見えない今、新たな共生の社会づくりに挑戦する時だと思っています。そして、10年を経て再び歩みを始めようとしている被災地の方々と共に歩みをそろえたいと思っています。

投稿日 21年03月17日[水] 7:04 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,災害支援,社会福祉関連

しなやかな心遣いは、人と人の関係を和ませます。この閉塞感の時代の中で、先を思い悩んだり、先走って焦たり、すぐ結果を求めがちです。しかし、問題や困難な出来ごとに向き合う中で、ちょうど飴玉を口の中でゆっくり転がしながら味わっていくように、物事にじっくり対応する姿勢が大切であり、その中で、忍耐する心が養われ、心が鍛えられやがて熟練したしなやかな心に達し、希望を導き出すと学んできました。心の健康が大事な時代であります。福祉の変革の時代だからこそ、鍛えられたしなやかな心を身につけて、希望を生み出す働きに共に携わってまいりましょう。 横浜の高山

投稿日 21年03月16日[火] 9:59 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,社会福祉関連

2021年3月11日にルーテル学院2020年度卒業式が行われました。学長の石居基夫先生はイザヤ書46章4節の言葉を取り上げ、卒業生たちにメッセージを送りました。

東日本大震災からちょうど10年。未曽有の災害により何もかも失ってしまった人たち。自然の驚異を目の当たりにしたとき何もできない人間の小ささに傷を負った人たち。しかしそれでも互いに支えあい、励ましあって生きて来た人たち。神様はその人達に語るのです。「わたしはあなたたちの老いる日まで白髪になるまで、背負って行こう。わたしはあなたたちを造った。わたしが担い、背負い、救い出す。」

震災後、私も学生たちと共に何度も東北に出かけ、震災のあり様を目の当たりにしました。その光景はショッキングなものでしたが、でもその中で今もはっきりと覚えているのは、そこで生きていこうとする人たちの顔であり、言葉です。「立て直す家は近所の子どもを預かれるような場所にしたい。」「これからは全国を回って、このような災害に対する日々の備えの大切さを伝えていく。」途方もない困難にあっても、なお明日に向かって生きて行こうとする人たちがそこにいました。自然を前にして確かに人は弱いが、それでもどのような困難にあっても人は明日を生きていこうとする強さをも持つことを知りました。だから私もそのような人たちに「白髪になるまであなたを担い、背負い、救い出す」という神様の言葉を送りたいのです。

コロナ禍にあって、仕事の面でも生活の面でもまだまだ多くの困難が続く社会に送り出された今年の卒業生です。でも、神様はけっして私たちから離れられません。むしろ困難な時にこそ、なおさら私たちのそばに来て、明日に向かって生きる力を与えてくださいます。チャプレンとして、これからも卒業生を思い起こしては神様の豊かな祝福を祈っていきます。

投稿日 21年03月15日[月] 1:14 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連,教会関連

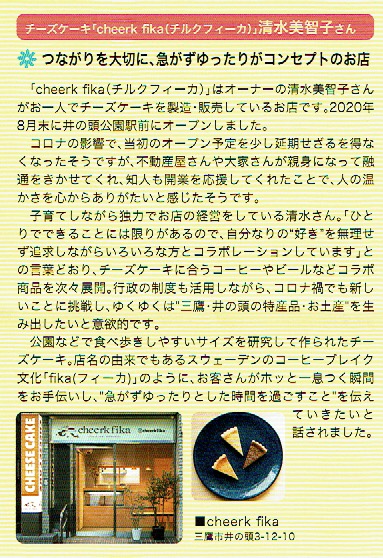

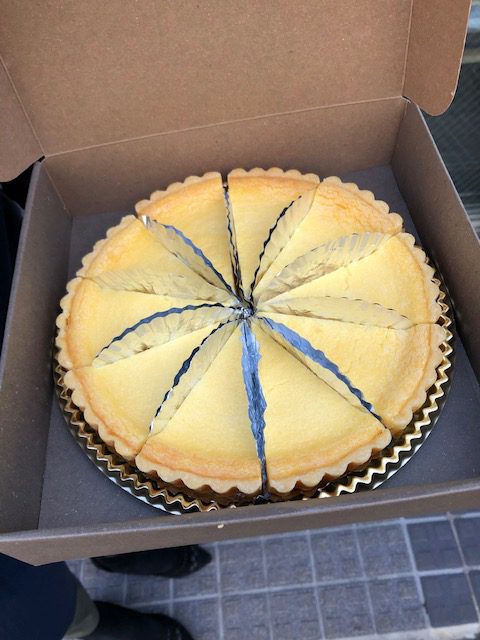

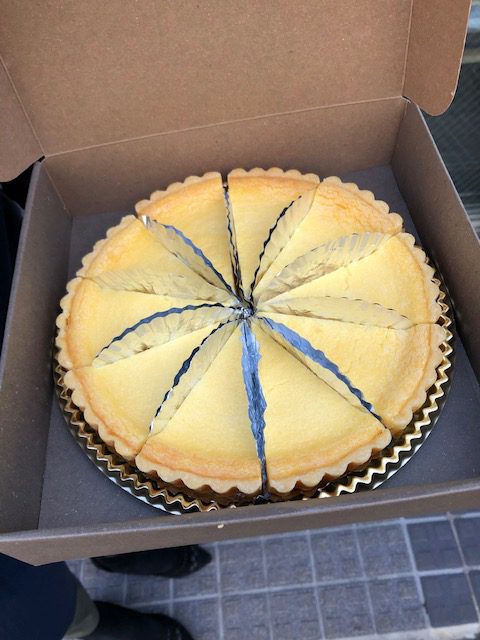

コロナ禍において、生活様式は一変しました。今までの関わりは続いていますが、友人となかなか会うことができず、一人で、また妻と散歩することが増えました。家から井の頭公園までは、歩いて約30分。その道すがら、井の頭公園駅から数十メートルのところに、2020年8月、チーズケーキの店が開店しました。チーズケーキを食べて、すぐにファンに、1週間に何回か買いに行っています。私にとって、この店のチーズケーキは、一時の豊かな楽しみであり、また上品な栄養品でもあります。コロナの影響がなければ、このような出会いはありませんでした。

投稿日 21年03月13日[土] 12:38 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,味めぐり,思い出記

3月11日、ルーテル学院大学・大学院卒業式を行うことができました。3回に分けての会になり、礼拝堂には、石居学長、チャプレン、そして大学院の時には、福島研究科長、大学の時には田副学科長が同席し、私たちは、別の教室で、YOUTUBEで、卒業生の晴れ姿を見送りました。保護者の方々にも、卒業式の様子が配信されました。

昨日は、東日本大震災10年の日でしたが、彼らを見送って、嬉しくも、何か寂しい気持をもちました。この4年間、僕は、彼らに何をしてあげられたのだろうかと考え、申し訳なさを覚え、新たに社会に巣立つ彼らに、神様のお守りが豊かにあることを、切に祈りました。

卒業式(学長・チャプレン・学科長)

卒業式(学長・チャプレン・学科長)

大学院修了式

大学院修了式

ルーテル学院大学卒業式

ルーテル学院大学卒業式

投稿日 21年03月12日[金] 2:53 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,大学関連

東日本大震災ルーテル教会救援「となりびと」の支援活動時に、大変お世話になりました市川一宏先生のご依頼を受け、現在、医療・福祉現場で新型コロナウイルスの対応に苦労されている方々に、震災10年を覚えて、ショートメッセージをお送りします。

今年3月11日、東日本大震災から10年を迎えました。その10年を前にして先月には、大きな余震がその被災地を襲いました。幸いにも「となりびと」で支援した方々には物理的な被害はありませんでしたが、その精神的な痛手は私たちの想像を超えるものでした。

宮城県では、この震災で亡くなられた方々に追悼の意を表し、震災の記憶を風化させることなく後世に伝えるとともに、震災からの復興を誓う日として毎年3月11日を「みやぎ鎮魂の日」とし、亡くなられた方々を追悼するため、震災の発生時刻である午後2時46分に黙祷を捧げられれるよう呼びかけられます。特に今年は特設サイト『東日本大震災10年オンライン行事 あの日を学びに10年目に伝えあう』が開設されています。

先日、その10年を前にして、「となりびと」で支援をしていたわかめ養殖をされていた方から、三陸の春の便りである「めかぶ」が今年も届きました。この方は震災時に義理のお姉さんと甥を津波で亡くされ、わかめ養殖のための漁具もすべて流されてしまいました。そんな時に「となりびと」の支援が始まりました。その後、わかめ養殖は再開されましたが、その働き手であった旦那さんが、震災後の心労などにより突然、旅立たれたのです。しかし、その後、毎年送られてくる「めかぶ」などの宅急便には、その旦那さんの名前とその方の名前が並んで印刷されています。それは、彼女にとって、今も旦那さんがいつも一緒にいてもこの震災後の10年も共に歩んできた証なのです。

被災地の方々は、この10年、彼女と同じような思いで過ごしてきたことだと思います。そして、私たちもこの10年、被災地のことを覚えてきました。その証が、「ルーテルとなりびと」http://lutheran-tonaribito.blogspot.com/のブログのアクセス数です。その数は、2021年3月10日現在で375,011ページビューとなっています。

教会の暦では、今、私たちひとり一人の罪を贖われるために十字架へ向かわれるイエスさまを覚える四旬節に入っていますが、その第2主日(2月28日)の日課(創世記)には次のように記されていました。

「わたしは、わたしとあなたたちならびにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって、肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、わたしはそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める」

私は、その「虹」が、津波によって84名が一度に召された石巻市立大川小学校旧校舎にかかった姿に一度だけ「となりびと」の活動中に出会い、この聖句を思い浮かべました。そして、この神さまの契約が守られるよう祈ったのです。

今、私たちは新型コロナウイルスによって、東日本大震災のように未曽有の大災害に見舞われています。特に、医療現場や福祉現場などで働かれているエッセンシャルワーカーと呼ばれる方々の苦労は図りしれないものがあると思います。

しかし、イエスさまはマタイによる福音書の最後で、その苦労されている方、お一人お一人に次のように言ってくださいます。

「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」

私たちはこれからもこのみ言葉を信じ、被災された方々と新型コロナウイルスで苦しんでいる方々のことを覚え、一日も早い、新型コロナウイルスの感染終息を祈りたいと思います。

みのり・岡崎教会牧師 野口勝彦(元東日本大震災ルーテル教会救援派遣牧師)

投稿日 21年03月10日[水] 4:18 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,教会関連,災害支援

投稿日 21年03月08日[月] 7:36 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,社会福祉関連

5年前、熊本地震にあたって教会で私的避難所を運営することになりました。この時、最大40人以上もおられた避難者さんたちの全員が短期間で生活自立を果たし、避難所は45日間で完全解消をなしとげることが出来ました。多くの公的避難所が、避難者さんを別の避難所に移動させ、統合によって避難所を閉鎖していったのに対して、この教会避難所では、避難者さんの全員が、自分の元の住まいを整備するか新しい住まいを確保することによって避難所を「卒業」していかれたのです。避難者さんたちの中には、妊婦さんや高齢者、母子家庭、障がいを持つ方々や外国籍の方など、社会的に困難さを抱えておられる方が多かったことを思えば、びっくりするような短期間での完全解消でした。その秘密は、教会避難所みんなが囲んだ食卓にありました。この避難所では、地域の被災者さんも教会員の被災者や支援者さんも、またボランティアの人たちも、毎食ともに教会のテーブルを囲んで、食卓をともにし続けたのです。食卓をともにすることによって、お互いに不安や心配事をわかちあい、慰めや励ましを受け、相談を受けたり相談に乗ってあげたりしながら、みんなそこで力を得て生活を再建していかれたのでした。その様子を間近に経験させていただきながら、これこそイエスさまの食卓につらなるわかちあいの食卓であるとの思いを強くしました。

聖書の中に、イエスさまと敵対するユダヤ教の指導者たちが、「あなたの弟子たちは手を洗わずに食事をしている」といってイエスさまを非難する場面が出てきます。当時のユダヤ教は、律法を守らない外国人をケガレた存在だと見なしていました。そのため、宗教的な清めの手続きとして手を洗うことを行わなければケガレが食卓に持ち込まれてしまう、と考えたのです。このように、立場の異なる人たちを自分たちの食卓から排除するために律法を用いていくユダヤ教の習慣を、イエスさまは大胆に批判なさいました。「外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何も」ない(マルコ7:15)。むしろ多様な人たちと食事をともにすることによってこそ、わたしたちは理解しあい、支えあう共同体を育んでいくことができるのだ。イエスさまはそのことを、ご自身のまわりに集われる多様な人たちとのわかちあいの食卓によって、身をもって示され続けたのでした。今日のキリスト教会もまた、このイエスさまの食卓の伝統につらなっていることを思います。

ところが昨年来、わたしたちは新型感染症に苦しめられ、食卓を通して励ましあったり、力づけあうことを著しく制限されるようになりました。ともに食卓を囲む場面での会話は、最も避けるべきことだとされてしまいました。礼拝においても、被災地を初めとするさまざまな支援の活動においても、共に食べることを活動の基礎においてきた教会にとっては、本当にもどかしい日々。これまでイエスさまの食卓をわかちあうことによって力をいただいてきたわたしたちは、どのようにこれを越えていけるのか、新しいチャレンジの前に立たされています。思考停止に陥ってフリーズしてしまうのではなく、ウイルスなど怖くないと蛮勇に走るのでもなく、なによりイエスさまが、こうした壁の前に立ってそれを乗り越えて前にすすまれたことを思い起こしたいと思います。

3月上旬。北国では、地面を覆っていた分厚い雪がとけ、少しずつ庭の黒土が顔を見せはじめました。そこでは雪がとけはじめたばかりというのに、すでに小さな緑の草花が芽吹いています。草花も雪の下で時を待っていたのです。あの東北大震災から10年。街も人も、復興は一気にではなく少しずつしかすすみません。新型感染症の影響下、出来ることは限られるかもしれません。それでもわたしたちは、少しずつ前にすすむことが出来る。出来ないからあゆみを止めるのではなく、出来ることから、そして出来る時を待ちつつ力を蓄えながら、多様な者がその場を通して力づけあう共同体を育んでいく。それぞれの場でともにつながりあいながら、そんなイエスさまのわかちあいの食卓を再び興していきたいと願います。

小泉基 (コイズミモトイ 日本福音ルーテル函館教会牧師)

ちなみに、4月中旬、『わかちあいの食卓 熊本地震・教会避難所45日』が、かんよう出版から発行予定だそうです。

投稿日 3:18 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,教会関連,災害支援

東日本大震災から10年目をむかえます。私たちの周りでは、この10年で次から次と災害が起こりました。その度に支援活動がおこなわれ、ボランティアが活動し「寄り添い」を実践してきました。今日も熊本球磨村では支援活動が継続されています。コロナ禍の状況のため、いまも泥出し作業が行われています。臨床宗教師のお坊さん仲間が重機の免許を取り、動かし土木作業をしながらそこに生きる人々の命に寄り添っておられます。コロナ禍で働く皆さんと同じように。

3月8日~12日、宮城県石巻・南三陸に行ってきます。10年目の今年、再び現場の苦しみに伊藤文雄牧師と共に身を置いてきます。9日は南三陸の海辺から防災センターへ宗教宗派を超えて追悼行脚をします。それぞれの宗教が自分たちの祈りを唱えながら歩きます。あの時、何もできず泣きながら歩いたことを思い出します。本当につらかった。死臭漂う中に立たされ、祈るしかなかった。宗教宗派など関係なく、ただひたすら雪の降る中、夢中で祈りながら歩きました。宗教者として痛み苦しみのど真ん中に身を置かされた出来事でした。「現場から逃げずに踏みとどまれ。苦しむ人々と共にいろ」。それしかできなかった。しかし「神仏はまさにそこにおられる」出来事でした。その痛み苦しみの現場とのつながりが10年経ったいまもあります。

先週、宮城石巻十三浜から生わかめ、メカブが送られてきました。生ワカメは今の季節のみです。早く食べないと悪くなる。それでも取れたてを送ってくださいました。もう8年目です。「復興したら一番にとれたワカメ送るっちゃね」との約束通り。今年もまた届きました。このワカメをいま私の周りにいる皆さんに食べていただけることが幸いです。このつながりの原点を、ワカメを食べるたびに思い返します。それが「寄り添い」です。

あのとき現場の苦しみから逃げず、そこに必死に踏みとどまった。いやそれしかできなかった。祈りつつ現場の苦しみに身を置いて。十字架の主がそこにおられるから。現場の命に寄り添っておられる方にエールを送ります。あなたの横には必ず神様がいてくださる。祈ってます。

日本福音ルーテル広島教会 牧師 立野泰博

投稿日 9:52 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,希望ある明日に向かってメッセージ,教会関連,災害支援

« 前のページ

次のページ »