社会福祉関連

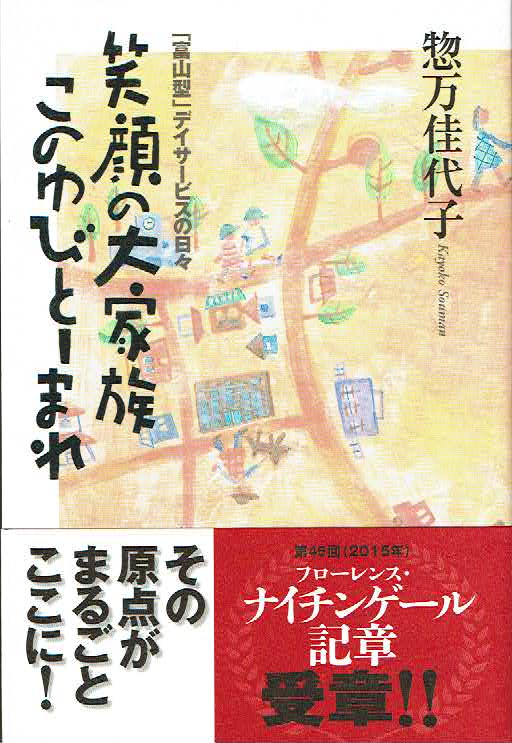

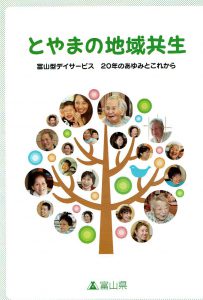

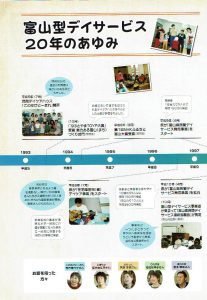

このゆびとーまれ(富山型デイサービスの原点)

2018年8月初旬、全国的に有名な「このゆびとーまれ」を訪問した。情報はよく見ていたが、機会に恵まれず、やつと実現したのであった。しかし、収穫は予想を遙かに超えていた。理事長惣万佳代子さん、副代表の西村和美さんの人間的魅力に、何か故郷に帰ってきた思いをもった。

「このゆびと〜まれ」は、必要なときに誰でも利用できる「民営デイケアハウス」として、平成5年にスタートしました。平成10年には県独自の補助金が交付され、行政と連携した「富山型デイサービス」を全国に先駆けて実践してきました。子どもも、お年よりも、障害者も、いろんな人がお互いに支え合いながら、地域の中で自分らしい暮らしを続けられるように、小規模であたたかい、「ふつうの日常生活」を大切にしています。その特徴は、以下の通りです・」

1.赤ちゃんからお年よりまで障害があっても無くても利用できる。

2.断らない。

3.障害者・ひきこもり・うつ病の人達などの働く場を提供する。

4.活動は住宅街でし、町内の人達をまきこむ。

5.トップが現場で働く。

6.非日常より日常の介護に力を注ぐ。

7.ボランティアにオンブズの役割をしてもらい、風通しをよくする。

詳細は、すでに文書になっているので、それを掲載します。

山形県民生委員創設100周年記念大会

民生委員制度創設100周年記念 山形県民生委員・児童委員大会

記念シンポジウム「私たちが受け継いだもの~これからも地域とともに」について

平成29年10月30日(月)13:40〜15:00

講演「次の100年へ ~活動の歩みとこれから期待されるもの」(仮題)

15:15~16:25

シンポジウム「私たちが受け継いだもの ~これからも地域とともに」

シンポジスト

村山地域:山形市民生委員児童委員連合会主任児童委員研究部部長 丹野美津子 氏

最北地域:最上町民生児童委員協議会会長 笹原 勝義 氏

置賜地域:長井市民生委員児童委員協議会連合会会長 梅津 敏昭 氏

庄内地域:鶴岡市藤島地区民生委員児童委員協議会会長 半澤 正明 氏

コーディネーター:ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川 一宏 氏

愛と和解と平和・LOVE ORPHANS

2018年6月23日、「共生園設立90周年」記念式と国連「世界孤児の日」制定誓願「ニューヨーク世界大会」日本発足式が行われました。共生園とは、孤児の母と言われた田内千鶴子氏が、3,000人の孤児を育てた日本で言う「児童養護施設」で、息子でありユン先生が引き継いでおられます。また、ユン先生は、田内先生のお子さんで、また在日韓国人のために老人ホーム「故郷の家」を建て、たくさんの方々をお支えになられています。

2018年6月23日、「共生園設立90周年」記念式と国連「世界孤児の日」制定誓願「ニューヨーク世界大会」日本発足式が行われました。共生園とは、孤児の母と言われた田内千鶴子氏が、3,000人の孤児を育てた日本で言う「児童養護施設」で、息子でありユン先生が引き継いでおられます。また、ユン先生は、田内先生のお子さんで、また在日韓国人のために老人ホーム「故郷の家」を建て、たくさんの方々をお支えになられています。

ちなみに、ユン先生と私のとの出会いは、今から30年ほど前にさかのぼります。当時、日本キリスト教社会福祉学会の事務局をルーテル学院大学が引き受けていた私は、韓国からのお客様をお迎えする際にユン先生にお助け頂きました。それ以降、同学会を通してご指導頂き、私が同学会会長であった昨年の夏、国連孤児の日の制定に対する意見のとりまとめのご依頼を受けました。私は、阿部志郎先生を代表とする日本の児童福祉の推進者の方々にお願いし、文案の確認を頂き、作成しましたのが、以下の文書です。

今回の発足式でも、取りあげられていました。

感謝。

「UN世界孤児の日」制定運動の趣旨に賛同いたします。

世界のいたるところで、戦争や内紛、テロが起こり、たくさんの命が失われています。また、伝染病や環境の不衛生に起因する疾病、地震や大規模火災等の自然災害による被害で命を失ったたくさんの人々がおられます。経済危機による飢餓や極度の貧困の結果として起こる家族崩壊、地域崩壊の結果を合わせて、生活の危機に直面している人々は、莫大な数にのぼります。これは、特定の地域にとどまらず、国や、近隣諸国を包含し、世界規模で多くの市民も巻き込んで進んでいます。

これらの結果、もっとも弱い状況にある子どもが、大きな被害を受けています。父、母や近親者等の今まで育てられていた家族を失い、貧困に陥り、また住む家を失い、生活の危機、心の危機、生命の危機に直面するなど基本的人権を保障されていない子どもの数は1億5千万人を超えるとする報告もあります。「子どもは、どの子も、神はまだ人間に失望していないというメッセージを携えて生まれてくる」とタゴールが言ったように、一人ひとりの存在の輝きを守ること、すなわち、「児童の権利に関する条約」第20条第1項に書かれているように、「一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」とされる子どもの権利を保障する取り組みが急務であると私たちは考えます。

特に、一人で生きていくことがむずかしい子どもが置かれている状況を見ますと、前述の戦争等を要因とし、父母と死別、離別、もしくは虐待を受けて離れて生活する子どもの数は、増加している現状にあります。私たちは、決意をもって、そのようないわゆる「孤児」に対する支援を行うことが求められています。

歴史を振り返えりますと、「孤児の母」と言われた田内千鶴子(タウチチズコ)氏の取り組みから学ぶことができます。韓国で最も長い歴史を持つ孤児院である共生園は、1928年、敬虔なクリスチャンであったユン・チホ伝道師が、木浦の小川橋の下で寒さに震えている7人の孤児の子どもたちを発見し、家に連れてきて一緒に生活をしたことから始まりました。そして、ユン・チホ伝道師は、「孤児の母」と言われる日本人の田内千鶴子(タウチチズコ)女史と結婚し、二人で孤児の命と生活を守っていましたが、韓国戦が始まり、ユン・チホ伝道師は子どもの食料を求めて出かけていったまま行方不明になりました。田内千鶴子女史は、結局戻って来られなかった夫を待ちながら一人で共生園を守り、3000人の孤児を育てました。今なお「孤児の母」と呼ばれる田内千鶴子女史のこの犠牲的な人生は、国境や民族、言語を超えた愛でした。田内千鶴子女史の生前には願いがいくつかありましたが、それは、社会的な支えを通して孤児でなくなる世界、孤児たちが社会の各分野で働くことができる世界でした。

私たちは、田内千鶴子氏の精神を学び、以下の趣旨のもと、「UN孤児の日」制定運動に賛同します。

- [原点]

私たちは、神から与えられた子ども一人ひとりに愛情を注ぎ、家族と死別、離別して一人となった「孤児」が受け入れられ、胸を張って堂々と生きることのできる環境を作る。

- [協働]

現実に、世界各地で「孤児」の養育、支援に関わっているNGO、NPO、国、地方自治体等が協働して、「孤児」が置かれている現状とその要因を明らかにし、広く世界に発信するとともに、「孤児」となる要因の解決に取り組み、「孤児」への支援体制を強化する。

- [新しい挑戦]

それぞれの子どもの個性、強み、弱み、環境が違うことを前提に、「孤児」を支援している個人、組織の叡智を集め、その専門的知識と援助技術に基づき支援の向上を図り、広く子ども支援のあり方を提案する。

- [最善の利益]「孤児」の最善の利益を追求し、権利条約に記載された子どもの権利を、広く普及させる。

聖書には「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである」(マタイ福音書第25章第40節)とイエスの言葉が書かれています。私たちは、この声明によって、宗教や文化、言語、歴史が異なろうとも、子どもの誕生に「おめでとう」と言い、その成長の歩みを皆で見守り、支え、支援していく一つひとつの行動が広がっていくことを切に願っています。

2018年6月

代表 阿部志郎(神奈川県立保健福祉大学名誉学長

・横須賀基督教社会館名誉館長)

市川一宏(ルーテル学院大学学長)

遠藤久江(社会福祉法人二葉保育園理事長)

岸川洋治(社会福祉法人横須賀基督教社会館館長)

潮谷義子(社会福祉法人慈愛園理事長・前熊本県知事)

松原康雄(明治学院大学学長)

山崎美貴子(神奈川県立保健福祉大学顧問)

スクールボランティアサミット2018

新たな情報です。どうぞ検討下さい。

午後の部

8月8日 午後の部

今年度、光が丘連合会のイベントに本校のボランティア部が参加したことがきっかけで、ボッチャを知ることができ、生徒の主体的に取り組んでいこうという気持ちを踏まえ、練馬高校の生徒が中心で、参加者全員でボッチャを行ったあとに、

主題オリンピック・パラリンピック教育発展のための障がい者や高齢者に向けたボランティア体験プログラムを考える をテーマにワークショップを行い、最後に発表をして頂く方向で進みます。

13:00〜14:00 基調講演 市川一宏(ルーテル学院大学学長)

14:10 「ボッチャで交流」練馬高等学校ボランティア部がレクチャー(20)、移動(10)

14:40 ワークショップ

主題 オリンピック・パラリンピック教育発展のための障がい者や高齢者に向けたボランティア体験プログラムを考える(90)

14:40〜16:10

16:10 各グループ発表

16:40 講評 市川一宏

2018年8月8日(水曜日)、都立文京高等学校において、スクールボランティアサミット2018が行われます。

今、世代と分野を超えた広い協働が必要と思っています。私は、以下の問題意識をもっています。

1.制度・分野ごとの『縦割り』では解決できない課題の存在。地域で起こっている問題に制度が追いついていけていない。

2.地域の「つながり」、家族の扶養・養育機能「育て」「育ち」「分かち合う」関わりの脆弱化が今まで経験したことのない生活問題を生み出している。

3.社会的孤立・社会的排除の増加。

4.自己肯定感をもてない人々が地域で見えない。

5.「支え手側」と「受け手側」が分かれ、壁をつくっていないか。

だから、担い手が増えないのではないか。動機を掘り起こしていない。

6.地域の継続自体が問われている。

今回のサミットにおける学びは、新たな地域の創造への第一歩になると信じています。

2018年度石巻市社会福祉協議会地域福祉コーディネーター

私と石巻市社会福祉協議会との関わりは10数年前にさかのぼります。宮城県・山形県・福島県ボランティアコーディネーター138.5時間の研修をきっかけに友人ができ、石巻市に何度か講演、研修にこさせて頂きました。それをバックアップして下さった宮城県社会福祉協議会の方々に感謝しています。

そして、2011年3月11日の東日本大震災後、2度の地域福祉活動計画の作成アドバイザー、ボランティアセンターのアドバイザー等をご依頼頂き、今があります。一緒に考え、学び、教えて頂いた7年間であったと実感しています。

感謝。

ボランティア情報「全社協 全国ボランティア・市民活動振興センター40年座談会」

2018年ボランティア情報2月号、3月号に、特集「40年の歩みを、ともに」(全社協 全国ボランティア・市民活動振興センター40年座談会)が掲載されています。

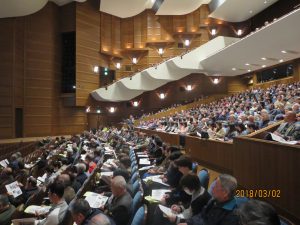

2017年度高松市民生委員児童委員大会

2018年3月、レクザムホーにおいて、民生委員・児童委員活動の今後の展望に関して、講演を差していただきました。各地区社協の方々と情報交換をし、ご指導を頂いたこともあり、各地域にあった活動内容について、具体的にお話をすることができたと思っています。

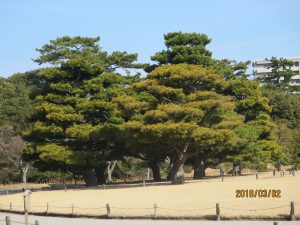

また、午後の講演であり、午前中は、活動をなさっている地域を少し歩き、また栗林公園を見学することができました。栗林公園は、たくさんの松で構成され、園内の1,400本の松の内、1,000本は職人が手を加えている手入れ松だそうです。「約300年に渡って手入れされてきた松は、まるで盆栽のような見事な枝ぶりです」と書かれているように、見事な景色でした。東門⇒鶴亀松⇒ ⇒屏風松⇒ ⇒吹上げから見える池⇒北梅林

また、午後の講演であり、午前中は、活動をなさっている地域を少し歩き、また栗林公園を見学することができました。栗林公園は、たくさんの松で構成され、園内の1,400本の松の内、1,000本は職人が手を加えている手入れ松だそうです。「約300年に渡って手入れされてきた松は、まるで盆栽のような見事な枝ぶりです」と書かれているように、見事な景色でした。東門⇒鶴亀松⇒ ⇒屏風松⇒ ⇒吹上げから見える池⇒北梅林