社会福祉関連

5月初旬、私は、卒業生に以下のメール・ラインを送りました。

「岩◎さんへの皆さんの「励ましメッセージ」は岩◎さんにお届けしました。そして、岩◎さんからのメッセージは、随時、私からの返事とともに、市川一宏研究室に掲載しています。当初は、岩◎さんへの励ましのつもりでしたが、今は、コロナウイルスの脅威にさらされている私たちが、勇気と励ましをもらっています。

そこで、今回は、皆さんの岩◎さんへのメッセージも、私の研究室に掲載し、これを読んでいる卒業生への励ましにできないかと考えています。あまり気構えず、自由にお書き頂けませんでしょうか。何分、私的なブログですので。

「希望ある明日に向かって歩むぞメッセージ」

1.趣旨:コロナウイルスの広がりは、今までの関係を打ち砕き、不安、恐怖、不信、怒りを生み出し、負の連鎖が広がってきています。だからこそ、私は、大切なもの、大切なことを守る決意が必要だと思います。私は、その中に「人への思いやり」を加えたい。コロナウイルスの脅威にさらされている私たちだからこそ、コロナウイルス対応の最前線にいる岩◎さんの働きを応援しつつ、私たち自身も、今できること、今すべきことを考え、実行していきたいと思っています。そしてその思いを分かち合い、結果として、それぞれの福祉現場、医療現場、教育現場、家族を守る家庭で、必死に踏ん張っている卒業生たちを励ましたいと考えています。

2.対象:岩◎さんに応援メッセージを書いて下さった卒業生、教職員、また市川が依頼した卒業生、教職員等

3.内容:たとえば、①近況、②今の思い、③岩◎さんへの卒業生への思い、等、自由に書いて頂ければと思っています。

4.お願い:誤字等を直す場合もあることをお許し下さい。

5.締め切り:特に設けませんが、私としては、連休明けの週末までにお願いできますとうれしいです。

気軽な、自然な思いを書いて頂ければ結構です。お願いします。」

これから、随時掲載していきます。

投稿日 20年05月05日[火] 5:32 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,社会福祉関連

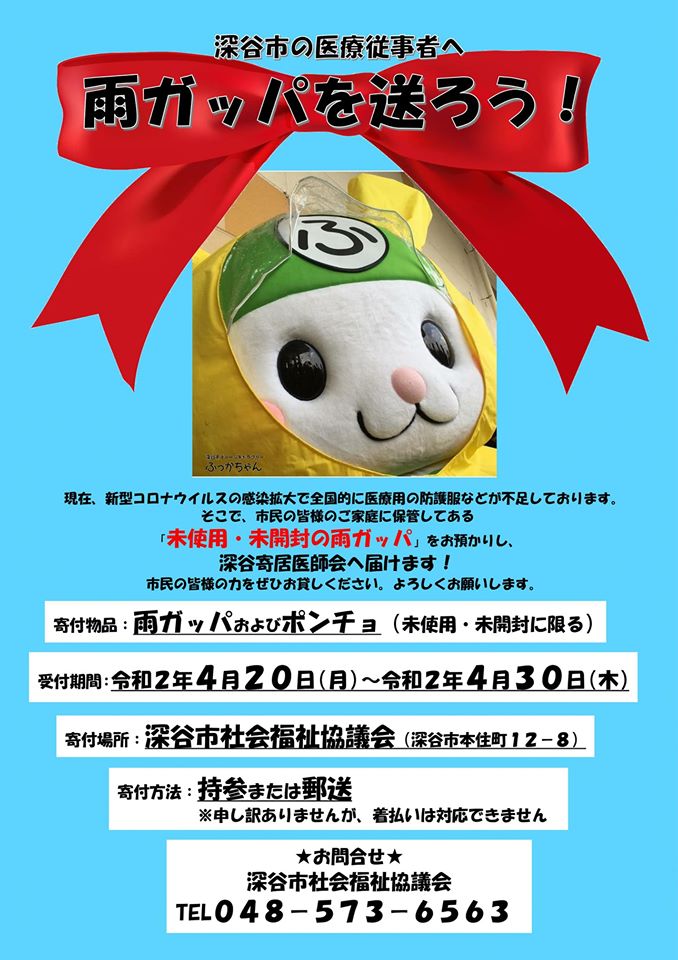

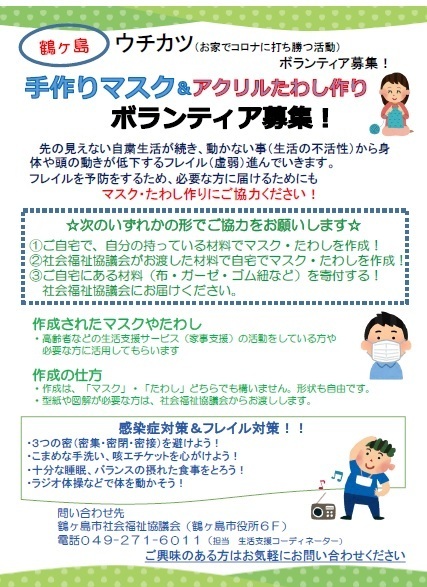

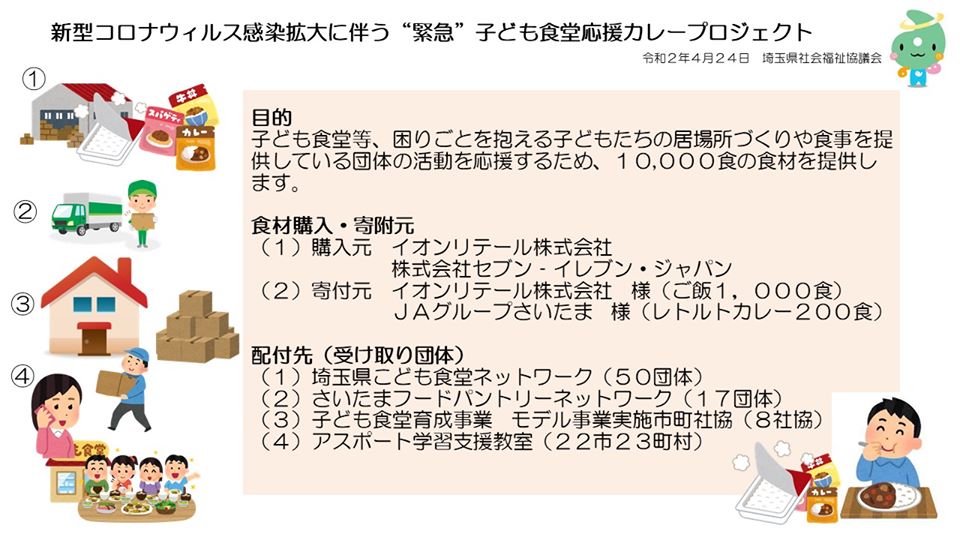

コロナウイルスの感染が広がる中で、孤立、貧困、虐待等の問題が深刻化しています。しかし、今まで支援を担ってきた人たちも、今はなかなか動けない。しかし、困難の中にあって、何とか継続している活動があるとともに、少しづつ、地域活動も生まれています。ご紹介します。

1.東京ボランティア・市民活動センターは、3月31日から4月3日、都内区市町村ボランティア・市民活動センター向けに「新型コロナウイルス対応に関する緊急アンケート調査」を行い、添付の調査結果を公表しました。( https://www.tvac.or.jp/news/50470 )

2.東京ボランティア・市民活動センターが都内の居場所が受けている新型コロナウィルス感染症の影響の調査結果です。 HTTPS://WWW.TVAC.OR.JP/DOWNLOAD/0149F0DBD0.PDF

3. 4. 6. 須坂市社会福祉協議会 感染拡大の不安 電話の相談窓口 新型コロナウイルスの感染が広がる中、須坂市社会福祉協議会は、不安を感じている市民のために電話の相談窓口を設置しました。

7.最近の活動> 第1に、現在のような緊急時にできることとして、①自宅でできる活動として、マスクをつくり、医療従事者、子どたちや高齢者、障がい者、施設関係者など配布する活動、②今までしていた訪問を電話による安否確認や電話相談に代える、③子ども食堂を休止したボランティアが配食を行う、④学習支援をオンラインに切り代える、⑤サロンの代替活動としての電話連絡、⑥おもちゃや図書の貸し出しのみ実施、⑦散歩を兼ねて手紙や機関紙を届けるポスティング活動、が行われていました。今は直接手を繋ぐことはできなくても、一緒に問題を解決する手段を見つけること、そして今まで築いた絆を寸断することなく、堅持し強めていくために、ICT技術を活用してメッセージを発信するなどのコミュニケーションを考え、実践することに取り組んでみる時だと思います。

8.「TOCOS トコス」 新型コロナに対する緊急対策として、都内に住む外国人の不安や困りごとに対応するための相談センターを開設しました。「TOCOS トコス」という名前です。開設以来電話が鳴りやまない状況が続いています。HTTPS://WWW.METRO.TOKYO.LG.JP/TOSEI/HODOHAPPYO/PRESS/2020/04/16/11.HTML HTTPS://WWW.SEIKATUBUNKA.METRO.TOKYO.LG.JP/CHIIKI_TABUNKA/TABUNKA/TABUNKASUISHIN/FILES/0000000919/200416_CHIRASHI.PDF

9.子ども食堂への支援

投稿日 20年04月29日[水] 2:16 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,社会福祉関連

<市川>4/24 「岩◎さん、どうしていますか?東京は、爆発的感染の一歩手前のようだ。院内感染も増えてきました。市川」

<岩◎>日本のニュースは少しづつ届いています。特に医療の現場では、マスクなどの不足、医療体制が整っていないことなどもBBCニュースで見ました。アビガンと言う薬が効くと、楽観視している人が多いようですが、コロナはそんなに簡単な病気ではないと思っています。今、効果的に防ぐには自宅待機しかないのが現状だと思います。みんなが心を一つにしなければ乗り越えらないでしょう。

こんな中ですが、ロック歌手のボンジョビが私の働く病院のために歌を歌ってくれました。

VIDEO

<市川>4/25「岩◎さん、ラインをありがとう。とても厳しい病院の環境の中で、患者を救おうと働かれているあなたの姿は、厳しい現実に直面し、さらに深刻な事態に直面するかもしれない私たちに、勇気を与えてくれます。

今、私たちは、医療崩壊の危機だけでなく、生活崩壊の危機に直面しています。

在宅の場合も同様です。地域で生活している方々が直面している孤独、貧困、虐待、フレイル、介護、経済・心身機能の低下・失業・介護負担等の問題を抱えています。だからこそ、ソーシャルワーカー、ケアマネジャー、地域福祉コーディネーター、ホームヘルパー等は、訪問する等をして、困難に直面する人々津一緒にこれからを考え、少しでも問題を解決しようとしています。

私は、福祉関係者の働きに心より感謝し、その中にいる卒業生たちを誇りに思っています。そして応援していきたいと思っています。

岩◎さんからのメッセージは、家庭を守っている卒業生を含め、たくさんの卒業生に勇気を与えています。だから、健康に留意して、何としても生き抜いてほしい。

「明けない夜はない」という事実を実現した時に、また会いましょう。

その時を心から待っています。

<岩◎さん>4/26「今のNYは市民の自宅待機徹底の協力で少しづつ状態は改善の兆候が出てきています。しかし、医療の現場ではまだまだ厳しい状態が続いています。考えさせられる事が多い毎日です。

私は博士論文でドイツの哲学者、ハイデガーの理論に基づく解釈的現象学での研究をしました。今、またハイデガーの「存在と時間」を読み返しています。ハイデガーが死に関しても、また、人間の経験からくる人生に対しての見解もその場に置かれた状況によって変わってくる、と言っています。まさにそれを私も今、経験しています。幸せの意味も人生に対しての有り難さの個人的な定義もこのパンデミックの中では変わってきています。

今まで私が普通だと思いましたいた事が今では普通でなくなり、幸せと思っていた事が幸せではなくなし、反対にこんな些細なことでも人間は幸せを見出し、人生の意味をも感じます。そうやって昔から哲学者は人間の生きる意味を考えてきたのでしょうね。今、それがとてもわかります。コロナは無差別に人間を襲います。若い人にもです。私はアメリカで言うHealth Care Proxyと言う、自分の健康や医療に関しての決定権を決る代理人を夫にして、DNR/DNI (心肺蘇生しない、気管挿管しない)と胃瘻はしないに、サインをしました。

これからは神様から頂いら命をどうやって活かすかも考えて行くべきです。そして、最後は神様が決めてくださるので、私は最前を尽くして神様に後はお任せしようと思います。悲しいかな、これが最前線で働く医療従事者の人生科も知れませんね。そして、毎日、朝が訪れることにも感謝をしつつ、毎日が始まる事にも有り難さが一杯です。先生も、どうぞお身体を大切になさってお過ごし下さい。

最後に、これからは地域/コミュニティが最大の焦点になってくると思います。弱者を擁護するソーシャルワーカーの働きが不可欠な社会のなります。私もルーテルファミリーの一員として、今後の社会を担うルーテルの卒業生を応援しています! みんなで心を一つにして頑張りましょう! 」

<市川:卒業生へ>同期を介して私に岩◎さんのラインが届き、始まった彼女への応援メッセージでしたが、今は、私が励まされています。さまざまな困難が予想される今、覚悟をもって、大切な人、大切なことを守っていく覚悟を強めることができました。岩◎さんが言うように、「みんなで心を一つにして頑張りましょう! 」

投稿日 20年04月26日[日] 10:24 AM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,社会福祉関連

<市川>16日の朝、岩◎さんからメールが来ました。3つのメールです。日本は12時間早いですので、看護師の仕事から帰り、私たちにメールを書いてくれています。感謝を持って、掲載します。岩◎さん、ありがとう。そして、くれぐれも健康に留意して下さい。

<岩◎>①「市川先生、改めて、沢山の仲間からの応援メッセージをありがとうございました。応援してくれる仲間がいると思うと心強いです。

こんな生活にも少しずつ適応してきて、客観的に色々なことを考えることができるようになりました。私の働く心臓外科ICUがコロナの患者さんの激増と共にあっという間にCOVID ICUになってしまいましたが、その時に、病棟内の患者さんを見て、ほとんどの患者さんがマイノリティー(ヒスパニック系とアフリカンアメリカン系)だと言うことに気が付きました。60%以上がヒスパニック系、35%以上がアフリカンアメリカン、5%以下が白人でした。病院がハーレムに近い場所にあることも関係しているのかな、と思ったのですが、どんなに患者さんが入れ替わってもこの比率は同じでした。

先週、NY市長とNY州知事の会見で、コロナの患者さんはマイノリティーが人口の比率に比べて圧倒的に多いとのこと。私が考えていたのと同じで、NY州とNY市内のどちらも、ヒスパニック系がだんとつに多く、それに続いてアフリカンアメリカン系が多い、との統計が出されました。それは、低所得地域で生活する貧困からくる、教育が十分でない、また、貧困で健康を守れない人たちや、自宅での仕事ができるホワイトカラーの白人とは反対にブルーカラーで仕事に行かなくてはいけない低所得者層が関係しているのです。ブルーカラー労働者としては、デリバリーの人、タクシー運転手などなど様々ですが、貧困が関係しているとのことでした。他の州でも同じく、シカゴでは圧倒的にアフリカンアメリカンのコロナの患者さんが多いので、同じことが他の大都市でも言えると思います。

NY市長はこれから、低所得地域を中心にコロナのテストを行うとともに、保健師やソーシャルワーカーが地域で活動してコロナの増加を防ぐような対策を始めるようです。アメリカは日本よりはコミュニティの中でお互いを助ける、と言う概念がとても薄いです。反対に、ドイツでは地域の医師が自宅を訪ねて市民の状況を把握し、教育をしながら状況が悪くなったら病院との連携をすることも行っていると聞きました。これからは、お互いが地域で助け合うことが、このコロナに関しても大切になってくるようです。先生のおっしゃっている地域でのネットワーク作りがもしかしたらこれからは日本でコロナを防ぐ大切な役割になってくると確信しています。

また、今後、日本のでのコロナ対策として、看護師の確保、マンパワーの不足、医療の体制が大きな焦点になってくることも考えられます。アメリカでは医療崩壊が起こっていますが、なんとか持ちこたえているのが、医師と看護師の連携・チームワークのバランスが取れているからです。

私がアメリカで看護師をして一番日本と違うなと思ったことは、看護師の自律性です。アメリカの看護師は看護師としての独自の意思決定があり、それを医師が尊重してチームとしてのバランスが取れています。例えば、今の状況で言うと、患者さんの部屋はネガティブ・プレッシャー(陰圧)の個室の隔離室になっていて、多くの人がコロナに感染しないように、限られた人だけが部屋に入ることにしています。その限られた人とは、看護師やポータブルのレントゲンを撮るレントゲン技師、人工呼吸器を扱う呼吸器専門のセラピストです。患者さんの部屋のドアがガラス張りになっていて、部屋の中が見えるので、医師が部屋に入ることなくガラス越しに患者さんを見て、看護師からの細かい情報や看護師の判断を仰ぎ、看護師と医師が対等に話し合い、患者さんの治療方針を決めます。

看護師も看護師としてのできる範囲が広く、動脈血ガスを採取してそれを病棟内にある機械に自分でかけて、その結果を見て、看護師が自ら人工呼吸器のセッティングを変えたり、または、変えることを医師と相談します。状況によっては看護師が自分で判断し、処置をして、それから医師にそれを報告し、医師に後から指示書を書いてもらうこともあります。

技術的なことは、中心静脈カテーテルと言う大きな静脈に入るカテーテルやスワンガンツカテーテルと言われる心臓の中に入って心臓の状態を見るカテーテルの抜去、または気管挿管の人工呼吸器の管の抜去も看護師が行います。そのため、医師がわざわざベッドサイドまで行ってやらなくても良いことが多く、少ない数の医師だけでも沢山の患者さんの治療方針の決定や指示書を出すことなど、医師としての業務に専念できます。そのような絶妙なチームワークが今の医療の現場を保っています。

情報を集めて、根拠に基づき自分の意見をはっきり言うことを私も学びましたが、日本に帰ったら空気が読めなくなって、やっていくのが難しくなってしまうかも知れません(笑)

今後、これからの医療の在り方や地域包括支援の部分でも多くなり、変化が起こってくることが予想されます。私たちはコロナで大打撃を受けていますが、NYの知事が「ニューヨーカーは強く、賢く!」と言っているように、これがもしかしたら、みんなが心を一つにして、良い未来へのドアを開けてくれることになるかも知れません。

私たちの未来のためにもお祈りください。

岩◎」

16日日本時間で11時頃

<岩◎>②「ソーシャルワーカーが今、本当に地の塩、世の光となる時代になっています。とても大切な役割を持っていますし、これからの日本を左右するとも思えます。これ、現場からの声です!

取り急ぎ。 岩◎」

<岩◎>③16日第3信 「市川先生、明日の勤務に備えて、就寝の時間になりましたが、少し、お伝えしたいことがあります。

今、自宅待機が続き、子供も大人も家にいて、そのために仕事がなく、収入が途絶えて苦悩しているNY市民、特に低所得者が沢山います。悲しいことに、そのために、今、ドメスティックバイオレンスが増加しています。信じられないかも知れませんが、NYの貧困層の子供は学校給食に頼って栄養のバランスがかろうじて取れている状況です。NY市長が最後までパブリックスクールを閉鎖しなかったのは、児童の生活と栄養の不足と危険が懸念されたからです。

今、NY市内では、公的サービスの必要さがとても見直され、不可欠となっています。

コミュニティの包括サービスがどれほど大切かを身をもって実感しています。

岩◎」

投稿日 20年04月16日[木] 12:19 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,社会福祉関連

卒業生の皆さんへ

<市川>さて、遅れて届いた卒業生からの応援メッセージを再度岩◎さんに送りましたら、以下のメールが届きました。私がメッセージを送って、少し時間が経ったので岩◎さんが体調を崩したのではないかと心配していましたが、無事がわかってほっとしました。

<岩◎>4日「応援メッセージをありがとうございます。懐かしい名前があり、嬉しく読ませていただきました。3日間連続の12時間勤務が終わり、ほっとしていますが、身体にはかなりこたえます(笑) 今の状態は悪化していませんが、良くもなっていないので、このままこの状態が続きそうです。私もこの新しい環境に少しづつアジャストしてきていて、仕事と休養のバランスなども取れてきています。同僚が体調不良やコロナの症状で次々に仕事に来れない中、私の健康は守られていますので、ご安心ください。」

<市川:卒業生へ>岩◎さんの踏ん張りに感動するとともに、彼女の生き方に励まされます。同様に、卒業生の多くは、直接相談やケアを行い、まさにギリギリのところで踏ん張ってくれています。高齢者や障がいをもつ方が生活しているホームで働いている卒業生、医療現場で患者の相談に応じ、治療後の患者の復帰を支援している卒業生、地域で生活する高齢者や障がいをもつ方を支援する卒業生、子育て支援を行っている卒業生、生活困窮者を支援している卒業生など、その働き場は多様です。彼らは、仕事の中で、自分がコロナウイルスに感染するのではないか、また利用者にコロナウイルスをうつすのではないか、家族や友人への感染の危険性はないかと心配し、不安と緊張の日々が続いています。でも、彼らの働きがなければ、その方々の生活が成り立ちません。

今は、社会福祉を支える卒業生たちの繋がりが大切だと思います。そして、その輪が、保健医療福祉の様々な分野で働く方々に広がり、互いに辛い思いや苦労を理解し合いながら、支え合って、明日への希望を生み出したいと思っています。

落ち着いたら、また皆と会いたいね。

<追加>岩◎さんからの当日のメッセージです。 「マスクなどももちろん足りないのですが、病院で使うN95と言うコロナのウイルスを通さない特別なマスクがFront lineでは必要なので、どうぞ、心配して物資のサポートはされなくても大丈夫です。今は足りないなりに、使い回しなどでやりくりしています。色々なお気遣いをありがとうございます。今は祈りがどれほどパワフルかと言うことを実感していますので、どうぞ私たちことを心に留めていてください。ありがとうございます。https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52137160 https://www.cnn.com/2020/03/31/us/coronavirus-medical-shortages-us/index.html

投稿日 20年04月14日[火] 9:09 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,社会福祉関連

<市川>4月2日午前8時、同期を介して、ニューヨークにいる卒業生の岩◎さんよりラインが届きました。私の卒業式のメッセージや卒業生への呼び掛け文を読んで、涙したこと、心が癒やされたこと、そしてニューヨークにおける医療現場の厳しさが書かれていました。

私は、早速、今でも繋がっている卒業生に対して、以下のメール・ラインを送りました。

<市川><岩◎さんへの応援メッセージの依頼>

「こんにちは。

さて、1992年度岩◎さんから、ラインが届きました。励ましのメッセージを送ろうと思います。

「私は今、マンハッタンのMount Sinai Hospital と言う大きなhealthcare system の中の一つのHospital のCOVID ICUで働いています。3日前ですでにMountSinai System の全部の病院での死者が187人に上り、今日の時点では死者の数がもっと増えていると思います。霊安室も一杯でご遺体を置く場所もありません。ICUベッドもICUナースも足りないし、人工呼吸器も足りません。私の働くICUでは<省略>まさに、戦場下です。数週間前までは普通に生活をしていたのに、人間の生活ってこんなにまで急に変わってしまうのですね。自分の身を守るためのマスクやガウン、フェイスシールドなども不足して、自分の身も守れません。こんなに時ですが、いつも私が神様に願っていたこと「神様のために私を用いて下さい」と言うことが、もしかしたらこれなのかも知れません。・・・・・。」

励ましの気持ちを伝えたい卒業生は、私個人に100字以内のメッセージを送って下さい。今週末には、まとめて送りたいと思います。」

そのメール・ラインを受けて、私にたくさんの励ましのメール・ラインが届きました。4日の午後、それをまとめて岩◎さんに送りました。私たちの思いを込めて。

今日5日に、早速、岩◎さんからメールが届きました。

<岩◎>「市川先生、

ルーテルの皆さんからのメッセージを一つひとつ大切に読ませて頂きました。涙が止まりません。皆さん、本当にありがとうございました。

そして、多くの方の祈りに支えられて私の毎日があるのだと思いました。皆さんの祈りを大切にこれからも頑張っていきます。どうぞ、これからも私たちのために祈ってください。

今の時点で、NY市内でのコロナ患者さんの死者が2600人以上にのぼりました。まだまだ、上昇のスピードが衰えておらず、今後2週間後あたりにピークが来ると言われています。

統計からみると、病院にコロナで入院した3分の2の患者さんは後遺症があるにしても自宅や施設に退院しています。その反面、3分の1の患者さんは重篤な状況になり、ICUで治療されているか、または亡くなっています。重篤患者さんの増加に伴い、私の病院ではICU病棟が70床以上にまで増やされました。<省略>お年寄りの患者さんの数も多いのですが、若くて既往歴の全くない健康な30歳代、40歳代の重篤なコロナの患者さんも増えており、自分は若いから大丈夫だということはコロナに関しては通用しない恐ろしさがあります。

<省略>

ご存じのように病院のベッドが足りず、コンベンションセンターや海軍の船が病院としてコロナでない患者さんを収容していますが、今、一番深刻なのは看護師、医師不足です。特にICUの看護師が不足して、私たちICUナースは通常の2倍の量の患者さんを受け持っており、同僚たちもオーバーワークで次々に体調を崩していっているので、これからは体力勝負となってきました。

看護師、医師不足を解決するために各州で、免許を持っていて今は臨床で働いていない看護師や医師のリクルートも始まり、定年退職した看護師や医師にも現場に戻ってきてもらるようにしています。最悪の場合、看護学生や医学生の導入もバックアッププランとして考えられています。

医療従事者の不足もちろんのことながら、人工呼吸器やその他の医療器具の不足も深刻な中で、この状態が続けば患者さんのトリアージをして、助けられる命を選択して治療を行っていかなくてはいけないことになるかも知れません。それだけは避けたいと願っています。

患者さんの看護を通して見えない敵、コロナの怖さを見せつけられていますが、問題なのは効果的な治療がないことで、今は、防ぐことだけが多くの人の命を救うことにつながっています。日本でも、医療関係者が日本でも数週間後にアメリカのような状況になってしまうこともあるかも知れない、と言っておられますが、確かにその危険はあるかも知れません。ですから、今、一人ひとりができること、他人事とは思わずに外出自粛、自宅待機などを守っていくことで、アメリカのような状況は防げると思っています。

皆で心を一つにして生きていく時になりました。

私も皆さんの祈りに支えられて頑張っていきます。

また、近況をお知らせします。

本当にありがとうございました。

岩◎」

<市川:卒業生へ>今回の呼びかけを通して、私が感じたことは、以下の通りです。

1.私がメール・ラインを送った卒業生の多くは、相談やケアを行い、まさにギリギリのところで踏ん張ってくれていること。例えば、生活しているホームで働いていたり、医療現場で一般の患者の相談に応じ、また治療後の患者の復帰を支援している卒業生、訪問をして、高齢の方や障害をもつ方を支援する卒業生、子育てに関わる支援を行っている卒業生、生活困窮者を支援している卒業生がいます。彼らは、仕事の中で、自分がコロナウイルスに感染するのではないか、また利用者にコロナウイルスをうつすのではないかと、不安と緊張のただ中に置かれていること。でも、彼らの働きがなければ、利用者の生活が成り立たないことも事実であり、緊張の日々が続いていること。

2.それゆえに、自分のことで精一杯なことは、十分理解できること。

3.このように献身的に働いている専門職に対する社会の配慮、応援、理解が乏しい言動や動きが散見されること。

4.卒業生には家族がおり、小さい子どもを含めて、養育していかなければならないこと。また、親の介護の責任がある卒業生もいること。家族にウイルスをうつさないか、心配は尽きない。

5.ウイルスの感染によって大きな影響を受ける子どもを必死で守っている何人もの卒業生がいること。

私は、それぞれの卒業生の働きに心から感謝し、それぞれの生き方に敬意を表します。

確かに、コロナウイルスの広がりは、今までの関係を打ち砕き、不安、恐怖、不信、怒りを生み出し、負の連鎖が広がってきています。

だからこそ、私は、大切なもの、大切なことを守る決意が必要だと思います。私は、その中に「人への思いやり」を加えたい。そして、今回の卒業生との絆を、これからも大切にしていきたい。絆を寸断されるのではなく、より強めたいと思っています。そのためにも、皆には、何としても罹患せず、生き抜いてほしい。

非力な私ですから、それぞれの悩みや痛みを聞く役割しか担えません。しかし、卒業生とこれからも歩んでいく可能性を模索し続けていきたいと思っています。一緒に明日を切り開いていきましょう。

投稿日 20年04月05日[日] 9:02 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,社会福祉関連

2019年8月21日、ルーテル学院大学において、ルーテル社会福祉教会の総会が行われ、「キリスト教社会福祉教育の挑戦〜ルーテル学院大学における36年を通して」というテーマの講演をお引き受けした。本資料は、その内容である。

同協会に属する社会福祉法人<東京都>東京老人ホーム(高齢者)・ベタニアホーム(母子ホーム、保育園)、<千葉県>千葉ベタニアホーム(母子ホーム、保育園)、<静岡県>デンマーク牧場福祉会(高齢者、児童養護、精神診療所)、<大阪府>るうてるホーム(高齢者)、<北九州市>光の子会(児童養護ほか)、<大分県>別府平和園(児童養護)、<熊本県>慈愛園(乳児、児童養護、高齢者、障害児・者、保育園) 、キリスト教児童福祉会(児童養護ほか)、NPO法人 キ

私は、ルーテル社会福祉協会を構成する社会福祉法人、NPO法人すべてを訪問することができました。各法人の歩みと現在の事業・活動内容は、るうてる法人会連合編『未来を愛する希望を生きる』(人間と歴史社)にまとめられています。

また、私は40数年間、いくつもの計画策定に関わらせて頂きました。そしてこの20年ほど、孤立、虐待、貧困などのたくさんの問題が顕在化してきていると思っています。ものすごく社会がゆがんでいると考えています。そして、他人事ではありません。自分自身も、今後、孤立の問題と直面するかもしれない。その現実に、キリスト教主義の施設やキリスト教社会福祉がどのように関わっていくかが問われているのです。その挑戦は、各法人の創設時と共通していると思います。すなわち、福祉制度がない時代に、また福祉利用者に対する偏見が色濃くあった時代に、先人の方々が支援を立ち上げた苦労を、私たちは共有することができると考えています。

1.今の地域社会を考える

2025年には団塊の世代の方々が後期高齢者になられます。しかも、家族の扶助機能の脆弱化に伴い、高齢者世帯の7割を一人暮らしまたは高齢者世帯が占めるようになり、介護を要する人に介護する家族はいないという現実が広がると予想されます。

しかし、2025年問題は、実はすでに大都市で起こっています。高度経済成長が始まった1960年代に都市に就職してこられた若者が、工業団地等の集合住宅に住み、そして今、多くの入居者が高齢者となっています。団地自体が急激に高齢化し、孤立の問題に直面しているのです。

2009年の『閉じこもり予防・支援マニュアル (改訂版)』(厚生労働省)によると、「閉じこもり」をもたらす要因は、「身体的要因」(身体的老化など)、「心理的要因」(不安)、「社会環境的要因」(物理的バリア、定年などによる社会的役割の喪失)があり、相互に関連して、多くの高齢者を孤立状態に追いやっていくとされています。

また、今日増加している虐待も、「保護者側のリスク要因」(医療につながっていない精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依存、そして被虐待経験)、「子ども側のリスク要因」(子育て負担のある乳児)、そして「養育環境リスク要因」(親族や地域社会から孤立した家庭、経済不安、貧困など)が相互に関係して生み出されています。そもそも子どもは、虐待を受けるために生まれてきたのではない。神様から祝福されて生まれてきた。だから、皆、「おめでとう」と言われて祝福される存在である。この原点を見失ってはいけません。

さらに、生活困窮者を取り巻く問題としては、8050問題があります。長く引きこもりを続けてきた50歳代の子どもが80歳代の親と生活している。子どもには収入がなく、したがって年金などの社会保障を受ける権利もなく、両親が亡くなると経済的問題に直面します。また、今日、生活困窮者になりやすい不安定就労の方々、家にひきこもる方々が増加しています。孤立、虐待、そして貧困が大きな社会問題となっていることを認識する必要があります。

2.社会福祉制度の動向

まず、介護保険制度についてお話をします。たとえば、孤立すると高齢者の心身の機能は低下し、要介護状態になっていく。さらに認知症が進むと徘徊や見当識障害が深刻化し、介護する家族が疲れ切ってしまうというような悪循環が起こってくる。これに対応するためにも、それぞれの地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」が提案されています。特に、生活支援は、介護予防と結びついて、高齢者自身の社会参加を促すとともに、地域サロン・見守り・外出など支援という住民などがボランティアとして行っていた活動を介護保険制度に組み込むものです。すなわち、「地域福祉の制度化」が進められています。さらに、同システムは、自立支援、重度化防止に重点に置いています。それは、単に医療保健システムを強化するだけでなく、「地域共生社会」を目指した取り組みであり、孤立した高齢者、介護家族が住民として地域でできるだけ自立して生きていくことができる地域社会を作る実践が高齢者福祉施策において重要とされています。

また、児童福祉分野では、2011年の『社会的養護の課題と将来像児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ』において、社会的養護の基本的方向として、①家庭的養護の推進、②専門的ケアの充実、③自立支援の充実とともに、④家族支援・地域支援の充実があげられ、「施設は、虐待の発生予防、早期発見から、施設や里親などによる保護、養育、回復、家庭復帰や社会的自立という一連のプロセスを、地域の中で継続的に支援していく視点を持ち、関係行政機関、教育機関、施設、里親、子育て支援組織、市民団体などと連携しながら、地域の社会的養護の拠点としての役割を担っていく必要がある。」としています。すなわち、地域における協働が提案されています。この基本的考え方は、2017年に厚生労働省雇用均など・児童家庭局家庭福祉課より出された『社会的養護の推進に向けて』に継承されていると思います。

さらに近年、社会福祉法が改正され、社会福祉法人に、法律上、地域における公益的事業を行うことが義務づけられています。公益的事業とは、地域における居場所(サロン)、活動場所の提供などを通じた地域課題の把握や地域づくりに関する取り組み、住民ボランティアの育成などであり、すでに皆さんがなさっておられると思います。

最後になりますが、生活困窮者自立支援制度を説明します。2013年、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人を支援するため」、生活困窮者自立支援法が成立しました。同法は、2015年度から、各地方自治体に自立相談支援事業(就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成など)の実施、住居確保給付金の支給を行わなければならないとしました。また、課題となっていた生活保護受給者の自立支援やひきこもる人々の社会復帰、また貧困によって教育の機会を奪われ、貧困の悪循環から脱することができなくなる危険性のある若者への就労、学習支援などの幅広い取り組みを市町村、社協に求めています。同制度の考え方は、生活困窮者支援を通じた地域づくりであり、「生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、働く場や参加する場を広げていくこと(既存の社会資源を活用し、不足すれば開発・創造していく)、さらに<支える、支えられる>という一方的な関係ではなく、<相互に支え合う>地域を構築する」ことを目指しています。

これらの施策に共通していることは、協働による共生の地域づくりです。

なお、近年、福祉関係者は「我が事丸ごと」という言葉を良く聞くと思います。「共生の地域づくり」を「我が事」とするなら、「丸ごと」は、児童・障害・高齢福祉等の分野で分断することなく、合わせて議論しましょうということです。生活困窮は広く住民を対象とします。また高齢者や就職氷河期で不安定な就労しかつけなかった人の中にも、生活困窮者の予備軍となっている方がおられる。

介護保険では、対象を障害児者と高齢者にした共生型サービス事業を創設しました。私は2年前、代表的な共生型施設である富山の「この指とまれ」を訪問しました。そこを保育で利用していた小学生5年生の文を読みました。その児童は、乳児の時に病弱で「この指とまれ」しか受け入れてもらえなかったそうです。そこで世話をしてくれた人は、重度の認知症だったけれど、いつもニコニコして抱いてくれた。その方は働きに来ていると思っておられたそうです。その体験を通して、「障害を持っている人も高齢者も、障害を持っていながらも元気で生き抜いている人たち」なんだと書いています。そこに、共生の意味があると思います。一緒に歩み、出会いながら、それぞれの痛みと可能性がわかようになるのです。

3. キリスト教・教会とキリスト教社会福祉との関わり

(1)基本的考え方

私は、教会から発せられる言葉である隣人愛の実践が、キリスト教社会福祉の実践であり、教会の地域への玄関が、幼稚園・保育園を含む社会福祉施設、地域活動であるとも考えています。ですので、以下に述べるキリスト教と社会福祉実践を結び合わせる5つのCの座標軸が大切だと考えています。

①共感(Compassion)

悲しみや痛みを感じ、喜びや感動する心を抱き、自分らしく生きたいと葛藤し、人間としての誇りを生きる糧とし、安心する心の拠り所を求めさまよう、そうした人生を一歩一歩積み重ねて生き抜いてきた利用者の「生きる」姿に共感すること。これは、同じように生きてきた自分自身を理解することから始まります。

②連帯(Collaboration)

「隣人」とは、生きる意味を共に考えてくれる同伴者です。すなわち、叫びをあげている人々から求められることにひたすら応え続け、同伴者として歩むこと。それは、利用者の存在を支える働きであり、互いが生きる意味を教えあい、共に考える空間であり、意味のある人生を互いに築いていく過程ではないでしょうか。例えば、地域ケア会議等の連携の中で、各キリスト教社会福祉を実践する団体はどのような役割を果たすのか、地域社会における使命は何か、明確にしていく必要があります。

③当事者の様々な能力の向上(Capacity building)

「孤児の父」と言われた石井十次は、明治後期に密室主義(個人的な話し合いによる教育)、旅行主義(見聞を広めるように努力すること)、米洗主義(米をとぐようにそれぞれの特質を現させる)等の岡山孤児院12則を明らかにしました。また知的障害児の父と言われた糸賀一雄氏は、昭和20年代から療育を通して、発達保障というミッションを掲げました。先人の精神を継承するならば、当事者の生きようとする力、他者を理解しようとする力、潜在的な自立能力を一緒に発見し、維持し、強化していくために、日々切磋琢磨し挑戦をしていくことが求められています。

④運営方針の明確化と組織強化(Check and evaluation)

社会福祉法人改革の現状分析は首肯できませんが、組織の透明性等の強化、公益事業の義務化に関しては、一つの機会ととらえています。

組織内だけでしか通用しない常識は、それを非常識と言います。そして、キリスト教社会福祉を実践する団体が、社会から求められている存在であるのかと確認し続けて頂きたい。

上記の4つの『C』を横軸に、キリストの教え『Christ』を縦軸にする座標軸。すなわちキリストが私たちのために十字架につけられ、自らの命を捧げて下さったこと、そして復活なさり神の元におられるという信仰を縦軸にする十字の座標軸がキリスト教社会福祉の実践だと考えています。

(2)特に意識して頂きたいこと

①自立の概念の変化

そもそも自立とは、個々の能力に応じたものであり、その人が有する障害に対しては支援を、その人がもつ能力は活用という基本的視点が大切です。また、自立の目標は就労による経済的自立なのでしょうか。地域生活における自立、社会関係的・人間関係的自立、文化的自立、身体的・健康問題と自立等、多様な自立を支えるという視点が求められています。

②当事者主体

身体障害をもつ方、知的障害をもつ方の社会参加は課題がありつつも、一定の実績はありますが、近年は特に、精神障害をもつ方の社会参加、自己実現を目指す活動が注目されています。浦河べてるの向谷地氏は、当事者研究を示し、当事者自身の取り組みを前面に掲げています。初期の認知症を持っている方々が当事者として社会参加していく可能性を模索する実践もそうです。このような実践が、全国に広がっています。

③継続的支援の強調

継続的な支援を考えていかないと、多くの当事者は孤立するのではないでしょうか。例えば、一定の年齢になり、児童養護施設を卒園した青年が、突然社会での自立を求められることには無理があります。人生のそれぞれの歩みの過程で、一緒に歩む人、活動、組織の支援があることが不可欠です。限定されていたサービス、制度を結び合わせるシステムを創り出していくことが求められています。 (以上、「キリスト教社会福祉実践の原点を考える」(発題要旨)『キリスト教社会福祉学研究』52号、日本キリスト教社会福祉学会)

ルーテルの教会によって建てられた施設や学校が、地域における生活問題にどのように立ち向かうのか。また、本来は、教会が中心になって、問題へ取り組んでいくことが望ましいのですが、事実、多くの教会は、今までの役割を担うことができなくなっていると思います。ならば、私たちが、教会のミッションを掲げ、一緒に歩み、教会の宣教力を強めるような挑戦はできないでしょうか。支えられてきた教会にどのような恩返しができるでしょうか。

4.ルーテル学院の挑戦

①社会から求められる大学を目指した改革

ルーテル学院は、ルーテル教会の青少年教育の一環として、1909年に創設された路帖神学校に始まり、本年(2019年)、創立110周年を迎えました。同時に、本年は三鷹キャンパスへの移転50周年という記念の年でもあります。

大学としての歩みをお話します。1964年にルーテル神学大学という名称で設置認可が下り、大学は、1976年に神学科にキリスト教社会福祉コースを設けました。私は、1983年にルーテル神学大学の専任講師になりましたが、当時の学生数は、1学年で20名前後であったと思います。しかし、確実に社会福祉の専門職の必要性が高まっており、本学は1987年にコースが独立して社会福祉学科となり従来の神学科と合わせて文学部2学科体制になりました。また、1992年には、社会福祉学科の定員は60名になり、神学科にキリスト教カウンセリングコースを設置しました。1993年にはブラウンホールを竣工し、学ぶ環境を強化するとともに、1996年にルーテル学院大学と名称を変更し、2000年には社会福祉学科は80名に定員増をしました。当時は、社会福祉分野への働きに対して社会の関心が高く、数の上で、社会が求める人材の養成ができていたと思います。

②高度の専門教育によるソーシャルワーカーの能力向上

ルーテル学院大学は、2001年に大学院 人間福祉学研究科 社会福祉学専攻(修士課程)を、2004年に博士課程を開設しました。これは、深刻な生活問題を解決するためには、高度な専門知識と専門技術をもつ人材が求められるという、現場、教育、研究の要望に応えるものでした。しかも、開講時間を、木曜日・金曜日の6限、7限という夜間と、土曜日の1限から5限とし、福祉現場等で働いている専門職も受講できる仕組みを考えました。そのため、優秀な教員を配置しましたが、大学院があるということは、大学自体の教育力、研究力を高めると実感しています。

③人間理解と隣人愛を支援の根底に置いた改革

2005年には、臨床心理学科を設置し、1学部3学科体制になりました。同時に神学科を「キリスト教学科に改組して、文学部を総合人間学部に名称変更しました。また同年、大学院に臨床心理学専攻を設置し、1研究科2専攻体制になり、人間福祉学研究科を総合人間学研究科に名称変更しました。2006年にはトリニティホールが竣工となりました。この改革の目的は、教育の目的と一致します。すなわち、ルーテル学院は心と福祉と魂の高度な専門家を養成するという教育の目的を掲げています。すなわち、キリスト教学科は、キリスト教に基づき人間の存在、神から与えられた命の尊さを学び、イエスキリストの愛を伝える人材を生み出す学科です。社会福祉学科は人間の生活を支える仕組みを作り、援助をしていくソーシャルワーカーを養成する学科です。臨床心理学科は、人間の心に寄り添い、援助する心理の専門職の養成を目的としています。これらの3つが合わさって「心」と「福祉」と「魂」の高度な専門家を養成する大学になりました。

④学び方改革

2014年、ルーテル学院大学は人間福祉心理学科に子ども支援コース、社会福祉援助コース、臨床心理コース、地域福祉開発コース、キリスト教人間学コースという5つのコースを設け、1学科5コース制になりました。具体的には、学生はキリスト教学、いのち学、福祉学、心理学等から学び、人間を理解し、心を学び、福祉の実践を身につけて卒業していく機会が提供されます。卒業生の多くが、人を支援する現場で働いていますが、支援の相手は、学問領域で分けられるものではありません。「靴に足を合わせるのではなく、足に靴を合わせる」、すなわち支援の相手に相応しい支援

本大学の取り組みから、お伝えしたいことは、以下のことです。

①たえずチャレンジ:本大学が、小規模大学です。しかし、教育への情熱とネットワークはマンモス大学にひけをとらないのはもちろん、柔軟で迅速な対応ができるという強みがあり、存在感を示してきたと思っています。それは、本大学が置かれている状況を絶えず検証し、「したいこと」「できること」そして「求められること」を皆で考えてきた結果だと思います。そして卒業生が教育の成果を表してくれていると思います。

②たえずミッションに立ち返ること:本大学は、「自分のためでなく、隣人のために生きて、仕える生に神の祝福があるように(ルター)」というミッションを堅持しようとしてきました。ミッションは建前ではなく、日々の業務に活かされるものです。そして、たえず立ち返り、検証していかなければなりません。

③今の社会は、混乱のただ中にあります。たくさんの方が排除され、また解決困難な問題に直面しています。その方々に、希望の光を届ける使命を実践していくことが、私たちに求められていると思います。今後も一緒に挑戦していきませんか。

投稿日 20年04月01日[水] 5:46 PM | カテゴリー: 教会関連 ,社会福祉関連

市川一宏(いちかわかずひろ) 2020年4月1日現在

1.教育歴

1983年4月より 日本ルーテル神学大学専任講師

1992年4より ルーテル学院大学助教授を経て 教授

2002年4月より2014年3月まで ルーテル学院大学学長

2014年4月より2018年3月まで、大学院研究科長・学事顧問・教授

2018年4月より2020年3月まで、ルーテル学院大学学長

2.現在

ルーテル学院大学人間総合学部人間福祉心理学科・大学院人間福祉学研究科社会福祉学専攻 教授

3.学歴

早稲田大学法学部、日本社会事業学校研究科、東洋大学大学院社会学研究科社会福祉専攻博士前期課程・後期課程、ロンドン大学ロンドン・スクール オブ エコノミックス(LSE)特別研究員2002~2004年

4.専門分野:社会福祉政策・地域福祉・高齢者福祉

5.研究テーマ:全国・都道府県・市区町村の行政、社協、民間団体における計画の策定、実施、評価および調査研究、人材養成・研修等に多数関わる。

全国各地の実践から、様々な「地域の福祉力」を学び、各地域に合った地域福祉実践を研究テーマとしてきた。特に近年、地域の福祉力を高め、孤立を防ぎ、「おめでとう」で始まり、「ありがとう」で終わる一人ひとりの人生が守られる、希望あるまちづくり、共生型社会づくりに挑戦している。

6.学会の活動

・日本キリスト教社会福祉学会会長(2017年6月まで)

・日本地域福祉学会理事(渉外担当)、査読委員<2020年6月まで>

・日本福祉学会監事<2020年5月より>、査読委員

7.法人関係等役員

・東京神学大学評議員

・三鷹ネットワーク大学推進機構副理事長

・福祉系大学経営者協議会理事

・医療法人財団慈生会野村病院監事

・ニッセイ財団高齢社会助成審査委員

・厚生労働省寄り添い型相談支援事業等選定・評価委員会委員

・学校法人九州ルーテル学院理事(2019年4月まで)

・学校法人浦和ルーテル学院評議員(2019年3月まで)

・日本ソーシャルワーク教育学校連盟相談役(2019年5月まで)

・認定社会福祉士認証・認定機構研修認証委員会理事(2018年5月まで)

8.最近の主な学外活動

・国際基督教大学非常勤講師「社会福祉概論」

・石巻市ボランティアセンターアドバイザー・地域福祉活動計画策定委員会アドバイザー『第3次地域福祉活動計画』・石巻市地域福祉アドバイザー

・小金井市介護保険運営協議会会長

・調布市高齢者福祉推進協議会顧問

・三鷹市介護保険事業計画検討市民会議委員

・武蔵野市健康福祉総合計画推進会議会長・地域福祉計画策定委員会委員長

・練馬区介護保険運営協議会会長、練馬区地域福祉パワーアップカレッジ学長(2019年7月まで)

・世田谷区共同募金配分委員会委員長、評議員専任・解任委員会委員長

・東京都高齢者保健福祉計画策定委員会委員・東京都共助社会を進めるための検討委員会委員長・社会貢献表彰専門部会会長

・東京都社会福祉協議会総合企画委員会委員長、法人理事

・神奈川県地域福祉支援計画評価・推進等委員会会長(2019年6月まで)

・全国社会福祉協議会全国ボランティア市民活動振興センター運営委員長、評議員選任解任委員会委員

・『日本の都市総合力評価(JPCI)有識者委員会(Expert Committee)』 委員<社会福祉担当>(森記念財団)

9.著書・論文等

(単著)

・2014年6月『「おめでとう」で始まり 「ありがとう」で終わる人生 福祉とキリスト教』教文館

・2009年5月『知の福祉力』人間と歴史社 等

(2019年度における論文等)

・2019 年1月この人に聞く「ソーシャルワーカーは、専門職である前に一人の人間であれ」聞き手松本すみ子先生、『ふくしと教育』(日本福祉教育・ボランティア学学会機関誌)2019 通巻26 号、p.38〜p.41

・2019年5月「岡本榮一理論へのキリスト教社会福祉からのアプローチ」(単著) p.90〜108『ボランティア・市民活動実践論』ミネルヴァ書房

・2019年5月「序章 三鷹市における地域ケアの現状と未来への展望」(単著)p.9〜22、「第1章 三鷹市における地域包括ケアシステム構築の現状と課題」(単著)p.28〜37、「地域ケアの過去、現在、将来」(特別対談 清成忠男前理事長)p.243〜251、「地域ケアネットワーク創設への想いを語る」(インタビュー 清原慶子前三鷹市長)p.235〜242、『人生100 年時代の地域ケアシステム―三鷹市の地域ケア実践の検証を通して』(編集代表・共著)NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構

・2019年10月(有識者委員)『日本の都市特性評価2019』森記念財団都市戦略研究所

・2019年11月(書評)森清著『ひとりでも最後まで自宅で』『本の広場』p.12・13教文館

・2019年11月「慈愛園から学ぶ」『100周年記念誌』社会福祉法人慈愛園

・2019年11月「健生会の歩みは地域に希望の光を届けてきた歴史である」『創立35周年記念誌』NPO法人健生会

・2020年1月「明日の地域を描く」(自著)『地域福祉パワーアップカレッジねりまの「歩み」』p.5〜7(発行人)パワカレの歩み編集委員会

・2020年1月「キリスト教社会福祉実践の原点を考える」(発題要旨)『キリスト教社会福祉学研究』52号、p.80〜82日本キリスト教社会福祉学会

・2020年2月「桐ヶ丘地域のまちづくり再生」実践の持つ意味」(コメント)『第33回ニッセイ財団シンポジウムの記録集「高齢社会を共に生きる」』p.63・64日本生命財団

・2020年3月「自治体とコミュニティの関係性を踏まえた人材確保のあり方」(全国市長会の講演録)『コミュニティの人材確保と育成~協働を通じた持続可能な地域社会~報告書』日本都市センター

・2020年3月「解説 民児協運営のポイントと会長としての心構え」(自著)p.6・7『VIEW No.214』全国社会福祉協議会民生部

10.講演・研修等

5月20日「これからの民生委員・児童委員活動を考える」大阪府民児協、大阪府民生委員児童委員大会

5月27日「介護支援専門員らしく、利用者や地域を支えるために」大分市居宅介護支援事業者連絡協議会、研修会

6月10日「これからの民生委員・児童委員活動を考える」新潟市民児協、新潟市中堅民生委員児童委員研修会

6月12日「自治体とコミュニティの関係性を踏まえた人材確保のあり方」地域社会を運営するための人材確保と人づくりのあり方に関する研究会、全国市長会

6月17日「地域福祉の方向性と地域福祉コーディネーターの役割」(講義と演習)長野県社協、長野県地域福祉コーディネーター養成講座

6月28日第60回日本キリスト教社会福祉学会大会シンポジウム「神と隣人に仕えるー地域共生社会形成におけるキリスト教社会福祉の役割」(発題)

6月20日・9月12日「地域援助技術」(コミュニティソーシャルワーク):「これからの地域福祉と主任介護支援専門員の視点」(講義と演習)「地域福祉を進める専門職の目指す方向」(講義と演習)長野県社協、長野県主任介護支援専門員研修会

7月4日・16日「社会福祉概論」裁判所総合研修所、家裁調査官研修

8月20日・3月1日・16日「特別講義:問い直される社会福祉の使命―新しい共生社会の創造」中央福祉学院、社会福祉主事資格認定通信課程

9月9日「地域福祉をめぐる課題と展望」神奈川県、地域福祉担当職員研修(初任者編)

9日29日・10月3日・11月12日・1月23日「地域福祉をめぐる課題と展望」自治大学校、(管理職)課程講義

10月9日「県民一人ひとりが作る地域共生社会について」沖縄県社協、沖縄県社会福祉大会

12月17日「地域福祉コーディネーターの役割」新潟県社協、地域福祉コーディネーター養成研修

1月28日「単位民児協会長・副会長の心構えと役割について」香川県民児協、単位民児協会長・副会長研修

1月29日「地域福祉を推進する者として」名古屋市民児協、研修会

2月4日「これからの民生委員・児童委員活動を考える」土浦市、全体研修会

2月7日「民生委員・児童委員協議会の運営と副会長の役割について」埼玉県社協、民児協副会長研修

2月13日・14日「民児協のリーダーに求められる役割」(講義と演習)全民児連、全国民生委員大学

2月17日・18日「地域共生社会と民生委員・児童委員の役割について」「相談技術」長野県社協、県内研修会

投稿日 20年03月29日[日] 11:19 AM | カテゴリー: カテゴリ無し ,大学関連 ,社会福祉関連

2020年3月13日午後2時より、本学院礼拝堂において、卒業生と専任教員、担当職員、パイプオルガン演奏者と独唱者が出席し、卒業式が執り行われました。保護者の方々や学院関係者の方々にはご遠慮頂き、本当に申し訳なく思っております。写真は、大学のホームページに掲載されています。以下、私のメッセージを掲載いたします。

輝く命

「心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば 主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。」(箴言3:5・6)

皆さんと共に今日の卒業式を執り行うことができますことに心から感謝し、その思いを込めて、お祝いのメッセージを送りたいと思います。

1.聖句の意味

この聖句は、2002年4月、今から18年前の4月の入学式で、学長として初めてメッセージを述べた時の思い出の聖句です。当時、戸惑いと緊張で心は激しく揺れていた時に、この聖句によって勇気を与えられたことを思い出します。

さて、箴言は、いわゆるバビロン捕囚後、すなわち紀元前約600年、新バビロニアによってユダ王国のエルサレムが征服され、ユダ国民がバビロンに連行され、50年間、囚われの身となりました。もっとも過酷で悲観すべき状況にある中で書かれたものです。

また、箴言は「知恵の書」と言われ、「実際の生活の中で、さまざまな問題や困難に遭遇する。これらの課題を巧みに解決・処理し、時と場合に応じて適切に行動する能力」(『新共同訳 旧約聖書注解Ⅱ』日本基督教団出版局)について書かれています。なお、この知恵は自分だけで得られるものではありません。さまざまな人と出会い、さまざまな行動や思いを知り、学び、また自らの経験によって得られることを確認したいと思います。

ふりかえって、私たちも、身近に地震、台風等による水害、風害、そしてコロナウイルスの流行等に直面し、不安に覆われた状態にあります。このような時代にあって、私たちは、それらの困難にいかに取り組むか、どのように生きていくのか問われており、今日は、1人の医師の生き方から学びたいと思います。

2.アフガニスタンにおける中村哲医師の働き

その人とは、アフガニスタンの地で、住民のために働いた医師中村哲さんです。アフガニスタンは、日本から西南に約6,000キロメートル離れた所にあり、南と東はパキスタンに、西はイランに接し、面積は日本の1.7倍、中央には、ヒンズークッション山脈がある山の国です。人口は2000万人から2400万人で、気候は乾燥地帯ですが、かつては、全人口の80%を占める農民が自給自足の生活をしていました。しかし、約50年前から内乱が続き、また約20年前に大干ばつがあり、1200万人が危機に直面し、飢餓線上400万人、100万人が餓死線上にあって、イランやパキスタンへの数100万人が難民となりました。

中村医師は、1984年にパキスタン北西部に赴任し、1991年よりアフガニスタンの東部の都市ジャララバードを拠点として、診療所を開設し、医療活動を行いました。99.9%の住民は10円、20円のお金もなく医療を受けられない状況でした。

中村医師は、医療活動を続けながら、子どもたちが日本では治る腸の病気にかかり、「コロリ」と亡くなってしまう現実を知りました。その理由は栄養失調と貧困です。子どもたちは、乾きを潤すために汚い水を飲まざるを得ず、その結果、体を壊す。また水がない故に作物ができず、十分な食べ物がなく、栄養失調状態にありました。そして、長く続く内乱の混乱も合わさって、急激に砂漠地が増加している現実を見て、中村医師は、2000年8月井戸を堀ることを決意しました。さらに、食べ物となり、生活を維持する農作物づくりのための用水路を建設することに挑戦し、聴診器を土を掘り、岩を砕く道具に持ちかえたのです。

2002年以来、1600箇所に井戸をつくり、また用水路建設に取り組み、2017年現在、用水路は27キロに及び、灌漑面積は、3500ヘクタールに及びました。東京ドームは4.7ヘクタールなので、800個分になる計算になります。用水路が延びるたびに緑が生まれ、村ができる。そして15万人が住むコミュニティが作られたのです。しかも、一緒に用水路を作り、知識と経験をもつ住民がそこに住み、用水路を守り、コミュニティを継続していくという、当事者による自立を目指したのでした。それらの事業を、日本で設立されたペシャワール会(注1) が、それらの活動を支援したのでした。

注1.シャワール会は、1983年、パキスタン北西辺境州で貧困層のハンセン病治療をし、79年の旧ソ連侵攻で生じたアフガニスタン難民も治療する中村哲医師の支援組織として結成された。会員数約1万3千人。寄付金により同州やアフガニスタンで複数の病院や診療所を運営している。受診者は延べ100万人を超える。中村医師は2003年、アジアのノーベル賞といわれるマグサイサイ賞(平和・国際理解部門)を受賞した。

(以上、『天、共に在り〜アフガニスタン三十年の戦い』NHK出版、2013年10月第一版、「京都環境文化学術フォーラム」記念講演より)

3.中村哲医師の生き方から学ぶ

私は、中村哲医師の生き方に敬意を表しつつも、同じような生き方ができない。しかし、だからこそ、中村医師の生き方から学びたいのです。福岡市の西南学院中学に進学し、キリスト教と出会った後の生き方から、生き方の本質を引き継ぎたいのです。

<出会いを大切にしてきた生き方>

中学時代からの友人、福地庸吉さん(73)が中村医師に現地に赴任した理由を尋ねると、かつて蝶を調査する登山隊の一員として行った時に診察できなかった村人たちの「恨めしそうな顔が頭から離れんかったとよ」と答えたと言われたとのこと。また、中村医師は言います。「様々な人や出来事との出会い、そしてそれに自分がどう答えるかで、行く末が定められていきます。私たち個人の小さな出来事も、時と場所を越え縦横無尽、有機的に結ばれていきます。そして、そこに、人の意思を超えた神聖なものを感じざるを得ません。この広大な縁の世界で、誰であっても無意味なものはない。私たちに分からないだけです。この事実が知ってほしいことの一つです。現地30年の歴史を通して言えることは、私たちが己の分限を知り、誠実である限り、天の恵みと人の真心は、信頼に足るということです。」その言葉から、出会いを大切にしてこられた中村医師の生き方を学びます。

<「一隅(ぐう)を照らす」>

中村医師は、たびたび「一隅(ぐう)を照らす」と言われます。一隅とは、ひとすみと書きます。今いる場所で希望の灯(ひ)を灯すこと。それは、0か100ではない。その間には、1から99の生き方がある。さらに、アフガニスタンの国全体から見ると、限定的な活動だが、自分がいる場所で生きていくことが一隅を照らすことであり、そこに意味がある。また援助にはブームがあり、ブームが終わると多くの援助が引き上げられるが、中村医師は、現地に残り続けた。だから、経験の通して、現在のアフガニスタンでの戦争が、決して平和を生み出さないこと、憎しみは生まれるが、信頼は生まれないことを説得力をもって言い続けることができたのです。

2019年12月4日、中村医師は、銃撃され、亡くなられました。私は、中村医師が生涯を通し証明したその思いを、忘れないようにしていきます。

4.卒業生に贈る言葉

君たちはそれぞれに生きてきた。そしてここにいる。また、君たちとともに、ご親族、友人、教職員は、一緒に歩んできた。今までのことで、無駄なことは何もない。そのことに気がついてほしい。そして、今までの経験を無駄にするかしないかは、これからの君たちの考え方、生き方による。そのことを忘れないでほしい。

そして今、君たちは、旅立とうとしている。不安もある。恐れて歩みを止めることもあるかもしれない。しかし、私は、漠然と不安を抱くのではなく、今を大切にして、生きていってほしいと伝えたい。いろいろ困難に直面した時に、決して一人ではなかったことを思い出してほしい。

これからの君たちの歩みのその一歩一歩が、「輝く命」そのものである。そして、君たちの思いと共に、共に歩んでくれた方々の思いが、君たちを通して輝いているのです。そのことを忘れないで頂きたい。

だから、今日は、君たちに、「心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず 常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば 主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。」という聖句を贈ります。

卒業、おめでとう。これからもよろしく。

資料1.歩み

1984 パキスタン北西部に赴任

1991 アフガニスタンに診療所を開設ペシャワルの病院に訪れる患者の半数は、戦乱を逃れてきた隣国アフガニスタンの難民だった。アフガニスタン山間部の無医地区の苦境を知り、国境の峠を越えて診療所を開設。その後も活動地域を広げ、最も多い時期は両国の11カ所で診療所を運営した。

2000 干ばつを受け井戸を掘る アフガニスタンで大干ばつが発生。農地の砂漠化が進み、住民たちが次々と村を捨てた。飢えと渇きの犠牲者の多くは子どもたち。「もはや病の治療どころではない」。かんがい事業を決意し、井戸掘りを始める。2016年までに井戸は1,600カ所となった。

2003 用水路建設に着手 井戸掘りを進める中で直面したのが、地下水の枯渇。水不足で小麦が作れない住民たちは現金収入を得るため、乾燥に強く、ヘロインやアヘンの原料となるケシの栽培を広げていた。「農村の回復なくしてアフガニスタンの再生なし」。地下水に頼るかんがいの限界を知り、用水路の建設を始めた。

資料2.「砂漠の啓示」より

「 砂漠は美しく静かだ。日中の気温は50度に迫り、強烈な陽光があらゆる生命の営みを封じる。人為を寄せつけぬ厳しさに、人はただ伏して恵みを乞う。ガンベリ砂漠の凛(りん)とした表情は変わらない。 だが緑の防砂林を境に情景は一変する。幅300メートルほどの樹林帯が延々5キロ、砂漠と人里をくっきりと分けている。高さ十数メートルに成長した紅柳の薄暗い森を抜けると、1本の水路が流れている。両岸のヤナギ並木が目を和ませ、小鳥のさえずりが聞こえる。水路沿いに数万本の果樹の園、スイカ、野菜、米や小麦を豊富に産する田園地帯があり、今も開拓は営々と進む。6年前に建設された用水路は確実に威力を広げている。 当時は粗末な小屋で、熱風と砂嵐の中、食事に混じる砂粒を噛(か)みながら指揮を執った。数百人の作業員たちは倒れても決して仕事の手を休めなかった。三度の食事を家族に与え、故郷で暮らすこと。それが彼らの願いであった。 その司令塔は今、広々とした記念公園の中に記念塔として立つ。塔の上から眺めると、砂漠に向かって押し寄せる一面の樹林の緑が圧倒的だ。恵みは人の思いを超えて、備えられてあることを訴える。奇跡ではない。一つの神聖な啓示だ、と皆は確信を深める。 砂漠の一角で得たこの光景は、誰の心にも鮮やかに刻まれている。わが職員、作業員は隣接地域で次々と取水堰(ぜき)の建設に取り組み、アフガン東部に穀倉地帯の復活をと意気軒高である。多くの場所で取水堰を造り、「緑の大地計画」は15年目にして完成を目前にした。2020年までにPMS(平和医療団)は1万6500ヘクタールの沃野(よくや)をよみがえらせ、65万農民の生きる空間を確保しようとしている。 PMSでは来る5年を準備期間とし、全国展開を目指している。アフガンでは全耕地770万ヘクタールのうち灌漑(かんがい)地域は200万ヘクタール前後。減少の一途という。 気候変動による干ばつは、ようやく為政者に危機感を与え始めている。全部を救えないにしても、PMSが確立した取水技術は多くの地域で恩恵をもたらすと期待され、全国展開の機運が高まっている。現在、「大同団結」をあらゆる勢力に呼び掛け、調査と準備が進められている。 殺りくで糧を得ることなど誰も好まない。故郷で耕して生きるのが一番だ。戦乱の中で生きざるを得ない人々は、PMSの灌漑事業に平和への望みをかける。その祈りは切実である。 この事情は日本に伝わりにくい。戦の背後にある現実が知られず、貧しい人々の犠牲に実感が持てないこともあろう。 折から報ぜられる安保法制 議論は、悲しいものだ。進んで破壊の戦列に加わり、人命を奪ってまで得る富は、もうよい。理屈で固めた「平和」は血のにおいがする。富と平和はしばしば両立しない。日本国民はいずれを選ぶか。」

投稿日 20年03月16日[月] 3:13 PM | カテゴリー: 共助社会づくり ,大学関連 ,社会福祉関連

阿部志郎先生が、第28回石井十次賞を受賞されました。それを記念する講演会・お祝い会が12月初旬に開催されました。2020年に94歳を迎えられる先生が、ひたすら福祉の原点を示し、さらに追い求め続けられる生き方を目にし、参加者にとって、励まされる時でした。今までも、今も、そしてこれからも、阿部先生の後ろ姿を見ながら歩んでいくことができることに、私は心より感謝しています。

式典の資料はこちらをクリックしてください

投稿日 19年12月15日[日] 12:32 PM | カテゴリー: 共助社会づくり ,社会福祉関連

« 前のページ 次のページ »