第25回「黒岩知事との“対話の広場”Live神奈川」開催結果 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f300633/p30vol25.html

第25回「黒岩知事との“対話の広場”Live神奈川」開催結果(その2) http://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f300633/p30vol2502.html

昨年の11月に行われた黒岩知事との“対話の広場”Live神奈川が掲載されました。私は、病院に入院中で、ビデオで参加しました。

投稿日 19年03月08日[金] 11:42 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,社会福祉関連

卒業おめでとう。今日は、皆輝いている。君たちの輝きをエネルギーにして、「0か100ではない生き方」というテーマでお話ししたい。

この1年は、私にとつて、貴重な1年であったと思います。自分の生き方を問われる時で、神様から与えられた試練であり、み恵みであったことを確信しています。その経験を通して、まっすぐな一本の道を歩いていくことが、人生ではないと感じました。思いがけないことに直面し、それに適応しようとし、自分の歩みを再確認する。そして、今まで考えていたことが、必ずしも正解ではなかったことに気がつきます。歩みは、今まで同様に、蛇行すると思います。ただ、自分が目指すゴールを忘れず、希望を失わず、歩んでいくことを大切にしていきたい。

回復のために自宅で休んでいた時、私は、中村 裕氏(なかむら ゆたか)氏の挑戦を知りました。中村氏は、日本の整形外科の医師で、身体障害者のスポーツ振興をはかり、日本パラリンピックの父と呼ばれています。

中村氏が活動を始めた1960年当時をふりかえりますと、日本では身障者は「ベッドで寝て過ごすことが一番」といわれていた時代でした。「何か特別な手術などがおこなわれているのでは」と調査のため、英国のストークマンデビル病院へ派遣されました。しかし、手術など治療方法は日本と全く同じでした。イギリでは障害者がリハビリテーションの一環としてスポーツを行い、さらには社会全体で受け入るシステムが存在したことに強い衝撃を受けて、中村氏は帰国しました。また、ストークマンデビル病院のグットマン博士から、「何人もの日本人は帰る時も是非実行すると言って去ったが、一人としてその言葉を守っていない。」と言われました。日本の医療の壁は予想以上に厚かったのです。

しかし、帰国後、1961年、第1回大分県身体障害者体育大会を開催します。「障害者を見世物にするな」「あなた、それでも医者ですか」など多くの批判を受けたそうです。しかし、それを実現し、さらに1964年東京パラリンピック開催に奔走し、日本人選手団団長を務めました。日本の参加者は施設や病院暮らしの「患者」、それに対して西欧諸国の「アスリート」で結果は試合前から明らかでした。また西欧諸国の参加である障害者が日本で買い物に行く等、患者では無く、障害者というのではなく、一人の人間として、生活する姿は、大きな衝撃を私たちに与えました。日本人参加者は閉会式のとき中村氏に「働く場所をつくってほしい」と懇願したそうです。中村氏はそれに応えて、1965年に障害者の自立のための施設『太陽の家』を創設します。

中村氏が恩師と一緒に、『リハビリテーションー医学的更生指導と理学的療法』(南江堂)を出版しました。その中で、「日本医学は薬物療法、手術的療法にあまりに偏り過ぎているように思われる、これに心理的物理学的医療を加え、これを有機的に結合させ、疾病の治療に最大の効果を上げる方法を見出す努力がすなわちリハビリテーションである。」と言うと共に、「回診チームに、PT、OT、ソーシャルワーカー、養護学校の担当教師も加えて、障害をもつ一人ひとりに合ったもっとも適切な訓練方法を検討すべき」としました。その原点は、生きていく希望を灯すこと。(水上勉監修『中村裕伝』中村裕伝刊行委員会、三枝 義浩『太陽の仲間たちよ―身体障害者とある医師の挑戦』講談社( (KCデラックス―ドキュメントコミック) 1994年、『フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

この長い年月をかけた中村氏の挑戦は、当時の日本における常識としてきた障害者の生活に関する考えを、徐々に切り崩していきました。障害者の0か100でない生き方を、一人の人間として当然持つ希望を実現しようとする挑戦を認める社会を目指した取り組みでした。

障害者がスポーツをするという当たり前であることを宣言する大会は、パラリンピックです。2020年に開催されるスポーツの祭典であるオリンピック、パラリンピックを単なるお祭りに終わらせることなく、障害者が希望をもって生きていくことが可能な社会を実現することが求められています。

聖書に立ち戻ります。聖書 イザヤ書 43章4節・5節「私の目にあなたは値高く、貴く 私はあなたを愛し あなたの身代わりとして人を与え 国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。」と語られています。

「あなた」とは、霊的に理解力なく、主の計画を実現することができず、沈黙しており、罪深い人を言います。(ティンデル聖書解イザヤ書訳者鍋谷・橘内 著者アレック・モティア)。そもそもこのイザヤの時代とは、アッシリアとバビロニアによる世界制覇が始まった時代です。かつての支配者エジプトは、衰退しつつあり、北からの勢力が拡大を始めました。アッシリアは、抵抗する者を皆殺しにし、町や村を破壊し尽くし、その指導者層を連れ去り、捕虜としました。この困難な中にある、ここで言う「あなた」に対して、安全を与えるのです。「あなたの身代わりとして人を与え」とは「救い主」を言います。そして、「恐れるな、私はあなたと共にいる。」というメッセージを送り続けておられる。私は、2007年の入学式(生命の鼓動)でも、2012年の前期卒業式(「おめでとう」ではじまり、「ありがとう」で終わる人生を)でも、この聖書の箇所を用いました。しかし、今回の結論が違う。今回は、自分の経験と重なります。

繰り返しになりますが、11月に病院に入院し、また完全な回復に時間がかかりますが、その分、自分の生き方、私が目指していく信条を学びました。また、超多忙な生活を離れ、今まで気がついていなかった家族の支え、学生や卒業生への思い、友人や関係者の大切さを学ぶことができました。その経験を念頭礼拝で「悲しみよありがとう」というテーマでお話ししました。

当たり前に思ってきたことが、実は正解ではなかった。中村氏と同じことをする力は、私にはありません。しかし、出会いを大切に、その出会いから学んだことの実現を目指し、挑戦してきたという姿勢を大切にしたいと思います。それぞれには、それぞれの可能性がある。そして、解答は、様々です。

生きるということは、0か100ではない。すなわち、まったく何もしないことを0とする。これに対して生きていくために最大限の努力をして成果を上げることを100として考える。その2つしか選択肢がないのは、これはあまりに短絡的。目標が困難になったら、目標を諦めるのではなく、目標を広げればいい。そして目標に向かう生き方には、1から100までの選択肢がある。君たちには君たちらしく、自分が望む道を歩いていってほしい。今日をもって友と別れることは寂しい。しかし、その寂しさは、信頼が根底にある。ならば、必ず勇気にかわる。今日は、皆を支えてくれた友人、家族にお礼を言おう。そして、それを神様が、じっと見守り、支え、守って下さるということを心にとめ、歩んでいってほしいと思います。

卒業おめでとうございます。

投稿日 9:24 PM | カテゴリー: 大学関連

長年、同講義を担当させて頂き、各職員の方々が直面する課題について知ることができます。それは、各市町村の状況が異なり、一律に議論する事はできないことを学んでいます。

しかし、だからこそ、私は、各市町村が直面する生活課題を把握する視点を示し、政策動向を説明し、各地の活動を紹介しています。そして、私が考える地域をお示ししています。私の講義を通し、それぞれの市町村にあった計画、実践が生まれることを願っています。

①コミュニティに所属するもの同士の相互の関わり

②関わり対するアイデンティティ、愛着

③それらを実現しやすい地理的な空間

④互いを認め合うコンセンサスと一定の規範

⑤コミュニティを支える宗教や祭り等の文化の形成

⑥人材や活動等の一定の地域資源の存在

1月の講義を行い、3月の講義の準備をしています。

投稿日 19年02月26日[火] 8:52 AM | カテゴリー: 共助社会づくり,大学関連,社会福祉関連

2月14日・15日、ロフォス湘南で、民生委員大学の講師のご依頼を頂きました。各都道府県のリーダーである方々の意識と能力の高さを毎年感じており、本年も、私自身が教えて頂きました。

毎年、講義とワークショップの内容を見直し、より良いプログラムを目指しています。全国社会福祉協議会民生部も全面的に支援して下さり、今回も手応えはありました。

投稿日 19年02月21日[木] 10:24 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,社会福祉関連

2018年12月、久しぶりの講演を比較的近距離の静岡市で行わせて頂きました。静岡市は、地区社協(地区社会福祉協議会)で優れた実践をしており、その意味で、講演に対する評価はとても気になります。ちなみに、地区社協とは、「住民一人ひとりが社会福祉に参加し、地域の中の支え合いの輪を育てていくための民間団体です。地区社協は、地域住民や自治会・町内会、民生委員・児童委員、その他地区の各種団体から選出された代表者によって構成されています。この団体では、私たちの生活上のいろいろな問題や課題について話し合い、その問題を解決するための活動や福祉の風土づくりを進めていく活動をしています。静岡市内のおおむね小学校区に設置され、地区社協ごとにそれぞれ地域に根ざした福祉活動を展開しています。」静岡市社会福祉協議会HP

講演のテーマは、「民児協地区活性化に向けての~会長による民児協の運営と役割について~」

投稿日 5:02 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,社会福祉関連

2019年1月、本郷俊明さんが会長をなさる京都府の中堅リーダー研修会の講師をお引き受けしました。中部と南部での講演は、私にとっても、実りあるものであった。出席なさった民生委員のリーダーの方々のお働きを学び、地域の生活課題は厳しくとも、困難に直面しておられる方々に寄り添う民生委員の方々のお働きを見て、感動しました。勇気を与えられました。感謝。

投稿日 19年02月16日[土] 9:57 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,社会福祉関連

東京都社会貢献大賞が公表されました。社会貢献表彰専門部会における協議に関わらせて頂き、様々な活動が展開されていることを学びました。少しでも多くの実践が申請され、良いことは良いこととして、社会的に評価されることを望んできます。

東京都共助社会づくりを進めるための社会貢献大賞

更新日:平成31年(2019)2月15日

東京都では、多様な立場の都民や団体が互いに支えあう共助社会づくりの実現に向け、ボランティア活動推進の気運醸成を図るため、継続的・先進的な取組を行っている団体等を表彰し、気運の盛り上げの一助とすることを目的として、平成28年度に「東京都共助社会づくりを進めるための社会貢献大賞」を創設しました。

表彰制度の概要

◆表彰団体の推薦について 東京都ボランティア活動推進協議会構成団体(企業、学校、NPOなど民間団体、町会・自治会、商店会、オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、国及び地方公共団体など、ボランティア活動を推進することについて賛同した団体)等からの推薦による ◆選考 「社会貢献表彰専門部会」により選考を実施 ◆審査の視点(平成30年度) 【地域密着性】 1.都内で活動又は支援を行っている。 2.都内で地域の課題解決に取り組んでいる。 3.その他、地域社会に根ざし、共助社会づくりの推進に寄与する取組を行っている。 【普及性】 1.他の団体の模範となる。 2.より多くの活動参加者にボランティア活動の場を提供している。 3.活動参加者をより多く増やすための取組を行っている。 4.その他、他団体や都民に広く影響を与えるなど、共助社会づくりの推進に寄与する取組を行っている。 【先駆性】 1.柔軟な発想の下で創意工夫し、活動している。 2.活動参加者の専門性をいかしている。 3.短時間で気軽に実施できるメニューを実施している。 4.第三の居場所を創出し、活動を行っている。 5.その他、工夫が見られる先駆的な内容で、共助社会づくりの推進に寄与する取組を行っている。 【安定性】 1.長期間継続し、現在も行っている。 2.活動参加者が活動に参加しやすい取組を行っている。 3.その他、継続して活動が行われ、共助社会づくりの推進に寄与する取組を行っている。 【協働】 1.多様な主体と連携している。 2.その他、他の主体と連携し、共助社会づくりの推進に寄与する取組を行っている。 【時代適応性】 1.時代の必要性に合致した取組を実施し、共助社会づくりの推進に寄与する取組を行っている。

平成30年度 受賞者

◆贈呈式 平成31年3月5日(火曜日) 東京都庁第一本庁舎 7階ホール ◆ア 大賞 (ア)企業 日本生命保険相互会社・富士ゼロックス端数倶楽部 (イ)教育機関 杉並区立富士見丘中学校 (ウ)その他民間団体 特定非営利活動法人みんなのおうち

◆イ 特別賞 (ア)企業 企業組合あうん (イ)教育機関 東京都立淵江高等学校・大田区立貝塚中学校 (ウ)その他民間団体 中央区環境保全ネットワーク・杉並区町会連合会

映

東京都の「平成30年度 共助社会づくりを進めるための社会貢献大賞」を見て頂くと、映像が見られます。h

過去の受賞者

【平成29年度 受賞者】

◆贈呈式 平成30年1月18日(木曜日) 東京都庁第一本庁舎 7階ホール ◆ア 大賞 (ア)企業 住友生命保険相互会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 (イ)教育機関 東京都立六本木高等学校・八王子市立愛宕小学校学校運営協議会 (ウ)その他民間団体 傾聴ボランティアグループ「ダンボの会」・スープの会・リバーサイド舟渡

◆イ 特別賞 (ア)企業 株式会社 東京ソワール (イ)教育機関 千代田区立お茶の水小学校 (ウ)その他民間団体 池袋東地区環境浄化推進委員会・八王子市町会自治会連合会・JCA(日本語教室)千歳船橋グループ・玉川グループ

平成28年度 受賞者】

◆贈呈式 平成29年1月22日(日曜日) 日経ビル6階 日経カンファレンスルーム

◆ア 大賞 (ア)企業 日本電気株式会社 (イ)教育機関 明治学院大学 (ウ)その他民間団体 江東区町会連合会・(産後)サポネット in 荒川 ◆イ 特別賞 (ア)企業 パナソニック株式会社 (イ)その他民間団体 東京日本語ボランティア・ネットワーク・特定認定非営利活動法人トリトン・アーツ・ネットワーク

投稿日 9:22 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,社会福祉関連

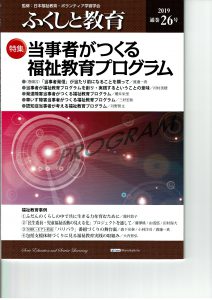

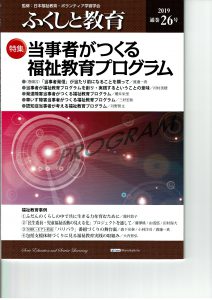

日本福祉教育・ボランティア学習学会機関誌である『ふくしと教育』2019通巻26号において、松本すみ子先生のインタビューを受け、「この人に聞く<ソーシャルワーカーは、専門職である前に一人の人間であれ>」として掲載された。

本書には、実践と研究の成果がまとめられており、様々な実践と施策の情報が良く理解できる。地域福祉、ボランティア活動支援、福祉教育の実践者には、是非、購読をお勧めする。

なお、松本すみ子先生にインタビューをして頂いたことは、光栄である。松本先生にはルーテル学院大学大学院博士後期課程で指導する機会が与えられ、私の考えや実践をよく理解して下さる方のお一人である。

これも、2019年度で教歴36年目を迎える私に与えて下さった、皆さんからのご褒美かもしれない。

この人に聞く⑴ この人に聞く⑵

投稿日 19年02月11日[月] 2:36 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,学会

1月15日の午後、ルーテル学院大学のブラウンホールにおいて、1997年に卒業した学生の同期会が行われました。懐かしい卒業生一人ひとりに会い、学生時代の思い出が湧き上がりました。卒業後に会うこともありましたが、これだけの卒業生が、家族を連れて大学に戻ってきたことは、本当にうれしく、感謝の気持でいっぱいになりました。。

私は、ルーテル学院大学に勤めて35年になります。在学生を育て、卒業生を励ますために、自分なりに精一杯努力してきたつもりです。但し、自分の非力さを日々痛感しており、むしろ在学生や卒業生に支えられてきた年月だったと思っています。心からありがとう。

今回も、卒業生が大学に戻ってきてくれました。そして、苦労したこと、今挑戦していることを語ってくれました。卒業して20数年間の一人ひとりの思いを聞き、人生の重みを学びました。「卒業生はルーテル学院大学のブランドである」という信念が間違っていないことを再確認できました。今回来られなかった卒業生を含め、これからもそれぞれが自分らしく、実り豊かに歩んでほしいと思います。神様の導きがありますように、祈ります。

IMG_20190113_0005

頂いた花束は、一緒に彼らを支えて下さった職員に渡しました。学生支援センターの窓口に飾られています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

投稿日 19年01月19日[土] 10:48 PM | カテゴリー: 大学関連

2019年1月7日礼拝説教

「悲しみよ、ありがとう。」

聖句:野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾っていない。(ルカ12章27節)

私たちは、さまざまな悲しみに出会います。そして、忘れられない悲しみもたくさんあります。悲しみで心にポカッと穴が開いて、それを埋めることができない時もあります。しかし、悲しみを知ることによって、他者の悲しみを理解することができるようになる。悲しみという事実によって、今まで気づいていない大切なことを学ぶことがあります。それは、私たちに神様が与えて下さる愛であり、神様が教えて下さる命の大切さであると思います。

私は、2011年3月に発生した東日本大震災以降、被災地の宮城県石巻市で、学んでいます。発災後しばらくは、津波が襲った跡が残り、被害の大きさに呆然としました。その現実を見た多くの人が、復興を祈って、歌を送りました。それが「花は咲くプロジェクト」です。歌詞の一部を紹介します。

誰かの想いが見える 誰かと結ばれている

誰かの未来が見える 悲しみの向こう側に

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く わたしは何を残しただろう

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く いつか恋する君のために

ここで歌われている花は、命そのものであると私は思います。今を生きている人々の命、また神様から祝福されて新しく生まれてくる命です。それぞれの人の存在自体が尊いと神様は言われている。しかし、今の社会では、自然の営みの中にある様々な命を軽んじていませんでしょうか。人工で作られた美しさ、目に輝くものに私たちの心が奪われていませんか。

私も、秋に体調を崩し、いろいろな経験をしました。今までできていたことができなくなるといった多くの悲しみも味わっています。でも、自分が何でもできると思っていた時に気がつかなかった家族の存在、学生、卒業生との関わり、教職員の方々のいたわり、私の状態を知った友人たちのメッセージを受けとり、感謝しました。私は、私の歩みの原点が、本年で36年目になるルーテル学院での働きであることを改めて確認できました。また、私の家の窓際には、私が買ったサボテンが置かれています。直径5センチほどの鉢の中に、複数の小さなサボテンが植えられていましたが、今は4つになりました。サボテンに花が咲くと言われましたが、5年を経て、まだ咲きません。私がしばらく留守をしていた家に戻った時に、そのサボテン見て、私は、感動しました。当たり前のことですが、生き抜いてくれていた。

聖書に立ち戻ります。「野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾っていない。」

ソロモンは、3000年前のイスラエル王国の第3代目の王で、金銀、財宝に囲まれ、栄華を極めました。そのソロモンでさえ、神は、この花の一つほどにも着飾っていないと言われるのです。私たちの身の回りに咲いている木々、咲いている花は、命そのものです。その神様は、その命の尊さを述べられている。そして命、すなわち生きている私たち一人ひとりが大切であると言われているのです。

私は、改めて申し上げたい。①素直さ:悲しい時には泣き、楽しい時には喜ぶ素直さをもってほしい。②ゆとり:辛い時には立ち止まることのできる少しのゆとりを、③勇気:自分の力ではどうしようもない時に、誰かに救いを求める勇気を、④謙虚さ:一人では生きられないと思った時に、一人で生きてきたのではない事実を受けとめる謙虚さ、をもってほしい。

そうすれば、悲しみによって、私たちは、命の大切さを学ぶことができます。また、私たちに注がれている神様の愛を感じることができる。だからこそ、悲しみにありがとうと言えるのです。そして、皆さんにはそれぞれ、明日への希望が与えられているのです。

本年、大学は創立110年を迎えます。その記念すべき年に、大学は、聖書の中で神の愛を語るのではなく、聖書をもって多くの方々に神の愛を述べ伝え、共生の社会づくりの一翼を担いたいと思っています。

祈り

参考

一人では生きられない

「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」(ヨハネ3:16)

本年3月、まだ雪の残る福井県美浜市立新庄小学校を訪問した。生徒は、育てた菊を配り、収穫したしいたけを高齢の方々と一緒に食べる。涙を流して喜ぶ方々の気持ちを心の中に蓄え、ともに生きていくことの大切さを学ぶ。自然の豊かさを肌で感じ、創る喜び、働く喜びを体感する。地域は、生徒が育つ場であり、生きる自信を生み出す場だ。

今、各地で、地域が壊れている。夢をあたためる場である家庭で起こる虐待。自分らしく育つ場である学校で起こるいじめと自殺の連鎖。地域に広がる孤立、引きこもり。今は、だれにとっても、生きていくことが難しい。

だから、私は、若き諸君に、自分を信頼し、自分らしい縦軸の生き方をしてほしいと伝えたい。そのために、たゆまぬ努力を、生まれる命と生きている命が輝く自然の営みへの感動を、悲しい時には泣き、楽しい時には喜ぶ素直さを、正しいことやふさわしいことがわかる知恵を、お互いの違いを理解しようとする優しさを、困難に直面しても夢を失わないねばり強さを、辛い時には立ち止まることのできる少しのゆとりを、自分の力ではどうしようもない時に、誰かに救いを求める勇気を、そして、一人では生きられないと思った時に、一人で生きてきたのではない事実を受けとめる謙虚さをもってほしい。

なぜなら、神はあなたを祝福して命を与えられた。あなたは、神に愛されている。一人で生きているのではない。

『「おめでとう」で始まり 「ありがとう」で終わる人生』(教文館)より

投稿日 19年01月07日[月] 6:05 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,大学関連,教会関連

« 前のページ

次のページ »