大学関連

4月3日(火曜日)午後2時より、ルーテル学院大学礼拝堂において、2018年度入学式が執り行われました。3年前に厳しい状況に置かれた大学も、教職員、関係者の努力で回復し続け、本年は定員を満たすことになりました。たくさんの新入生を「90人に 90の物語」という本大学・大学院の教育の原点に立ち、育てていきたいと強く思っています。

私の入学式でのメッセージを掲載させて頂きます。12年間担っていました学長の役割を、4年ぶりに再度お引き受けすることになりました。謙虚、かつ誠実に責任を担っていきたいと思っています。

2018年度入学式

『希望は欺かない』

わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。希望はわたしたちを欺くことはありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。(ロマ書5章3節から5節)

今日、ルーテル学院大学・大学院で新たな歩みを始める学生の皆さん、入学おめでとう。そしてご家族の皆様、おめでとうございます。今日は、新入生の皆さんへの私の期待を述べさせて頂きます。

チャプレンがお読みになったローマ書を書いたと言われているパウロは、今から2千年近く前、キリストの教えを述べ伝え、キリスト教の基礎を築いた人物です。この聖句の背景として、3つのことがあげられます。一つは、厳しい自然です。当時は、現在のように、飛行機や車等の交通手段がない時代にあって、昼は遮る物がなく暑い日差しに照らされ、また夜には寒さに震えながら道を移動していました。二つめは、パウロは敵対する人(ユダヤ人)たちによる迫害にさらされ、何度も、命を失う危機に直面していました。そして、伝えようとしたキリストの教えは容易に受け入れられなかった。三つめは、パウロがキリストの信仰を伝えたいという熱い思いをもっていたことです。だから、パウロは、希望を捨てようとはしなかった。

私たちは、しばしば、言葉を失い、失望のどん底に追いやられるような現実に出会います。

1.現実の苦難

私は、2011年3月11日に起こった東日本大震災の発生後まもなく、被災地を訪問して、その被害の大きさに言葉を失いました。今まであったはずの家がなくなり、土台だけが残っている。そこには、大切な家族、友人、そしてかけがえのない生活があったはずです。それが押し寄せてきた津波によって、根こそぎ奪われました。かつてあった家を見ながら、また一緒に過ごした子どもや孫が通っていた幼稚園や学校を見ながら、呆然と立ち尽くしていたたくさんの方々の後ろ姿を、私は忘れることができません。

2.諦めない地道な働き(忍耐は練達を)

しかし、今、支え、支え合いながら、歩みを始めたたくさんの人がおられます。私が学ばせて頂いている石巻市社会福祉協議会は、地域福祉コーディネーターを雇用し、日々、家や家族を失った方々が住まわれている仮設住宅を訪問し、その方々が孤立しないように悩みや生活の相談を受け、必要なサービスや援助につなげていきました。私は、この聖句の背景と共通点があると考えています。一つは自然の厳しさです。石巻市は普段、過ごしやすいのですが、冬には寒くなり、また強い風が吹く時があります。私は、強い風で体温が奪われ、凍えそうになる経験を何度もしました。そのような時は、道路の雪が固まり、氷となり、移動がとても危険な状態になります。第2に、地域福祉コーディネーターは、仮設住宅や、新たに建てられた(復興)住宅を訪問し続けました。しかし、地域福祉コーディネーター13名のうち半数以上は、北海道、近畿、四国、九州から来た若者です。自分が生活してきた地域から離れ、寂しさもあったのではないでしょうか。また方言や文化も違い、住民に受け入れて頂くことに本当に苦労したと思います。でも、彼らは働き続けました。なぜなら、彼らは、「市民の暮らしを支えていきたい」という気持ちをもって、応募した方々です。その強い思いが住民に伝わり、生活の再建に結びついていると思っています。

3.練達は希望を生み出す。

震災後7年を経過して、被災地では、明日を目指した「希望の働き」が生まれてきています。復興商店街ができ、その土地でとれる様々な物や、住民が作った工芸品が売られています。また地域で広がっている助け合い活動。保健医療福祉の専門職による支援も充実してきました。確かに、石巻市の復興はまだ道半ばですが、地域の民生委員児童委員、ボランティア、町会、社協、行政や専門機関の職員が、支え、支えあって、共に生きる社会をつくろうとしておられます。練達が、希望を生み出していると、確信しています。

4.希望は欺くことがない

今日の聖句に立ち戻ります。「わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。希望はわたしたちを欺くことはありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです」(ローマ書5章3節から5節)

確かに、すべての希望が叶えられるわけではありません。失った人や家は戻らないし、悲しみは決して癒えることはありません。しかし、それぞれが生きていく歩みから、私は学んでいます。希望を失わず、明日に向かって歩む一人ひとりの生き方がかけがえのなく、私が励まされています。

皆さん、ピョンチャンオリンピック、パラリンピックを思い出して下さい。羽生結弦(ゆずる)さんが、フィギアスケートで世界の頂点に立ちました。彼は、王者になったのです。しかし、その裾野には、日本だけでも数千人の選手がいたと言われています。

確かに勝者は1人で、その他の人は、競技で羽生さんに負けました。しかし、その他の人は、決して人生の敗北者ではない。ピョンチャンオリンピック、パラリンピックを目指した人それぞれに人生があり、それぞれの希望と夢が続いています。

思い出しませんか。NHKのピョンチャンオリンピックのテーマ曲、サザンカを。競技の結果が映し出され、同時に流れた歌を。「夢を追う君へ、思い出して くじけそうなら いつだって物語の主人公が立ち上がる限り 物語は続くんだ」。

応援して下さる人に感謝し、挑戦してきたことを誇りに、諦めず、夢や希望をもってこれからも歩んでいくからこそ、優勝できなかったという過去の事実は変わりらなくても、過去の意味が変わってくる。だから、希望は決して欺かないのです。

これから、皆さんはたくさんの人、出来事に出会い、時には喜び、時には涙することでしょう。90人には90の物語があります。本大学で、それぞれの物語を書き込んで頂きたい。そして、悲しみで前が見えなくなった時には、思い出してください。希望は欺かないのです。そのことを忘れず、皆さんには学生生活をスタートさせて頂きたい。

今日入学した一人ひとりのこれからの歩みを、私たちは、応援していきます。

ご入学、おめでとうございます。

投稿日 18年04月05日[木] 7:07 AM | カテゴリー: 大学関連

投稿日 18年01月07日[日] 10:48 PM | カテゴリー: 大学関連,教会関連

2,017年12月3日、三鷹市芸術文化センターにおいて、社協60周年記念会があり、表彰状を頂きました。表彰の理由は、当初からの社協地域福祉活動計画策定、三鷹市ファシリテーター研修、様々な案件に関する助言提言、副会長経験等をあげられていましたが、計画も和田敏明先生、山口麻衣先生、秋貞由美子先生が関わられていますし、計画の評価事業は福島喜代子先生が関わられてきました。またファシリテーター養成は、和田先生、秋貞先生、学内で行われているサロン「食で絆」も秋貞先生が中心に行われてきました。その意味で、皆さんを代表して、表彰されたと思います。(ファシリテーター研修は、一人ぐらし高齢者宅などを訪問して話を聴く傾聴ボランティア、自らが住む地域を大切に思い、地域の課題発見や、福祉活動の企画、様々な住民や当事者の力を活用し、地域ケアネットワークの活動をサポートする住民の活動者である地域福祉ファシリテーターの養成プログラムです。小金井市・三鷹市・武蔵野市の行政、社協、大学が協働で運営しています)

写真右は社協会長、左は、社協理事で、本学の地域福祉開発コース主任の我が大学の山口先生です。

現在、私は、65歳になりました。大学に勤めて、34年目になります。この間、たくさんの卒業生が大学・大学院から巣立っていきました。卒業生は大学のブランドです。また、今まで、住民、民生委員児童委員、ボランティア、社協、行政、社会福祉法人、NPO等の様々な方々と社会福祉、地域福祉の推進に取り組み、一緒に汗をかき、教えて頂いてきました。私は、これらの方々や、困難に直面する人を支援している方々をお支えする仕事ができたならば、本望と思っています。そのような現役最後の人生を生きていきたいと願っています。

投稿日 17年12月15日[金] 10:46 PM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

2017年5月27日、日本社会福祉教育学校連盟、日本社会福祉士養成校協会、日本精神保健福祉士養成校協会が合併した日本ソーシャルワーク教育学校連盟が創設されました。これは、長年、多くの方が願っていた教育の統合であり、「ソーシャルワーク教育学校に課せられた社会的使命に鑑み、ソーシャルワーク教育の内容充実及び振興を図るとともに、ソーシャルワーク及び社会福祉に関する研究開発と知識の普及も努め、もって福祉の増進に寄与することを目的としています。」

ソーシャルワーク教育は、現代社会にあって、その重要性がますます高まっています。この大同団結を契機に、多くの方々の理解を得て、困難にある方々を支援し、また顕在化しているさまざまな生活問題を予防するためにも、求められるソーシャルワーカーを一人でも多く育成し、社会に輩出していくことを決意した時でした。

新会長の白澤政和氏の挨拶

投稿日 17年05月29日[月] 8:08 AM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

2017年4月7日、浦和ルーテル学院の入学式が行われました。同学院は、心の教育とキリスト教教育、国際交流と英語教育、きめ細かな教育と12年一貫教育という、他の学校では学べない機会を提供しています。私は、教育の本道を歩み、経済的利益のみを優先する現代社会において希有の存在である同学院のことを、少しでも多くの方に知って頂きたく思っています。

光栄にも、全校生徒にお話をする機会を頂きました。小学校1年生等もおり、生徒の状況を見て、話の内容を決めていきますので、原稿通りお話することはまずありません。そのことを前提に、原本となる原稿を掲載します。

When You Wish Upon a Star(星に願いを)

今日、入学した学生の皆さん、そして保護者の皆さん、ご入学おめでとうございます。私は、今日、新たなスタートを始める方々に、星というテーマでお祝いの言葉を差し上げさせて頂きます。

新入生の皆さんは、ディズニーのアニメ「ピノキオ」を観たことがありますか。主人公のピノキオは、人形でしたが、天使に命を与えられ、いろいろな経験をしていきます。そして、サーカスで鳥かごに閉じ込められた時などの、自分が本当に辛い時に、妖精が現れました。その時に流れた歌が、When You Wish Upon a Star(星に願いを)という歌です。

「星に願いを懸けるとき 誰だって 心を込めて望むなら きっと願いは叶うでしょう」(訳詞:聖ひかる)

星は、明るい都市よりも、人工の光が少ない場所で良く見えます。寒い時ほど、夜空が澄んで、きれいな星が輝いています。

私は、2011年3月11日に起こった東日本大震災以来、宮城県石巻市という被災地に行き、働きの場を与えられています。感謝しています。ただ、悲しいことですが、多く家が流されたところもあります。その地で、寒く、そして天候が良い時に、たくさんの星が見えます。私は、その星の一つひとつに、今まで気がついていなかった意味があったのではないかと思っています。

一つは、ありがとうと言う「感謝の星」です。今まで当たり前に思っていたことが、大切なことであったことが分かる。自分のことを大切に思い、支えてくれていた家族や友人を覚え、普段の生活の大切さと意味を知る。だから、感謝が生まれる。

二つめの星は、「希望の星」です。今をスタートに、あらたな生活を築こうとする働きが、たくさんの地域で生まれています。また、希望を失った方々に、たくさんのソーシャルワーカーが、希望を届けています。

三つめの星は、「目指す目標となる星」です。自分が目指す明日を描くこと。自分なりの目標をもつこと。100人いれば、100通りの目標があると思います。

時には夜空を見上げ、ありがとうと言う「感謝の星」、「希望の星」、「目標となる星」を見つめ、一日一日を大切にして下さい。

ご入学おめでとうございます。

投稿日 17年04月08日[土] 9:56 PM | カテゴリー: 大学関連,教会関連

2016年、私は、ルーテル学院大学に勤めて33年目になります。

この間、感謝したいことはたくさんありますが、中でも、学生が成長する姿を見て、その一人ひとりの力に敬服することばかり。今回も、感謝の

大学では、毎日の礼拝で、学生がメッセージを述べます。4年の女子学生は、メッセージの途中、お世話をしていた高齢の女性のことを思い出し、涙を流しました。このような学生を教えていることに感謝したいと再度思いました。

<スピーチ>

「私が体験したアルバイトでの出来事をお話ししたと思います。私は、高齢分野の訪問介護のアルバイトを大学2年生の9月から現在まで行っています。なぜ訪問介護のアルバイトをしたかというと、ヘルパー二級という資格を持っていたし、なにより時給がよく、身体介護の時給は1800円です。私は、資格を取得し、初めての福祉の現場でしたので、当時は、おむつ交換などの介護技術のことに頭がいっぱいで利用者さんにまで目を向ける事が出来ていませんでした。

そんな時、ある認知症の利用者さんの身体介護を担当する事になりました。初めてお会いした時、とっても元気でお綺麗な方といった印象を受けました。その利用者さんは、私が暖かいタオルで体を拭くと「あぁ、気持ちがよいわ」「あなたはいつも体を拭いてくれるわね」「ありがとう」といつもそう言いました。とても嬉しく、このアルバイトをしてよかったと心の底から感じました。そして、その利用者さんのお宅を訪問するのが楽しみになっていきました。今まで、介護技術のことしか頭になかった自分にとって、その利用者さんからの言葉は、自分が行う介護や業務の役割は、その利用者さんにとってかけがえのない事なのだと認識させました。それからは、業務内容や技術の事だけではなく、利用者さんとのコミュニケーションの時間を大切にし、利用者さんにとっての介護とは何か、それはどうあるべきなのか考えるようになりました。

利用者さんとの関わりの中で、時間が経過するにつれ、関係性も深まっていきました。しかしながらそれと同時に、利用者さんの身体能力も衰退し、結果的にベットに寝たきりになってしまいました。食事もあまり取ることが出来ず、日に日にやせ細ってしまっている事を感じていました。寝ている姿や呼吸をすることでさえ苦しそうでした。その様な中でも、温かいタオルで背中を拭くと今まで通り「あったかい」と私に伝え、感謝の気持ちを述べて下さいました。ある日、いつものように訪問しベットに向かうと様子が少し変でした。声をかけても返事はなく、そこで亡くなっている事に気が付きました。いつかはこの日が来ると予想はできていたと思います。しかし、いざその日が訪れると、受け入れる事が出来ず頭の中が真っ白になりました。上司に連絡をしまっている10分の間、とても長く感じました。利用者さんの死から一週間は、悲しみと寂しさしか感じる事が出来ませんでした。

けれど、利用者さんの死を経験し、自分の福祉職に対するイメージや認識が変わりました。今までは、誰にだってできる、日の当たらない地味な仕事だと感じることがありました。しかし、福祉に携わる仕事というのは、利用者さんの人生に、携わることに等しく、自分自身の役割は利用者さんの人生にとって重要な役割を担っていて、利用者さんの人生に深くかかわる仕事なのだと感じました。そして何より、今回その利用者さんを、看取ることが出来、最後まで利用者さんに寄り添うことができたと思います。介護は誰にでもできるかもしれないけど、自分にしかできない関わりや援助があるかもしれない。社会的に日の当たらない職業かもしれないけれど、利用者さんから日の光を感じ、自分が利用者さんを照らせるような関係性を作れることを実感しました。今日お読みした聖書の箇所に、「はっきり言っておく、私の兄弟である最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである」とのイエスさまの言葉がありました。小さな者への小さな行為でもイエス様は喜ばれることだと思います。実際に私もその利用者さんとの関わりを通して学びました。大切な働きに関わらせて頂いたことを深く感謝しています。」

今度、女子学生に学内で会った時には、再び、ありがとうと言おう。

投稿日 16年11月03日[木] 10:14 PM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

%e3%82%b1%e3%82%a4%e5%85%88%e7%94%9f%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%94%a8

10月9日に開催された前田先生のワークショップには、写真のように、約50名の方が来られ、すばらしい会になりました。出席者のうち、半数は大学卒業生、大学院生でした。大学院で学んでいない、そして最近は大学に来ていなかった卒業生もたくさん戻ってきました。また様々な領域の方々もたくさん来られました。とても良い会で、皆さんの満足度はとても高かったと思います。

私は、前田先生が一貫して主張されたきた、①相手への共感と思い、②それぞれの能力の尊重と明日への希望を生み出す研修、そして③ミッションとしてのソーシャルワーカーの文化を創ること、を思い出しました。

また、アシスタントとして関わって下さった7人の方に、心より感謝をいたします。7人の侍ならぬ、7人のチュルドレンのご協力により、今日から、たくさんの方が、新たな気持ちで、実践をなさると思います。

一つひとつのことを実行していきます。一本の木を植えなければ、砂漠の緑化は始まりません。前田先生と教え子たちに感謝。準備のお手伝いを下さった事務の方々に感謝。

13:30〜14:15 開始、挨拶、講師自己紹介

資料に基づき講義(前田ケイ)

14:15~14:25 休憩

14:25~16:00 グループ体験学習(7グループ)

16:00~16:15 休憩

16:15~17:00 1グループに戻り質疑応答

前田先生講義

グループ体験学習

質疑応答

前田先生の教え子たち

投稿日 16年10月16日[日] 9:46 PM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

縁の会は、高齢者福祉にかかわる人たちの自由なプラットホームです。それぞれが、気兼ねなく、互いを認め合い、思いやりの気持ちをもって、語り合う場にしたく思い、仲間と話し合い、時機に合ったテーマを取り上げています。

どうぞご参加下さい。

高齢者福祉にかかわる人たちの「縁の会」研修会のご案内

初秋の候、皆さまにはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

高齢者福祉に関わる人たちが集い福祉について語り合う会 『縁の会』が主催する、

第7回研修会を下記の通り開催いたします。

東日本大震災・熊本地震・・・・・ 繰り返しやってくる震災に対し、社会福祉の現場はどう対応してきたのか、何を準備すればよいのでしょうか。今回の研修会は、被災地での実践をお聞きし、「明日できること」を皆で考えたいと思います。

良き実践を知り、高齢者福祉の仲間を増やし「希望ある明日」を作っていきましょう。

お仲間をお誘い合いただき、多くの方々のご参加をお待ちしています。

記

1.日 時 2016年 11月 3日(木・祝)

14時~17時 ( 受付開始 13時30分 )

2.会 場 武蔵野市武蔵野スイングホール「スカイルーム」(南棟10階)

(武蔵野市境2-14-1)

3.定 員 60名

4.参加費 資料代・会場代 500円( 受付にてお支払いください )

5.申込期間 10月20日 木曜日〆切

(期日前でも定員となり次第締め切らせていただきます。)

6.プログラム(予定)

・実践発表

「被災地支援から学ぶ、日々の高齢者ケア」

NPO法人 地域の寄り合い所 また明日 (小金井市)森田 眞希 氏

「災害時における社会福祉施設の役割」

ルーテル学院大学大学院 社会福祉学専攻博士前期課程 (全国社会福祉協議会法人振興部 部員)駒井 公 氏

・参加者グループ討議

・コメンテーター・まとめ

ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川一宏先生

*研修会終了後、懇親会を計画しています。武蔵境駅周辺・会費¥3500程度予定

%e7%b8%81%e3%81%ae%e4%bc%9a2016113%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e6%9c%80%e5%be%8c2

投稿日 16年09月29日[木] 9:36 AM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

2016年6月、長野県生坂村に講演に伺いました。人口減少と過疎化が進行する小さな村で、どう支え合い、元気な村を作っていくかを考える機会にしたいとの主催者からのご要望に従い、テーマを「福祉によるまちづくり」にしました。講演の半ば頃、いっぱいとなった会場に親子連れの方が入ってこられました。女の子を飽きさせてはいけないと、時には手を振っていましたが、おとなしく聞いていてくれました。

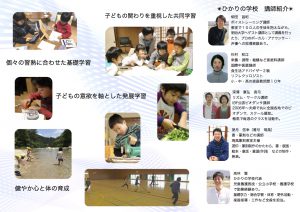

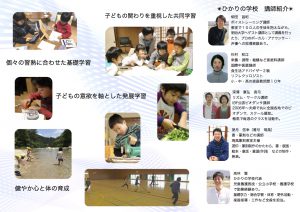

講演が終わり、女の子に握手をしに行ったら、お母さんから、「先生、お元気ですか。ここまで来て下さり、ありがとうございました」という挨拶。お母さんのお顔を良く見ると、それは、大学を卒業してから15年間児童養護施設に勤め、その間にルーテル学院大学大学院で修士論文を書き上げた浜野真理さんでした。職場で出会ったご主人と結婚し、生坂村に移り住まれました。ご主人の高林賢さんは教員をした後、長野県安曇野市で、「ひかりの学校」を創設したそうです。

以下、高林賢さんから頂いたメッセージです。

「うちの学校も一年が過ぎて子どもも増え、多くの方の理解頂くようになっては来ました。

現教育制度の問題点を3つ挙げて話しております。一つは、過度に競争的な教育制度であることです。いわゆる義務教育の9年間が、高等学校受験に偏重しており、子ども個々の能力の発達の支援が困難であることです。

二つ目は、月齢や年齢によって子どもの発達段階を厳しく評価することです。子どもの言語能力を含めた発達は、おおきなバラツキがあります。社会自立に問題のない子どもが、特別支援学級を利用することで、社会自立が困難になる事例を多く感じます。

三つ目は、休息、余暇、遊びの時間の絶対的欠如です。これらの軽視が、教育問題の最大の課題であると思っています。

ひかりの学校の理念は、

- 子どもが望む活動を通した学習

- 基礎学力の意欲・知識・技術の定着

- 自己実現と社会自立につながる体験学習 です。

上記の理念の中で何より重要と思っているのは、意欲です。小学4年生くらいまでの基礎学力の定着と意欲があれば、何の職業でもなれると子どもに話しています。

学習の評価は、成果よりも取り組む意欲を見ています。文字や計算の学習でも、造形遊びのような木工作でも、音楽でも調理でもいい物ができたかではなく、子どもが没頭できる時間と場と機会を設けられたかを重視しています。

すべての学習は参加型をとっており、参加を子どもが選べます。同時に、いつでも好きな時に休息をとれるようにしています。

受け入れ体制は、就学年齢児童以上で上限は設けていません。現在は小学1年生から中学1年生までの子ども10名が利用してくれています。元気に学校へ通っていた子ども、不登校の子ども、特別支援学級を利用していた子どもなど様々です。

親御さんは面白く凄い方たちばかりです。」

- ひかりの学校 あづみの本校

- New Education School

- ひかりの学校 ホームページ

http://hikarinogakko.web.fc2.com

「すべてのこどもに新しい教育を」

http://hikarinogakko.blog.fc2.com

〒399-8301

長野県安曇野市穂高有明7015-1

☎︎0263-55-3353

代表:髙林 賢

☎︎090-9391-8954 soil@mac.com

ひかりの学校三つ折りチラシ前面

長い間、長野県・長野市の地域福祉に貢献している親しい友人にメールを送り、ひかりの学校についてお話をしたら、「「ひかりの学校」の取り組みすごいですね。長野県の「子供白書」にも書かれていました。機会をつくっていきたいと思います。」との返事。

徐々に、努力が評価されていると聞き、うれしく思いました。最初は、たいへんです。私も、応援したいし、今度は直接お伺いしたいと思っています。

高林真理さんが、児童養護施設に働きながら、大学院に通った理由を今でも忘れません。「心の壺には、たくさんの愛情が入っています。しかし、その壺に入っている優しさや思いやり、愛する心は、子どもたちに与えながら、減っていきます。だから、その心の壺を満たすために、大学院に来ました」という真理さんの姿勢に、感動しました。真理さんが選んだご主人が、親御さんと一緒に精一杯築いてきた「ひかりの学校」を、私は推薦いたします。

投稿日 16年08月08日[月] 11:22 AM | カテゴリー: 大学関連,社会福祉関連

« 前のページ

次のページ »