第3回地域福祉を推進するルーテル学院大学卒業生の集い・希望の会」研修会

8月24日(土)、第3回「地域福祉を推進するルーテル学院大学卒業生の集い・希望の会」が行われました。当日は、大学を会場にして35名、zoomで11名、合計46名の卒業生、教員が集まりました。

Ichikawa's Office

社会福祉関連

8月24日(土)、第3回「地域福祉を推進するルーテル学院大学卒業生の集い・希望の会」が行われました。当日は、大学を会場にして35名、zoomで11名、合計46名の卒業生、教員が集まりました。

2024年8月6日•7日に、令和6年度大分県単位民生委員児童委員協議会会長研修会の講演、ワークショップを行った。昨年はご依頼を受けながら、先約があってお引き受けできませんでした。今回は、事務局とも日程と研修内容の確認を丁寧に行い、研修に臨みました。私が忙しく、期限ぎりぎりに企画を提出したにもかかわらず、事務局は待ち、丁寧に対応して下さいました。

2012年、第81回民生委員児童委員全国大会が別府市と大分市を会場に10月18・19の両日行われ、私も講師として一つの分科会を担当させて頂きましたが、レジメに書いた『限界集落』の記述に対し、ほとんどの大分県内の市町村が『限界集落』であるとの指摘がなされたことを思い出します。

大分県の総人口は1,107,823人(2022年7月1日現在)で、47都道府県中第33位、また沖縄県を除く九州7県では第5位にである。県庁所在地の大分市に総人口の42.7%が集中しています。多くの過疎少子化の問題に直面しながら、展開される大分県内の民生委員児童委員活動に、私は心からのエールをレジメに込め、報告いたしました。

2日目の活動事例発表では、3事例が発表されました。私は夏休み小中学生の家庭訪問、小中学校長との連絡会、子ども食堂の開催と、きめ細かく丁寧に行われる子ども•子育て支援、高齢者見守り訪問事業による声かけ•見守り•話し合いの推進や自主防災・地域ごとの会食サロンの実施等の地域福祉活動を推進する民生委員児童委員の地域に根ざした草の根の取り組みから、多くを学びました。

研修会が終わり、帰宅につかれた方々と挨拶を交わすことができましたが、多くの方から感謝頂き、私自身が励まされました。感謝。

大分から帰宅して翌日の8日午後4時43分ごろ、大きな地震がありました。震源地は日向灘で震源の深さは31キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されています。私は、大分、宮崎の卒業生や民生委員児童委員の方々、事務局の方々に応援のメッセージをお送りしました。そして翌日の9日の夜は、小田原に孫と来て、地震に会いました。宿泊していたホテルのすべてのエレベーターはしばらく止まりました。逆に宮崎、大分の方々から心配のメールが届きました。また台風がやってきました。今は、どこで地震や大雨に会ってもおかしくない時代です。生活しにくさは、暑さもあり、日々体感しています。

ですから、私は、大分の民生委員児童委員の活動と同様に、気持ちの上でも、互いの繋がりを大切に、希望を見失なわないで、励まし合いながら、一歩一歩明日に向かって歩んでいきたいと強く思いました。

7月12日に北多摩南部ブロック社協会長等役員総会があり、「「再犯防止と生きづらさ~社協としてできること~」をテーマに、小林 良子 氏(公益社団法人東京社会福祉士会立ち直りを支える地域支援ネットワークづくり事業部副部長)の講演をお聞きしました。そして、所属社協の狛江市社協の方から、『狛江市第1次再犯防止推進計画』のことをお聞きしました。まだ分析をしていませんが、資料としてお伝えします。

宮城県民生委員児童委員協議会代表者研修の2日目の最初の講演者は、『ぼけますから、よろしくお願いいたします』という作品をの監督・撮影を行なった信友直子氏であった。衝撃的なテーマであり、私は、帰宅後、すぐにDVDを注文した。

以下、映画『ぼけますから、よろしくお願いします。』の紹介文を引用します。

広島県呉市。この街で生まれ育った「私」(監督・信友直子)は、ドキュメンタリー制作に携わるテレビディレクター。18歳で大学進学のために上京して以来、40年近く東京暮らしを続けている。結婚もせず仕事に没頭するひとり娘を、両親は遠くから静かに見守っている。

そんな「私」に45歳の時、乳がんが見つかる。めそめそしてばかりの娘を、ユーモアたっぷりの愛情で支える母。母の助けで人生最大の危機を乗り越えた「私」は、父と母の記録を撮り始める。だが、ファインダーを通し、「私」は少しずつ母の変化に気づき始めた…

病気に直面し苦悩する母。95歳で初めてリンゴの皮をむく父。仕事を捨て実家に帰る決心がつかず揺れる「私」に父は言う。「(介護は)わしがやる。あんたはあんたの仕事をせい」。そして「私」は、両親の記録を撮ることが自分の使命だと思い始め−−−

娘である「私」の視点から、認知症の患者を抱えた家族の内側を丹念に描いたドキュメンタリー。2016年9月にフジテレビ/関西テレビ「Mr.サンデー」で2週にわたり特集され、大反響を呼んだ。その後、継続取材を行い、2017年10月にBSフジで放送されると、視聴者から再放送の希望が殺到。本作は、その番組をもとに、追加取材と再編集を行った完全版である。娘として手をさしのべつつも、制作者としてのまなざしを愛する両親にまっすぐに向けた意欲作。

また、2作目には、副題に〜おかえりお母さん〜とかかれていた。

映画の紹介を引用します。

東京で働くひとり娘の「私」(=信友監督)は、広島・呉市に暮らす90代の両親を、1作目の完成後も撮り続けた。18年、父は家事全般を取り仕切り、日々奮闘しているが、母の認知症はさらに進行。ついに脳梗塞を発症し、入院生活が始まる。母に面会するため、外出時には手押し車が欠かせない父は毎日1時間かけて足を運び、励まし続け、「いつか母が帰ってくるときのために」と、98歳にして筋トレを始める。その後、一時は歩けるまでに回復した母だったが、新たな脳梗塞が見つかり、病状は深刻さを極めていく。そんななか、20年3月に新型コロナウイスが流行し、病院の面会すら困難な状況が訪れる。

予告編は、穏やかなピアノの曲が流れるなか、愛らしい笑顔で話す父の姿から始まり、「認知症になった母を90代の父が支え、ふたりで暮らす物語。――それには、こんな続きがありました」と、信友監督の語りが見る者を“物語”へと誘う。入院することになった母が、見舞いに来た父にかける「手がかかるようになってごめんね」という言葉。病床の母に、父が伝える「ありがとね。わしも、良い女房をもらったと思っています」という感謝。セリフではない、自然と発せられた何気ない言葉の端々から、お互いを気遣う優しさと愛がにじみ出ている。

場面写真は、林檎を持ってポーズをとる母や、筋トレをする父など、夫婦の人柄が伝わるものをセレクト。現実を冷静にとらえようとするドキュメンタリー監督としての立場と、実の娘であるというふたつの立場で葛藤しながら撮影を続けた信友監督が、「人生の最終章は悲しいだけではありません。お互いを思いやり、かわす笑顔もありました」と語る通り、それぞれの写真から、ふたりの楽しい日々と、深い絆が伝わってくる。

高齢期は、喪失の時代と言われます。具体的に喪失とは、身体的機能の喪失、友人や親族の喪失、役割の喪失、そして死の危機を言います。誰もが直面するかもしれない認知症、加齢より増し加わる困難な状況。72歳の自分の、これから始まる本格的な老いの状況を考えると、高齢者福祉の専門職と自負していた私も、正直不安になる。

私がこの映画を見て思った感想を述べたい。

老夫婦の生きていく姿を見て、率直に感動しました。妻が認知症にかかり、進行する中で、今までできていたことができなくなっている妻を支える夫。夫自体も高齢のため、聞く力は衰え、腰は曲がり、様々な困難に直面する。さらに妻が脳梗塞を発症し、入院となりました。しかも、症状が改善するする前に、再度の脳梗塞。徐々に会話も難しくなります。しかし、妻の回復を願い、家庭でケアすることを目指す夫。夫婦が長年培った労りの気持ち、愛情が自然な形で表され、私は、当事者の生き方に引き込まれました。

どうして、それが可能であったのでしょうか。私は、娘の信友氏の存在が大きかったと思います。東京での仕事と親がいる呉市を行き来し、どこまで自分の介護を悩む日々。そのことを知って、自分たちで生活しようとする両親。映画ができて公開される時に、観客の方々に、娘のことをお願いする老親の姿を見て、信友さんと親の絆を見ました。そして、介護の節目で、いつも信友さんが登場して撮影している。ご両親は決して孤立することなく、地域の医療機関、商店街等からもバックアップされている。また、娘が撮影者・監督だから、家の中をすべて見せたし、生活の状況を明らかにしたのでは。

介護問題は、本人及び介護者の孤立問題だと、改めて確認できた映画であった。

また、地域ケアに長年携わってきた者として、いつも教訓にしていることは、利用者に介護を受けることに罪の意識を持たせないこと。お母さんは、脳梗塞の病の床にあって、お父さんに迷惑をかけてしまうことを詫びた。また、何もしてあげられない自分を責めた。この状態に置かれた方々に対して、専門職が一緒にいること、悩むことなく、その方々の足になり、手になって、日々の生活を安心して送って頂くために私たちがいることを、どのように理解して頂くか、担い手の真価が問われることになるのである。

2024年7月16日・17日に、同研修会が開催されました。私は、たびたび会長研修にお招きされてきた。ふりかえって、2011年3月11日の前も、また東日本大震災以降はさらに、宮城県内の民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、市町村との私の関わりは続いてきました。震災当時の大混乱の時にあって、絶望の底から這い上がってこられた方々の姿を、2020年3月に、石巻市社協と石巻市の地域福祉アドバイザーをやめるまで、10年の間、私は見てきました。ですので、その行動に、心から敬意を表し、たくさんのことを教えていただきましたことを改めてお礼を申し上げたいと思います。私の今は、この経験によって築かれています。

特に今回は、「災害に備える民生委員児童委員活動について」というテーマを与えられ、私は何をお伝えすることができるか、大いに迷いました。宮城県内の多くの被災地の民生委員児童委員の方々が来られており、軽率な発言は、参加者に失礼になるからです。そこで、私は、10年近く関わった経験をふりかえり、実際、それぞれの地域で体験したことをまとめることにしました。まだ、その評価を頂いてはいません。荒い経験でしかないかもしれませんが、勇気をもって、お示ししようと思いました。

https://www.dropbox.com/scl/fi/x2fgp4x6x0kuoykrvm8jd/2024.pptx?rlkey=k1zwhit0wkwg1g0ysbwafxdh4&dl=0

ご出席頂いた方々には、今後とも、ご指導賜りますことを、お願いいたします。

2024年6月17日、世田谷区共同募金配分推薦委員会があり、そこで今年度の取り組みが確認されました。また各地域協力会の代表の方々より、募金活動についてのご苦労をお聞きしました.

それぞれの町会の考え方もあり、共同募金をどのように理解して頂くか、話し合われました。その情報交換の中で、世田谷区社協の会費募集の資料がとてもわかりやすいという意見が何人からも出され、今後、募金活動も参考に共募の広報活動を強めていくことになりました。

ご紹介します。

https://www.dropbox.com/scl/fi/2a46ab57cwkgt04gu2qhs/R6.6.1.pdf?rlkey=9ifwmfucef2qfjeyf2ilm10hz&dl=0

三鷹市社会福祉協議会合同部会研修会

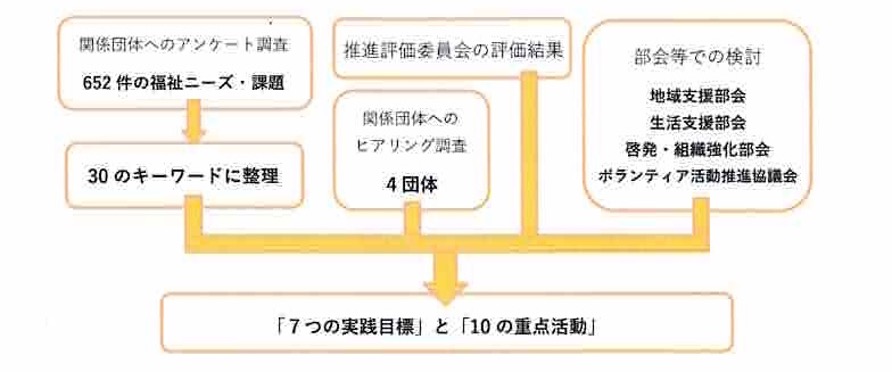

令和6年6月5日(水) 午後2時~3時30分、改選後の部会員(新任含む)と社協職員の計約80名を対象に、「地域福祉活動計画Ⅶ」をテーマに研修会が行われました。私は最初に20分程度で、計画の概要版

https://www.dropbox.com/scl/fi/lz2jgb3ho7pwnolnpqnet/.pdf?rlkey=jmlw35ihgio4zuxq78wwglyha&dl=0

に基づき、講演を行いました。その内容をご紹介します。

地域福祉活動計画Ⅶについて

ルーテル学院大学

名誉教授 市川一宏

1.広がり、深刻化する今日の地域福祉問題

2023年度はm三鷹市、小金井市、調布市、練馬区等において、第9期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の策定の責任を担わせて頂いた。しかし、私は、危惧している問題に対する決定的な打開策を見出していない。

・70数万の人口をもつ練馬区において、2023年に自宅で熱中症で亡くなられた方は、20数名に及んだ。

・「孤独・孤立の問題への対策をめぐり、政府は5月13日、今年の1〜3月に自宅で亡くなった一人暮らしの人が全国で計2万1,716人(暫定値)確認され、うち60歳以上の高齢者が約1万7千人で8割近くを占める現状を明らかに。年間の死者数は約6万8千人と推計」(朝日新聞5月14日)⇒孤独・孤立政策推進法

・「認知症」とは、様々な脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障をきたした状態をいいます。日本では高齢化の進展とともに、認知症の人も増加しており、65歳以上の高齢者では、平成24年度(2012年度)の時点で7人に1人程度とされ、年齢を重ねるほど発症する可能性が高まり、今後も認知症の人は増え続ける⇒認知症基本法

2.三鷹市地域福祉活動計画の特徴

<計画策定プロセス・7つの実践目標・10の重点活動

3.三鷹市社会福祉協議会は何をすべき?、何ができる?、何を求められている?

①接ぎ木の活動 自らの活動を検証する

三鷹市における3つのC Community(コミュニティ)=コミュニティセンターの住民協議会⇒ケアネットワーク・ほのぼのネットというコミュニティ政策、Citizen participation(市民参加)=市民会議、Collaboration(協働)の伝統を継承すること。接ぎ木であることの大切さ、

②社会福祉の概念の広がり 本年3月の全社協(社協基本要項第1次案)は、使命として「住民主体の理念に立ち、住民や地域の関係者と〝ともに生きる豊かな地域社会づくり〟を進める」を新たに規定

目指す地域社会を描く大切さ

③協働 同要項2025では、社協が協働する地域の関係者の例として、具体的に社会風刺法人、民生児童委員、ボランティアだけでなく、企業や医療、教育、司法など福祉分野以外の関係者を明記した。 ⇒ケアだけでなく、まちづくりを念頭に置いた取り組み=当事者の自己実現・社会参加、個々の違いを認め合う共生社会の実現

④福祉人材が集まらない現状が顕在化しています。民生委員児童委員も欠員状態が続いています。しかし、地域の問題はますます深刻化しています。問題が深刻である故に、担い手は疲れています。私は思います。例えば、民生委員児童委員が足りないと言われますが、これは民生委員児童委員だけの問題ですか。地域の問題ではないですか。協働すべきネットが、いたるところで切れています。ならばそれを繋ぐ作業が大切です。

⑤能登半島地震の被害は深刻で、日本中を震撼させました。しかし、能登半島の復興は、遅々として進みません。また今まで私が経験してきた東日本大震災被災地支援について振り返りましたが、今もって、何をすべきであったか、何が相応しかったか、絶対的な正解を見出しえなかったのです。今一度、被災地の現状をふりかえり、自然災害はどのような困難を生み出し、復旧復興に何が必要か考えていくこと、すなわち被災地と協働した防災、災害対応について考え、自分が住むこの三鷹の地で、災害に強い地域を検討することが急務と考えます。

⑥地域を繋ぐ専門家を支える仕組みを

社協の地域福祉コーディネーターの仕事を、皆で共有していくこと。重点事項の強化を!

社協が、皆さんの取り組みのプラットホームになってほしい。

そもそも三鷹市社協の1つの特徴は、住民や当事者、民生委員児童委員、ボランティア、関係団体等で構成される啓発・組織強化部会、地域支援部会、生活支援部会、ボランティア活動推進協議会という部会が作られ、そこで議論されたことが、計画やその実施に反映されることであり、社協運営に関する重要な役割も担って頂いていると思います。

計画との関係は、以下にお示しします。

https://www.dropbox.com/scl/fi/5c8jffec7kk40ed8sxz7p/.pdf?rlkey=0v7cpbkar7f9hgideondzfmvx&dl=0

その後、各職員が、概要に書かれた重点課題を簡潔に説明し、そして各部会の話しあいに入りました。

確かに、今日の地域福祉問題は解決が困難です。国の財政の借金も膨大になっている。このような社会を、私の孫たちに自信をもってバトンタッチができるのでしょうか。本当に申し訳ないと思います。ただ、1本の木を植えなければ、砂漠の緑化はできません。今までの活動を受け継ぎ、それに接ぎ木してあらたな活動の生み出し、私たちが目指す社会を描いていく。そのような1つひとつの実践が必要とされていると思います。ですので、挑戦をやめるつもりはありません。

2024年6月12日

市川一宏

ルーテル学院は、全国にたくさんの関係法人があり、ルーテル法人会連合というネットワークに所属しています。そのメンバーである熊本の総合施設慈愛園の乳児ホーム元施設長であり、慈愛園理事長であった潮谷義子先生が、キリスト教功労者顕彰を受けられることになりました。同時に、夫の潮谷愛一先生と共に、孤児の父と言われる石井十次賞を受賞なさいます。受賞を心より祝福し、ご報告させて頂きます。

「2024年5月に行われた日本キリスト教文化協会理事会において、第55回キリスト教功労者顕彰ついて審議され、潮谷義子先生が選ばれました。同顕彰は、キリスト教関係の社会事業・教育事業・文化事業及びキリスト教思想の普及に功労のあった者を対象にするものです。

以下、義子先生の顕彰の理由を私なりに考えたいと思います。

1.キリスト教社会福祉の実践

義子先生は、1953年、佐賀バプテスト教会賀来国生牧師より洗礼を受けられ、現在熊本市にある日本福音ルーテル神水教会の信徒です。佐賀県福祉事務所、大分県社会課等の職務を経て、1973年に熊本にある社会福祉法人慈愛園の慈愛園乳児ホームに勤務し、1983年より同施設長となられました。

そもそも慈愛園は、1919年に、当時のルーテル宣教師会が 「信仰は行為を伴わなければ死んだも同じ」という聖書の精神を源として福祉実践をスタートさせた施設です。創立者モード・パウラスをはじめ各々の働き人は、眼前の家庭、地域社会から排除された人々の叫びを見逃さず、支援のために児童養護施設、老人ホーム、障害者施設等を建て、現在の総合施設となっています。同法人は、ミッションとして、「イエス・キリストによって示された隣人への愛と奉仕の精神に基づき、利用者の個人としての人格を尊重し、心身ともに健やかに育成されるよう多様な福祉サービスを提供する。また地域社会に於いて利用者の有する能力に応じた自立した生活を営めるよう支援する」ことを掲げています。法人の使命を実現すべく、義子先生は、家庭で育てられない赤ちゃんを預かる乳児ホームの責任を担われてきました。

また、義子先生は、2017年10月より慈愛園の理事に、翌年理事長になられ、4年間、その重責を担われました。特に2019年に行われた創立100周年記念事業では、神水教会での礼拝がお祝いの重要な軸に置かれ、また式典は賛美歌の合唱で始まりました。これは、日本福音ルーテル教会に連なる社会福祉関係法人の伝統に則るものであり、キリスト教精神が堅持された慈愛園の伝統が明らかに受け継がれ、日々の事業に活かされています。

なお、それらの働きが評価され、本年、潮谷愛一先生、義子先生は、第33回石井十次賞を受賞しました。受賞理由は、慈愛園の運営などを通して児童福祉や人権問題に関わってきたことと発表されています。

2. キリスト教信徒であり、女性知事としての社会的貢献

義子先生は、1999年熊本県副知事に、2000年からは8年間知事としての責任を担われました。当時、川辺川ダム問題、ハンセン病患者をめぐる問題、水俣病の認定等の水俣病をめぐる問題、増加する児童の貧困、虐待の問題等、解決すべき問題が山積する中、義子先生は、クリスチャンであることを明確に示されました。当時の県政運営方針には、「性差、年齢差、障がいの有無にとらわれず、誰もが人権と生存を犯されることなく暮らしやすい豊かな熊本」を目指すことが宣言されています。障がいがあっても地域の中でいきいきと存在できる地域の創造、児童虐待等の児童の生命と生活を脅かす状況に対する毅然とした取り組みを推進できた背景には、特に2つの信念があったとお聞きしています。第一は「神よ、変えることのできない事柄については受け入れる冷静さを、変えるべき事柄については変える勇気を、そしてそれら二つを見分ける知恵をわれらに与えたまえ。」というアメリカの神学者ラインホルド・ニーバーの祈り。義子先生は、ニーバーの精神に立ち返り、ひたすら神に問いかけ、祈りながら、諦めず、投げ出さず、地道に改革を進められたのでした。

また第二は乳児ホーム等で培った、すべての子どもが神から祝福されて命が与えられ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されるべきであるという児童の権利に関する条約の信念です。困難な状態に置かれた人に寄り添い、守る姿勢が、すべての施策の原点にあったと私は考えています。

その後、義子先生は、2009年に長崎国際大学学長、2012年に日本社会事業大学理事長となられ、現在、社会福祉法人恩賜財団済生会会長の職務に就いておられます。

以上のことから、私は、潮谷義子先生が、キリスト教功労者顕彰を受けられることは、われわれルーテル教会に連なる者にとっても喜びであり、先生に心より敬意を表したいと思います。」

仙台に住んでおられる前田ケイ先生の近況をお伝えします。ちなみに、ケイ先生は、本年1月で93歳になられ、今も教育と研究、実践への情熱をもって、意欲的に取り組まれているルーテル学院大学・大学院の名誉教授です。私は、ケイ先生の夫である前田大作先生に私の大学院院生時代ご指導を頂いており、1983年に日本ルーテル神学校神学部神学科キリスト教社会福祉コース主任であられたケイ先生をご紹介頂き、専任講師として赴任することができました。制度政策を研究テーマとしていた私にとって、社会福祉援助技術・方法、すなわちソーシャルワーク論は良く分かっておらず、また初めての高齢者福祉施設における社会福祉実習指導では、ケイ先生にスーパーバイザーになって頂き、試行錯誤しながら学生と学んでいました。1988年に東京大学病院精神科デイホスピタルにおいて、障がい者リハビリテーションの方法として、SSTを日本へ導入した方です。

公私ともども、私が本当にお世話になった方、私の恩師であり、ルーテル学院大学を育てた恩人です。今でも卒業生を指導していることをお聞きしており、情報を頂きたいと申し上げましたところ、すぐに以下のメールが届きました。

別にみなさんにお知らせするほどのものでもないのですが、3月には、増野先生と私がおりました頃に行っていた「アクションメソッド研究会」の人たちが中心で、私のところに「サイコドラマやSST」などの勉強に大学院や大学の卒業生達とその知人、15名くらいが集まりました。コロナ前からの計画でしたが、やっと開催できました。とても楽しかったです。7月にはまた、大学院の卒業生を中心にした10名くらいで、グループワークの勉強会を開きます。全員が、どこかの大学でグループワークを教えていたり、現場でグループを支援している人たちです。これは泊りがけの勉強会です。

私はもうあまり自由に出かける元気がなくなったので、来て下さることは大歓迎です。幸い、勉強できる部屋や食事の便利もあるので、時々、このような勉強の集まりをもっています。

今、津川さんとは高齢者の回想法をただ語るのではなく、その思い出を劇の様にアクションで演じてみるともっと面白いので、「アクション回想法」の勉強会をする計画をたてております。まず、津川さんのところの職員をつれてくると津川さんは言っています。

それから、目下、進行中の勉強会は10回シリーズで仙台市内の心理職の人が中心になって、10回シリーズで毎月1回、SSTの勉強会を日曜日に開いています。13名くらい集まっています。今度の日曜日が第5回目ですが、1回4時間の勉強会です。講義ではなく、実技練習も入れて、実際にできるようになるために、ロールプレイなどで、練習をする勉強会です。とても好評なので、第2回もまた、12,3名募集して、10回シリーズの勉強会をする予定です。

以上です。関心のある方はどうぞ、私のところにメールでも電話○○でも、お問い合わせください、とお伝えください。 なお、前田先生への連絡方法は、大学もしくは市川のメール(kichikawa@luther.ac.)にお問い合わせ下さい。

故前田大作先生、そして今もご健在のケイ先生へ、私は心より感謝いたしております。 市川一宏

皆さん

おはようございます。

社協基本要項について、フォーラムがあります。社協のあり方をめぐる重要な議論です。

確かに、ケアマネ、ソーシャルワーカー、介護職員の養成確保の問題、孤立や貧困問題の深刻化等、介護保険等の制度の根幹を揺るがしています。このような状況にあって、多くの社協が行ってきた実践や先駆的取組を検証し、また様々な協働した取組に挑戦し、新たな社会を目指すことは、社協としての共通性、基本的性格であり、そこにアイデンティティを感じている方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、現実には、「ねたふり社協」といわれる社協も散見されます。私は、今回のフォーラムや、全社協の地域福祉推進委員会の議論がより強化されますことを期待しています。

また、それに関連して、和田先生の文献をご紹介します。

市川一宏

◆「社会福祉協議会 基本要項フォーラム」のご案内

改めて考える社会福祉協議会~基本要項2025の策定を契機に~

(全社協 地域福祉推進委員会)

全社協 地域福祉推進委員会では、「社会福祉協議会 基本要項2025第一次案」をとりまとめ、全国の社協に意見照会を実施しております。今般、社協基本要項2025の第一次案の内容を報告するとともに、改めて全国の社会福祉協議会役職員が社協のめざすべき姿等について意見を交わし、ともに考えることを目的に、標記フォーラムを開催いたします。

【日時・会場】

<東京会場>2024年6月 3日(月)全社協・灘尾ホール

<岡山会場>2024年6月18日(火)岡山市・きらめきプラザ

<仙台会場>2024年6月24日(月)仙台市・フォレスト仙台

※各日とも、12:30(受付開始)~16:15

【登 壇 者】

<東京会場>高橋 史成氏(柏市社会福祉協議会 地域福祉課長)

嶋田 貴美氏(坂井市社会福祉協議会 事務局次長)

坂本 雅樹氏(宮崎県社会福祉協議会 事務局長)

<岡山会場>越智 和子氏(琴平町社会福祉協議会 会長)

大熊 宗麿氏(名古屋市社会福祉協議会 事務局次長兼総務部長)

荻田 藍子氏(兵庫県社会福祉協議会 福祉事業部長)

<仙台会場>野村 宏之氏(北海道社会福祉協議会 事務局長)

山本 繁樹氏(立川市社会福祉協議会 総合相談支援課長)

所 正文氏(堺市社会福祉協議会 事務局次長兼地域福祉課長)

【参加対象】社会福祉協議会役職員

【参 加 費】3,000円

【定 員】各会場200名 ※先着順

【締 切 日】2024年5月20日(月)

【主なプログラム】

○基調説明:基本要項2025第一次案について

○グループ討議:改めて考える「社会福祉協議会」

・各々の社協の活動を振り返りながら、これからの社協がめざすべき姿について意見を交わし、ともに基本要項2025第一次案について考えます。

ぜひ、事前に基本要項2025第一次案をお読みのうえ、ご参加ください。

・グループ討議に参加する準備として、ご自身のお考えを事前におまとめいただくため、事前記入シートを用意しております。当日は印刷したものをお持ちください(提出は不要です)。

○全体まとめ

【詳 細】下記URLをご覧ください。

【問合せ先】

○会議について

全社協 地域福祉部(森山・福與・下徳)

TEL:03-3581-4655 FAX:03-3581-7858

Email:z-chiiki@shakyo.or.jp

○参加申込について

名鉄観光サービス株式会社 MICEセンター(下枝・柴田・岩倉)

TEL:03-3595-1121 FAX:03-3595-1119

(受付時間 平日10:00~17:00(土日祝日は休業)