那覇空港で出会った夕陽

社会福祉大会を終え、参加して下さった方々との出会いに感謝し、空港で飛行機を待ちました。その時、綺麗な夕陽を見ていたら、飛び立つ飛行機を見て、思わずシャッターを押しました。思い出の写真です。

投稿日 19年10月10日[木] 7:51 PM | カテゴリー: 出会い

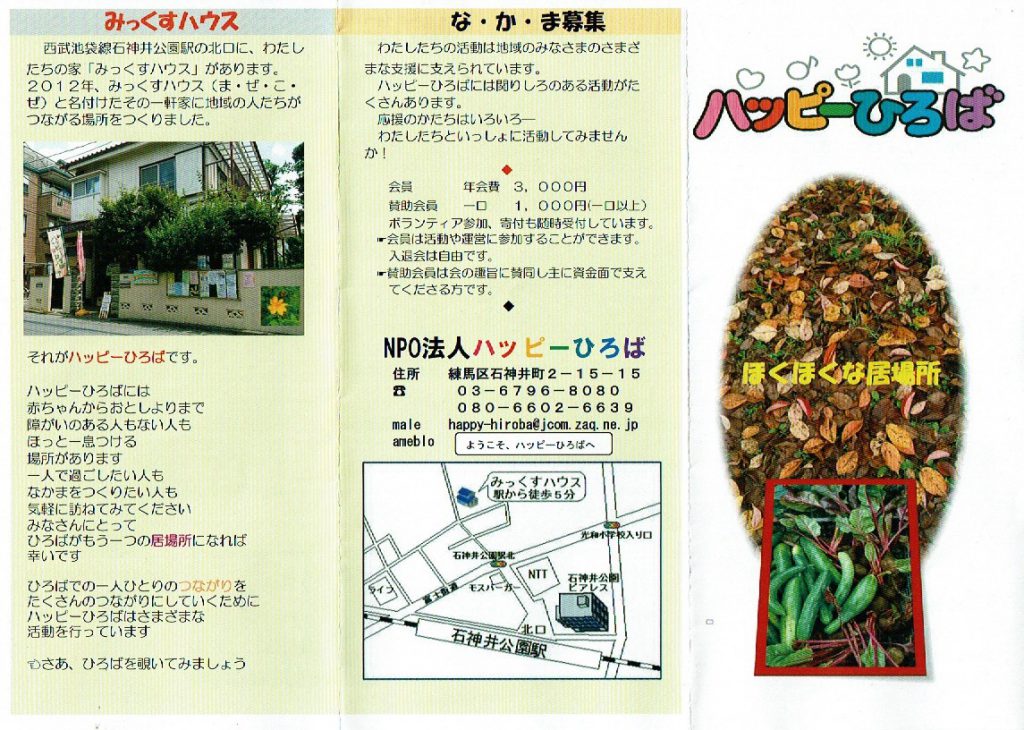

Ichikawa's Office

出会い

社会福祉大会を終え、参加して下さった方々との出会いに感謝し、空港で飛行機を待ちました。その時、綺麗な夕陽を見ていたら、飛び立つ飛行機を見て、思わずシャッターを押しました。思い出の写真です。

投稿日 19年10月10日[木] 7:51 PM | カテゴリー: 出会い

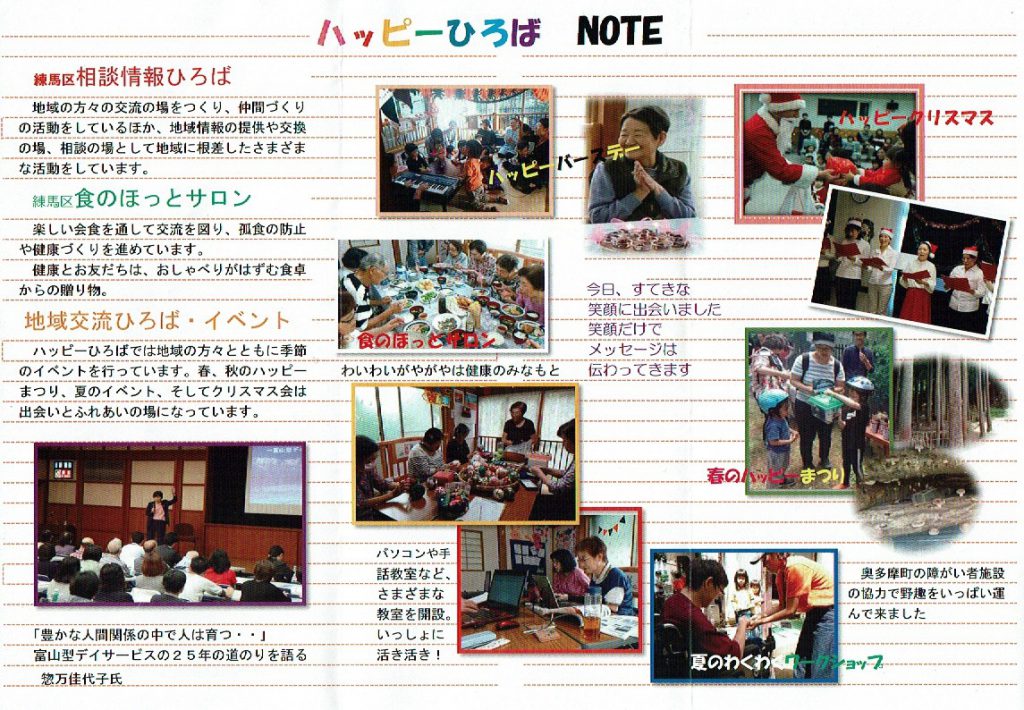

カレッジの力は、卒業生の働きあります。一人の地域住民として、福祉の理解者として生活なさっておられる方々も、カレッジの宝です。また具体的な活動を通して地域を支えておられる方々、いろいろな行政や社協、NPOの理事会や委員会に出席なさっておられる方々も、宝です。

ここでは、卒業生の一部を活動を紹介します。

「すだち」は徳島、「かぼす」は大分、そして門川町には、平兵衛酢がある。あまり宣伝をしていないようだが、平兵衛さんが畑で栽培し、その味のあまりの良さに、住民が枝をもらい、わけ木をして広がったそうだ。味はさわやか、すっきりとした酸っぱさで、それを絞ってジュースにしてもほんとうにおいしい。ただ、時間がたっても中味はかわらないが、皮が少し変色していくので、それだけが課題であるとのこと。きっと澄み切った空気と熱い日射しのもとで育っているので、都市に運ばれて数週間すると、その環境で多少変化するかもしれない。でも、味と稀少価値から、私は積極的に推薦したい。

特急で日向駅に到着した時間が昼の時間であったため、門川町の海岸ぞいにある店で食事をした。刺身定食、荒煮定食がそれぞれ1,000円前後であった。写真の通り、新鮮な食材が並ぶ。荒煮も、いくつもの煮魚が味わえる。また御飯もおいしく、めったにしない「おかわり」をしてしまった。

なお、門川、日向の正月料理であるおせちを、いつ食べるかという話になった。私の習慣では、元旦に食べる。しかし、門川では、おせちは12月31日に食べるもの。それも潮が満ちる夕御飯時に食べるとのこと。確か、デンマークでは、クリスマスを家庭で祝うのは24日で、クリスマスツリーに本物のろうそくが飾られ、皆で手を繋いで、歌を歌いながらツリーの周りをまわる。その土地柄を学んだひとときでもある。

新神戸に近い日本料理の店で、夕食をいただいた。神戸の夜景が見える場所にあり、高層階の店はほぼ満席。

2段重ねの箱の下段には、「秋の香り」がたくさん詰まっていた。まだ緑色の紅葉(もみじ)の葉に包まれた赤いほおずきの殻の中はトマト。また紅鮭に季節野菜がならぶ。それらの赤い色が、紅葉の緑と逆転していておもしろい。

また紙の鍋料理は始めての出会い。目の前に味噌汁の入った紙の鍋が置かれ、火の気のない磁気のコンロの上に置かれると、だんだん湯気が立ってくる。次々に肉や野菜やうどんが入れられ、鍋が完成した。火の気のないところに、紙の鍋の中で創られる鍋料理に、私はあっけにとられた。まさに神がかりである。

早朝に三鷹から東京駅、新幹線のぞみで名古屋駅を経て、近鉄特急で三重県の津に着いた。講演の終了後に、再び名古屋に行き、名古屋始発の特急に乗り、長野駅に着いたのは、午後9時。

遅い晩御飯となったが、気に入っている「もみじ茶屋」に行き、いくつかの料理を頼んだ。角煮は、たっぷり煮つけた大根の上に、柔らかくなった豚肉が、さらにその上にはネギと辛しが置かれている。これで600円。また白子焼きを食べるのは始めてであったが、はち切れんばかりに「実」がつまっており、「味」を堪能した。380円。

疲れをいやして、あすから頑張ろう!

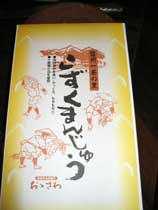

長野市信濃町にある一番古いお菓子屋さんが、おおさわ屋。商店街から国道沿いに移転し、野尻湖にちなんだ「ナウマン子象」や「黒姫山」を売り出していた。いずれも、とても誠実な店主の人柄が良く分かる、こだわりの味だそうである。

最近、葛を配合させて歯ごたえを出し、そして黒糖を用いて健康に配慮した「黒糖まんじゅう」を売り出し、長野駅でも売られるようになったそうである。

長野市社会福祉協議会の地域福祉推進委員会の座長をつとめることになり、打ち合わせの時に、職員で信濃町に住んでおられる中堅のTさんが持ってきて下さった。そのおいしさと個性に驚き、思わず由来を聞いて、店主の創作努力が結実したまんじゅうだと分かり、再度感動した。努力して満足のいくものが完成された時、それが活かされる社会がここにある。

売り切れに御注意。

またまた長野市社協のTさんのお薦めは、「紫一味」というお菓子。中にぶどうが一つ入っており、口の中でぶどうの味と、甘さを抑えたかわのバランスがとても良い。一瞬の驚きと、後に残る余韻に浸ることができる。190円でやや高いが、その分、笑顔が返ってくるだろう。

| 喜太郎に育てられたミニトマト |

一度食べたら忘れられないものがある。それは、いつもその時になると思い出すものでもある。

六日市で食べたミニトマトは、ほんとうにおいしい。すっぱくもあり、しかし甘くもあり、さらにさっぱりしており、しかも見た目にも美しい。六日市で教会関係の方とバーベキューを楽しんだ時に出会ったのが始めて。私は、このミニトマトを収穫している場所が近くだと聞き、時間を見つけて訪問した。ハウスの中では、喜太郎のシンセサイザー(シルクロード)が聞こえており、このトマトはその音色に育てられていたのだった。家に送ったが、私が留守をしている間に、一気になくなってしまっていた。多くの歓声を受けながら。そのなくなり方も、まさに喜太郎らしいのかもしれない。

また、近くに田んぼでは、鴨による米栽培がなされていた。とても費用がかかるが、美味しいとのこと。事実、六日市のコシヒカリは、新潟の魚沼のコシヒカリと比べて決して劣らないと、私の味覚は判断した。

このような夫婦が健在である限り、地域は決して潰れない。そしてそれを応援するのが、メディアであり、情報ネットワークだろう。努力し、苦労し、夢を持って、発想豊かな仕事をする人々が認められて当たり前の社会が、未来を期待できる社会である。

—————————————————

ミニトマトの作者さいとう農産からのたより

『紅い真珠を食べて味ま専科』

数あるミニトマトのなかから又々お求め頂きありがとうございます。

このミニトマトのおいしさには秘密があります。第一に小さな苗の時から喜太郎のシンセサイザー(シルクロード)を聴きながら育ったもので、水気耕音楽栽培といいます、第二に育つ過程で、ぎりぎりのストレスを繰り返し与えつづけます、第三に苗は種を播いてつくったものではなくいらなくなった脇芽を挿し芽の方法で育てたものです。しかもハウスの中は太陽の光と暖かさが保たれ、養液は十分に濃い肥料と酸素が与えられて生育を助けています。特に挿し芽は主根がなく毛根だけで成育するので、樹自体が弱くそのため子孫を残そうとする種保存の法則がより強く働いて結局おいしく美しい実ができるというわけです。

寒い冬を越したり、なにか我慢していきていくとおいしい実ができます。動物に比べて11臆年も長く地球に生きその大半を水中で過ごして来た植物は今こうして再び大切に水気耕音楽栽培として育っているのです。

完熟で収穫するために割れた実ができます。それをジュースにしたのが真珠の涙(ミニトマトジュース)です。国内でも類をみない逸品です。併せてご賞味下さい。

紅いミニトマトが農園でお会いできる日を楽しみにしています。

HAVE A NICE DAY!

さいとう農産

| 函館教会でのお話に、 |

卒業生が3名来てくれた。久しぶりの再会である。

それぞれが、それぞれの地で、それぞれの人生を築いている。それが私にとって誇りである。

また、翌週は、札幌市民生・児童委員大会の講演のために札幌に行き、卒業生諸君と会食をした。御夫婦を含め、3人が所要で来られなかったが、今の思いをなかなか熱く語った。そして、身近に関係者がいることを、それぞれが知らなかった。

| 卒業生一家との楽しいひととき |

函館に転勤中の竹花さんご夫婦と、5人のお子さん(1人は塾だった)と、お食事をする機会が与えられた。国家公務員である竹花君にとって、函館は2度目の転勤。そして夫人も本学の卒業生である。

2人が在学中は、よく食事に行った。とても明るい夫婦である。年賀はがきに家族の写真が載っていないなと思っていたが、今は写真にあるように7人家族になっていた。

竹花君御自慢のビールをいただき、そして夫人の御自慢の手作り料理。手際良くつくる姿に、一家を支えてきた力強さを垣間見ることができる。一歩一歩積み上げてきた実績が、今日の竹花君を支える。

竹花夫妻の学生時代の思い出が、一気に花を咲かせる。とても楽しい時をいただき、心より感謝したい。

| 石井十次先生の記念碑 |

宮崎県の高鍋駅には、線路をはさんで石井十次記念碑がある。石井十次先生は、孤児の父として、多くの子どもたちを育て、守った先駆者。岡山孤児院20周年を契機に(1907年=明治40年)宮崎県の茶臼原に孤児院を移動。1905年の東北凶作に際して、800名の孤児を受け入れ、広い地を求めて、宮崎に孤児院を構えた。陽の当たる地域の陰で捨てられる児童を保護する篤志家で、濃尾平野地震等の自然災害と家族による扶養が期待できない子どもたちのために、人生をかけた人である。

家族制度(小舎制)の導入、里親委託制度の促進、植民地と称する授産所を設置。また女工の労働条件の改善運動に取り組む。

岡山孤児院12則(1902=明治35年)でも有名。

家族主義=小舎制をとり全体の統一を破らない限り各小舎の特殊性を尊重、満腹主義=各自に十分食べさせること、宗教主義=形式的な信仰の強制でなく、人生における信仰の必要性を自覚させること、密室主義=個人的な話し合いによる教育、旅行主義=見聞を広めるように努力、米洗主義=米をとぐようにそれぞれの特質を現させる、小学教育=孤児院小学校で行う、托鉢主義=孤児院の維持を零細な寄付金募金によること。委託主義、実行主義、非体罰主義、実業主義

また、集合憲法(1913=大正2年)をつくった。

天は父なり人は同胞なれば互いに相信し相愛すべき事=万人の平等

天父は恒に働き給ふ我等も倶に労働すべき事=労働の進め

天恩感謝のため我等は禁酒禁煙を実行し収入の十分の一を天倉に納むる事=禁酒禁煙と収入の献金=募金活動

| 出会い |

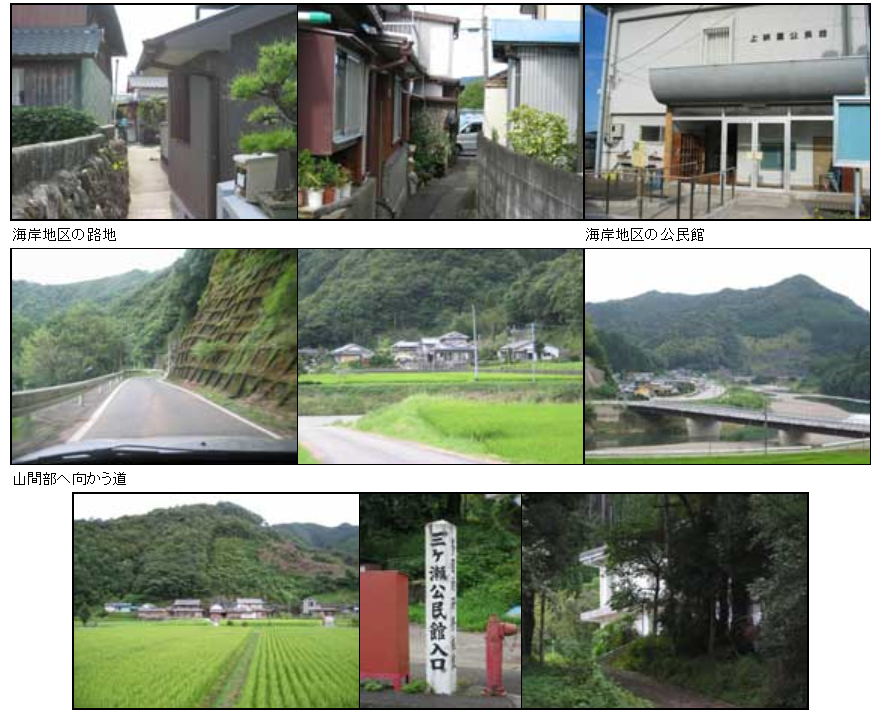

門川町をまわらせていただいた。一つは、海岸地区。車が通れない狭い路をはさんで、家が立ち並ぶ。高齢化率が高い。また一つは、山間部である。道路を数十分車で走ると、いくつもの集落に出会った。その集落で、ふれあい・いきいきサロンが行われている。また子どもたちが遊べるサロンも、行われていた。

それぞれの地域で生きたいという高齢者のその願いがかなえられるように、当たり前の思いが成し遂げられるように、多くの住民が活動を始めている。具体的なサロンは特集を御覧いただきたい。

山の豊かさと恵みを運び、それぞれの地区を通っていた川が、海に流れ込む。そこに、豊かな魚や貝が生きている。そのすべてが、門川である。

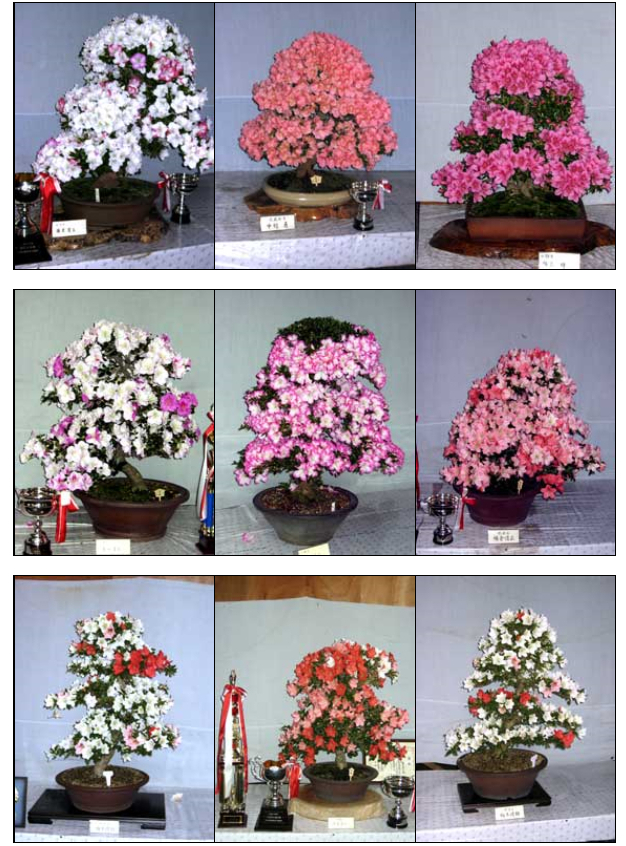

近くの井の頭公園で、たまたま「皐月会」の品評会を見た。夕暮れの6時頃であったために、見物人はほとんどいなかったが、並ぶ何十ものつつじの鉢植えに引き付けられて、思わず自転車を降りた。

一本の木から、色の違うつつじの花が咲いているもの。花で枝が折れそうなぐらい咲き乱れているもの。静かにバランスよく花が咲いているもの等々、私にはとても面白く思えた。

そして、井の頭公園の木々に囲まれ、しかも夕暮れ時に、花を照らす裸電球に、風情を感じる。

三鷹駅より専用バスに乗り、井の頭公園の中にあるジブリ美術館に到着することができる。その建物は、公園の木々や土、草花と調和し、独特の空間を創り出している。互いに排除せず、共存しつつ、かつ個性を強く主張する。互いが活かされる関係。

切符を渡し、美術館に入った瞬間、宮崎駿監督の世界に引き込まれる。すべての窓に張られるステンドグラス、地面から天井までの空間を横切る渡り廊下、絵を幾重にも並べ光を工夫することによって立体的に見えるパノラマボックス、子どもが思いっきり遊べるネコバスのぬいぐるみ、屋上に立つ巨大なロボット兵、おしゃれな喫茶室、驚くほど多種にわたる色彩とデッサンの絵、そして筆が置かれ、思わず自分が作業をしているような錯覚をもつ作品準備室。まさに宮崎駿監督の世界で実在するものと出会うことができる。

美術館のイメージについて、監督はこう語る。

「こんな美術館にしたい!

おもしろくて、心がやわらかくなる美術館

いろんなものを発見できる美術館

キチンとした考えがつらぬかれている美術館

楽しみたい人は楽しめ、考えたい人は考えられ、感じたい人は感じられる美術館

そして、入った時より、出る時ちょっぴり心がゆたかになってしまう美術館!

そのために、建物は・・・

それ自体が一本の映画としてつくりたい

威張った建物、立派そうな建物、豪華そうな建物、密封された建物にしたくない

すいている時こそ、ホッとできるいい空間にしたい

肌ざわり、さわった時の感じがあたたかい建物にしたい

外の風や光が自由に出入りする建物にしたい

運営は・・・

小さな子ども達も一人前にあつかいたい

ハンデをもっている人にできるかぎり配慮したい

働く人が自信と誇りを持てる職場にしたい

道順だの、順路だのと、あまりお客さんを管理したくない

展示物に埃がかぶったり、古びたりしないようにいつもアイデアを豊かに、新しい挑戦を続けたい

そのために投資を続けるようにしたい

展示物は・・・

ジブリファンだけがよろこぶ場所にはしたくない

ジブリのいままでの作品と絵が並んでいる「おもいで美術館」にはしたくない

みるだけでも楽しく、つくる人間の心がつたわり、

アニメーションへの新しい見方が生まれてくる場所をつくりたい

美術館独自の作品や絵を描き、発表する、

映像展示室や展示室をつくり、活き活きと動かしたい

(独自の短編作品をつくって公開したい!)

今までの作品については、より掘り下げた形で位置付けて展示したい

カフェは・・・

楽しみ、くつろぐための大事な所として位置付けたい

ただし、多くの美術館のカフェが運営困難になっている現状からも安直にやりたくない

個性あふれた、よい店をまじめにつくりたい

ショップは・・・

お客さんのためにも、運営のためにも充実させたい

ただし、売れればよい式のバーゲン風安売り店にしたくない

よい店のあり方を模索しつづけたい

美術館にしかないオリジナルグッズをつくりたい!

公園との関係は・・・

緑を大切にするだけではなく、10年後にさらによくなるプランをつくりたい

美術館ができて、まわりの公園も豊かになり、公園がよくなって

美術館もよくなったといえるような形と運営を探し、見つけたい!

こういう美術館にはしたくない!

すましている美術館

えらそうな美術館

人間より作品を大事にしている美術館

おもしろくないものを、意味ありげに並べている美術館

三鷹の森ジブリ美術館 館主 宮崎 駿」

(『三鷹の森ジブリ美術館 図録』前文、財団法人徳間記念アニメーション文化財団発行、2002年4月30日初版)

私の父が、大切にしていたものは、世界各国のすぐれた洋食器、そしてブランデイやウイスキー。その枠に入り切れない父の夢が、この行列である。とても可愛い表情。そして豊かな表情。ガラスでつくられたその人形に、深い表情が活かされ、一本の木の上に表現されている。

ディズニーランドの世界かもしれないが、その行列からは、主役の姿が見えない。でも、なぜ彼らに豊かな表情があるのか。なぜ、笑いが見えるのか。

私は、父が残してくれた思い出を支えに、この行列にある歩みを積み重ねていきたい。笑顔で。おとうさん、ありがとう。

| 潮谷義子熊本県知事 |

理事長と熊本県知事を表敬訪問した。潮谷知事とは、義父潮谷総一郎先生(社会福祉法人慈愛園をここまで築き、また冤罪事件として有名な免田事件の弁護団長でもあれらた)が第一線で活躍なさっておられた20数年前にお会いした。新婚旅行で熊本に来た時、御挨拶にお伺いしたことが懐かしい。

知事は、さまざまな理由で、親が育てられない子どもたちとともに生きてこられた。『わたしの一冊』の中で、山内逸郎著『新生児』(岩波新書)を取り上げ、「出生の瞬間は生涯最大の危機、胎内生活から胎外生活への切り替え作業を黙々と進める胎児は、革命的変化の担い手である。しかも、その過程には、幾つもの危機を切り抜けるための闘いがある。こんなにして生まれた未熟で依存的な乳児は、<あるがままでいい。ただあなたと出会えてよかった、愛しているよ>という人間的な働きかけを待っている。この未熟さは、成熟に向かう出発点であり、どんな環境にも適応する可能性を潜め持つものである。」と書かれる。

人間は一足一足、人生の頂きに向かって歩んでいく。そしてそれぞれの年代においての取り組み課題、たとえば学び、子育て、仕事、生活等に、自分自身がどのように挑み、生きてきたかということが、次の年代の歩みと成長に大きな影響を与える。まさに出生から、その人それぞれの、乳幼児期、少年期、青年期、成人前期、成人後期、老年期と続く歩みが始まる。

潮谷知事は、「あるがままの生命が社会をつくっていることを共有し発信できる熊本県にしたい」と語られる。知事の行政姿勢、そして実績から、県民一人ひとりへの優しい心づかい、生活としての視線、生命への畏敬と共感の思い、そして人間、生活という原点から、日本の現在と将来への展望を発信しよういう情熱が湧き出ている。

熊本を応援し続けていきたい。

九州のある空港の近くで、「元祖駐車場」という名前を見つけた。確かに「元祖○○」という食堂や、「創設○○年」という伝統工芸、饅頭等の店をしばしば見ることがある。「元祖」という名前に、付加価値をつけている。しかし、「元祖駐車場」を見て、驚きが先行した。

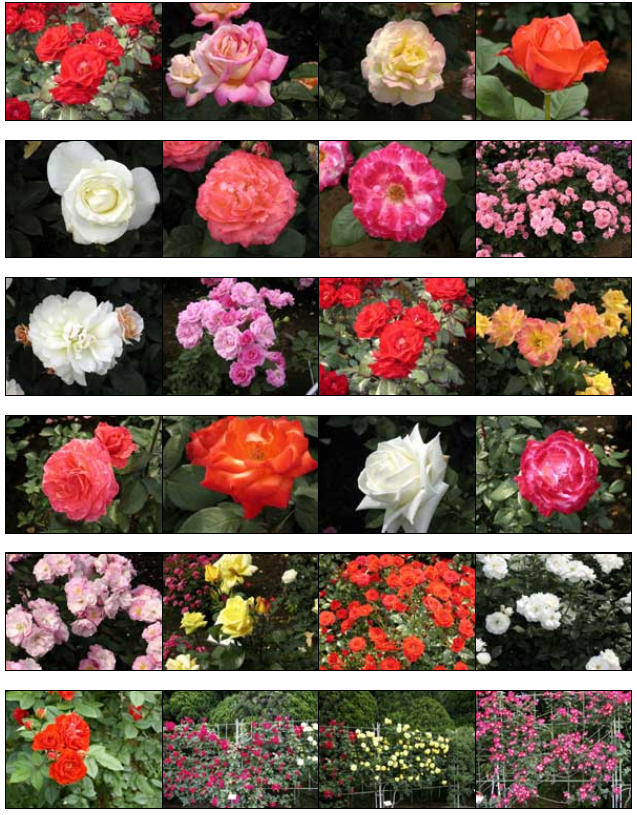

神代植物公園では、毎年、バラフェスタが開かれる。世界のバラの品種が集められている。

その種類の多さにまず圧倒される。そして、手入れが行き届いたバラが、噴水池の周りを所せましと咲いている。ジョン・F・ケネディ等々、思い浮かぶ名前がそれぞれのバラにつけられており、名前から、品種を生み出した人の意図を想像するのも、またおもしろい。

大きな花びらのバラ、色鮮やかなバラ、壁一面に咲いたバラ、そして原色といっても、とても微妙な差がある。